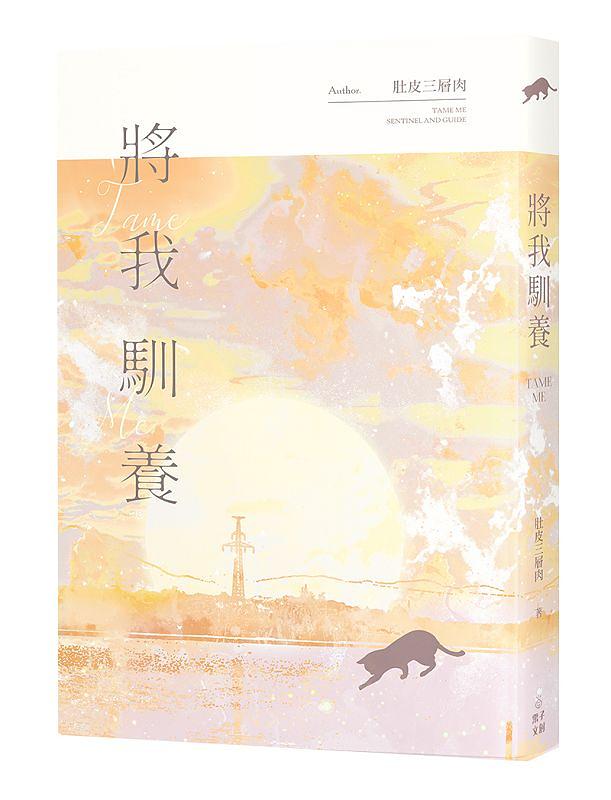

將我馴養

| 作者 | 肚皮三層肉 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 將我馴養:噓,這裡有一隻野生的哨兵,你可以嘗試馴養他。從背後慢慢地接近,小心不要發出任何聲音。他會伸出爪子撓你,假裝掙扎得很厲害。你可以用親吻堵住他的嘴,讓資訊 |

| 作者 | 肚皮三層肉 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 將我馴養:噓,這裡有一隻野生的哨兵,你可以嘗試馴養他。從背後慢慢地接近,小心不要發出任何聲音。他會伸出爪子撓你,假裝掙扎得很厲害。你可以用親吻堵住他的嘴,讓資訊 |

內容簡介 噓,這裡有一隻野生的哨兵,你可以嘗試馴養他。 從背後慢慢地接近,小心不要發出任何聲音。他會伸出爪子撓你,假裝掙扎得很厲害。 你可以用親吻堵住他的嘴,讓資訊素在他周圍彌漫。他逐漸軟化。 於是你和他一起製造出一種神奇的液體,其蛋白質是牛肉的六倍……

作者介紹 肚皮三層肉肚皮三層肉——————一條鹹魚,有時寫文。邪惡混亂,百無禁忌。喜歡有趣的腦洞和美味的角色。茵萊登曼特封面設計:茵萊登曼特https: www.plurk.com danyu320Gran內頁插畫:Gran

產品目錄 第一章交易 第二章硝煙 第三章黑貓 第四章妥協 第五章崩盤 第六章希冀 第七章生死 第八章流螢 第九章交易 第十章浴火 尾聲 番外春節 番外日常 番外浮木 後記

| 書名 / | 將我馴養 |

|---|---|

| 作者 / | 肚皮三層肉 |

| 簡介 / | 將我馴養:噓,這裡有一隻野生的哨兵,你可以嘗試馴養他。從背後慢慢地接近,小心不要發出任何聲音。他會伸出爪子撓你,假裝掙扎得很厲害。你可以用親吻堵住他的嘴,讓資訊 |

| 出版社 / | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869958950 |

| ISBN10 / | 9869958958 |

| EAN / | 9789869958950 |

| 誠品26碼 / | 2682101645007 |

| 頁數 / | 336 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 15X21X1CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 第一章 交易

長夜將至。

寧飛已經很久沒在夜裡做過夢了。

他的睡眠被割裂成無數個破碎的片段:刀刃,槍火,硝煙,溫熱的飛濺的血。他是叛逃的哨兵,這意味著無休無止的潛逃與追緝,像老鼠一樣流竄於陰溝陋巷,以求躲避公會的爪牙。稍微闔一下眼,便有嚮導的信息素在四周炸開,本能在血脈裡叫囂,促使他向前;他睜開眼,退向黑暗更深處。

活了二十餘年,寧飛自己能夠決定的事情不多,所以對這少數的例外加倍執著。

他絕對,絕對不會被抓回去。

後來他做了個小手術,植入的裝置阻隔了信息素的散發,再出色的嚮導也無法感知到他是個哨兵。他可以當自己是個普通人,大搖大擺走在街上;也可以做一個傭兵,用優於常人五倍的速度與感知能力來換取金錢;可以散心,可以看風景,可以在公會門口拍照,做任何以前想做的事情。

除了一夜安眠。

伴隨著自由而來的,是腦中時不時的尖銳疼痛。手術成功了,只是有些無可避免的副作用。痛到極致的時候,寧飛抱著頭,蜷縮在床上,冷汗涔涔渾身虛脫。止疼藥也失去效力。可是他完全不後悔。

像他這樣的人,想要獲得什麼,怎麼可能不付出一點代價呢?

回到海河市,他的夢也回來了。

有時是母親的死,有時是手環上的數字泛著金屬光澤,有時是冷眼與奚落;有時是溫暖,擁抱,安全感,額頭對著額頭,靈魂深處顫抖的觸碰,一個遙不可及的人。

極短的時間裡他又驚醒,好的壞的記憶全都湧到眼前,像海潮挾著無可抵擋之勢撲面而來。越是痛苦,便越加渴求。

寧飛開始生出對自己的怨恨。如果更理智一點,他就能以全然的職業道德執行任務,然後脫身而去;如果更瘋狂一點,他可以去找成揚,強暴也好剁了四肢也好,占有那個人,再不離開。可他偏偏被一根細細的線吊在中間,哪頭都沒有著落,只能一回又一回地折磨自己。

你活該。他在心裡對自己說道。

?

風雨已來。

黑沉沉的天壓著黑沉沉的雲翳,下午四五點,街頭已是一片昏黃。狂風大作,挾著豆大的雨點劈里啪啦?哩啪啦打在防盜網的鐵片屋檐上。成揚艱難地撐開傘,頂起兜帽低頭前行。

這是個多數守法市民都不會踏足的地方,如同海河市地圖上一片頑固的腫瘤,潰爛的創口;褪皮的牆根邊堆滿垃圾,蒼蠅嗡嗡環繞,三兩流鶯在窗前懶洋洋招徠客人。窗下橫流的污水匯成一條溪,成揚小心翼翼避開所有不該踩的東西,可奈何雨勢過大,長褲從膝蓋以下還是被染濕成墨一般的深藍,皮鞋也濺滿褐黃的塵色。

他來這裡,是為了找一個人。

年輕的嚮導在路口駐足,兩條不足一米寬的岔路分別延伸到下一個拐角,他抬眼望過去,密密麻麻的舊樓一幢幢相連,綿延成迷宮似的高牆。

成揚默默嘆氣。

「喂。」

一根筷子噗地戳到傘面上,然後咕嚕嚕滾下來落在他腳邊。成揚循著聲音向上看,三樓處有個少女朝他招手:「喊你呢,帥哥。」

成揚拉低兜帽,壓著嗓子回喊:「你認錯人了。」

「滾,喊的就是你。」少女大聲說:「你在哪兒做什麼?想玩想瘋左邊第六巷,借錢賣身右轉北二街,暗訪記者人民警察我勸你還是早回頭。別站在我家樓底下發呆擋路,煩。」

都找到這裡了,他為什麼要回頭。

成揚說:「我想找一個人。」

「二十塊錢,從門縫裡塞進來。」

他打開皮夾,翻出兩張紙鈔,蹲下身塞進去。嘩啦的雨點逐漸稀疏,成揚能聽到急促下樓的腳步聲。片刻之後,鐵窗上的小門被打開,露出半張白淨的臉和一顆烏溜溜的眼珠。

成揚微微轉身,側對少女。

「找誰?」她問。

「一個男人,自稱傭兵,或者自由職業者。和我一般年齡,大約上個月底來這裡。」

少女嗤地笑了:「大哥,我連你的正臉都看不到,怎麼知道你倆多大?」

「你知道我問的是誰。」成揚溫和地指出,「這三週以來,前前後後有七個人向妳打聽他。包括我在內,妳一共賺了兩百多塊錢。」

「你在說什麼鬼話!」

那隻眼睛慌亂地眨了一下眼,彷彿打算馬上關小窗,轉頭就走。成揚輕笑一聲,朝著小窗探出食指,隔著半釐米的空氣墊在少女的前額。她立刻如被釘住一般,帶著幾分迷茫的神色站定在門後。

「東十三街,27號,501。」他低聲說:「多謝。外面還在下雨,妳可以回去小睡一覺,做個好夢。」

少女怔怔轉身,成揚幫她拉上小窗的隔門。

成揚繼續往右邊走去,步伐不徐不疾。小巷彎彎繞繞,他把傘低低打著,慢慢尋找。十二街,十三街。26號,27號。五樓,501。

在昏暗的樓梯間裡,成揚深深吸了一口氣。

他知道這是個全然錯誤的決定,卻別無選擇。

?

首先是信息素,聞起來像雨後的青草,鋪天蓋地侵蝕了房裡無味的空氣。然後是木門上三聲叩響,咚,咚,咚,不緊不慢。

寧飛從床上坐起來,右手握住手槍,無聲無息地朝門口走去。

門外的人等了一會兒,又出聲問:「請問夜鷹在裡面嗎?」

夜鷹是他做傭兵用的代號。寧飛持槍的手緊了緊,身體靠在門背後,仔細地聽另一邊的動靜。

這是第幾波找上門來的同行?

他已經記不清這個數字了。

從接下任務的那一刻,寧飛就知道自己即將面臨的風險。但他一向是個聰明人——無論是在執行任務,還是被當作任務目標追殺的時候。他通曉一切致勝的技巧,知道什麼時候該按兵不動,什麼時候可以主動出擊。這是在無數次生死關頭學會的經驗,適者生存,如此而已。

何況他向來要錢不要命。

慣常的套路是直接破門而入,但門外的嚮導安靜地等了一會兒,又敲了三下門。

得不到寧飛的回應,他在走廊裡來來回回踱了兩圈,腳步聲最終延伸向樓梯的方向。

寧飛打開門,飛快地衝出去。那人回頭,揮著雨傘撞在他的手槍上,砸得虎口一陣酸麻。寧飛側身繞過雨傘,仗著自己的速度從另一側進行攻擊。那人彎腰躲掉當頭的一拳,再挺直身體的時候,太陽穴已被冰冷的槍口抵住。

「我建議你不要輕舉妄動。」

嚮導的大半張臉都藏在兜帽的陰影下。他的右手向下滑去,觸碰到腰間的槍和槍套。寧飛扣緊扳機,卻看到他將手槍抽出來,隨手扔在地上。

「我沒有惡意。」他說:「我是來找你談生意的。」

寧飛警惕地移開兩步距離,槍口依舊對準目標:「收起你的信息素,讓我看到你的長相。」

成揚摘掉兜帽,苦笑著攤手:「抱歉,第一條做不到。自我介紹一下吧,我是成揚,就職於哨嚮公會。」

他能看見對面的人臉色的變化,就像一根繃得太緊的弦,啪一聲斷了,戒備的姿態瞬間化作茫然與倉皇。夜鷹伸手向前,似乎是想把他揪回房間裡詳談,在碰到衣服的一瞬間,又觸電一般甩開,嫌惡似的慌忙躲回到原處。

「我沒有惡意。」成揚把聲音放輕,重複道:「我來這裡,與公會無關,只為了一些私事。」

「進來。」寧飛說:「我知道你,你要和我談什麼?」

碰過成揚的左手用力攥成拳,貼在嚮導看不到的身側。寧飛走在前面,等成揚也進來後,再把門關上,反鎖。

他的心裡亂糟糟的。

成揚自己找到他面前。

成揚對他沒有半點印象。

畢竟過了這麼多年。

可他早該認出來的。這樣的氣息,這樣的觸覺。僅僅是衣服——連皮膚都沒碰到的接觸,都能讓信息素在指尖炸開,心臟為之顫抖。可成揚什麼也體會不到。尖銳的探針牢牢固定在寧飛的腺體裡,阻隔了一切哨兵信息素的釋放。

寧飛甚至來不及為此沮喪。他回溯過無數次的記憶,在心裡念了無數次的名字終於變成了真人。他終於知道一個個不眠夜裡的妄想是有多可笑。不需要別的什麼,只要成揚站在他面前,天色彷彿都被襯得亮了一些。

「我想請你調查葉宇晴的死。」成揚說。

寧飛緩慢地把思緒收回來,問:「葉宇晴?」

「我的好友。」成揚頓了頓:「也是未婚妻。」

他的側臉線條柔和,說話的時候,出神一般凝視著泛黃的白牆,眉眼間流露出哀傷的神色。

黃昏已至,窗外的光越發暗淡。寧飛伸開蜷得發麻的手指,打開燈,木然示意兩人面對面坐下:「這個任務比較複雜,我們慢慢談。」

?

成揚認識葉宇晴的時間,和他獲得嚮導天賦的時間一樣長。

五歲那年,他被送入公會,戰戰兢兢不知道自己將會面臨什麼。公會的人把他帶進一間小房子裡。葉宇晴從椅子邊上站起來,像個大人一樣向他伸手:「他們說,以後你會是我的搭檔。」

那年她七歲,手腕上還套著鉛環。

那時成揚的反應是:「這樣的話,我也需要戴這麼重的東西在手腕上嗎?」

事實證明他不用。

這也未必是什麼幸事。嚮導和哨兵的訓練是兩種截然不同的體系。他被免於繁重的體能訓練和五感增強,取而代之的,是大量通感、共情、投射的練習,嘗試各種方法,將一個人的心理防線擊潰又重塑。

其中一次最艱難的測試,是要修復一個死囚的內心。那個不法分子被關在密閉的房間裡,四壁和地板都是軟墊,沒有聲,也沒有光源。成揚站在門口,小心地向他探出精神力來感知。

他只堅持了五秒,就快吐了。

對方是個不折不扣的瘋子,大叫,狂笑,製造出高頻率的無意義的噪音。他把軟墊當成是內臟,血淋淋,蠕動著向內擠壓。他踩破肝臟跳舞,在胃上撒尿,對著橫膈膜破口大罵,最後啐出一口痰。

成揚搖搖晃晃後退一步,撤回自己的精神力。

「我辦不到。」他低聲說,不敢直視導師失望的眼神。

根據他的觀察,葉宇晴的訓練也一點不輕鬆。她有時滿身傷痕,有時過度迷失於某一感裡,從而看不見地上的障礙物或者眼前的牆。但她從沒叫過苦,大抵是已經習慣了。

她是個天生的哨兵,剛出產房,就被送入公會撫養,連父母都沒見過一面。

也許在另一個沒有哨兵嚮導的世界裡,公會將廣遭詬病。他們不僅強行分離親子,對幼兒進行斯巴達式教育,而且根據基因、年齡與教育、心理狀態、智力水平將哨兵和嚮導進行區別對待。但他們至少有一點是正確的——將哨兵嚮導和普通人成功隔開,並對前者進行嚴格的監控。

這意味著安全感。自從公會成立後,很少再有失控的哨兵在街頭亂砍濫殺,造成大面積傷亡;也不會有那麼多嚮導帶著探究性的眼神掃視過來,一瞬間就把心底不願人知的隱私看得一乾二淨。

在《新哨兵嚮導法案》頒布的三年後,第一批經過培訓的學員走出公會。這群擁有特殊能力的人終於扭轉了往日的形象,從潛在的社會秩序破壞者變成了維護者。

自從進入公會以來,成揚只剩下一條路:學習,訓練,認識搭檔,執行任務;年齡差不多了,就與搭檔組成家庭,然後繼續執行任務;直到五十歲換崗,教導新人。

這是大多數嚮導的人生軌跡。也許其中會存在一些因人而異的小偏差——比如實際上他和葉宇晴的契合度只有73%,但由於沒有別的合適的人選,公會還是將他們放到了一起。

而現在,他的軌跡卡在了結婚之前。

葉宇晴死了。

認識了二十多年的摯友,相知最深的搭檔。

活生生死在自己眼前。

這種痛苦與愛情無關,更像是身體被一把鈍刀連切帶磨地割為左半邊與右半邊。等他終於走出來的時候,卻發現公會裡多數人看他的眼神變了。

作為葉宇晴的嚮導,他才是最大的嫌疑人。

?

傭兵給成揚倒了一杯茶。

瓷杯磕在茶几上,造成一聲清脆的響。成揚能感覺到對面的人的視線。那確實不算是什麼友好的目光,像肉食動物盯著爪子下的獵物,危險而迫切。

他們之間的第一面也許是有些小小的不愉快,但這不能解釋夜鷹微妙的態度——刻意地、謹慎地保持一定距離,身體卻緊繃成一把蓄勢待發的劍。

成揚不敢去讀他的思維。

夜鷹明顯是接受過特殊訓練的人,能分辨信息素,可以將大腦放空,隱藏自己的真實想法。對待這種情況,嚮導很難毫無痕跡地入侵他們的思維。成揚需要一瓶酒,或者三天時間的睡眠剝奪,或者強行打破屏障,堂而皇之地闖進去。

但這樣的話,他勢必會被發現。成揚沒必要讓他們的關係變得更緊張。

所以他釋放出親和的信息素,帶點安定的氣息。這種方式曾經對葉宇晴很有用,每當她瀕臨失控的時候,總能成功地被成揚拉回理智的邊緣。

寧飛猛地站起來。

他已經有許多年沒跟任何一個嚮導有這麼近的接觸了,僅僅隔著一張茶几,而那個嚮導還是成揚。信息素順著呼吸道進入他的肺裡,滲透進血液,最後匯集在後腦的腺體。他甚至不能分辨出其中的潛台詞,只知道自己心跳得很快,腺體裡的化學反應劈里啪啦在腦海裡炸出一連串煙花。

寧飛用力拉開窗戶,惡狠狠吸了幾口外面的空氣,讓自己平靜下來。

「抱歉,」成揚說:「我的信息素——」

他急促地打斷:「說正事吧。」

「事情發生在一個多月以前。」成揚沉默片刻,回憶道:「當時我和宇晴在執行一個任務。任務是機密的,級別很高,除了公會的最高機構,只有我、宇晴、我們的導師知道具體信息。」

「什麼任務?」

「我不能說。」

寧飛發出短促的鼻音:「然後呢?」

「任務失敗了。我們遭遇了伏擊——這是不該有的情況,一定有人走漏了消息。最後敵人實在太多了,我讓宇晴帶著目標先走,我在後頭保護她。」

成揚閉了閉眼,又睜開,語調變得苦澀:「我不該這麼做的。她要是留在我的位置,頂多受一場重傷,在醫院裡躺一段時間。而我也不至於像這樣,一出院,就正好趕上她的葬禮。」

寧飛沒有說話,低著頭走回沙發邊上坐下,默默沉思。他面容英俊,鼻梁挺拔。垂首的姿勢讓鼻尖微微向下,彎成鷹喙的形狀。

成揚又補充道:「任務在公會裡的經手人並不多,我將盡量給你提供他們的資料。我知道這個活不輕鬆,你可以隨便開價,只要最後能幫我找出是誰洩露了消息——我不能讓宇晴白死。」

「這是什麼任務?」寧飛再次問。

「委託人在軍方,我不能透露太多細節,保密協議還在。」成揚說:「初步的調查結果已經下來,基本確定問題出現在公會這邊。」

「嗯。」

兩人都沉默下來。夜鷹調整了一下坐姿,將雙肘撐在膝蓋上,右手在茶几面上緩慢地畫圈。大概半分鐘後,他終於開口:「你沒有把話說完。」

「什麼?」

「你找我來處理這件事,而不是公會裡的人。」他說:「公會體系龐大,能做到的事情比我這麼個自由傭兵可多多了。你放棄最簡便的途徑,來找我談生意,只能說明一件事情——他們不相信你。」

成揚說:「這並不是重點。」

「這是談價錢的重點。」寧飛說:「你對整個任務一清二楚,你在現場,你讓葉宇晴先走。他們完全有理由來懷疑你。」

「我不會害死宇晴。」

「你很愛她?」

成揚沒有回答。

「你一定很愛她。」傭兵自言自語道:「再弱小的哨兵,戰鬥力也比嚮導高了許多倍,而你卻把更安全的路留給她,選擇自己為她殿後。你真是捨生忘死,想不到最終反而是她出了事。」

「夠了,夜鷹!」

怒火在成揚胸膛裡升騰,又被強行壓制下去。他閉了閉眼,控制自己的情緒,終於勉強找回平和的腔調:「這都是些無關的事情,我不覺得有任何討論的必要。」

「那就來談點別的吧。」夜鷹說:「我的真名是寧飛,夜鷹只是個代號。」

寧飛已經坐直身體,凝視著成揚。他緊緊抿著嘴唇,彷彿在等待或者抗拒什麼事情的發生。

成揚仔細回想了一下,確定自己對這張臉和這個名字都毫無印象,於是試探性地迎合:「寧先生?」

「是寧飛。」對面的人陰鬱地笑了,「你會記住的。一旦我接下這單交易,我們將會迎來一段很長的合作時間。來談談價錢吧,看你能為葉宇晴付出到什麼程度。」

這種措辭讓成揚有些細微的不適,但他還是點頭:「多少錢我都願意出。」

「我偶爾也需要一些錢以外的東西。」

成揚安靜地等他出價。

在一秒之後,寧飛的呼吸顫抖了一下。他用手緊緊捏著沙發墊的邊緣,用力得讓手背上青色的血管也凸起來。

「我要你和我上床。」他最終說,語氣硬梆梆的。

成揚一開始以為自己耳朵出問題了。

「什麼?」他問。

「和我上床。」寧飛說:「等我按照要求找出洩密的內鬼之後,我們去開個房。你上我,或者被我上一次。就這樣,沒了。」

成揚又驚又怒,頓時從沙發上站起來,一個詞也不想多說,轉身就往門口走去。他從未受過這般性騷擾——或者說是羞辱。但畢竟在公會裡接受了二十多年遵紀守法的教育,就算是在這般怒氣沖沖的情況下,他也沒忘了回頭帶上鐵門。

寧飛坐姿不變,只抬眼望他,手依然捏著沙發邊緣,臉上沒有一絲表情。

成揚想罵幾句,又覺得多看他一眼都是噁心,最終冷著臉拉起兜帽,憤憤朝來時路走去。

雨已經停了,沿途破舊的街燈零零落落地亮起來。成揚將手插在褲兜裡,默默走著。兩條街外是紅燈區,喧嘩和笑語遠遠傳來,吵得人心煩。他長吁出一口氣,開始盤算接下來的行動。

海河市的自由傭兵並非只有一個,但夜鷹是最合適的人選。不僅因為他口碑好,更重要的,是跟當地的幫派沒有任何關係。自從出道以來,他的活動範圍一向在外地。就連第一次踏上海河市的時間,也在葉宇晴出事之後。

成揚正需要這樣一個別無瓜葛的人,來幫他洗清嫌疑,調查真相。

可這人偏偏腦子有病。

但無論如何,大半天的功夫算是白費了。成揚飢腸轆轆,隨便在街邊找了一家店吃飯,並發短信給好友姚景行,謝謝他幫忙換班打掩護。

姚景行回覆道:「成了?」

成揚輸入:「沒。」

姚景行安慰他:「你不用太心急,夜鷹不接,也有其他人。總會找到解決方法的。」

成揚苦笑:「我懷疑自己在什麼時候得罪過夜鷹。」

姚景行問:「你們之前認識?」

成揚再次仔仔細細搜刮了一遍自己的記憶,確認裡頭並沒有這個人,才給姚景行回了個「不」字。

但根據對方的表現,寧飛不僅認識他,而且看上去把他記恨了很久。

煩心的事情已經夠多了。成揚三兩下狼吞虎嚥地吃完飯,最後對姚景行回道:「不管了,我這就回公會。」

公會的任務向來是兩人一組。他們稱之為哨嚮搭配,幹活不累。但無論什麼時候,人手總是缺乏的,所以偶爾有哨兵或者嚮導失去搭檔,也只能獲得一個月的心理調整假期,結束後馬上認識新人,開始工作。

成揚的假期雖然已經結束,但因為還有嫌疑在身,只被分到一些巡視、守崗、整理文書,甚至打掃衛生之類不重要的閒活。

五號檔案室的燈是黑的,看上去空無一人。成揚啪地打開開關,書架深處立刻有個「哇嗚」的鬼叫聲傳出來。

他的哨兵朋友姚景行捂著臉憤憤控訴:「我的眼睛!要瞎了要瞎了。」

「抱歉。」成揚說:「我來晚了。你去休息吧,剩下的工作交給我就好了。」

「剩下最後四個書架。」姚景行揉著眼睛說:「明天你負責臨江廣場周邊的巡視,地方比較遠。今天記得早點休息,不能遲到。」

所謂巡視,不過是在那片地方逛逛街吹吹風,順便看看繁華商鋪和匆匆行人。成揚低聲「嗯」了一嗓子,就往書架裡走。

姚景行跟在他身後說:「他們調查進度拖得這麼慢,肯定是故意的,就是想讓你背這個鍋。」

「所以我必須查出來。」

成揚一邊說著,一邊伸手去拿最頂上的檔案盒。他身高腿長,這種動作做來半點不費力,就連腳都用不著踮,奈何對面的檔案擺得歪歪扭扭,一碰之下,就磕倒了一大片。幾張印著一寸照片的紙晃悠悠飄到腳下。

「小心點。」姚景行說,便想彎腰去撿。

成揚搶先一步拾起資料,摞在一起,胡亂地塞回架子上。他的心跳得有點快——僅僅一眼,便足以讓他看到照片旁邊的人名。

是寧飛。

姚景行臉上帶著詫異:「怎麼了?」

這間檔案室收錄的都是叛逃五年以上的哨兵資料。

成揚定了定神,說:「沒什麼。」

姚景行神色有些狐疑,但還是受成揚的信息素所惑,轉身走了出去。等他離開後,成揚再次取下檔案盒,找出寧飛的資料頁。

長相看起來差不多——成揚不太信任自己的認臉能力,但名字是一樣的。

資料夾最下面還蓋了個戳,有人在戳旁邊手寫了一句話:「三年內信息素識別次數為零,可被宣告死亡。」

夜鷹竟然是個叛逃的哨兵。

難怪那人的打鬥動作比自己快這麼多!成揚對著資料,驚駭得說不出話來。

他在公會內部的處境已經相當微妙,如果突然又被人發現與叛逃哨兵私下見面——

不,還有其他更嚴重的問題。他難以想像寧飛是用了什麼方式來隱瞞自己的身份。成揚的感知能力在公會裡已是數一數二的,和寧飛面對面談了近一個小時,竟然沒發現一點信息素的氣息。

在變相停職之前,成揚從未在公會裡見過這樣的案例。

2117年 哨兵天賦覺醒,進入海河市的哨嚮公會。

2123年 執行任務時擊傷同行嚮導,致其昏迷,並趁機潛逃。

2125年 信息素痕跡從各地監控系統中消失。

2125年 作為傭兵出道,外號夜鷹。

今年是2130年,成揚咬著筆,對著寧飛的資料,畫下一條時間軸。

一開始,他考慮過把自己的發現報告給公會高層——如果有其他嗜殺成性的哨兵也掌握了這種方法呢?他們可以隱藏自己的蹤跡,四處為非作歹;而普通人就像待宰的羔羊,完全沒有任何抵抗能力。

但成揚還是裝作什麼也沒發生,照常回到自己的宿舍,準備休息。

反正夜鷹出道已經五年,在這五年裡,還沒有任何一起這樣的惡性事件浮出水面。

——反正目前內鬼仍在,他不敢信公會,公會也不相信他。

退一萬步而言,他也可以用這些資料來脅迫寧飛合作。

他拉開抽屜,翻找出打火機,連按兩三次,終於打出火。成揚捏住這張寫滿年份和思路的草稿紙,湊到火焰邊緣將它點燃。伴隨著焦味,白紙因受熱而蜷曲成一團,最後化作一堆落在地上的灰。

?

寧飛睜開眼時,側臉正好貼著成揚笑成小半輪新月的眼眸。

他帶著倦意伸直雙腿,才發現自己竟然在沙發上眯了一覺。連夜印出的資料和找來的舊報紙灑在沙發上、茶几上和地上,全是成揚。

成揚在表彰大會上領取先進嚮導獎章,成揚背對鏡頭押著犯罪嫌疑人上車,成揚拿著大聲公對想跳樓尋死的中年男性喊話,成揚昏迷不醒地被抬上救護車……

在夢裡,成揚對他說:「我好像有點印象,是你。」

僅僅是「好像有點印象」,不是「想起來」也不是「一直記得你」,就足以讓他眼眶發熱,滿足得差點哭出來,彷彿長久以來的思慕與渴求都得到了解脫。

一覺醒來,又被打回原型。原來,他於成揚,無非是個擦肩而過的路人。

全世界七十萬人裡,成揚是他的唯一。

寧飛翻了個身,把臉埋在沙發深處,全身縮成一團。他的手捏住半勃起的性器,力度大得近乎懲罰,喉嚨裡發出類似於野獸受傷的嗚聲。

他像感受不到痛一樣自瀆,腦海裡想著成揚最後的眼神——慍怒、鄙夷、難以置信。他知道自己的表現有多卑劣,這種眼神把他從皮囊灼燒到靈魂深處,幾乎潰不成軍。

渾身顫抖著,寧飛達到高潮。

至少這樣做了之後,成揚會從此記住他。

滿室腥羶,他麻木地從沙發上站起來,去浴室洗手。

這天天氣晴好,陽光被隔窗切成一道一道,投射在洗臉台前的玻璃鏡上。鏡子裡的人臉色蒼白,眼眶下兩抹烏青,面頰上還沾著鉛灰色的污跡,看起來不像個活人。

寧飛伸手想去擦去污跡,動作又頓住了。

污跡中有兩個字,依稀能認出是反著寫的「成揚」。也許是昨晚睡的時候出了汗,又壓得太近,把舊報紙上的字跡印在了臉上。

他看著那個兩字,最終虛弱地將前額貼在鏡子上,伸出食指小心翼翼地用指尖描。

鏡子裡的寧飛與他親密地觸碰在一起,像臉蹭著臉來安慰同伴的小動物。「成揚。」他輕聲說:「成揚。成揚。成揚。」

這個名字像一個魔咒,寧飛開始後悔,自己為什麼要回到海河市。

至少,他想,他可以幫上成揚的忙。

最佳賣點 : 噓,這裡有一隻野生的哨兵,你可以嘗試馴養他。