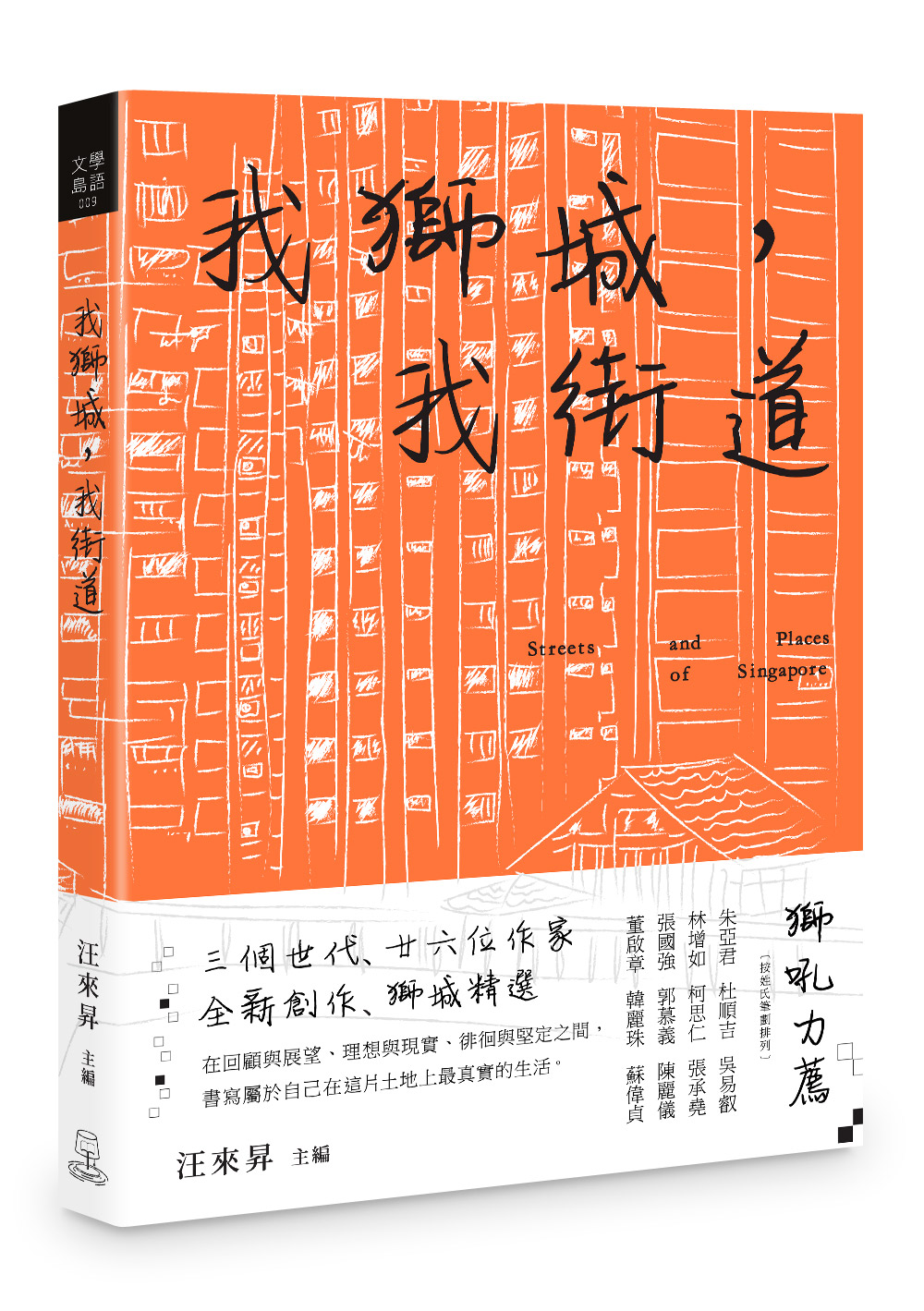

我獅城, 我街道

| 作者 | 汪來昇/ 主編 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 我獅城, 我街道:《我獅城,我街道》是一本關心新加坡街道與地方「故事」、「記憶」與「生活」的文集。《我獅城》收錄了新加坡三個世代、廿六位作家,對於街道故事和地方書 |

| 作者 | 汪來昇/ 主編 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 我獅城, 我街道:《我獅城,我街道》是一本關心新加坡街道與地方「故事」、「記憶」與「生活」的文集。《我獅城》收錄了新加坡三個世代、廿六位作家,對於街道故事和地方書 |

內容簡介 《我獅城,我街道》是一本關心新加坡街道與地方「故事」、「記憶」與「生活」的文集。《我獅城》收錄了新加坡三個世代、廿六位作家,對於街道故事和地方書寫的全新創作,各自以詩和散文刻畫出新加坡的往昔、現在與未來。 《我獅城》的作家有霸氣地把大坡小坡寫透透的周維介,有在小印度拜師學藝的黃子明,有寫黑街舊事的吳偉才,有沿著盒巴巴耶禮峇路來回走的潘正鐳,有回憶和展望死人街的何志良與林方偉,有致柏提路一帶猴子與貓們的歐筱佩,有寫日日上班必經之路的蔡欣洵,有寫不存在的「登百靈坊」的楊薇薇,有逛加東購物中心的馮啟明,有搬到芽籠居住的鍾秀玲,有芽籠東蔥茅園遍尋不獲的鄭景祥,有當楊厝港路夢見後港五條石的林得楠,有寫月眠路與中正總校的李氣虹,有看密陀路月餅廣告長大的吳慶康,有在波東巴西展開新生活的林偉傑,有「看診」看到黃埔去的周昭亮,有無法忘懷兒時俊源街的曾國平,有在亞拉路當過「童工」的洪均榮,有將海格路一帶比喻成「龍潭虎穴的桃花源」的黃文傑,有常到長屋用餐的伍政瑋,有生活在大巴窰邊界的譚光雪,有曾住在武吉班讓十條石的山崗上生活的鄺偉雄,有不時穿往新馬邊境的陳宇昕,還有上過「美世界社會大學」的李集慶! 以《我獅城》作為一個「新開始」,希望更多人開始關心「獅城」的人文地理與文學,同時,也有更多地方書寫的文學創作湧現。

作者介紹 汪來昇 主編▍汪來昇 主編汪來昇,一九八七年生,畢業於新加坡南洋理工大學中文系。現為新文潮出版社總編輯,及旗下書店,海風書屋負責人之一。文學作品與評論,散見於中港台與新加坡報章、選集與文學期刊。著有詩集《喧囂過後》、《消滅眾神》;編有文學雜誌《不為什麼》,詩選集《一首詩的時間》、《不可預期》等。

產品目錄 主編手札:以文學作為另一種記錄 | 汪來昇 序 I:街道與時間 | 董啟章 序 II:島與島:詩與雞蛋花 | 蘇偉貞 攝影手札:攝影者說 | 符志修 1.上山下山的童年 | 鄺偉雄 2.我寫黑街 | 吳偉才 3.我家在芽籠 | 鍾秀玲 4.加東 | 馮啟明 5.當楊厝港路夢見後港五條石 | 林得楠 6.邊境 | 牛油小生 7.橋南橋北消散的市井氣 | 周維介 8.左右的回憶 | 艾禺 9.桃花不再 | 蔡欣洵 10.我們 —— 致柏提路一帶的猴子與貓們 | 歐筱佩 11.我住死人街 | 林方偉 12.難忘死人街 | 何志良 13.沿著老路來回走 | 潘正鐳 14.海格路 —— 龍潭虎穴中的桃花園 | 黃文傑 15.「登百靈坊」 | 楊薇薇 16.Goodman Road 與富有詩意的「月眠路」| 李氣虹 17.長長 | 伍政瑋 18.我的「童工」年代 | 洪均榮 19.欖核中的黃埔 | 周昭亮 20.大巴窰八巷 | 譚光雪 21.兒時記憶 —— 俊源街與其周圍的老街舊事 | 曾國平 22.無路可返的故鄉 —— 芽籠東蔥茅園 | 鄭景祥 23.從二馬路到五馬路 | 吳慶康 24.小印度的一份情緣 | 黃子明 25.波東巴西,我這般中意的小鎮 | 林偉傑 26.那一路的事後幸福與遺憾 | 李集慶 作家簡介 地方小記

| 書名 / | 我獅城, 我街道 |

|---|---|

| 作者 / | 汪來昇 主編 |

| 簡介 / | 我獅城, 我街道:《我獅城,我街道》是一本關心新加坡街道與地方「故事」、「記憶」與「生活」的文集。《我獅城》收錄了新加坡三個世代、廿六位作家,對於街道故事和地方書 |

| 出版社 / | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| ISBN13 / | 9789811843648 |

| ISBN10 / | 9811843643 |

| EAN / | 9789811843648 |

| 誠品26碼 / | 2682219914002 |

| 頁數 / | 216 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21X1.1CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 303 |

最佳賣點 : • 《我獅城,我街道》是一本關心街道與地方「故事」、「記憶」與「生活」的文集。《我獅城》收錄了新加坡三個世代、廿六位作家,對於街道故事和地方書寫的全新創作,各自以詩和散文書寫新加坡的往昔、當下與展望。

自序 : ▍序 I: 街道與時間/董啟章

我對新加坡不算陌生,但也不敢說熟識。有幾年時間,因為弟弟在新加坡工作,兒子又很喜歡新加坡,所以我頻密地來過幾次旅行。二〇一八年我在南洋理工大學當駐校作家,更在新加坡住了半年。後來寫了一本以新加坡為背景的小說,從一個旅客的角度描寫了這個城市的一些場景,在當地人看來肯定要見笑。如果當時已經有《我獅城,我街道》(以下簡稱《我獅城》)這本書,肯定大大有助於我了解新加坡的地道生活經驗。

集合一群作家書寫街道生活,起始於香港文學館,為時三年的「我街道,我知道,我書寫」計劃,成果於二〇二〇年結集成《我香港,我街道》(以下簡稱《我香港》)。這個計劃的特別之處,在於通過街道去寫城市,從個人經驗(我)連結集體意識。好意念自然會到處開花,繁衍出新的果實。後來台灣作家按照相似的模式書寫台北,編集成《我台北,我街道》。兩地書互相發明和參照,是延伸也是反饋。當我知道新加坡也即將有一本《我獅城,我街道》時,我一點也不驚訝,甚至覺得理應如此。有幸為這本書寫序言,也延續了我和新加坡的緣分。

街道明明是空間,但當我們寫下街道生活經驗的時候,呈現的卻往往是時間。街道是需要時間來經歷的,無論只是走一次,還是反覆地走無數次。就算住在一條街上很多年,在地理上相對固定,在時間上依然移動不居。有移動,就有流逝和變化。個人在成長,城市也在發展。在這雙重軌跡的交錯中,難免有生命一去不返的感嘆。許多珍貴的記憶,都遺留在大小街巷的角落,等待我們回頭去撿拾。以街道為題的個人書寫,正是重新打通記憶路徑的契機。因為街本身,就是時空通道。

在一個高速發展的城市,回溯街道記憶的欲望尤其迫切。這一點新加坡和香港相似,都在二十世紀下半經歷了面目全非的改變。縱使以物質條件和便利程度而言,今天比從前有了很大的改善,但是街道的意義也完全變質了。從前的街道是生活的場所,人們在當中交往、互動,甚至衝突,現在的街道卻只剩下交通的功能。對於今天的新一代來說,如果叫他們寫一篇以「我街道」為題的文章,他們很可能抓破頭皮也寫不出一個字來。因為「街道」已經不是他們生活經驗的核心了。(如果實體空間對他們還有意義,他們可能會寫「我商場」或「我組屋」吧。)

《我獅城》裡面的文章,完全印證了何謂「街道生活」,也即是與個人經驗密不可分的場所。不少作者憶述了自己童年時生活的街區,那裡有集體的歷史經驗,有家庭和個人成長故事,也有色香味俱全的感官記憶(以地道美食為最)。對像我這樣的外人來說,讀來都質感豐富,興味盎然。再拿來和香港街道經驗作對照,會發現很多異同之處。《我香港》的年輕作者比例較高,憶舊的文章相對較少,虛構創作的成分較多。相對地《我獅城》側重舊事的記憶,記錄了城市景觀和生活方式的巨大變化。當然這也是有理由的。新加坡的市區開發和重建,比香港來得更高效、更徹底。經驗實體的消失速度也因此更快,更無可挽回。

所謂的「懷舊」(nostalgia)是個很有趣的現象。在不同的文化脈絡下,懷舊會有不同的形態和意義。而懷舊是有時間限度的。我們不能懷古代的舊,只能懷在世的人所曾經歷過的舊,也即是最多三代人的五十年之內。作為一個年輕國家,新加坡的歷史剛好就落在懷舊的通常幅度裡。但是,「當代」亦逐漸跟「起點」拉開,現在所能懷的最早的舊,差不多已落入遺忘的邊緣了。再過一陣子,五〇、六〇,甚至七〇年代,便會變成沒有人能親眼見證、親口講述和親筆書寫的時代了。而那些,正正就是「街道」這個生活場所還活活潑潑地存在的時代。可以說,到了以千禧年為懷舊的上限,就該不會再有「街道書寫」的可能了。(是否還存在任何場所書寫也成問題。)現在似乎是「街道書寫」的「最後時機」。

讀新加坡的街道書寫,令我聯想到卡爾維諾(Italo Calvino)的《看不見的城市》(Invisible Cities)。這部奇異的作品包羅了城市想像的眾多可能性。其中有一個叫做優薩匹亞(Eusapia)的城市,被形容為「傾向享受生命而躲避憂慮」。為了減緩從生存到死亡的跳躍,居民在城市下方造了一座完全一樣的翻版地下城。屍體經過乾燥處理後,會被運送到地下城,安排他們繼續進行生前的活動。這些活動都是死者們人生中最感愜意的時刻,例如圍坐在食物豐盛的桌前、擺成舞蹈的姿勢,或者吹奏小喇叭;也可以讓死者從事自己在生前喜歡的工作,無論是鐘錶師、理髮師、演員,或者擠牛乳的女孩。他們甚至可以選擇實現夢想,當上獵人、次女高音、銀行家、小提琴家、公爵夫人、高級妓女、將軍等。運送死人以及布置他們扮演指定角色的工作,由戴頭巾的兄弟會成員負責。只有這個組織的人能來回於兩個城市之間,告訴上面的人下面的情形。有謠言說其中一些成員其實已經死了,但他們還是繼續上上下下。

這則故事題為〈城市與死者之三〉,但我覺得它談的不只是死亡,也同時可以是過去和記憶。擺放在地下翻版城的,是過去的記憶,而優薩匹亞人(和大多數人一樣)選擇安置當中美好的部分,甚至加以美化。而進出於地下城的兄弟會成員,角色就如同寫作者。書寫過去,就是根據現實經驗構造一個模型,把經過處理的記憶放進去保存。與此同時,書寫者也把他們所親手處理過的經驗,講述給現實中的讀者知道。(而《我獅城》中有兩篇談到「死人街」,也可以同時作字面和隱喻的閱讀 —— 歷史上的「死人街」是碩莪巷(Sago Lane)的別稱,但從今天回顧,所有過去的街也是死人街。)

不過,事情並非這麼簡單。卡爾維諾繼續說,地下的城市慢慢發生變化,「死人在他們的城市裡有所創新」。「在一年的時間裡,死人的優薩匹亞就認不出來了。而活人為了跟上死人的腳步,也想要做戴頭巾的兄弟會員所說的死人的一切創新事物。因此,活人的優薩匹亞開始模仿它在地下的翻版。」如果延續寫作的隱喻,這裡說的是:以記憶為材料的書寫,經過時間的沉澱,開始發生微妙的變化,甚至出現了當初未曾意識到的創新。假使記憶書寫能帶來新意,便可以反過來影響現實中的後來者,令他們向前人學習,跟隨前人的足跡,模仿前人生生不息的創造力。死與生,過去與未來,因此而倒置,並且相得益彰。

我想說的是,懷舊究竟只是依依不捨的情懷,或一廂情願的痴想,還是可以給後世帶來創新的角度、視野和感受性,有賴於書寫者對於時間的觸覺和領悟。打造一座記憶博物館或者抒情咖啡店,當然也有其價值。但如果想街道精神不至被遺忘,而能在實體消失後,通過書寫重新在新一代讀者之中保存它的象徵意義 —— 在共同生活空間中互相連結——「街道」這一形態就能夠在人類共同體中繼續發揮作用。無論這共同體叫做香港、台北,還是獅城。

▍序者簡介:董啟章,香港知名小說家,九〇年代初開始寫作,作品包括了《安卓珍尼》、《地圖集》、《夢華錄》、《體育時期》、《天工開物‧栩栩如真》、《心》、《神》、《愛妻》、《命子》、《後人間喜劇》、《香港字》等。新近出版隨筆集《非常讀》、《狐狸讀書》、《刺蝟讀書》。曾獲台灣聯合文學小說新人獎、聯合報文學獎、台北國際書展大獎、紅樓夢長篇小說獎決審團獎、香港書獎、香港藝術發展獎年度藝術家等。

推薦序 : 【各地著名詩人/作家/聯合推薦】

•《我獅城》裡面的文章,完全印證了何謂「街道生活」,也即是與個人經驗密不可分的場所。不少作者憶述了自己童年時生活的街區,那裡有集體的歷史經驗,有家庭和個人成長故事,也有色香味俱全的感官記憶(以地道美食為最)。對像我這樣的外人來說,讀來都質感豐富,興味盎然。再拿來和香港街道經驗作對照,會發現很多異同之處。——董啟章,香港知名小說家

•出版最重要的一環,在標示一個時代的意義。我,我所思索的,我這個時代,我活著的這片土地,發生了甚麼事。出版為後人種樹,留下歷史的紀錄。《我獅城,我街道》便是這樣一本重要的書,透過廿六名藝文工作者,從記憶中提煉出不同角度時空的新加坡,在大疫之年,為我們按下了一個又一個璀璨又淡淡哀傷的快門。——朱亞君,寶瓶文化社長兼總編輯

•新加坡,不僅一城一國,還可以是一人一國。遍及全境的街道滄桑記憶,黃頂黑德士、書店、甘榜、寫信佬、紅頭巾、殯葬、教育、種族、食物……組成一幅新加坡全景記憶圖示。每篇文章,編者用心加註,甚至「食不厭精」的下海中譯,如馮啟明〈加東〉文短,但記錄了加東「曾經是新加坡的天然東南部的海岸」,印證了一九六五年才建國的新加坡,已經加入歷史的「曾經是」隊伍。——蘇偉貞,台灣成功大學中文系教授、作家

•在疫情期間成書的《我獅城,我街道》,除了回應晚近華語系文壇不約而同吹起的街道風,也見證了空間書寫在「城市花園」地景迅速隱沒之下的急迫性。不同世代的作者們在時間突然停頓的光景裡,以電影技術「子彈時間」的手法,帶領讀者們穿梭比新加坡歷史綿長不知幾倍的南洋史地。書中不同語言的地名、風情萬種的花草、情調迥異的樓宇,和來自東南亞各地的記憶菜色,好比十九世紀中來到新加坡的博物學家華萊士的筆記本,在蕞爾之島上重新發現的繁勝博物。在亞洲眾多城市的面貌愈益雷同之時,此書提醒了我們還需要詩句,交織成童年甘榜裡的阡陌小路;需要散文,漫漶成記憶裡的城池;需要故事,讓我們在令人焦慮的鋼筋叢林裡安頓身心。——吳易叡,台灣成功大學副教授、作家

•「人文地景」很抽象,稍微具體點應該是「地方給予人們的記憶」,而記憶可以是文字、音樂、生活方式等,建構成的個人與共同記憶。新加坡自建國以來,一直不遺餘力地拆建實體景觀,然後以極快的速度聳立起摩天高樓。我的種種閱讀裡,對港台的地方面貌反而深刻,但對於新加坡總是充滿著「遺忘」和「以往」的遺憾。悉知新文潮要出版《我獅城,我街道》時,我被其初衷所打動,希望為將我們的這一方水土做個見證,尤其是給新一代的新加坡和海外讀者,留下一次「共同記憶」。——張國強,新加坡小說作家

內文 : ▍橋南橋北消散的市井氣(節選)/周維介

一九七〇,我大一修讀「語言學概論」時,老師展開一項語言田野調查,分派同學到不同的街衢弄巷,記錄商號的語文信息,看看能否從中爬梳出炎黃子孫落戶南洋後所衍生的文化葉脈。我與小坡有緣,那回被分配到此敲門訪戶。橋北路(North Bridge Road)過去慣稱「小坡大馬路」,乍聽有上世紀二三〇年代老上海的感覺。這條鬧市裡的幹道,平日晝夜車水馬龍,絲毫容不下片刻冷場。我禮拜天早晨沿街走訪,多數鋪子休業,門戶緊閉,通街戒嚴般清淨。那年頭門鈴還不興,不少店鋪仍然使用粗拙土味的木門栓,我逐戶拍門叩戶,多有回應,有的小心翼翼開個門縫,疑惑細問:你是「政府人」?要趕(迫遷)了?面對一臉狐疑不安,我表明自己是南大生 ,到來討點資料,立馬換得霾散天青,店家誠摯送上茶水,聊起籌建南大時社會熱火朝天動員捐款的往事,橋北路這兩排矮店屋都積極表達了心意,有一小片榮光。

那時社會上政治氛圍濃郁,新加坡脫離馬來西亞獨立沒幾年 ,大規模的城市重建計劃上路了,這裡拆那裡遷的種種傳言不脛而走,帶出惶恐不安夾雜著殷殷期待。橋北路與平行的維多利亞街房子還是拆了,電影院幾乎不留,僅存寂寞的首都。 與這兩條大街血脈相連著的啟信街(Cashin Street)、荷羅威巷(Holloway Lane)與培英街(Bain Street),搖身變成組屋 ,底部是多層商場,芳名百勝樓(Bras Basah Complex),俗稱「書城」。它的初心,是讓百勝樓成為書業的「小販中心」,結果書店在此蹲點,四十餘年後壓根兒沒「百勝」,「書城」輸掉了一大半書店,昔日聚攏的書香消散了,重聚不再。

橋北路商圈的月蘭亭粿條香散了;瑞記雞飯、友聯對面及附近幾條巷子裡的牛肉麵悉數蒸發;五六間宗親組織寄身的荷羅威巷滅了跡……之後,市聲的喧鬧啞了。在一個建設熱度爆棚的年代,激情是王道,輕易碾壓微不足道的保存弱音。我青蔥歲月稔熟的橋北路毀了容,原先以兩層店鋪為主的老房子全都讓位給了高樓大廈,小坡老城區宿命地撤退到人們的記憶裡。它的幾條橫街倒是留住了若干聊備一格的建築標本,供後人憶苦思甜。

橋北路與平行的維多利亞街(Victoria Street)重造後的景觀我也熟悉了四十年,總覺得它缺了厚重的生活情感。規劃整齊的街道並非自然生成,少了野蠻生長的勁頭,街道生態就不接地氣。而今再到小坡,街道的經緯縱橫,脈絡井然,你休想重逢拐進弄巷別有洞天的驚喜。千禧年之際,新加坡管理大學(Singapore Management University)宣布落戶小坡,我一廂情願期待,這裡將現新的人文景觀,到時數千大學生在此生活,街道商圈必然呈現與大學作息相關的互動,結果二十年光陰嗖嗖過去,清風沒捎來街衢閭巷中飄來的黌宇氣息。

城市重建以前,小坡晝見市井喧鬧,入夜是燈火通明的不夜天。以橋北路為圓心,畫個一公里的圓,生活中的柴米油鹽、聲色犬馬、富貴貧賤都收納其中。對比今日小坡,它的繁華早已折壽,七十二家房客式的居住環境不再,稀釋了小坡的活力;密集的市區居住人口被明令外遷,市井生活的味道頓失,水過無痕。雖然後來白沙浮重塑新顏,沒有「阿官」(人妖)襯托,怎麼說都像炒菜忘了放鹽。曾經的白沙浮(今之Bugis Junction一帶),一路紅到紐約芝加哥,是異國水手釋放心情的首選地。白沙浮亦稱「黑街」,以人妖負盛名,夜裡花一元錢便可當街與妖嬈的人妖合影。

白沙浮是名副其實的不夜天,由於居住人口稠密,夜晚活動因而多元,喧鬧輕易地把夜色燃燒至深夜。白沙浮的夜就是一個大面積的露天地攤,放任地生長,廉價物品與多元美食,把夜市翻炒得熱氣騰騰,讓來往的客群在視覺上大快朵頤。大學時,我心血來潮會到此打獵,主要是逛書攤。夜市書攤比一般書店有草根味,書種通俗,有許多香港三毫子小說,絕對下里巴人。我曾經在黑街書攤偶拾印刷粗糙的《肉蒲團》,如獲至寶,帶回宿舍,損友間跨系傳閱,最後不知所終。

與橋北路交錯的密駝路(Middle Road),是左翼工團的大本營。上世紀五六〇年代小坡的政治氛圍濃郁,密駝路更是政治標語布條橫陳張掛的街道,汎星各業工聯、黃梨業、鞋業、書業、藤業……各個行業的工團在此紮營安寨,形成氣勢如虹的政治基地。曾經風光無限的左翼社會主義陣線黨總部,也在小坡二馬路(「維多利亞街」的俗稱)插旗。這區塊內的咖啡店,好些都不介意張貼左翼政黨的標語。偶爾,還有黨工入內分發政治傳單。初中一時我經過友聯書局近鄰的咖啡店,曾目睹「便衣人」從咖啡店樓上帶走兩個人。後來查閱資料,方知這裡是金銀業工聯的基地。 一九四〇年代,馬來亞共產黨在新加坡的市委辦公室,也在小坡。一九四五年,本地首個政黨馬來亞民主同盟成立,有五百人出席了在橋北路自由舞廳的慶典。

小坡,環繞著橋北路是一片茂盛的書田。它如當年台北的重慶南路、老上海的福州路,滋長著眾多書店,商務、上海、大眾、友聯、學生、青年、中學生、南洋、南大、黑貓、中國、中央、大成、學友等等書店,幾畝書塘,紙光字影,在市井招呼心飢目渴的知音。

書店,伴著杏壇學子,自是錦上添花。瀰漫臭銅味的商都裡,芝蘭之室,薰香默化了多少心靈?小坡區塊除了華文書店,在勿拉士峇沙路(Bras Basah Road)與橋北路交界地段,還有成排的英文書店,為莘莘學子提供閱讀口糧。當時它的邊上,有頂尖的萊佛士書院,區塊裡還有老牌的萊佛士女中、聖約瑟書院、聖嬰女中、英華小學、聖安東尼女校,加上公教、聖尼格拉、道南、南華、培青等知名傳統華校薈萃一堂,霧聚雲凝了小坡名校區的氛圍。市區,那年頭包攬了社會上各種有利的資源。城市重建計劃展開後,市區裡的學校悉數撤離,文化的味道也隨風而去。(完整作品見《我獅城,我街道》)