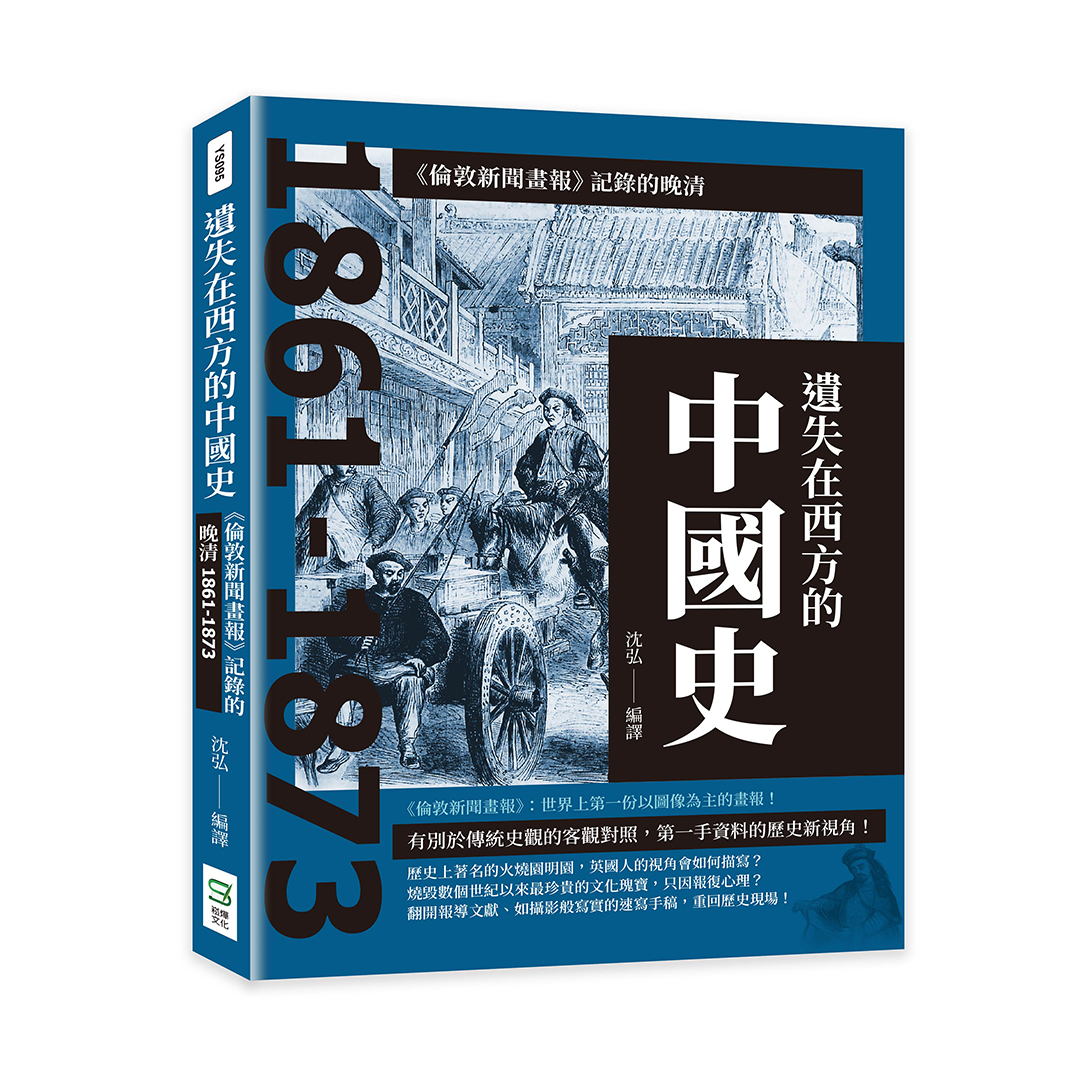

遺失在西方的中國史: 倫敦新聞畫報記錄的晚清1861-1873

| 作者 | 沈弘/ 編譯 |

|---|---|

| 出版社 | 崧燁文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 遺失在西方的中國史: 倫敦新聞畫報記錄的晚清1861-1873:,《倫敦新聞畫報》:世界上第一份以圖像為主的畫報!有別於傳統史觀的客觀對照,第一手資料的歷史新視角!歷史上 |

| 作者 | 沈弘/ 編譯 |

|---|---|

| 出版社 | 崧燁文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 遺失在西方的中國史: 倫敦新聞畫報記錄的晚清1861-1873:,《倫敦新聞畫報》:世界上第一份以圖像為主的畫報!有別於傳統史觀的客觀對照,第一手資料的歷史新視角!歷史上 |

內容簡介 《倫敦新聞畫報》:世界上第一份以圖像為主的畫報! 有別於傳統史觀的客觀對照,第一手資料的歷史新視角! 歷史上著名的火燒園明園,英國人的視角會如何描寫? 燒毀數個世紀以來最珍貴的文化瑰寶,只因報復心理? 翻開報導文獻、如攝影般寫實的速寫手稿,重回歷史現場! ║中國的春節: 舞龍表演穿過每一條街,周而復始地進行,直到沒有一個惡鬼剩下, 樂隊演奏著震耳欲聾的音樂,並向人們扔擲炮竹,慶祝持續一整天。 此外,中國人對圓形糕餅情有獨鍾,就像英國人喜愛葡萄乾布丁, 在春節前夕,婦女們聚集在一起準備製作糕餅的原料, 把歡宴、慶祝、與實用目的結合在一起,正是別具一格的中國風俗。 ║中國皇帝的夏宮: 「它的建築和聚集的奇珍異寶一定是花費好幾個世紀才完成的傑作」 「這是一座巨大的中式建築,外面用油漆和鍍金裝飾得富麗堂皇」 圓明園,圓潤而光明的花園就是這個夏宮在中文名字裡的意義, 萬壽園、靜明園、香山……這些花園勝景就是英軍開始毀滅的地方, 英法官兵受到清軍的虐待,為了進行報復,並給予一個嚴厲的警告, 若清軍不投降,這座皇帝的樂園將被焚毀,10月19日開始燃燒起第一把火…… ║景泰藍工藝品: 景泰藍工藝品以極小金屬片拼出設計圖案,再焊接到物體上, 以粉末或糊狀物填滿金屬片間的空隙後,即構成珐琅, 經過烘烤過的珐琅質會拋光打磨,直至表面光滑, 其工藝之繁複,在明朝鼎盛期到清康熙、乾隆年間為黃金時代, 此門工藝雖尚未完全消失,與古代工藝品相比品質卻低劣許多, 由英國駐清公使夫人帶回倫敦的三件景泰藍工藝品為鼎盛期所產出, 其成色罕見、體積也異乎尋常,現為比利時國王所持有。 〔本書特色〕 本書收錄1861-1873年間的《倫敦新聞畫報》,包含第二次鴉片戰爭、駐華記者的日常見聞、戰爭賠款的詳實文字報導、圓明園燒毀前夕的繪圖畫卷、清末太平天國戰爭、中式婚俗紀實等,透過逐年的事件紀錄,可清楚了解西方視角在清末一連串戰爭和中西交流的觀點,畫報中所收錄的畫家速寫更是極具藝術價值的圖像文獻。

作者介紹 沈弘沈弘,著名學者,自1990年代起遍訪哈佛、芝加哥、倫敦等地的圖書館,蒐集海外大量關於中國史的珍貴圖文資料,整理並編譯相關報導、實錄,出版作品有《晚清映像》、《中國長城》、《老照片中的大清王府》等。

產品目錄 圖像的力量 譯序 1861 英中和約(The Peace with China) 羅亨利先生(Mr. Henry Brougham Loch) 中國的家庭生活(Domestic Life in China) 中國的春節(The China New Year) 北京城內的見聞(Inside Peking) 中國人支付賠款(Payment by the Chinese of the Indemnity Money) 北京的古玩街(Curiosity Street, Pekin) 北京速寫(Sketches from Pekin) 北京俄國傳教使團的教堂(The Russian Mission Church in Pekin) 中國火炮(Chinese Guns) 額爾金勛爵從中國回到倫敦(Return of Lord Elgin from China) 中國戰爭賠款的銀兩過秤(Weighing the Indemnity Money) 戰爭賠款抵達天津(Arrival at Tien-tsin of Indemnity Money) 中國皇帝的夏宮(The Emperor of China's Summer Palace) 北京的皇城(The Imperial City, Pekin) 盧逖,皇后的寵物狗(Looty, a Little Dog Found in the Summer Palace, Near Pekin) 中國火炮(Chinese Guns) 來自巴黎一年兩次美術展的圖畫(Paintings from the Biannual Exhibition in Paris) 1862 中國喜鵲(The Chinese Magpie) 中國長城的一個區段(Part of the Great Wall of China) 1863 關於中國內戰的插圖說明—清軍攻打奉化(Illustrations of the Civil War in China: Imperialist Expedition to Fungwha) 上海速寫:城隍廟茶館、常勝軍(Sketches in Shanghai: Teahouse, Chinese Soldiers with Foreign Officer) 1864 中國商人在俄國中部下諾夫哥羅德市的年度商品交易會上(Chinese Merchant at the Great Annual Fair in Nijni Novgorod, Central Russia) 中國的太平軍「叛亂」(The Taiping Rebellion in China) 北京英國公使館的警衛(The Guards at the British Embassy in Pekin) 阿禮國出任駐日大使後回到日本(Rutherford Alcock Returned to Japan after being Made a Minister) 阿禮國爵士(Sir Rutherford Alcock) 中國的太平天國戰爭(The Taeping War in China) 中國的風景(Views in China) 1865 南京明陵(Tombs of the Emperors of the Ming Dynasty at Nankin, China) 中國巨人(The Chinese Giant) 討伐中國的海盜船(Expedition against China's Piratical Junks) 1866 「精靈王號」輪船(The Steam-ship Erl King) 中國外交特使團(China's Diplomatic Mission) 跟中國海盜的遭遇戰(An Encounter with Chinese Pirates) 1867 英中貿易商船(The New Steam-ship for the China Trade) 北京的賽馬場(The European Racecourse at Pekin) 1868 上海的中式婚禮(A Chinese Wedding at Shanghai) 在倫敦的中國外交使團(The Chinese Embassy in London) 1869 香港快艇賽(Hong Kong Regatta) 中國景泰藍工藝品(Chinese Vase) 1870 阿爾弗雷德親王在香港(Prince Alfred in Hong Kong) 南肯辛頓博物館借展的扇子(Fans in the Loan Exhibition in the South Kensington Museum) 揚子江的風景(Scenery of Yang-tze-kiang) 中國的流動剃頭匠(Chinese Itinerant Barbers) 1872 北京的公主府(Entrance to the Bride Princess' Palace in Pekin) 中國皇帝的婚禮(The Imperial Wedding) 1873 中國的皇室婚禮與普通婚禮(The Chinese Imperial Wedding and a Chinese Marriage Procession) 中國皇帝的婚禮:半夜裡的神祕儀式(The Procession of the Imperial Wedding: The Mystical Rites at Midnight) 本報關於中國的插圖(Our Illustrations of China) 中國速寫:長城、十三陵(Sketches in China: The Great Wall and the Imperial Tombs) 北京的城牆(The Wall of Pekin) 中國速寫:北京天壇(Sketches in China: The Temple of Heaven, Pekin) 北京的一座教會學校(Boys' School, Pekin) 中國速寫:北京貢院(Sketches in China: Hall of Examination, Pekin) 中國速寫:北京寺廟、英國公使館(Sketches in China: A Buddhist Temple and the English Legation in Pekin) 中國速寫:國子監、孔廟、京報、木偶劇(Sketches in China: Hall of Classics, Temple of Confucius, Pekin Gazatte, and the Chinese Punch and Judy) 中國速寫:天津見聞(Sketches in China: Scene at Tien-tsin) 中國速寫:上海當鋪、北京的八旗兵弓箭手(Sketches in China: Chinese Pawnshop at Shanghai, and the Archery Practice of the Manchoo Tartar Soldiery at Pekin) 維多利亞公園的中國涼亭(Chinese Pavilion in Victorian Park) 中國速寫:北京教會女校、漢口喜慶劇院(Sketches in China: Girls' School in Pekin, Gaiety Theatre in Hanckow) 中國速寫:紡紗的農婦(Sketches in China: A Spinning Woman) 中國速寫:北京街景(Sketches in China: Street Scene in Pekin) 中國速寫:年輕的同治皇帝(Sketches in China: The Young Emperor of China, Tung-che Whang-Ti) 覲見中國皇帝(Reception of the Foreign Ministers and Consuls by the Emperor of China at Pekin) 香港新建的英國皇家海軍醫院(New Royal Naval Hospital, Hong Kong) 中國速寫:上海的舢板(Sketches in China: A Sampan at Shanghai) 在中國做聖誕節葡萄乾布丁(Making a Christmas Pudding in China)

| 書名 / | 遺失在西方的中國史: 倫敦新聞畫報記錄的晚清1861-1873 |

|---|---|

| 作者 / | 沈弘 編譯 |

| 簡介 / | 遺失在西方的中國史: 倫敦新聞畫報記錄的晚清1861-1873:,《倫敦新聞畫報》:世界上第一份以圖像為主的畫報!有別於傳統史觀的客觀對照,第一手資料的歷史新視角!歷史上 |

| 出版社 / | 崧燁文化事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9786263329799 |

| ISBN10 / | 6263329793 |

| EAN / | 9786263329799 |

| 誠品26碼 / | 2682307502005 |

| 頁數 / | 270 |

| 開數 / | 18K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X17X1.5CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 本書收錄1861-1873年間的《倫敦新聞畫報》,包含第二次鴉片戰爭、駐華記者的日常見聞、戰爭賠款的詳實文字報導、圓明園燒毀前夕的繪圖畫卷、清末太平天國戰爭、中式婚俗紀實等,透過逐年的事件紀錄,可清楚了解西方視角在清末一連串戰爭和中西交流的觀點,畫報中所收錄的畫家速寫更是極具藝術價值的圖像文獻。

自序 : 圖像的力量

在大眾資訊傳播領域,相對於抽象的文字,圖像往往更具直觀性而更易被大多數人接受。尤其是那些遠古的神話故事或是流傳廣泛的宗教神蹟,抑或遙遠邊地的異域風光、風土人情、相貌特徵,圖畫不僅能提供鮮活的視覺形象,還能令讀者在畫面背後產生無盡的想像。現藏於大英圖書館的《祇樹給孤獨園》是唐咸通九年(868年)刊印的《金剛般若波羅蜜經》扉頁插圖,是目前有年代可考的最早文字出版物插圖。它的出現不僅開啟了插圖文本的新時代,並由此將插圖逐漸發展成為一種新的繪畫藝術形式——版畫。

版畫是透過印版媒介將圖像轉印於紙上的繪畫作品,具有間接性與可複製性。然而最初的版畫卻不是出於藝術審美的創造目的,而是源於人們對圖像複製的需求。宗教是一種最廣泛的精神性活動,需要大量的宣傳物以傳播教義。是以無論中外,最早的版畫幾乎多為宗教插畫或神蹟故事繪圖。如發現於敦煌的8世紀用二方或四方連續方式捺印的《現在賢劫千佛名經》。

隨著社會文明的進步和印刷科技的發展,出版業逐漸由被貴族和宗教所掌握走向平民化的商業市場。1450年德國人谷騰堡發明了鉛合金的活字排版印刷技術,使西方印刷業發生了革命性變化,並對此後西方圖書出版業產生了深遠的影響。15世紀時,歐洲的印刷作坊已遍及各地,並且形成許多印刷中心,如荷蘭的烏特勒支,德國的紐倫堡、奧格斯堡、科隆,還有義大利的威尼斯等城市。

書籍出版業繁榮的同時也帶動書籍插圖業的興旺。德國巴伐利亞州班貝格地區主教祕書阿伯雷奇·費斯特是西方最早為書籍配上印刷插圖的人。他在1461年出版了名為《寶石》的書,書中收錄了一些鳥類和獸類的故事並配有精美插圖。顯然,版畫插圖使書籍更加豐富和具有直截了當的說服力與吸引力。這就使得版畫插圖逐漸成為出版物中不可或缺的構成要素,同時也成為出版業市場競爭中的核心力之一。如明代中期,全國政治安定,經濟平穩,文化時尚觀念發生轉變,一批新興讀者群開始崛起,他們渴求閱讀消遣娛情養性的作品,而不再局限於儒家經典、學術著作或宗教讀物。社會對圖書的大量需求,刺激了圖書市場的興旺,使出版業達到了歷史的鼎盛階段,行業競爭呈現白熱化狀態。其時,版畫插圖開始全面地應用在各類小說傳奇、雜劇、詩詞、圖集、科學博物、初學識字課本、歷史、地理、人物傳記等圖書之中,出現了「差不多無書不圖,無圖不精工」、異彩紛呈的高潮,被譽為中國版畫史上「光芒萬丈」的時代高峰。與此同期,西方出版界的版畫商業市場迅速發達,不僅出現了大量職業插圖家和雕版技師,還培育出繁榮的版畫複製市場,為19世紀的「版畫原作運動」奠定了堅實的社會認知基礎。

在達蓋爾的攝影術發明前,繪畫除了藝術審美目的外,另一個重要功能就是記錄,即以繪畫方式將重大歷史事件、社會名流或大自然奇觀異象用視覺形象表現出來。而要將這些具有特定價值或意義的繪畫圖像進行廣泛的社會傳播則需要版畫來複製完成,於是出現了不同於一般文字書籍,也不同於繪畫複製品的讀物,那就是畫報、雜誌。

1829年菲力彭在巴黎創辦了以畫面為主定期出版的《剪影》雜誌。這本綜合性雜誌,每期都有整張的石版畫刊出。1830年菲力彭在《剪影》的基礎上改出《漫畫》週刊。每週星期四出版,四頁文字說明和兩大張紙質很好的石版畫,有些還用手工賦彩。1832年菲力彭同時又創辦了《喧鬧報》,這是一種日刊,開本較《漫畫》稍小,共四頁,內容主要是對法國社會生活中各種事件的報導、評論、諷刺和教育,並配以石版畫的插圖。這兩種刊物是當時巴黎影響最大也最受歡迎的畫刊。與此同時,在英吉利海峽另一端的英國,《倫敦新聞畫報》創刊了。

18世紀工業革命的成功使英國迅速成為西方最發達的國家和「世界工廠」。直到1870年代,英國在世界工業生產和世界貿易中仍獨占鳌頭。它生產著世界各國所需的大部分工業品,其對外貿易額幾乎相當於法、德、美三國的總和。它擁有的商船噸位約為法、德、美、荷、俄各國的總和,位居世界第一。同時,英國從19世紀初期就開始大規模地推行殖民擴張政策,至1870年代已占據了世界上面積最大的殖民地,號稱日不落帝國。

在這樣殖民版圖區域遼闊和眾多人文地理面貌並存的大背景下,《倫敦新聞畫報》以圖像方式報導新聞的辦刊定位,無疑使其成為當時最具「眼球效應」賣點的媒體。可以想像,當時人們透過畫報外派畫家兼記者發回的連續性圖片和文字報導不僅網羅了「天下」時事資訊、奇聞趣事、花邊新聞,同時又過足了眼癮。加之辦報人傑出的經營理念、有效的市場行銷策略和與時俱進的技術跟進,使得《倫敦新聞畫報》在創刊後的百餘年裡保持著旺盛活力。

偶然機緣,沈弘教授在英國訪學期間發現了數百卷保存完好、含有大量與中國相關老圖片的《倫敦新聞畫報》。出於學者的敏感直覺,他立刻意識到這些畫報的文獻價值,耗時十年,將與中國相關的文字和圖片翻譯集結成冊出版。我們有理由相信《倫敦新聞畫報》中有關中國的圖片和文字資料是研究中國近代和現代史的一個重要素材來源,因而具有較高研究價值。

其中大量製作精美的版畫插圖和頗具現場感的速寫,不僅為讀者展現了寬廣的19世紀中國世俗社會生活圖景,同時也為新聞紀實性版畫藝術研究提供了大量的範本。

新聞畫報的事件再現性功能決定這些插圖必須具有高度寫實性,透過畫面栩栩如生的人物刻畫和場景描繪還原一個虛擬的「真實」空間。這些「真實」的圖像和報導中的文字可在讀者目光交替之隙,在腦中產生類似立體視聽殘響的效果。如1854年4月7日刊的〈皇家劇院〉中「飛刀」雜技表演的精彩場景,一位雜技演員仰面站在一塊木板前,五把鋒利的尖刀緊貼他的脖頸兩側和腋下深深釘在木板上。因為緊張,他的雙手微張,左右平衡,雙腳扒緊地面,保持著身體的穩定。他對面的表演搭檔奮力擲出一把泛著寒光的飛刀,他面部躊躇淡定的表情與身後幾名西方女子驚愕的O形嘴形成絕妙對比。我想這幅插圖即便脫離了旁白性的說明文字,也依然是件傑出的獨立銅版畫作品。

從插圖的製作上看,有些是畫家的現場速寫,這些作品儘管看似凌亂,不夠工整,但畫面更樸實,有明顯的「現場感」。如1859年4月2日〈中國速寫:婦女髮型、洗衣方式〉其中一幀〈做像茶壺一樣的髮型〉,畫面用筆自由流暢,人物形態如同日常,沒有擺拍扭捏之感,正如畫家所言,就連畫中那位少婦不雅的坐姿也修飾地記錄了下來,充滿了生活氣息和情趣。還有一些顯然是「大製作」的圖畫,這些雕凹線法的銅版畫構圖布局考究,製作精良,富有貴氣,顯然是出版人高價聘請了頂級雕版師根據記者發回的速寫而作。從內容上看,這類作品多表現為歷史重大事件或對自己文治武功的粉飾。如1858年10月2日〈「中英天津條約」的簽訂儀式〉一圖,是歐洲歷史畫的典型樣式,場面宏大,人物眾多,富有儀式感。再如刊於1860年8月11日的〈中國報導:英法聯軍即將北上〉中的插畫,畫面上聯軍艦隊陣勢浩大,在藍天白雲下的香港九龍灣海域肅然有序地進行著兵力運輸。嚴謹的寫實畫風,精美密集的線條和豐富的明暗色調使得畫面充滿異域情調。

這些林林總總、內容繁雜的插畫穿越時空直至今日,在我們翻看閱讀時還能產生一種幻象,似能再現過去的生活場景、隆隆的炮聲、馬的嘶鳴和喧鬧的人聲……儘管一個多世紀過去了,斗轉星移,滄海桑田,而身處現代資訊高度發達社會的人們,其實也如同19世紀的人一樣,對圖像資訊總是充滿好奇與期待,所不同的是現代人擁有更便利快捷的圖像獲取與傳播方式,而圖像所傳遞的力量則永不減退。

中央美術學院 陳琦

內文 : 英中和約(The Peace with China)

Jan. 5, 1861英中和約

(The Peace with China)

《倫敦新聞畫報》第38卷,第1068號,

1861年1月5日,12~13、20~21頁

北京的安定門

本報記者對英法聯軍所占領的北京城門做了以下的報導,我們為此提供了插圖:

用「門」這個詞來描述上面這個結構複雜的建築顯然是遠遠不夠的。當你走近高達40英尺的厚實城牆(之後你將會發現城樓頂部竟厚達45英尺),並穿過護城河(過去可能有水,但現在已經乾涸)上的一座石橋時,你就會來到一個堪稱「半圓形棱堡」的甕城建築前,因為它有一個稜角分明的正方形城樓,裡面分為好幾層樓,外面的牆上密密麻麻地排列著4排槍眼,每一排都分別有12個槍眼。再往上就是一個寶塔上所特有的那種大屋簷的樓頂,我們對屋頂上那些像柳枝般排列整齊的琉璃瓦已經十分熟悉。從左邊沿著半圓形的外城牆走,你就會來到一個頂部呈圓拱形的城門,這就是安定門外城樓的第一道城門。穿過這道門,來到甕城內部之後,你就會看到城牆上的另一個圓拱門,正對著前面所提到的外城樓,這就是安定門內城樓的第二道城門。這個門上面的城樓跟剛才描述過的外城樓形狀十分相似,它的作用更多是裝飾性的,而非實用性的。因為城樓的牆上沒有槍眼,而且在從樓頂離地面約一半高度的地方有一排陽臺。我沿著一個年久失修,搖搖欲墜的木製樓梯登上那個陽臺之後,首次(也是最後一次)看到了北京的全貌,因為外國人是被嚴禁進入這最後一道城門的。

北京的街景

上述記者接著寫道:

從安定門城樓上望北京,正對著你的是一條南北朝向的寬闊大街,另外還有些類似的街道呈直角與其交叉。在城樓前的一個十字街口密密麻麻地站著一大群驚訝不已的北京居民,張口咋舌,瞪大眼睛注視著站在城門前的歐洲士兵,那神情就像是特洛伊人看著希臘人留下的木馬被拖進了堅不可摧的特洛伊城牆之內。要把這些驚訝而好奇的人擋在適當的距離之外,對那些站崗的哨兵來說不是一件容易的事。儘管整體來說中國人對歐洲人心存疑懼,但還是有幾個勇於冒險的小販隨身攜帶著雞鴨、水果和蜜餞走上前來,向站崗的哨兵兜攬生意。城門前還豎著兩塊牌子,上面貼著告示,宣稱英法聯軍所做的一切都是完全正義的。有幾位《京報》的記者手拿紙筆,正在抄寫告示的內容(上述情景已被本報特派中國的畫家在插圖中記錄了下來)。放眼望去,這條主要街道上近處的商店似乎門面較小,顯得不是太重要,其他的房子也是同樣如此。從城牆上望下去,我驚訝地發現周圍幾乎看不到高大的建築,甚至連寶塔都沒有。我原來還以為城裡到處都是寶塔呢。有人告訴我,我們現在所在的北京內城旗人居住地區在這方面比城南漢人居住的地區要遜色許多。住在那裡的居民恐怕早就會敞開家門來歡迎我們,如果英軍駐紮在那個地區的話,他們還會主動向我們提供物資。我現在所站的地方還不夠高,所以我看不到將內城與外城隔開的城牆。但是我可以清楚地看到整個北面的城牆和部分東、西面的城牆。每一邊的城牆都大約有4英里長,而且每一邊都有類似我所站上的那種城樓。

額爾金伯爵進京簽署英中和約

從北京的軍營裡發來了一些有趣而重要的信件。信中還附了《每日新聞》(Daily News)記者所寫報導的選段,其中有部分內容跟本期的插圖有關,該圖呈現額爾金勛爵於10月24日進京的隆重儀式,其目的是為了簽署英中和約。

戰俘們的命運

對所有關注在中國所發生事件的英國人來說,最重要的無疑是於9月18日落入中國人之手的那些不幸戰俘的命運,因此任何與此有關的進一步細節報導都將會受到讀者們的歡迎。

你們都會記住,所有曾經被關押在北京城裡的戰俘都於10月8日被轉交到了英軍的營地。這些戰俘包括羅亨利(H. B. Loch)先生、巴夏禮(H. S. Parkes)先生、5位法國人和一位錫克族騎兵。在這些戰俘中沒有人死亡,而且他們所受到的待遇並不像其他戰俘所經受的那麼不人道。除了炮兵軍需司令助理副官布拉巴宗上尉和法軍中文翻譯德呂克教士之外,所有的戰俘現在都已經查到了下落。以下便是對於他們的境遇和命運的報導。

除了被關押在北京的那些人以及上述還沒有找到下落的兩個人之外,其他的戰俘都是先被押解到北京,然後又被轉到皇帝的夏宮圓明園,住在臨時搭起來的帳篷裡,歐洲人與本地人住在不同的帳篷。至此,他們仍然被容許保留他們的馬,也沒有受到任何虐待。他們在被俘的同時就已經被解除了武裝。他們當時並沒有顯得非常擔心,恰恰相反,他們都以為自己在那裡不會待得很久,很快就能歸隊。然而在到達圓明園之後不久,他們被一個個地押出了帳篷,撳倒在地上,雙手反捆在背後,雙腳也被縛在一起,然後被扔到了馬車上,趁著夜色押往北京西北部的山區。根據生還的戰俘估計,他們在那天晚上經過的路程約有40英里。要把隨後的事情講清楚,我們最好把那些戰俘分成共同關押在一起的幾個小組,以及根據我們所知道的情況,分別來敘述這幾組戰俘的命運。第一組戰俘包括德諾曼先生、費恩騎兵團副官安德森中尉以及6名印度騎兵。他們被關押在同一個監獄裡。從生還者的描述來判斷,可憐的安德森似乎是在被捕的第9天首先喪命的。值得慶幸的是,他在臨死前4天就已經不省人事了。兩天以後,一名傳令騎兵也死了。過了6天,德諾曼先生也命喪黃泉。其餘4名印度騎兵活了下來,並於10月12日被送到了英軍的營地,他們肯定是受盡了罪,部分原因是給他們吃的食品很少,但主要則是因為他們的手腕被縛得太緊了,結果造成血液循環的中斷,最終導致壞死,幾名死者均是這個原因。

第二組戰俘是3位法國人和5名傳令騎兵。他們中間的兩位法國人和一名傳令騎兵先後被折磨而死,餘下的也於10月12日被送到了英軍的營地。跟他們一起送來的還有6具棺材,它們分別用來裝殮前兩組戰俘中死亡的德諾曼、安德森、2位法國人以及2名印度騎兵的屍體。

第三組戰俘包括《泰晤士報》記者鮑爾比、皇家龍騎兵菲利普斯下士、一位法國人和4名傳令騎兵。這組中只有2名印度騎兵活了下來。據他們所說,鮑爾比先生死得最早,而那位龍騎兵是最後死的。他們所講述有關那位龍騎兵的故事感人至深。那位龍騎兵身強力壯,性格開朗,而且會說一點印地語,可以跟他們進行交談。直到生命的最後一刻,他都沒有喪失信心,甚至臨死之前還在鼓勵同伴們,告訴他們要保持勇氣,因為援兵很快就會到達。對於這位品格高尚的士兵,我們不由得肅然起敬。雖然他的軍銜只是個下士,然而他卻具有一個英雄的靈魂。英格蘭為擁有這樣的兒子而感到驕傲。10月16日,這位英雄士兵的屍體跟鮑爾比先生、那位法國人和2名印度騎兵的屍體一起被送到了英軍的營地。

最後一組戰俘包括3位法國人和4名印度騎兵。對於他們的遭遇,我們只知道在10月17日那天,他們的7具棺材由中國苦力們抬到了英軍的司令部。這給上述戰俘的悲慘命運打上了一個句號。到18日為止,落入敵軍手中的全部戰俘人數總共為6名英國紳士、一名龍騎兵、13名法國人和19名印度騎兵。在這些人當中,有一名英國軍官和一名法國教士仍然下落不明。有2位英國紳士,羅亨利先生和巴夏禮先生,6名法國人和11名印度騎兵得以生還,而餘下的3位紳士、一位龍騎兵、6名法國人和8名印度騎兵是躺在棺材裡被抬回英軍營地的。至於布拉巴宗上尉和德呂克教士的命運,至今沒有得到任何線索。從別人的證詞來看,當9月20日英法聯軍直逼北京城下時,這兩個人曾被清軍押送回來,向聯軍首腦傳遞有關釋放所有戰俘條件的某個消息。但他們根本就沒有遇見聯軍,如果仍然期望他們還活著,對他們的朋友來說是非常殘酷的。因為他們要經過的鄉間到處都是僧格林沁手下的清軍,他們很可能是落入了某些遊兵散勇的手中,並被當場殺死。中國當局已經交還了所有其他死亡或活著的戰俘,並且表示對這兩個人的下落一無所知。至少在這一點上,我們沒有理由懷疑他們在撒謊。

為戰俘的命運所進行的報復——火燒圓明園

戰俘的情況已經基本明了,對他們的虐待是從皇帝的夏宮圓明園開始的,因此英法聯軍決心要一把火燒掉圓明園,以這種具體的方式來對中國的背信棄義和殘暴表示報復和憎惡。所以,在17日那天,英法聯軍在北京張貼了一個通告,向北京人民解釋他們要採取報復行為的動機。第二天,米歇爾將軍手下的那個師便向圓明園出發。那天早上,圓明園湖邊的景色非常優美。那個湖的周長約有5英里。它的北岸是一片樹林,在樹叢中不時可以看到一座造型優雅的寶塔,或是風格奇特的寺廟。在這些樹叢的上面,高聳著一幢莊嚴雄偉的樓閣,它的基座是用花崗岩築成的,但上半部分卻是用立柱支撐的木結構建築。它高聳入雲,幾英里之外都顯得非常醒目。在湖的另一邊是一座典雅的石拱橋,連接湖中的一個小島,島上的樹蔭叢中有一座雕梁畫棟的涼亭倒映在平靜的湖面上。在湖的西北面有一群小山丘,那上面寺廟林立。遠處是峰巒起伏的群山,有的山上還堆積著白雪,它們成為一種雄奇的背景,更加襯托出夏宮的嫵媚。英法聯軍分散成一個個小組,紛紛前往圓明園的各個角落,去執行這項特別的任務。到了下午2點,園內風景突變。從圓明園的每個部分和每個方向都冒出了滾滾的濃煙。風助火勢,不一會兒就從濃煙中躥出了明亮的火苗,園內的宮殿、寺廟和亭臺樓閣都陷入火海之中。最引人注目的就是上面提到過的那個建在高處,俯瞰全園的高大樓閣。它聳立在高高的花崗石臺階之上,四周被熊熊的烈焰所包圍,看上去就像是某個處於火海之中的巨型祭壇——對我們被害的同胞來說,正好是一個恰如其分的火葬柴堆。整個夜晚,濃煙和火焰都直衝雲霄,遮蔽了天空和星星。直至今日,報復行動仍在繼續。圓明園內的建築眾多,而且散布在很大的範圍內,因此要把它們全都點火燒掉是一項非常艱巨的任務。今天晚上,英法聯軍將要返回軍營。人們希望從昨天晌午便開始籠罩北京上空的巨大濃煙柱將會清楚明白的警告中國當局,拒絕滿足我們的要求將會是多麼危險和愚蠢。圓明園被燒毀對清王朝來說肯定是一個沉重的打擊。它打破了皇帝至高無上的權威,以一種粗暴的方式驅散了人們心目中總是環繞在皇帝頭上的那個光環。人們還目睹了與日月同輝的天子最喜愛的夏宮被洗劫和焚燒,而皇帝本人則逃往了遠處的深山,無力保護它,甚至不能做出任何努力來改變它的命運。火燒圓明園所造成的損失是不能夠用金錢來衡量的。金銀財寶與無法用金錢買到的中國藝術極品都是世代的積累。有關清王朝最珍貴的祕史、神聖的祖宗牌位等全都毀於一旦,再也不能彌補。園內只剩下了遍地狼藉,堅實而無法摧毀的巨石、漢白玉拱頂和門洞,以及過於沉重無法搬走的青銅製品。它們將留下來告訴未來的人們這裡曾經有過一個美輪美奐的宮殿,它們也永久記載了英法聯軍對外國人所施加的報復。

簽訂和約的儀式

10月24日,中英雙方互換了《天津條約》的簽署認可,並且在北京城內簽訂了一個和約。額爾金勛爵以十分隆重的方式進入了北京城。隨行的隊伍在下午2點時離開了城外的大喇嘛寺。勛爵按照中國高官的出行方式坐在轎子裡,後面跟隨的是騎在馬上的英軍指揮官、英軍參謀部成員以及英國特使團的祕書和隨員們,還有來自英軍各個部隊和部門的一些軍官。儀仗隊是由400名英國和土著步兵、100名手持管樂器和旌旗的騎兵所組成。進入安定門之後,這個隊伍沿著一條寬闊的街道朝著城市的南部走去,在穿越了整個城市之後,來到了位於皇宮和把內外城隔開的前門之間,看上去並不怎麼起眼的禮部大堂。《泰晤士報》記者這樣描述從安定門前往禮部大堂的隊伍行列:「24日的上午,額爾金勛爵與克蘭忒爵士在北京英軍各團的600名士兵和100名軍官的護送下進入了安定門。英軍總司令跟他的司令部和參謀部成員騎馬走在額爾金勛爵的前面,後者坐在一頂由16個中國人抬的轎子裡。轎夫們穿著由額爾金勛爵規定的衣服。由羅伯特·內皮爾爵士指揮的第2步兵師的士兵排列在街道的兩旁,在額爾金勛爵經過之後,他們隔著一段距離跟隨在後面,同時占領了沿街兩旁的所有策略要地,以防中方的伏擊。有相當多的人聚集在街道兩旁。他們非常守秩序,對於瞥上一眼『大蠻夷』顯示出了極大的好奇心,在額爾金勛爵的轎子經過時都想窺視一下坐在轎子裡的他。在到達禮部大堂門口時,這個隊伍停了下來,一支由100名士兵組成的衛隊走進了大門,在裡面的院子裡列隊站好。然後,額爾金勛爵的轎子被抬了進去,克蘭忒爵士騎著馬跟在後面,所有其他的軍官都是步行進入禮部大堂的。當英國特使從轎子裡出來時,衛隊的士兵們都舉起了武器,以示致敬,樂隊奏起了〈上帝保佑女王〉。」

和約簽訂儀式是在一個面朝院子的大堂裡舉行的。用木製斗拱支撐,並且飾有精美圖畫的屋頂跟周圍低矮和積滿灰塵的牆壁顯得極不相稱。人們確實做了一些努力,對這個大堂進行了一些裝飾。在大堂的一端,正對著大門,有一個用紅布蓋著的,略比地面高一點的講臺。在大堂中央,靠近後牆的地方,擺著一張桌子,以供文書們放置文件用。在這張桌子的左右兩旁還放著另外兩張桌子,一張是給代表咸豐皇帝的恭親王的,另一張就是給英國特使的。大堂的兩邊還放著兩排桌子,一排是給清廷高官的,另一排則是給英軍高級軍官們的。在額爾金的左面還專門給英軍司令擺了一張桌子。所有的桌子上蓋有紅布,桌布上還裝飾有一些刺繡的圖案。還有幾個俗麗的燈籠以中國的方式從屋頂掛下來。英國特使在進門時受到了恭親王的歡迎,後者按照預定的禮節向他表示問候,額爾金勛爵也鞠躬回禮,脫下了無邊三角帽,隨後又戴上了,並且在整個簽訂和約的過程中都戴著它,這是入鄉隨俗,按照中國人的禮節。接著大人物們紛紛入席、上茶,茶杯就放在桌上。恭親王相貌堂堂,年紀看上去在25到30歲之間。他的神色非常憂鬱,偶爾還會皺一下眉頭,給人的第一印象並不是太好。他穿著深藍色並有白鼬毛飾邊的長袍,下襬垂到了他的膝蓋之下,在長袍的胸前、背後和肩膀上用金色和彩色的絲線刺繡出面目猙獰的所謂「蛟龍」圖案。他身旁圍著一大群官員,其中有些人身上並不是太乾淨,穿著跟他有點類似,只是肩膀上沒有刺繡圖案,而且是用鳥類和動物的圖案取代了蛟龍的圖案。所有的人都穿著黑色的緞靴,有的人脖子上還掛著琥珀、珊瑚或木雕的念珠。他們的圓氈帽頂上都有表示身分的頂戴,最高一等的是據說是紅珊瑚石,最低一等的只是一個黃銅製的頂球。簽訂儀式的一開始是雙方確認對方是否具有「全權」,雙方都感到滿意之後,就各自拿出和約的中文和英文文本,並以極其隆重的方式在上面簽字和蓋章,在場的所有人都顯然對此過程感到滿意,只有一位運氣不好的隨員被封蠟燙傷了手指。這個項目完成之後有一個插曲,那位技藝高超、性情開朗的貝阿托先生給英國特使拍了一張正在和約上簽字的照片。接著雙方拿出並交換了已經被兩國政府所批准的《天津條約》。蓋上了英王玉璽的英方條約,在拿來交換存放在一個銀飾帶繫住的銀匣子裡,然後又用一塊黃色綢緞仔細包裹的中方條約文本時,實在顯得有點寒酸。互換條約文本一事結束以後,又拍了一張照片。天色已暗,而且很冷,是該走的時候了。沒有進行討論,也沒有必要,所有的準備工作都已經預先完成了。所以轎子又抬到了禮部大堂門口,英國特使和恭親王相互道別,樂隊又奏起了〈上帝保佑女王〉,衛隊致持槍禮,英方的隊伍行列又重新排列起來,沿著來時的路,穿過城市,朝著兵營的方向走去。英國炮兵在北城牆上鳴炮21響,於是第三次,希望也是最後一次,中國戰爭就這樣結束了。