螢川.泥の河

| 作者 | 宮本輝 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 泥河.螢川:數萬數十萬計的螢火蟲交疊著身軀,不休不止地一閃一滅,正創造苦悶寂寞的生命光塊。八歲的信雄,初識友情的喜悅與女性的幽微氣息,他以童稚之心涉足大人眼中的 |

| 作者 | 宮本輝 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 泥河.螢川:數萬數十萬計的螢火蟲交疊著身軀,不休不止地一閃一滅,正創造苦悶寂寞的生命光塊。八歲的信雄,初識友情的喜悅與女性的幽微氣息,他以童稚之心涉足大人眼中的 |

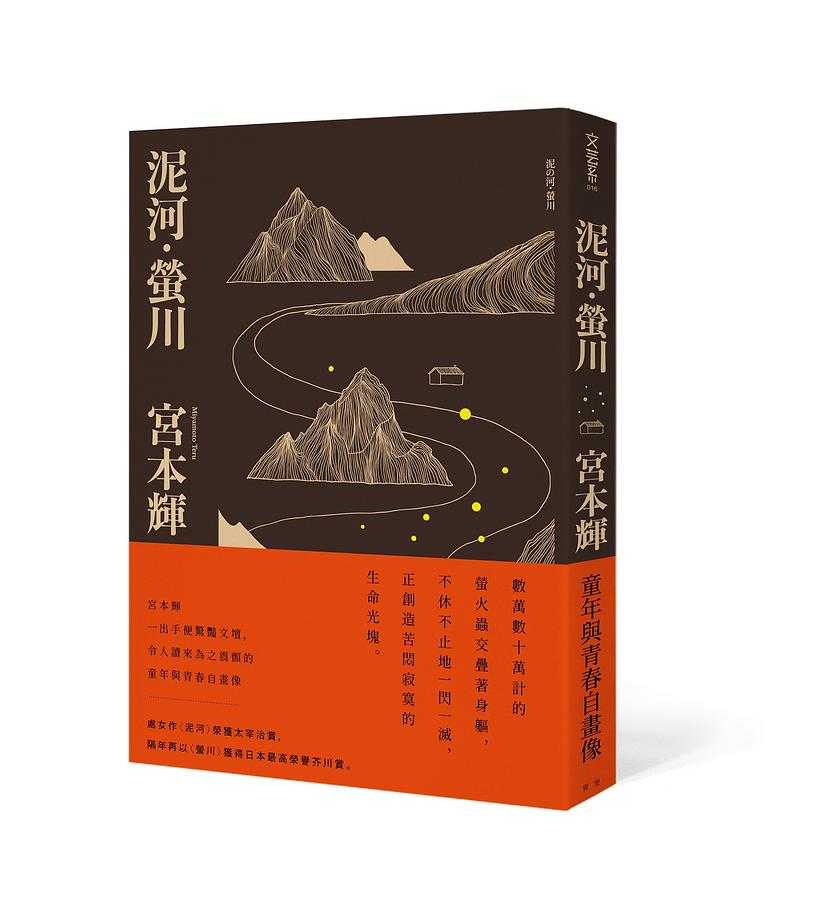

內容簡介 數萬數十萬計的螢火蟲交疊著身軀,不休不止地一閃一滅, 正創造苦悶寂寞的生命光塊。 八歲的信雄,初識友情的喜悅與女性的幽微氣息, 他以童稚之心涉足大人眼中的汙濁世界,卻因驟逢衝擊而裹足不前。 信雄不顧一切的勇氣,將隨離別而消逝?…… 十四歲的龍夫,面對父親病倒,被迫提前成長。 死亡的鬼魅在龍夫背後伺機而動,何人將落入死神之手? 而龍夫深藏心中多年的愛戀,將隨螢火而漸明或漸滅?…… 無常是生命的常態。 宮本輝訴說生命的苦悶與寂寞,與死亡的如影隨形,但也言明人性的堅忍與善,足以遮掩陰影。 〔宮本輝給台灣讀者的話〕 四十年來,我所引以為豪的,是我努力在小說──這個虛構的世界裡, 展示了對人而言,何謂真正的幸福、持續努力的根源力量、以及超越煩惱與苦痛的心。

作者介紹 宮本輝Miyamoto Teru一九四七年出生於日本兵庫縣神戶市,追手門學院大學文學部畢業。曾任職於廣告公司,而後因患精神恐慌症,遂辭去工作,專心創作。一九七七年以處女作〈泥河〉獲太宰治賞,隔年一月又以〈螢川〉獲日本文學最高榮譽芥川賞,於同年八月在《新潮》月刊發表短篇小說〈幻之光〉,是為宮本文學定調及其轉型之作。之後陸續獲得吉川英治文學賞、文部大臣賞、司馬遼太郎賞,二○一○年秋天獲頒紫綬褒章。著有《泥河.螢川》、《道頓堀川》、《幻之光》、《錦繡》、《胸之香味》、《月光之東》、《約定之冬》、《優駿》,以及生涯系列長篇《流轉之海》、《地上之星》、《血脈之火》、《天河夜曲》、《花之迴廊》、《慈雨之音》、《滿月之道》、《從田園出發,騎往港邊的自行車》等五十餘部作品。袁美範文化大學東語系日文組畢,曾任編輯、出版企劃,現專事翻譯。譯作有〈泥河〉、〈螢川〉等作品。

| 書名 / | 泥河.螢川 |

|---|---|

| 作者 / | 宮本輝 |

| 簡介 / | 泥河.螢川:數萬數十萬計的螢火蟲交疊著身軀,不休不止地一閃一滅,正創造苦悶寂寞的生命光塊。八歲的信雄,初識友情的喜悅與女性的幽微氣息,他以童稚之心涉足大人眼中的 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869763349 |

| ISBN10 / | 9869763340 |

| EAN / | 9789869763349 |

| 誠品26碼 / | 2681874860006 |

| 頁數 / | 204 |

| 開數 / | 32K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 一出手便驚豔文壇的宮本輝,

令人讀來為之震顫的童年與青春自畫像──

處女作〈泥河〉榮獲太宰治賞,

隔年再以〈螢川〉獲得日本最高榮譽芥川賞。

內文 : 【內文試閱】

泥河

堂島川與土佐堀川匯流為一後,改稱「安治川」,注入大阪灣。川與川銜接處建有三座橋,分別是昭和橋、端建藏橋與舟津橋。

稻草、碎木塊、腐爛的水果在土黃色的河水中載浮載沉,緩緩漂向下游,老舊的市營電車慢吞吞地駛過橋上。

安治川兩岸盡是船公司的倉庫,泊滿了無數的貨船,名雖為川,但實質上已隸屬大海的水域。反觀堂島川與土佐堀川的景致,均是矮小的民房並排成區,向上游一點的淀屋橋、北濱一帶大樓櫛比的大街延伸過去。

岸邊居民並不認為自己居住在大海附近。在河川與橋圍繞之下,耳邊時時傳來市營電車、三輪汽車震耳的噪音,委實令人難以聯想大海的風情。唯獨滿潮時,海水推擁著河水逆流,在河畔住家的正下方掀起波濤,再加上不時飄來海潮的氣息,才使人們想起大海就在不遠之處。

河上終日可見碰碰船拖曳著大木船穿梭往來。這些碰碰船不過大如方舟,卻取了「川神丸」、「雷王丸」這等誇張的名字,唯有以多重油漆塗飾脆薄的船體聊掩寒傖,這也巧妙地言明了船夫們過得何等拮据。下半身杵在狹窄船艙的船夫們,只要以異常堅決的眼神斜瞪橋上垂釣的人們,那些人便連忙收回釣線,將垂釣場所移往橋頭邊上。

夏天,幾乎所有愛釣魚的人都集中在昭和橋上。橋上拱形的大欄杆提供了最佳的乘涼場所。在豔陽高照、燠熱難當的日子,釣魚的人們、路過順便觀看釣魚成果而遲遲不忍離去的人群,還有一些茫然注視著碰碰船喘不過氣般在河上吃力前進、劃破籠罩水面上虛幻的金色炎陽景色的人們,都佇立在昭和橋一角蔭涼的地方吵吵鬧鬧。由這座架在土佐堀川上的昭和橋望去,側岸的端建藏橋邊,有家柳食堂。

「叔叔下個月要買貨車了,這匹馬送給小雄好嗎?」

「真的嗎?真的要給我?」

夏日的陽光從店門口照射進來,在這名男子的身後形成光圈。這名男子總在午後駕著馬車駛過端建藏橋,而後在柳食堂打開他的便當,用完飯後再要份刨冰來吃。在這段時間,馬兒乖乖地待在店門口等待。

信雄走到正在烤「金鍔燒」的父親身旁,高興地說:

「叔叔說那匹馬要給我哪!」

母親貞子一邊在刨冰上倒糖汁,一邊緊緊盯視著:

「我們家這父子倆可是不懂什麼玩笑話的。」

馬在此時難得地嘶叫起來。

昭和三十年(一九五五年)的大阪街道上,汽車數量急速增加,但是依然可見這類仰賴馬車為生的男子身影。

「狗啦貓啦,房間裡還有三隻小鳥哩,爸爸要比小雄辛苦多了……到最後竟然要養馬,這可真要好好考慮一下了。」

男子大笑起來。

「不懂玩笑的是媽媽。喏,小雄。」

男主人晉平說著,將一塊「金鍔燒」遞到信雄的手上。信雄臉略朝下,翻眼瞟視父親,似乎不滿老在吃「金鍔燒」。

「老是吃金鍔燒,已經吃膩了,我不要了,我要吃冰!」

「不吃的話,連冰都不給你吃!」

信雄連忙大口吃起來,心中卻暗暗吶喊著母親常常說的話──夏天烤金鍔燒能有什麼生意!

「這兒可不是你的廁所啊!」

貞子皺著眉頭,吆喝著跑了出去。那匹馬按照往常的習慣,在店門口固定的地方屙下了一堆糞便。

「實在很不好意思……」男子似乎不知如何道歉,招招手叫信雄過來。

「分一半給你吃,去拿根湯匙吧!」

信雄和男子面對面坐著,合吃一盤滿滿的刨冰。信雄偷偷看著男子臉上被燒傷的疤痕。左耳殘缺不全,宛如熔掉一般。信雄很想問叔叔的耳朵到底怎麼了,但是三番兩次一要開口,身體就熱得發燙。

「戰爭結束後,在大阪也待了十年了,到現在還是靠拉馬車掙錢過日子。」

「你說要買貨車是真的嗎?」

晉平在男子身旁坐下來,開口問道。

「中古的啦,新車怎麼樣也買不起喔。」

「就算是中古的,貨車畢竟是貨車,也辛苦那麼久了,今後可以輕鬆啦!」

「辛苦的是那匹馬。那傢伙從不擺出不悅的神情,總是很認真地替我幹活。」

晉平打開啤酒放在男子的面前。

「這算我請的,提前喝一杯,慶祝一下吧。」

男子謝了又謝,很高興地喝起啤酒來。

「雖說以後開貨車營生,還是得常常光顧柳食堂哪。我在這兒開店,第一位顧客就是你呢!」

「是啊,那時候這一帶到處都是大火燒過的廢墟哪!」

草莓色的刨冰猛然間化成一股刺痛直衝上腦門,信雄含著湯匙不由自主地扭動著身軀。晉平邊說不要吃這麼急,邊用手掌擦拭信雄的嘴角。

「那時候小雄還在肚子裡。」

男子對清掃店門口的貞子說。

「真是認識好長一段時間了,跟你也是如此……」

貞子對著馬兒感慨地說著,將裝著水的桶子放在馬的面前。馬喝水的聲音與遠處碰碰船傳來的聲音,在午後溽熱的店裡混成一片。

男子開口說起死過一次的經驗。

「我真的死過一次哪!我還記得清清楚楚的,那時候只知道身體一直朝黑暗的地方沉下去,突然看見好像蝴蝶的東西在眼前飛舞,我連忙用手去抓,就在抓的那一剎那醒來了。據說我確實有五分鐘左右沒有呼吸,也沒有心跳……一直抱著我的那個長官是這麼說的。什麼人死了以後一切都結束了,那絕對是騙人的。」

「戰爭我是受夠了!」

「說不定又有哪個傻瓜開始覺得無聊難耐哩。」

男子說還要到歌島橋便站起來,臉上不知因何事而露出愉快的神情。

「今天貨堆得很多,不知道爬不爬得上舟津橋的斜坡……?」

天氣實在太熱了,市營電車的鐵軌都扭曲變形了。

「小雄,今年幾歲啦?」

凝神望著馬兒溫柔大眼的信雄挺起胸膛回答:

「八歲了,念二年級了。」

「噢?我的孩子才五歲呢!」

信雄靠著店門口的窗戶,目送著男子與馬離去。

「叔叔──」

男子應聲回頭看。信雄脫口叫了一聲,完全無任何意思,不由得覺得害羞,怯怯地對男子笑了笑。男子也笑起來,就這樣拉著馬的轡繩一步步向前走。軀體肥碩的糞蠅在陽光下發出晃眼的亮光追隨在後面。

馬無法爬上舟津橋的斜坡。試了幾次,總差那麼一點點,馬跟男子都露出些許疲倦、焦急的模樣,結果連車子、市營電車以及路上行人都停下來看著他們。

「唷吼!」

隨著男子的吆喝聲,馬擠出全身的力氣。黃褐色的軀體上隆起奇異的肌肉疙瘩,在炎陽下劇烈震動著,大量的汗水沿著腹部滴落在地面上。

「分兩次過橋怎麼樣?」

應晉平說話聲而回頭的男子大幅搖手,便繞到馬車後面,用力推著車子,吆喝馬兒一起登上斜坡。

「唷吼!」

但是,馬蹄卻在熔成泥狀的瀝青上打了個滑。信雄的頭頂上揚起貞子的尖叫聲。

男子被突然倒退的馬車撞倒,墊在滿載鐵屑的馬車底下,先是後輪壓過腹部,接著是前輪彎過來壓過胸部與頭,再下來是拚命掙扎但不住下滑的馬蹄將男子全身都踩碎了。

「小雄,不要過來!」

晉平拚命朝躺在血泊中的男子跑去,而後步履沉重地走回店裡,打電話叫救護車。

「不會死吧?沒事吧?」

貞子蹲在店門口,嗚咽自語。晉平拿起捲好立在調理台一隅的蓆子,再度走出店門。

「信雄,進來啊!」

貞子叫著,但信雄一動也不動。

(待續)

螢川

雪

銀藏爺爺拉著貨車過雪見橋,朝八人町的方向漸行漸遠。

清晨雪停,街上理應全已亮起皚白一片,唯獨富山街道被銀黑色的光芒掩蓋,顯得灰撲撲的。

龍夫弓著背不斷朝雙手哈氣,哆嗦地走回鼬川河畔,在自家門口停下來,凝望著夜色漸濃的河面。電線上的積雪紛紛墜落,不時有野狗屈著身軀驚竄開來。

時值昭和三十七年(一九六二年)三月底。

西邊的天空殘紅,已遍及不了每條街道。日暮的光線再也無力穿透暗澹的大氣,反而收歛起所有的光華,死氣沉沉地籠罩下來。偶爾出現狂亂交錯的閃光,也僅止於在屋脊上的積雪、市營電車的鐵軌發亮罷了。

歲暮時節,「冬」似乎代表了一切。土是殘雪,水是殘雪,草是殘雪,就連陽光也有殘雪的餘韻。到了春天,到了夏天,冬天的孢子紛紛潛藏起來,終年將這分裏日本1特有的香氣沉澱得更醇郁。

「叫你買個香菸,你跑到哪去了?你爸爸還在等呢!」

母親千代從廚房的窗口探出臉來責備。

「……嗯。」

龍夫在玄關前脫下防水靴,而後塞進柿枝堆裡。才剛買不久的東西,裡頭已經弄濕了,只要走在雪路上,腳趾頭就會凍得發疼。

父親重龍靠著牆坐在被爐裡,龍夫將香菸與找回的零錢一併遞給父親。

「買個香菸要花一個小時嗎?」

「……我到武夫家去買,他家最近開始賣起香菸了。」

收音機正在廣播金馬(藝人名)的單口相聲,但收訊不良,雜音很多。龍夫將腳伸進被爐裡,用舌頭去舐收音機的天線。舌頭觸及天線,雜音便消失了,金馬高亢的嗓音也清楚許多。

毛玻璃上映出千代正在準備晚飯的身影。

「老了哪……」

重龍嘆了一口氣這麼說。這是父親口中第一次吐露出像是辯解般的話來,但龍夫依然二話不說,忙著舐舔收音機的天線。

「不要舔了!」

「……嗯。」

龍夫將天線的頭擱在被爐上,便躺下來。他一躺下來就聞到父親身上的味道。龍夫討厭父親身上的味道。那種味道總令人回想起觀看馬戲團的情景。

那一天在富山城公園看完馬戲團表演,龍夫是父親抱著回家的。母親則在不遠的背後尾隨而行。那時候還沒有上小學,龍夫只記得迷迷糊糊地把鼻子靠在父親的脖子上。不要睡,會感冒的……每當被父親的聲音喚醒時,眼中只看見遠方紅黃交織的帳篷,以及空中飛來盪去的鞦韆。龍夫還記得從那時候開始就暗自決定今後再也不看什麼馬戲團了。

對龍夫而言,馬戲團和父親、父親的體味都是一樣的。只要一聞到父親身上的味道便想起好多年前看馬戲團的情景,空中飛人服裝上淋漓的汗水、馬蹄上豔紅的油漆、小丑臉頰上兩團紅紅的圓圈、走鋼索少女沒有笑意的眼睛……。

看完馬戲團表演後,一家人在西町的餐館用餐,重龍與千代不知為了什麼事吵了起來,才講沒幾句,重龍就出手打千代,剎那之間四周的人都靜下來,鴉雀無聲看著他們一家人。千代俯下臉龐露出苦澀的笑容,一旁的龍夫默默地看著父親與母親。重龍打了千代便站起身來。父親身上的味道總令龍夫憶起馬戲團帳篷裡的情景,還有當時餐館中眾人投射過來的目光。

「把收音機關掉。」

「……嗯。」

龍夫爬起來把收音機關掉。

「你十五歲了吧?」

「還沒,才十四歲。」

「怎麼能不老啊!……我五十二歲時才有你這個孩子,在那時本來已經完全絕望了,千代告訴我她懷孕了,我還嚇了一跳,聽得全身都打顫……」

待在完全密閉又溫暖的房間裡,龍夫依然可以感受到雪花飄落下來的速度。四周愈寂靜愈能清楚聽見那種迫切又密集飄落的聲音。大約從半年前突然快速長高開始,這種特異的聽覺也在龍夫體中萌生、茁壯。

「……下雪了,下得很大的雪──」

經龍夫這麼一說,重龍也豎起耳朵傾聽了一會兒,隨後微微一笑說:

「龍夫,小雞雞的毛長出來了吧?讓爸爸看一看。」

「不要,根本都還沒長出來……」

龍夫僵直著身軀回答。父親向來若說要「看一看」,便會強行把龍夫的衣服扯開看個究竟,但今天的重龍只是笑笑,沒有動手。

「牛島家那個良雄早就長得像野草亂蓬蓬的,可是我卻長不出來。」

「早不是可喜的。早開的花早謝。我也是很晚啊,你果然跟我一樣也比較晚。」

「我,我今年又再長高五公分了。」

「哦!長那麼高了!變聲後的確會像雨後春筍般往上長。不過不管長多高,今年也不可能變成二十歲。」

重龍一邊說一邊撫摸著龍夫的臉頰。重龍的肩膀、胸膛都十分厚實,但這反而讓龍夫的心更加沉重起來。

一年前,重龍的事業整個垮掉。若是以前,他一定會重新站起來為新的事業整天忙得不可開交。

在日本戰後復興時期,重龍以大量販賣駐軍出售的舊輪胎而賺了很多錢,甚至還進一步經手相關的汽車零件,成為北陸屈指可數的商人之一。而他也乘機一一涉足新的事業。背地被人們稱為「金剛龍」的重龍,正是一個豪氣萬千的野心家,但卻非心思縝密的創業家。

昭和二十八年(一九五三年)左右,重龍手邊的事業全都陷入僵局,但他並不就此打住,反而一一轉行改做其他新的事業,直到最後關頭才豁出去,決定結束營業。然而在這段期間,每回挹注的資金已在不知不覺中滾成一筆龐大的債務。當他開始覺得焦慮不安時,已是個年過六旬的老人了。

「我以前有個結縭多年的妻子,叫春枝,她沒有為我生下一男半女。」

重龍述說起往事,龍夫還是第一次知悉這件事。

「雖然我已經娶了妻子,卻又和千代有了你這個孩子。我早就想要個孩子想得快發狂。如果當時我才三十歲的話,或許會採取其他方法,但畢竟已是五十二歲的人了做法不同……雖然我像丟破草鞋般地拋棄了毫無過錯的髮妻,那也是因為我要當這個上天賜給我的孩子的好父親。」

和春枝離異後,重龍就和千代搬到豐川町成立家庭,不曉得過了幾天後,有天早上發生一件事。重龍緩緩追溯起往事,舌頭似乎有點打結。

「我聽見枕邊傳來一陣奇怪的聲音,睜開眼睛一看,天還沒亮,可是千代人不見了。我立即明白那是千代的呻吟聲,從外頭川邊傳進來的。我赤著腳在雪地上狂奔,而後注意一看,千代正在川邊痛苦地嘔吐。害喜害得很嚴重,使得她的身體似乎變得又瘦又小,還散發出令人不快的藍光。我凝視著千代蹲在川邊往河裡吐,看了很久很久,忽而變黑忽而變藍,確確實實看見川面和千代的身軀散發出光來。」

(待續)