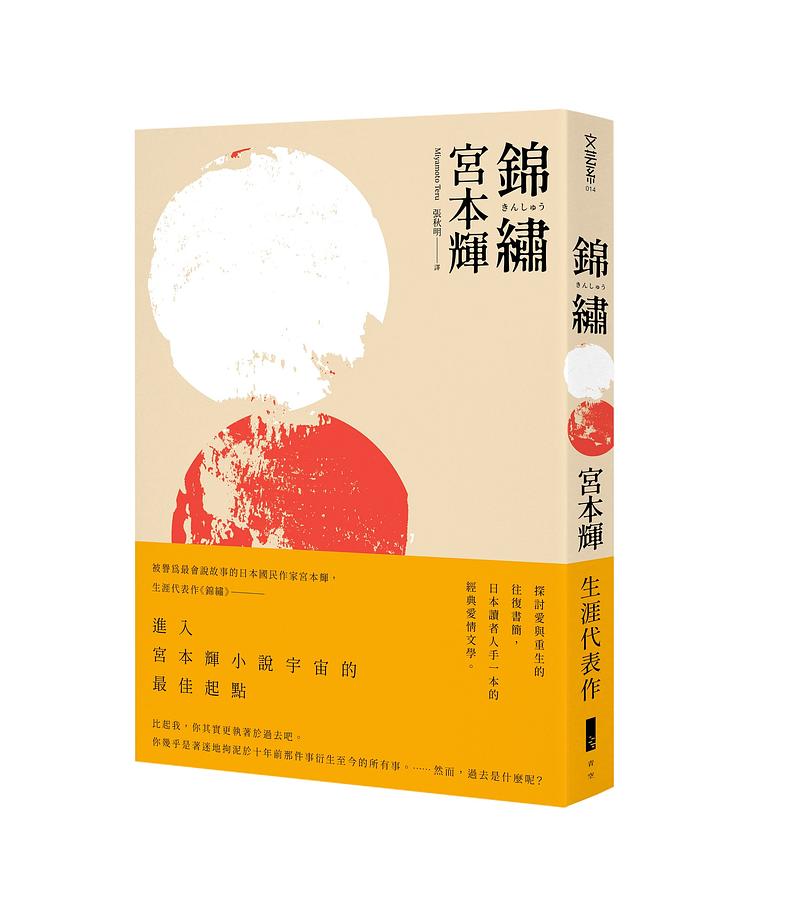

錦繍

| 作者 | 宮本輝 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 錦繡:進入宮本輝小說宇宙的最佳起點被譽為最會說故事的日本國民作家宮本輝,生涯代表作《錦繡》──探討愛與重生的往復書簡,日本讀者人手一本的經典愛情文學。比起我,你 |

| 作者 | 宮本輝 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 錦繡:進入宮本輝小說宇宙的最佳起點被譽為最會說故事的日本國民作家宮本輝,生涯代表作《錦繡》──探討愛與重生的往復書簡,日本讀者人手一本的經典愛情文學。比起我,你 |

內容簡介 進入宮本輝小說宇宙的最佳起點 被譽為最會說故事的日本國民作家宮本輝, 生涯代表作《錦繡》── 探討愛與重生的往復書簡, 日本讀者人手一本的經典愛情文學。 比起我,你其實更執著於過去吧。 你幾乎是著迷地拘泥於十年前那件事衍生至今的所有事。 然而,過去是什麼呢? 為了讓兒子見到如錦繡般密織的滿天星斗, 亞紀與前夫有馬靖明在十年後不期而遇。 短暫重逢,無法釋懷的回憶與悲傷倏地湧上亞紀心頭…… 她將十年來的依戀與疑惑傾訴於寫給有馬的書信中。 而有馬,在最初的抗拒後, 因亞紀的情深意摯而卸下禁錮自己的枷鎖, 向亞紀娓娓道來他不為人知的過往…… 十四封往復書簡, 宮本輝帶領讀者穿梭於愛與別離、生與死、業與因果的難題之間, 為心的傷痛與愛的執迷探尋出口。 捨得過去,活好從過去而來的現在, 如在胸臆間揭開了無邊無際的星空。 四十年來,我所引以為豪的,是我努力在小說──這個虛構的世界裡,展示了對人而言,何謂真正的幸福、持續努力的根源力量、以及超越煩惱與苦痛的心。──宮本輝鄧九雲分享的是療癒書單還是殘酷書單?如何安放遺憾與失去|今天讀什麼

作者介紹 宮本輝 Miyamoto Teru一九四七年出生於日本兵庫縣神戶市,追手門學院大學文學部畢業。曾任職於廣告公司,而後因患精神恐慌症,遂辭去工作,專心創作。一九七七年以處女作〈泥河〉獲太宰治賞,隔年一月又以〈螢川〉獲日本文學最高榮譽芥川賞,於同年八月在《新潮》月刊發表短篇小說〈幻之光〉,是為宮本文學定調及其轉型之作。之後陸續獲得吉川英治文學賞、文部大臣賞、司馬遼太郎賞,二○一○年秋天獲頒紫綬褒章。著有《川的三部作:泥河.螢川.道頓堀川》、《幻之光》、《錦繡》、《胸之香味》、《月光之東》、《約定之冬》、《優駿》,以及生涯系列長篇《流轉之海》、《地上之星》、《血脈之火》、《天河夜曲》、《花之迴廊》、《慈雨之音》、《滿月之道》、《從田園出發,騎往港邊的自行車》等五十餘部作品。張秋明淡江日文系畢業。現專職翻譯,譯有《柳美里──男》、《100個歐洲庭園》、《永遠的仔》、《老師的提包》、《流浪狗太郎的故事》、《夢十夜》、《模仿犯》、《燃燒的臉頰》、《繼父》、《向田邦子的情書》等書。

| 書名 / | 錦繡 |

|---|---|

| 作者 / | 宮本輝 |

| 簡介 / | 錦繡:進入宮本輝小說宇宙的最佳起點被譽為最會說故事的日本國民作家宮本輝,生涯代表作《錦繡》──探討愛與重生的往復書簡,日本讀者人手一本的經典愛情文學。比起我,你 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869763332 |

| ISBN10 / | 9869763332 |

| EAN / | 9789869763332 |

| 誠品26碼 / | 2681847512000 |

| 頁數 / | 256 |

| 開數 / | 32K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 日本國民作家宮本輝長篇小說代表作,跨越世代的愛情文學經典。

內文 : 【內文試閱】

致 有馬靖明先生

前略

我真的難以想像,竟然在從藏王大理花公園登上獨鈷沼澤的登山纜車上,與你再度相逢。因為太過驚訝,抵達獨鈷沼澤的二十分鐘內,我幾乎無法言語。

仔細回想,像這樣寫信給你,已經是十二、三年前的事了吧?我以為不再有相見的機會,卻在意料之外與你重逢。看見你迥然不同的顏容與目光,我幾經迷惘、深思熟慮之後,還是用盡方法調查你的住址,寄出了這封信。你儘管取笑我的恣意任性與永遠不懂得記取教訓的性格吧。

那一天,我一時興起,在上野車站搭上新幹線列車「翼」三號,因為我想讓兒子從藏王山頂上欣賞星空(我的兒子名叫清高,已經八歲大)。

在纜車中,你大概也發覺了,清高天生是個殘障兒,除了下半身不太方便,智能也較同齡小孩落後個二、三歲。不知道為什麼,他特別喜歡看星星,常常在空氣清澄的夜晚走到香櫨園家中的庭院,花好幾個鐘頭欣賞星空也不厭倦。

在父親位於青山的公寓住了兩晚,就在返回西宮香櫨園的前一個晚上,我隨手拿了一本雜誌來看,一幅從藏王山頂上拍攝的夜空照片映入眼簾。美得令人屏息的滿天星空,讓我不禁想讓出生後從來不曾出門遠行的清高也能親眼目睹。

父親今年七十歲了,每天還是精神抖擻去上班,一個月裡有半數時間必須留在東京的分公司坐鎮。誠如你所知道的,青山的公寓依然是他東京的住所。比起十年前,他的頭髮都白了,也有些駝背,平日分住在香櫨園和青山公寓兩地,生活倒也平安愉快。

不料在十月初,公司派車去接他,下階梯時,他一個不小心踏空,扭傷腳踝,骨頭有些裂縫,內出血很嚴重,幾乎無法行走,於是我帶著清高,慌忙搭新幹線趕去。父親一不能行動就容易發脾氣,又對照顧他的女傭育子頗多微詞,因此打電話叫我過去。

我心想可能得待比較久,只好帶著清高同行。幸好父親只是扭到腳踝,沒什麼大問題,加上看到我和外孫的臉,心情一下子便好了起來,居然又擔心起香櫨園的家,催著我趕緊回去。對於父親的任性,我是驚訝又好笑,麻煩育子及岡部祕書好好照顧父親後,我帶著清高到東京車站搭車回香櫨園,就是這樣才看見了藏王的觀光海報。

正好是紅葉季節,滿版畫面上舒展著色彩繽紛的樹枝。對於藏王,我一向只知道它以冬天的樹冰聞名;如今駐足在東京車站廣場,想像那些即將化成無數樹冰的樹木,在滿天星斗的背景下換上鮮豔的衣裳隨風搖曳……毫無來由地,我很想讓身體不太自由的兒子欣賞涼爽的高山美景與繁密星空。

我將心意告訴清高,他明亮的眼睛透出高興的情緒,彷彿訴說著:我想去、我想去。對我們母子倆而言這算是冒險吧。我們走進車站內的旅行社,訂購前往山形的車票,預約藏王溫泉的旅館,要求回程改搭從仙台到大阪的飛機。

沒想到機艙客滿,得更改行程,必須在藏王或仙台多住一晚。我決定住在藏王兩個晚上,然後回上野車站。如果當初只在藏王住一晚,就不會與你重逢了。至今我仍覺得整件事十分不可思議!

山形的天色陰鬱。坐在從山形車站開往藏王溫泉的計程車裡,我眺望天空,難掩失望的情緒。突然間想到這是我第二次造訪東北;想起和你去新婚旅行那年,我們從秋田的田澤湖前往十和田。

那一晚,滿溢的溫泉像渠水般流進街上的水溝,我們母子住進了硫磺味濃得嗆人的溫泉區旅館。烏雲遮蔽了夜空,是一個看不見月亮與星星的夜晚。山中的空氣清新,加上又是我們母子第一次外出旅行,心情有些興奮。

隔天一早天氣晴朗,清高拄著柺杖,一副很想快點去搭登山纜車的樣子。於是我們用過早餐、沒有休息便趕往大理花公園的登山纜車站。在山形這麼遠的地方,而且是在藏王的山中,無數環繞來回的纜車裡面,我們居然同時搭上了同一部纜車。這樣的偶然,光是想像便令我心頭一凜!

好幾組遊客排隊等待搭乘纜車,不到二、三分鐘便輪到我們母子。服務員打開車門,將拄著柺杖的清高抱進車廂,我也坐了進去,這時聽見服務員問道:「有沒有單獨的客人要先搭乘呢?」一個穿著淡褐色大衣的男人擠進狹小車廂,坐在我們母子對面的位置上。

車門關上,車廂微微震動後,我才猛然發現那個人就是你。該如何形容當時我的驚訝呢?那時你還沒發現我,脖子埋在豎起的大衣領子裡,專心地欣賞車窗外的風景。在你的視線直楞地看著玻璃窗外的同時,我卻是不敢眨眼地注視著你的臉。我是為了欣賞紅葉而搭上纜車的,卻完全無心瀏覽林樹,反而不斷凝視眼前久別的你。

在那短暫的時間裡,好幾次我自問自答:這個人真的是我的前夫有馬靖明嗎?如果真是有馬靖明,為什麼出現在山形藏王這部登山纜車裡呢?我並非對此偶然感到驚訝,而是因為十年不見的你,模樣與我心目中根深柢固的形象相差太遠。

十年了呀……當時二十五歲的我已經三十五歲,你也三十七歲了。我們彼此都到了外貌明顯表露歲月痕跡的年齡。可是你的轉變還是過於不尋常,我直覺認為你的生活一定不太安穩。

我這麼說,請你不要生氣。現在的我,到底為了什麼寫這封信,自己也不清楚。我只當作這是最後一封寫給你的信,坦誠寫下自己的心情。話雖如此,事實上我仍遲疑著是否要將這封信投入郵筒。

終於,你不經意地將視線轉向我,又轉往窗外的景致,然後才吃驚地睜大了眼,再度看著我。就這樣,我們四目相對了好長一段時間。我心想應該說些什麼,卻找不到話語。好不容易我才想到該說「好久不見」。「真的是好久不見」,你回答,然後一臉木然地看著清高,問道:「是你的小孩嗎?」我試圖鎮定,只能強壓住顫抖的聲音回一句:「是的。」火紅茂密的葉叢自纜車兩側玻璃窗外流洩而過,倒映在我空虛的眼瞳中。

過去不知多少人問我「清高是你的小孩嗎」,因為清高很小的時候,除了肢體殘障外,長相一臉呆傻。有些人擺出明顯的同情臉色,有些人則是故意裝得面無表情問我。遇到這種情況,我總是直視對方的眼睛,昂然挺胸地回答「是的」。然而當你也問我「是你的小孩嗎」,我卻湧起過去未曾有的羞恥感,徬徨猶疑地輕聲作答。

纜車朝著獨鈷沼澤的出口緩緩攀升。遠方逐漸顯現朝日連峰綿延的山頭,溫泉市街的屋頂在眼前的山腰處閃爍。飯店建在距離溫泉市街稍遠的另一處山坡上,紅色屋頂隱約現於樹梢間。不知為什麼,至今我依然清晰記得,在那一瞬間,我聯想到鎌倉時代的軸畫所描繪的地獄之火。或許是因為纜車搖晃之際,內心的不平靜與緊張讓我的精神陷入了異常狀態吧。因此在纜車裡的二十分鐘,我明明能和你聊許多話題,卻一逕沉默,光想著什麼時候才能早點抵達終點。

就跟十年前與你分手時同一個模式。我們踏上離婚一途之前,應該多加溝通彼此的感受,我們卻沒這麼做。十年前,我固執地不肯要求你說明那件事,你也賭氣閉口不談,完全不做任何辯解。當時二十五歲的我總無法變得溫柔寬容,而二十七歲的你身段也不能放得更低。

樹木的枝葉愈來愈茂密,遮住陽光,纜車裡變暗了,你坐在對面,順著我的肩膀看著前方低喃說:「到了。」霎時,我看見你脖子右側的傷痕,心想「是當時留下的吧」,不禁趕緊避開視線。踏上髒灰色的月臺,一走進通往獨鈷沼澤的蜿蜒小路,你立刻說聲「那就再見了」,輕輕點頭後便迅速離去。

我將盡可能誠實地寫出這封信。在你離去之後,我佇立良久,感覺自此將與你永別了,好不容易才忍住想哭的衝動。為什麼有這樣的情緒,我也弄不清楚,可是我很想追上你,想問問你現在的生活如何?和我分手後的十年來,你是怎麼度過的?要不是清高在我身邊,說不定我真的會這麼做。

配合清高的步伐,慢慢走向通往獨鈷沼澤的小路。波斯菊枯乾殘破的花瓣在冷風中搖曳。普通小孩十分鐘能到達的路程,清高得花上半小時。不過比起從前已經好太多了。大約是在兩年前,他才學會以實際行動表現出自己想要什麼。最近養護學校的老師也表示,經由訓練和他自己的努力,說不定不久就能像普通人一樣正常地生活、工作了!

我們經過沼澤旁邊的樹叢,穿越灑落葉縫間的陽光,走往通向山頂的纜車站。我眺望山坡,希望能找到你的身影,卻遍尋不著。從山頂走向櫟樹林,來到一處凸出的巨石旁,我讓清高坐在石上,兩人眺望周遭的景色許久。天空不見一絲雲彩,視線的前方有隻老鷹盤旋。遠方接近日本海處,瀰漫淡紫色霞霧,霞霧中有連綿的山峰。我告訴清高「那是朝日連峰、最右邊凸起的高山是鳥海山」,不時探望沿著藏王另一面山坡而下的登山纜車,期待或許你會坐在裡頭。

每一次身後的小徑響起跫音,我也以為是你而膽怯地回頭觀望。清高看見老鷹便笑了,看見小得像點一樣的登山纜車也笑了,看見下方不知從何處冒起的白煙又笑了。我配合孩子的笑聲一同歡笑,內心揮之不去的卻是十年不見的你的容顏,不斷思索:為什麼你變得這麼多呢?為什麼你會來到藏王呢?

大約坐在石頭上休息了兩個鐘頭吧,我們決定返回旅館,先搭乘纜車到獨鈷沼澤,又回到之前的登山纜車上。只是這一次車廂內只有我們母子倆,我總算能靜下心欣賞鮮豔的紅葉。

紅葉並非滿山,還混雜著常綠樹、褐色的葉子,以及類似銀杏樹的金黃色葉子。鮮紅色樹叢斷斷續續沿著纜車兩側流洩而去,紅色的葉片看似燃燒起來了一般,彷彿從上萬種無盡的色彩縫隙中噴出一朵朵軟綿綿的火焰將我包圍,我驚為天人,不發一語,為這蓊鬱樹林的配色而看呆了。

霎時間我有種看見什麼可怕東西的感覺,心中彷彿在一時之間閃過很多事情。或許這樣形容太誇張了:紅葉一一經過我眼前時,我不斷思考原本該花好幾個小時才能想透的事情。

如果我又強調就像是做夢一樣,你肯定會笑我吧。可是我的確沉醉在那片色澤鮮豔的紅葉裡,同時感覺到有什麼可怕的東西猶如冷靜的刀鋒穿越樹林的火焰。可能是因為和你不期然重逢,再度喚醒我少女般的空想。

那一夜,我和清高泡過旅館山岩風格的硫磺溫泉澡堂後,又再次登上大理花公園看星星。

走上旅館的人告訴我們的捷徑,以手電筒照射地面,踏入不見其他行人的彎曲坡道。對清高而言,這大概是他有生以來走最多路的一天吧。腋下撐著柺杖的部位發疼,一路上在黑暗中他不斷抱怨。但只要我嚴詞鼓勵,他又能跟著手電筒的圓形光圈前進幾步。

好不容易抵達大理花公園前,我們氣喘吁吁停下腳步,仰望夜空。滿天的星斗讓我們放鬆全身的力氣,天邊閃爍的星星幾乎觸手可及。坡度緩斜的大理花公園裡,夜色遮掩了花的色彩,只透露出黑色的輪廓及幽香,聽得見風吹的聲音。眼前聳立的群山、登山纜車的車站建築、支撐電纜的鐵柱,全在黑暗中靜止不動,上方的天空則橫跨一道明顯的銀河。

我們走到園內正中央,抬頭仰望天空,一步步登上大理花公園最高處。我和清高坐在並排的兩張長椅上,穿上在山形車站買的防風衣,頂著寒風專心注視宇宙的閃耀。啊!星星看起來多麼寂寞呀!星空無止境開展,感覺竟是難以言喻的可怕。

我不禁深深覺得,和你分開十年後突然在這陸奧的深山重逢,竟是多麼悲傷的事情。為什麼這會是悲傷的事呢?我抬起頭仰望星斗,十年前的事就像影片般在腦海又重新上演了一次,悲傷緩緩湧上心頭。

這封信將會寫得很長,可能你讀到一半就想把這麼無聊的信撕爛。但是身為那個事件最大受害者的我(你可能會抗議說是你自己吧),當時心裡怎麼想的、又如何理出自己的結論?我想好好跟你說個明白。其實十年前跟你分手的時候,早就該說清楚,但是我沒有。儘管是發生在遙遠過去的事,現在我還是要寫出來。

那一天,通知出事的電話是凌晨五點鐘打來的。幫傭的育子搖醒在二樓寢室睡覺的我。

「靖明先生出事了!」育子說。她的聲音顫抖,非比尋常的不安襲上我心頭。我在睡衣外面披了件開襟毛衣便衝下樓梯。拿起話筒,聽見沉穩厚重的聲音問道:「這裡是警察局,請問您跟有馬靖明先生是什麼關係?」

「我是他的妻子。」在寒冷和不安之中,我壓抑著顫抖的聲音回答。經過一段沉默之後,對方又以公式化的口吻說明:「一位被認為是您先生的男性,在嵐山的旅館發生殉情事件。女方已經死亡,您先生或許還有救,目前在醫院接受治療,但情況很危急,請您立刻過來。」

「我先生說他今晚住在京都八坂神社附近的旅館……」聽我這麼說,對方問了旅館的名稱,接著說道:「您先生出門時穿著什麼樣的服裝?」我試圖回憶印象中的西裝顏色、花紋、領帶圖案。對方聽了後說:「應該是有馬靖明先生沒錯,您還是趕緊來醫院一趟吧。」對方說完醫院的地址便掛上電話。

我不知道該如何是好,腳步踉蹌地衝進位於隔壁棟的父親臥房。父親正好也起床了,聽了我的說明回應道:「該不會是惡作劇電話吧?」可是我不認為有人會在嚴冬的一大早故意打電話來惡作劇。

育子打電話叫車時,門鈴響了。我拿起對講機應答,原來是附近派出所的警察,說是京都警署通知他們出事了,特別前來確認一番。看來不是惡作劇電話,我抓著父親的睡袍,請他陪我一起去醫院。

「真的是殉情嗎?」

「聽說女方已經死了!」

我和父親搭乘計程車上了名神高速公路,往京都的方向前進,在車上,我們不斷重複這樣的對話。因為這不是一般事故,而是我的丈夫跟我不認識的女性一起殉情,更令人懷疑事情的真假。

事實上,光是「你跟其他女人殉情」這一點就教我難以置信。我們經歷戀愛長跑才結婚,結婚不過兩年,正是想生小孩的時候。我始終認為弄錯人了,你應該是因為招待京都的客戶到祇園,弄得太晚了所以住進八坂神社附近的旅館才對。

然而到了嵐山的醫院,正好看見一名男性從手術室送往病房,我一眼就認出是你。我找不到適當的言詞來形容當時的驚愕與顫慄。精神恍惚的我甚至無法走到接受輸血、瀕臨死亡的你身邊。

等待我們前來的警察在病房外的走廊說明:傷口是水果刀插進脖子和胸口造成的,很深,差一點就傷及頸動脈;因為發現的時間稍晚,失血過多,其中一片肺葉已引起氣胸;送來醫院的時候幾乎量不到血壓了,呼吸也斷斷續續,這幾個鐘頭將是關鍵時刻。

接著醫生也出現了,為我們詳細說明狀況,表示目前還處於危險狀態,無法斷定是否有救。女方名叫瀬尾由加子,二十七歲,是祇園亞爾酒吧的小姐,一樣是用水果刀劃過脖子,幾乎是立即斃命。

警方問了我許多問題,可是我完全想不起自己當時如何回答。不管別人問了什麼,要我如何回答你跟瀬尾由加子之間的關係呢?父親打電話到岡部祕書家中,語氣沉穩地表示「出事了。請立刻搭我的車子趕到嵐山來」,將醫院地址告訴岡部祕書後才掛上電話。然後他嘴裡啣著沒點燃的香菸凝視我,之後,視線又移至窗外的風景。

不知為什麼,我始終清楚記得那一瞬間父親的面容和醫院走廊玻璃窗外的風景。母親過世時,父親幾乎也是同樣的表情,動作木然地將香菸塞進嘴邊。當時我十七歲;醫生告訴我母親行將臨終的那一瞬間,我注視坐在母親枕邊的父親臉孔。從未表現出英勇或怯弱神色的父親,竟一副失魂落魄的樣子,從口袋裡掏出香菸啣在嘴邊。仔細想來,這樣的動作太不尋常。而此刻父親再度表現出母親臨終時同樣的神情和動作,怔立在醫院長廊上,目光呆滯地眺望冬日早晨灰青色的天空。

一時之間我有種不祥的預感,趕緊從皮包中掏出火柴,想幫父親點菸;或許是因為凍僵了,雙手抖動得十分厲害。父親看著我顫抖的手,悠悠吐出一句話:「死了也無所謂,不是嗎?」

但是我沒有太多心情想這些。究竟是怎麼回事呢?如果是其他意外事故還好,為什麼我的丈夫偏偏要跟酒店小姐一起殉情呢?

(待續)