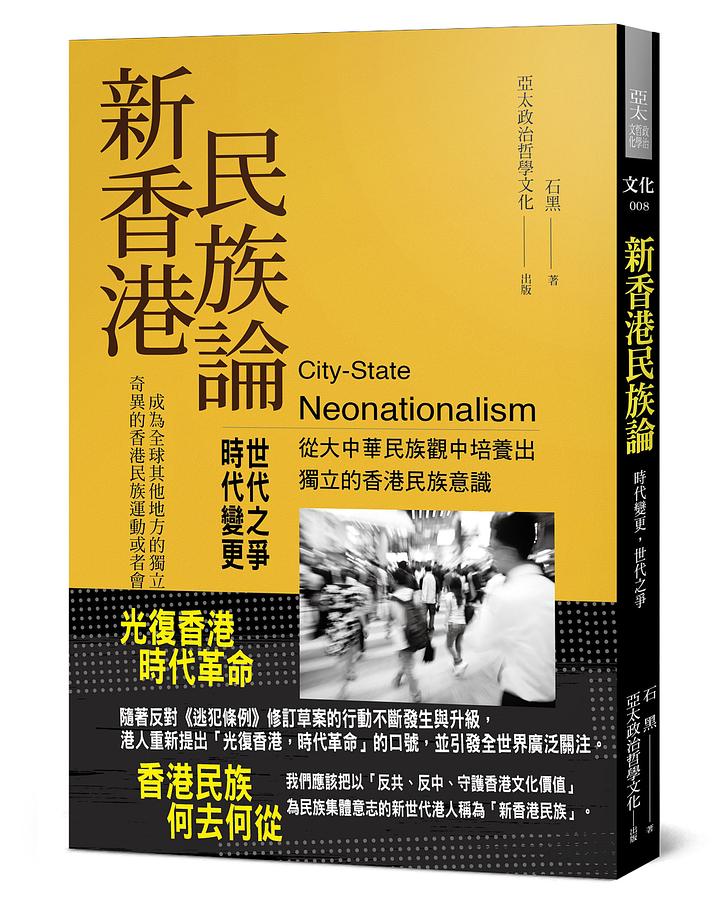

新香港民族論: 時代變更, 世代之爭

| 作者 | 石黑 |

|---|---|

| 出版社 | 貿騰發賣股份有限公司 |

| 商品描述 | 新香港民族論: 時代變更, 世代之爭:香港是個獨特的城市,其複雜的社會與文化結構堪比國家,在經濟上其獨立於中國的自由市場體系已多年蟬聯世界最自由經濟體;在文化上則發 |

| 作者 | 石黑 |

|---|---|

| 出版社 | 貿騰發賣股份有限公司 |

| 商品描述 | 新香港民族論: 時代變更, 世代之爭:香港是個獨特的城市,其複雜的社會與文化結構堪比國家,在經濟上其獨立於中國的自由市場體系已多年蟬聯世界最自由經濟體;在文化上則發 |

內容簡介 香港是個獨特的城市,其複雜的社會與文化結構堪比國家,在經濟上其獨立於中國的自由市場體系已多年蟬聯世界最自由經濟體;在文化上則發展出一套有別於中台兩地的社會道德價值,錯綜複雜的深層次社會結構往往是管治者花盡心力所要解決的問題。自從受英國管治以來,「香港人」身份所代表的概念和價值一直都是有別於「中國人」和「台灣人」,這種理性上的身分辦別正是民族形成的初期特徵,故此香港民族早已存在,只是港人一直在意識上不自覺。 要守護香港的未來,必先建立真正的香港民族。欲建立香港民族,必先擺脫意識昏沉,洗煉和確立民族精神,把守護香港的價值與文化當成不容踐踏的民族原則。為有別於把獅子山精神和血濃於水為依附中國的籍口的上一輩香港人,我們應該把以「反共、反中、守護香港文化價值」為民族集體意志的新世代港人稱為「新香港民族」。 本書之目的有三:第一,以香港民族的歷史起源及人口結構分析香港民族與近代中國之關係及影響;第二,細述香港民族由愛國主義至分離主義凡演變過程;第三,探討新香港民族如何以重構新民族文化為工具建立民族未來。 二○一四年港大《學苑》出版《香港民族論》嘗試探討香港本土主義的興起及其底蘊,六年後的今天港人正式視己為獨立於「中國人」的民族;時移勢易,港人由恐獨、反獨、微獨、演變成「撐獨」(即支持獨立),本著作僅憑「但開風氣不為師」之心嘗試引起未來更多同道人探討香港民族之前途,則香港之未來亦非堪虞。

作者介紹 石黑石黑香港的九零後自由主義者,畢業於加拿大多倫多大學哲學系。

產品目錄 序:昏沉之末,新香港民族之始 前言:一個民族的誕生 第一章:香港民族簡史 影響香港民族命運的三件歷史事件/由光禿石山變成皇冠上的珍珠/由中英談判到九七過渡期 第二章:香港民族人口結構 香港原居民和僑民/在港少數族群/戰後嬰兒潮與南來難民/回歸後新移民/大熔爐下的新香港民族 第三章:新香港民族是怎樣煉成的 「大中華思想」與現代中華民族主義綜論/從香港民族主義看中共統戰的成功與失敗/民主回歸論:民主運動時期(1985—2010)/二零零八年:香港民族的轉捩點/第一波民族主義運動:本土運動時期(2010—2016)/第二波民族主義運動:民族獨立運動時期(2016—) 第四章:構建新香港民族內涵 民族、文化與香港民族文化/醜陋的香港人/香港新文化運動:以公民構建民族/ 重構美學/香港文化內涵之一:英美價值/香港文化內涵之二:語言文化與華夏倫理/砥礪前行,莊敬自強 第五章:香港民族,何去何從 民族革命:面對極權挑戰下的回應/時代變更,世代之爭/二次前途問題:前途方案與香港民族之未來 獨立的國家,獨立的民族

| 書名 / | 新香港民族論: 時代變更, 世代之爭 |

|---|---|

| 作者 / | 石黑 |

| 簡介 / | 新香港民族論: 時代變更, 世代之爭:香港是個獨特的城市,其複雜的社會與文化結構堪比國家,在經濟上其獨立於中國的自由市場體系已多年蟬聯世界最自由經濟體;在文化上則發 |

| 出版社 / | 貿騰發賣股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869692144 |

| ISBN10 / | 9869692141 |

| EAN / | 9789869692144 |

| 誠品26碼 / | 2681927996003 |

| 頁數 / | 216 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X1.2CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 本著作僅憑「但開風氣不為師」之心嘗試引起未來更多同道人探討香港民族之前途,則香港之未來亦非堪虞。

自序 : 前言

一個民族的誕生

人是自由的個體,同時也是群體生物,故此人需要聚集成群以增加生存機率。因此人聚集而成族群,族群而成社會(Society),社會而成村落,村落而成國家(State)。自由主義者約翰•洛克等人認為自然法則(State Of Nature) 強調眾人皆享有平等的自由、地位和權利,而同時有不被他人剝奪擁有物(Property)的權利,故社會每一個自由個體都應把自身的權利和義務投放到社會,以保障各社會成員一此等社會亦即所謂公民社會 (Civil Society)。公民社會授權政府管理人民,同時政府必須以憲法和法律保障社會的自然法則,這亦是法國哲學家雅克•盧梭 (Jacques Rousseau) 所謂的「社會契約」。一國之內可以有很多不同級別的政府代表不同程度的社會,就結構功能主義(Structural Functionalism)而言,人民是政府的主體,而國家則僅代表人民和財產的綜合體(Unity Complex),籍以維持社會內外部運作正常。故此,沒有人民則沒有國家。

人類族群之間透過不斷的通婚和融合而連結成一個擁有共同祖先的大族群。這些大族群除了血統相似外還擁有相同的歷史和傳說,由此而孕育出文明和文化,並且不斷同化其他邊陲族群,以國家為單位的政府所管轄的範圍亦相應增加。儘管國家領土是多變的,文明卻往往受地域限制。第一,由於水是生存的必須品,也是土壤的養分來源,原始文明多起源於河流附近;第二,人類需在溫飽和安全的環境下才能孕育出文明與文化,故此具歷史的民族的文化發源地多為有險可守的平地。美索不達米亞地區雖然歷史悠久且資源豐富,卻因地勢無險可守而不斷進行文化更替;反之中國黃河流域文明只起源自公元前二千年前,卻因地域因素發展出往後數千年的華夏文化。

當某社會經歷了獨特的歷史而發展出自己的文化,自然而然地便會發展出種族主義 (Ethnicnationalism),避免與較低文化的部落通婚以保持種族優越性。春秋時代孔子以禮樂或衣著來分我夷,位處南部的楚國就算後來當上五霸之一也仍然被視為蠻夷;雖然唐末時期出現胡漢通婚,到了元未朱元璋還是以「驅除胡虜,恢復中華」作為政治號召。這種種族的界定並非單純以血統來劃分,也非以領土界線這些常變的因素來決定,而是明顯依賴群體之間的文化差異來判斷。中國經歷了春秋至宋明歷朝代的人文體驗,自然而然地便冠之以「漢」或「華夏」名字以跟外族作區別。這種文化排他主義可稱為「中原主義」,也是種族主義的其中一種。同樣的道理可以應用於清朝時的滿漢之分以及二戰時德國人的反猶主義。故此在人口不斷流動的情況下血統並非決定種族劃分的最重要因素。正如人類學家羅伯特•羅依(Robert Lowie)所言:「文化是種族唯一的研究議題。」換言之一個種族的存亡並非由血統或地域所決定,而是取決於其精神文化的延續性。

然而,是甚麼原因可以讓一大群毫無血緣關係的自由個體集體自願為大眾捐軀呢?是甚麼讓人們以國家為單位進行對立呢?這就源自班尼迪•安達臣(Benedict Anderson)所謂的「想象」。人必須有判斷事物價值的能力,籍以支援生存的目標;對其能力所抑仗的自信,我們稱之為「信仰」(Belief)。當宗教權威在十九世紀開始逐步瓦解後,人必須尋找心靈的替代物以解決人類信仰危機。現代哲學主義如自由主義、實用主義、馬克思主義等都無法提供人類的群體精神支援,種族主義也只是社會上層階級的自瀆式的階級主義。

為了解決信仰危機,人類社群便以其集體歷史、血統、精神文化、生活空間以及想像力來創造出非物質和非神化的共同信仰 — 民族主義,這種想像的共同體。而語言就扮演著想像的基本媒介,串連著個體與所屬群體之間的歷史和文化,幫助人們建立對族群的歸屬感,從而產生一種偉大的無私的對群體的使命感。請各位讀者想象一下以下處境:一位在美國本土出生身的中國人十歲的時候回流到重慶,在那裡生活了超過二十年,由於父母的關係他十分順利地學習了當地的文化,交了很多當地的中國朋友,說得一口流利的國語。一天日本皇軍在南京大屠殺,除了他以外他的所有中國朋友都感到憤怒。為何他會出現這種抽離感呢?

要加入某「民族」的門檻其實非常模糊。塞思頓•華生(Hugh Seton-Watson)於其 《民族與國家》中說:「我所能說的就是當一個共同體內部為數眾多的一群人認為他們自己形成了一個民族,或者表現得彷彿他們形成了一個民族的時候,一個民族就存在了。」明顯地,要讓自由個體自願地奉獻給其所在的民族,在血統等與生俱來的物質之上還需要與族群之間的集體情感、團體意志和共同目標等精神基礎,而這種精神基礎是難以受外界撼倒的。日本在二戰前後政治上經歷了軍方的皇道派、統制派和長洲派等派系之爭,軍國主義在東條英機下台後宣告破產,戰敗後的屈辱依然影響不了大和民族的向心力,在經濟復甦期轉向和平民族主義,說明政治或經濟失利並不影響國民的民族主義情緒。這也解釋了為何自回歸以來香港人逐漸從大中華民族觀中培養出獨立的香港民族意識(這也是本書的主要題目),以及猶太人在經歷多次種族滅絕式的大屠殺和政治壓逼後仍能保存其民族意志。

然而,民族主義被廣泛討論的時候往往正是國家出現戰爭或社會危機之時。民族主義有時是政權刻意製造出來的集體情感,亦即所謂的官方民族主義,又或是恩格斯口中所說的「讓社會矛盾維持在國家秩序之中」的工具。一八六零年英法聯軍之役僧格林沁率領二萬蒙古精銳於八里橋外全軍覆沒,清皇室不但立刻拋家棄國地出走,沒多久更簽下《北京條約》息戰,但清政府面對「太平天國」的十四年剿匪期間卻造成包括平民在內的數千萬人死傷。二十一世紀中國共產黨把「黨.國.民族」混為一談,動輒便反日反韓,把民粹玩弄於股掌之中,這又是民族性庸俗化的一回事了。

美蘇冷戰後國與國之間的經濟、政治、文化等皆全球化,世界主義 (Cosmopolitanism))曾一度橫行於國際間,因而衍生出所謂地球村一詞。然而民族主義發展到二十一世紀開始再度產生變化,在世界主義思潮下發展出後民族主義(Postnationalism),但到了一零年代世界各地本土意識卻重新抬頭,形成一股新民族主義(Neonationalism) ,愈來愈多國家強調邊境及經濟自主,在移民政策下民族主義逐漸與國家主義密不可分,民族精神即等於國家精神。而於某些地區而言,血統和地理等外在因素於民族而言更顯次要,如加泰獨立運動、魁北克自治運動及香港民主運動等。二零一九年六月加拿大魁北克市議會通過一項「世俗法案」(Secularist Bill),規定人民在某些場合內不可穿戴宗教性衣飾。這在加拿大這等後民族主義的模範國中實屬異事,此法案甚至被聯合國人權監察組織發信警告有可能限制人權自由。

在此情勢下民族的形成更趨精神化,單一個體只要與民族的「想象共同體」連接便能成為其中一員。換句話說,只要某一族群的成員都擁有相同的理念和情感,以及擁有想保護此族群的無私的心,一「民族」便誕生了。

內文 : 第一章

香港界址簡史

影響香港民族命運的三件歷史事件

在歷史研究的領域上有所謂「偶然性導因」( Causal Contingency) 與「必然性導因」(Causal Neccessity),或在一連串的偶然性歷史事件發生後會導致必然的結果。然而,自歐洲發現新大陸,世界各國開始緊密聯繫,歷史研究便不能只局限研究單一地域的事件。

無可否認香港自古以來與中原政權的狀況息息相關,自唐代起更一直是對海貿易的重要地點,然由於香港地處偏南,人文經濟發展比其他內陸城市遲緩,以致香港長期脫離中原政治經濟核心,直至清初康熙帝取消海禁、乾隆帝立「一口通商」禁令開放廣州予外國商人,香港才開始正式與內陸有所連繫。但是乾嘉二朝似開未開的通商政策卻間接導致鴉片戰爭爆發,香港的命運因而大轉變。

香港教科書對鴉片戰爭的描述往往是「英國為解決貿易逆差而對華發展鴉片貿易,卻因清政府大加禁止而借機發難所發動的戰爭」,大陸的就是「帝國主義和資本主義覬覦中國資源而所加之侵略」。讀歷史時要極為注意撰寫歷史的人的筆調,避免因為筆者一些毫不起眼的主觀用詞而有錯誤觀念。有了這種覺悟,以後不管讀甚麼歷史書都不怕被洗腦。大陸人讀歷史,開口閉口就是「資產階級革命」、「農民起義」、「無產階級革命」等詞,硬要把人民分等級,久而久之人民便產生一種順民的思想,便於統治者的管治。

鴉片戰爭的起因可以追溯至十五世紀至十八世紀的歐洲航海時代(Age Of Discovery)。十五世紀西班牙發明了卡拉克帆船,這是改良自北歐的單桅柯克船(Cog),採用多桅式設計,船身寬大而船尾呈弧形,適合用作遠航。同時葡萄牙發明了卡拉維爾帆船(Caravel),船身輕巧而靈活,適合淺灘和窄河航行。

帆船的劃時代式的改良促使伊比利卡半島國家的海上貿易變得蓬勃,葡萄牙與西班牙等國家不斷派船出海探索,十五世紀末年哥倫布(Cristóbal Colón)發現美洲新大陸而開創了美洲的殖民史。隨著需要的增加,歐洲造船技術一直進步,繼西班牙無敵艦隊所依仗的蓋倫帆船(Galeon)後,歐美在十八至十九世紀工業革命下創造出蒸氣船,使當時歐洲諸國的海上爭霸戰更為複雜。

自哥倫布發現新大陸以來,世界出現第一次全球化,不同物種和疾病在各大陸之間互相傳播,各國經濟和歷史也互為影響,美國學者Alfred W. Crosby把這現象稱為「哥倫布大交換」(Colombian Exchange)。在此現象下歐美諸國盡最大的力量對外殖民以期在海戰中脫穎而出,最後各國把勢力延伸到泛印度地區。

一六零零年英國皇家東印度公司(British East India Company)成立,起初並不能與荷蘭東印度抗衡,但隨著一七五四年英國在七年戰爭中擊潰西法同盟,不但英國成為歐洲海上皇者,其割下的皇家東印度公司牢牢掌握了印度最富庶省份孟加拉的軍政財大權,是繼印皇下最具權力的機構。

隨著皇家東印度公司的冒起,英國開始涉足於對華貿易。一七九二年英皇遣使來華尋求開放更多貿易據點。當時英使帶來的六百箱禮物包含鐘錶、天文儀、書籍、武器等文明先進之物,目的是讓中國對英國科學技術稱羨而開國,從而幫助對華貿易。可惜乾隆帝是封建之皇,因為使臣不願雙膝下跪而拒絕答應請求。

其時歐洲世界正經歷法國大革命的餘波,而英國亦早於一六八九年經歷光榮革命,率先於政經體系進行現代化改革,甚至印度亦於一七八四年英國國會通過的《印度法案》下進行現代化改革。天擇論(Natural Selection)下是弱肉強食的世界,弱勢民族拒絕了進步的機會,得到的自然是淘汰與消亡。中國當時固步自封,歐洲政治則度年如日,政局瞬息萬變,由英使來華至鴉片戰爭四十五年間歐洲已經歷了拿破崙時代和數次反法同盟,中國被世界列強入侵自然是不可避免的發展。

既然清政府拒絕開關,英國東印度公司為求平衡貿易逆差便以灰色地帶在中國販賣鴉片, 居然賺得個盤滿砵滿。然而,眼見道光一朝國民日漸陷溺於鴉片之中,「禁煙大使」林則徐與其他官員便上書要求皇帝禁煙。一八三八年(道光十八年)道光帝冊封林則徐為欽差大臣到廣州禁煙,強迫洋商交出鴉片,其中就有怡和洋行和旗昌洋行等後來在港發展的企業被查禁。一八三九年林則徐於虎門銷煙,埋下數月後鴉片戰爭的伏線。

林則徐銷煙後英政府其實打算讓步,甚至當時的英國駐華全權大使義律(Charles Elliot)打算把商人和所有剩餘的鴉片經香港轉到澳門出售,怎料一群英國(或者有美國)水兵在尖沙咀醉酒鬧事錯手打死村民林維喜,義律深恐再刺激中國因而對英國商船大發雷霆。林則徐要求義律交出兇手,但倫敦政府於案發早幾年前已通過一法案賦予駐華全權大使有對所有駐華商船執行海上司法權的權力,此法案正為中英戰爭埋下伏線,因為絕不會有一個主權國能忍受在自己管轄的領土內出現第二權力核心,而義律必須要顧全大英帝國的顏面,他不可能會對林則徐交出兇手,林維喜案就成為引發戰爭的火種。

一八四零年至一八四二年的鴉片戰爭以清朝南京條約割讓香港結束。於香港而言,英國當時位居世界列強之首,所奪取的殖民地之多使其獲得「日不落帝國」的稱號,能被如此先進的國家所統治,此乃香港之福。後來事實證明,假若無鴉片戰爭後的割地賠款,香港只能是現今中國的一個小鎮。而作為晚清第一個主權安全割讓給列強的城市,香港成為了往後反政府革命人士的基地,也使香港成為除台灣外唯一的淨土,也開啟了香港近代史之起端。