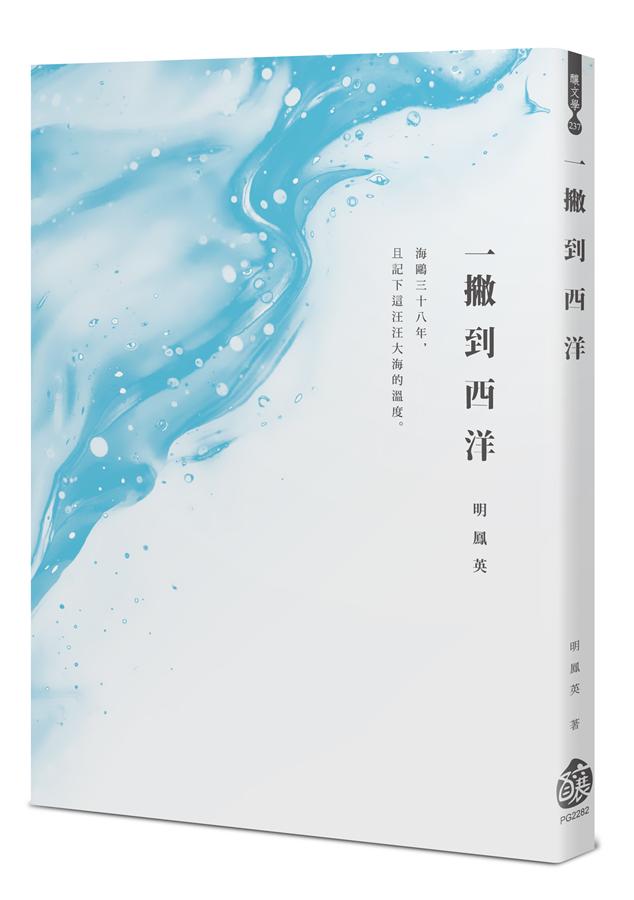

一撇到西洋

| 作者 | 明鳳英 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合發行股份有限公司 |

| 商品描述 | 一撇到西洋:一點一橫長,一撇到南洋,十字對十字,日頭對月亮。《三三集刊》作家明鳳英記下臺灣學人如海鷗來去,穿梭各地的時光足跡。------熾熱的南臺灣,人們在高溫黏膩 |

| 作者 | 明鳳英 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合發行股份有限公司 |

| 商品描述 | 一撇到西洋:一點一橫長,一撇到南洋,十字對十字,日頭對月亮。《三三集刊》作家明鳳英記下臺灣學人如海鷗來去,穿梭各地的時光足跡。------熾熱的南臺灣,人們在高溫黏膩 |

內容簡介 一點一橫長,一撇到南洋,十字對十字,日頭對月亮。 《三三集刊》作家明鳳英記下臺灣學人如海鷗來去,穿梭各地的時光足跡。 ------ 熾熱的南臺灣,人們在高溫黏膩中,甩著夾腳拖,跨在轟轟的摩托車上,與喧囂聲汽油味兒悠然共存。 寒冬的上海,人們鼻上停著冰冷,耳垂頂著寒冬,強悍地過著他們的每一個日子。 美麗的香江、沙漠裡的天使城…… 海鷗來去。那些未完的故事,被掐頭去尾,夾進了日子的折縫。也使得每一個下次和歸來,充滿了期盼。 ------ 明鳳英,早年曾參加朱天文、朱天心創刊的《三三集刊》。一九八○年赴美深造,師承文學大家李歐梵。在美國漢學界執教二十餘年, 獲加州州立大學長灘分校終身教授,現任教於美國加州理工學院。 三十八年來去太平洋的日子,在臺灣、美國、中國各城市留下足跡,也讓她的行囊裝滿了故事。 作者父親是中國江西客家人,母親為雲林臺西鄉回族後裔。前作《一點一橫長》紀錄作者六○年代在南臺灣的成長經歷,因父母族裔背景各異,此書為半世紀前臺灣省籍交融的平民社會留下剪影。 《一撇到西洋》是作者自傳性散文第二集,記述作者八○年代留學美國,和近二十年來回兩岸三地,作為學界人的所聞所見。海鷗遊蹤,心繫臺灣,為全球化時代臺灣人行腳四方,留下一筆。

作者介紹 明鳳英明鳳英 1956年出生於臺灣高雄後莊。父籍江西南康,客家族。母籍臺灣臺西人,回族後裔。1980年後留學美國,加州大學洛杉磯校區比較文學博士,加州州立大學長灘分校終身教授,現任教於加州理工學院。曾出版自傳性散文集《一點一橫長》。

產品目錄 自序 │輯一│地球上的故鄉 舊厝 阿母講電話 淡水藍花被 度小月 尋找阿拉丁 │輯二│家在洛城北 家在洛城北 桃樹與彎刀 小獸來訪 初到貴寶地 亞倫的髮廊 奧克蘭日記 莎翁客棧 │輯三│等待果陀 天使的鑰匙 我的房東法官 等待果陀的日子 高速上路天使城 時差 走在學術邊上 │輯四│飛來飛去 滬九直通車 小蕭喊話 阿姨說 梅雨天 香江過客 大樹進城

| 書名 / | 一撇到西洋 |

|---|---|

| 作者 / | 明鳳英 |

| 簡介 / | 一撇到西洋:一點一橫長,一撇到南洋,十字對十字,日頭對月亮。《三三集刊》作家明鳳英記下臺灣學人如海鷗來去,穿梭各地的時光足跡。------熾熱的南臺灣,人們在高溫黏膩 |

| 出版社 / | 聯合發行股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789864453597 |

| ISBN10 / | 9864453599 |

| EAN / | 9789864453597 |

| 誠品26碼 / | 2681822338007 |

| 頁數 / | 234 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 332.4g |

最佳賣點 : ☆《三三集刊》作家明鳳英,旅居美國,於美國漢學界執教二十餘載,寫下三十八年歲月拾憶。

☆販夫走卒、學界名家、男女老幼、各色人種,不同的表情,未完的故事,看見臺灣學人在美國、中國、臺灣各城市留下的時光足跡。

自序 : 【自序】

三十八年前的一個夏天,我離開了臺灣。為了觸摸天邊的彩虹,探測海水的溫度,也為了海鷗滑行的滋味。

那是人們談論約翰藍儂,林義雄,施明德,和新竹科學工業園區的年代。我的行囊裡帶著福克納的《八月之光》、康拉德的《黑暗之心》,《莎士比亞全集》,《英國文學史》,唐詩,《紅樓夢》,一本《三三集刊》和《夏潮》。

三十八年後,山風淩空呼嘯,颱風將到未到的一個夏日,我回到親愛的故鄉。天上日頭高掛,河面異光眩目,大雨卻轟然落下,把黃泥翻上河面。泥色水紋與白金天光纏攪在一起,一起湧向河口,奔入大海。

此時,我的行囊裡,裝滿了一篇篇的故事。有的是別人的,大部分是自己的。歲月匆忙, 往往來不及聽完行旅間的傳說異聞、家長裡短,看不夠山巒的青綠,夕陽的變化,回程已經開始召喚。海鷗來去,那些未完的故事,就被掐頭去尾,夾進了日子的折縫。也使得每一個「下次」和「歸來」,充滿了期盼。

四季擦身而過。

早春,臺灣山風呼嘯,冷雨滴答。卻偶爾也有幾個無厘頭大太陽的日子,讓人們換上短褲,出來透透氣。南臺灣有情有義的小鎮,攤販,菜市場,清晨鐵門刷拉拉早餐生煎包字鹹豆漿,人們不厭其煩地為你指路。

夏季,火苗般的南臺灣太陽吻舔每一雙黝黑膩滑的臂膀。南臺灣的夜市巷弄,人們在高溫黏膩中,甩著夾腳拖,跨在轟轟的摩托車上,與喧囂聲汽油味兒悠然共存。此時的上海正是梅雨的天氣,整座城市被封進了蒸籠,接受三伏天氣的冶煉,成就它若近似遠浮浮沉沉的人情冷暖。

秋天特別短,那是我在美洲過感恩和聖誕節,鮮少飛行的季節。

冬季,家家辦年貨,超市裡發放福字,繡球吊飾、剪紙花樣、紅黃藍綠年糖、手撥小核桃、桂花糖、雪花糕成堆的時刻,大洋彼岸就開始不留情面地召喚,讓我飛過太平洋。此時魔幻上海的人們鼻尖上停著冰冷,耳垂頂著寒冬,陽臺上黃白臘梅的冷香鑽動,人家晾衣桿間掛著尿布。上海人強悍地過著他們的每一個日子。

四季來去,唯有海上仙山的香港不動聲色。風吹雨打也好,濕熱籠罩也罷,香江的總以最輕盈也最蒼勁的姿態,讓它那紅綠二色的計程車,全年無休盤行在雲霧繚繞的山腰。美麗的香江似乎打定主意,不管汗流浹背還是冷風冷雨,都要挺直腰版,步步走出它的紳士風範。

來去太平洋,彼岸嘟嘟的火車不時轉換軌道,拐彎打斜,鈎著拉著拖著拽著一節節的人生貨色,奔赴戰場。長串的車廂吹枯拉朽,奔馳而過,裡面藏著滿場碎步非跑的小兵丁,追趕鑼鼓點子。

海鷗來去。我且記下,這汪汪大海的溫度。

二○一八、一、廿

內文 : 【天使的鑰匙】

路過瑪麗貝的屋子。

那扇橘紅的大門,換成了偏透亮的黃色。門邊的洋紫荊正開滿一樹紫花。兩棵老松因南加蟲害,已經砍掉,換成小花圃,養著鳶尾花、波斯百合、大理花、和薔薇。

這屋子,現在住著什麼人呢?

◆曾經的家

那些年,我曾以此為「家」。

每天回家,走進那扇橘紅門,喊一聲回來了。放下書包,到後院看看檸檬樹,摸摸橘子花,迷迭香,大理花,和韭菜花。那棵不大不小的橘子樹,每年會結出四五百個橘子。檸檬是四季常有的,韭菜芽成梗後冒出白色的小花,迷迭香的老莖偶爾要修剪。還有那隻早上會來探勘鼠尾草的蜂鳥,下午來喝水的藍鵲,隨時在牆頭追逐打鬧的兩隻松鼠。

那些年,我與H少年同行,像埋在地裡的兩個果核,貼耳傾聽土地鬆動的聲音,等待探出地表的時刻。

後來,我搬離瑪麗貝的家,開始單飛。離別的那一天,日頭像是被漂洗過,天空泛白,大大一塊絹布上晃著尖細松針銀光。

臨行,我把鑰匙還給瑪麗貝。她卻挑出其中一支,還給我,說,「留著大門鑰匙,這裡還是妳的家。可以隨時回來。」

忘了當時是否曾經謝她。但此後,這只鑰匙一直躺在我的行囊裡,隨我萬里天涯。

◆房東太太

瑪麗貝是我認識的人中,最恬淡無爭的一個。

看過圖書館裡給孩子唸故事,超市麵包架前選糕點,公園長凳上打毛線,跪在草地上默默整理花草的老太太?是的,那就是「瑪麗貝」。一個好學歷(貴族大學學位),好家世(祖輩跟林肯總統一起打過南北戰爭),好教養(多才多藝),好品味(讀《紐約客》和《經濟學人》),踏踏實實過好每一天的美國太太。

所謂的「踏踏實實過好每一天」,對瑪麗貝來說,是自己動手刷油漆、貼壁紙、換磁磚,鋸木材、蓋陽臺、修水管、設計庭園,種花養草,保打光古董傢俱,寫兒童詩,閱讀,彈鋼琴,畫畫,做馬賽克,插花,打毛線,勾床罩,做蛋糕,給兒童做玩具,給盲人朗讀,幫我們這寫窮學生校對英文……等等等等。

瑪麗貝是萬能的。寡居的她把庭園和空房間整理出來,租給留學生。和窮學生共用一個廚房,一張餐桌,一個冰箱,一起躺在沙發上看電視。週末下午,學生們窩在地毯一角,瑪麗貝就躺在沙發上,枕著一本《紐約客》、《時代雜誌》,或當天的報紙,一起打盹。

說「出租」,不如說彼此有個照應。瑪麗貝的房租低到不能再低了,勉強與水電維修費用打平,還要倒貼一些。二、三十年來,房租統共漲過四十塊錢。還是學生們過意不去,自動給加的。

◆約法三章

住在瑪麗貝家,只有三條簡單的規矩:一,不准抽煙;二,廚房用完,恢復原樣;三,搬走時,負責介紹一個好同學進來。至於房間太亂,關上房門就行。房租遲了,從來不成問題。東西打壞了,「房東太太」會悄悄補上。

於是,我們這幫窮學生一住進來,就一直住到畢業,雷打不動,無一例外。大家在她屋裡吃飯吵架,熬夜趕工,悲歡離合,過著窘促歡樂的留學日子。同學中有人結婚懷孕了,乾脆在瑪麗貝家生起小孩,當起父母。瑪麗貝搬出自己孩子幼時的玩具,免費幫帶娃娃,好讓小倆口早日完成學業。同學的父母飄洋過海來探望孩子,就在瑪麗貝家免費打尖,一住數月。瑪麗貝又自願當起導遊,開車帶留學生的父母四處蹓躂,兜風看美國。

除此,瑪麗貝自願為「房客」們校對博士論文,糾正文法,檢查錯字,在留白處打問號提問。同學們畢業找工作,參加面試,她就用教幼兒園的方法,糾正發音,領著念三次。

我們實在不好意思了,就耍賴撒嬌,「瑪麗貝,我們每篇論文都是嘔心瀝血,腦力激盪出來的學術成果,妳學到我們的第一手絕活,可要付學費才行。」

瑪麗貝就假裝掏錢,附和道,「有道理。」

熬夜的日子,冰箱上常留有字條,一個箭頭小手指向冰箱把手,署名:「你們的美國媽媽」。

深夜不眠的研究生們,七手八腳刀叉奶油,邊吃糕點,邊說「美國媽媽」這個稱呼也太肉麻啦。一覺醒來,又瑪麗貝長,瑪麗貝短,要求下回換蛋糕口味。

◆咬住舌頭的哲學

這樣的瑪麗貝,跟我們這樣一群大驚小怪,一驚一咋,破英文爆表的外國學生為伍,實在也難為了她。

但瑪麗貝胸有成竹,自有盤算。她對年輕人的莽撞任性,不批判,不袒護,不八卦,不問不說,不給建議,一概「裝聾作啞」。年輕人之間的是非對錯,喜好偏頗,誰比誰如何如何,她都不置一詞。至於年輕男女之間的分分合合,眼淚鼻涕,瑪麗貝更是爐火純青,金口不開,從沒失守過一次。

「我覺得」,「我看」,「還好嗎?」,「要不要幫忙?」這樣的相勸、同情,或建議,從來沒在瑪麗貝嘴裡聽到過。她從不會「浪費」這樣的虛辭,日復一日,持續展現她「裝聾作啞」的長者境界。

如此置身事外,視而不見,簡直不合情理到叫人生氣的地步。我真心希望瑪麗貝的「沸點」能低一些,發個脾氣,表個態,或者訓斥告誡我們幾句,都是好的。但瑪麗貝吃了秤砣,立定主意對一切能產生「戲劇效果」的人事,一概「無感」。她不肯因為「滿足」我們,而降低自己的「高度」。

期待落空,我們只好自己看著辦。慢慢也學著她的輕聲細語,自愛自重,在茶飯日常之間有了分寸。

問瑪麗貝,如何修煉得此等「蓋世武功」?

她淡淡一句,「很簡單。咬住舌頭。」

◆多年成閨密

多年大風吹佛,四處遷徙之後,我隨著歲月漸漸長成一棵樹。能在枝頭高處與人相望應和,也能為過路的人遮蔭擋雨。因緣際會,因工作的緣故,我又回到瑪麗貝的城市。

此時,同學朋友都已散在天涯。唯有瑪麗貝那扇橘紅色的大門,還跟以前一樣。屋裡,依舊住著一群咋咋呼呼,眼睛發亮的年輕人。

此時的瑪麗貝,在我眼裡,已不再是那個「缺乏戲劇張力」,每天「咬著舌頭」的老太太了。在她不動聲色的眉眼間,我讀懂了她對世界的品評、幽默、和無語。當年那個「無沸點」的房東太太,對我,有了另一種高度。

我們成了如姐如母的好朋友,一起逛花園,看畫展,畫畫兒,插花,做陶瓷,吃飯買東西,成為無話不談的忘年「閨密」。平日,瑪麗貝與兒女聚會,總會邀我參加。我回臺灣,也請她同行。她光著腳丫,在南臺灣娘家的客廳走來走去,隨阿母到菜市場買菜,隨父親到小學操場練甩手功,坐在鄉間的大榕樹下跟老人們喝茶,到公園看小孩溜滑梯。

在我的父母面前,瑪麗貝完美演繹她的獨門絕活「咬舌功」,保守我的各種「祕密」,滴水不漏地維護我在父母心中的「形象」,包括我的果殼時代,我的越界奔跑,我無厘頭的翻打滾踢,和此刻不為人知的奇思異想。

我也投桃報李,在她的兒女面前,重複操練「咬舌功」,護守她無人窺見的「底線」。

◆鑰匙

但我心底那個還沒有長全的小女孩,時不時鬧著要出來耍賴撒嬌。

一次,聊得開心,我心裡的小女孩鑽出來,跟瑪麗貝說,「妳的大門鑰匙還在我這裡。不如我搬回來,跟妳一起住吧。」

瑪麗貝立時笑開,說,「那我求之不得。但妳真願意跟我這樣的老太太為伍嗎?」

但隔天,瑪麗貝就反悔改主意了,「我想過了,妳已經長大成人。一個獨立的女人不能老想著在別人樹下遮蔭。妳想搬回來住,對我當然好,但對妳不好。」

說到做到,瑪麗貝當場收回了我那把鑰匙。

◆唯一的瑪麗貝

相識三十多年,瑪麗貝對我倆的友情,下過一個定義:「做父母很難。但妳跟我之間,也許可算是『理想的母女』吧。就年齡來說,我可做我的女兒,但妳不是。我也可以做你的母親,但是我寧願妳不是我的女兒。妳常來看我,告訴我妳在外面的見聞,我很高興。妳走了,我也並不擔心記掛,知道妳能解決自己的問題。這樣,我們既是好朋友,又多了一份彼此不牽掛的母女之情。豈不理想?」

瑪麗說這話時,已經開始失憶。

此後,她一天天走遠,孤獨地一路走向我不認得的國度和高度。她慢慢地遺忘了這個世界,也終於忘記了我。

這世上,我只認識一個瑪麗貝。

那個目睹我莽撞執意,看見我流離孤意,明白我浪跡尋覓的瑪麗貝。在我迸出果殼,迎向未知時,她給我她家門的鑰匙,為我壯膽,伴我行走天涯。在我怯懦不肯往前行走時,又收回那把鑰匙,督促我勇敢往前,走自己的人生路。

世上的「理想母女」一定很多,但我只認識一個瑪麗貝。

二○一七、八、三