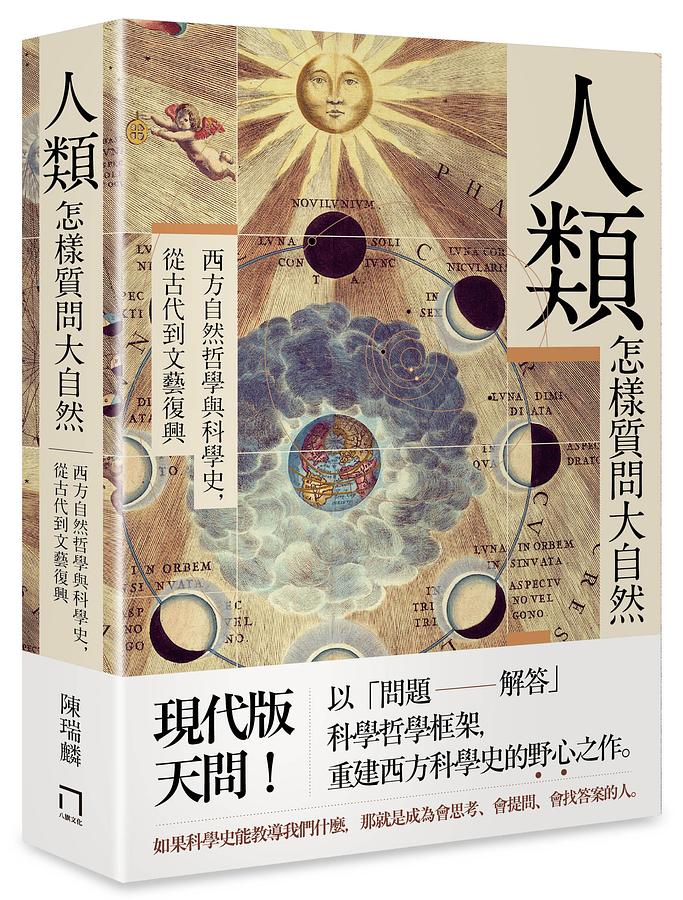

How does the Human Ask the Nature? A History of Western Natural Philosophy and Science, from Ancient to Renaissance

| 作者 | 陳瑞麟 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 人類怎樣質問大自然: 西方自然哲學與科學史, 從古代到文藝復興:本書是一本科學通史,討論的時間貫穿兩千年,爬梳從古代到文藝復興為止,人類對於宇宙天地和周遭事物的認識 |

| 作者 | 陳瑞麟 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 人類怎樣質問大自然: 西方自然哲學與科學史, 從古代到文藝復興:本書是一本科學通史,討論的時間貫穿兩千年,爬梳從古代到文藝復興為止,人類對於宇宙天地和周遭事物的認識 |

內容簡介 本書是一本科學通史,討論的時間貫穿兩千年,爬梳從古代到文藝復興為止,人類對於宇宙天地和周遭事物的認識,以及認知觀如何演變的過程,呈現出每個時代人們因應各自不同的觀念、知識和技術背景與限制,如何提問和回答瞭解自然科學的問題,並走到現在的科學。 作者將主題聚焦在西方自然哲學家對天(heaven)、地(earth)與物質(matter)的各種理論與觀念的發展上,換言之,即以宇宙論(含天文學)、動力學和物質理論(含化學)等內容。 有感於台灣科學史研究幾乎全盤以中國科學史為主,以西方科學史為研究主體的專業科學史家極少,也多偏重於生物與醫療史。而以華文出版的近代科學思想與觀念的歷史研究,包括翻譯作品,都少到堪稱可憐。在此背景下,作者對於台灣在西方科學史的華文研究上近乎一片空白而感到驚懼,致力於填補這個空白,並且想問所有讀者:我們真的以為自己對西方科學史很熟悉嗎?我們對於「科學」真的夠理解嗎?我們對於西方「科學史」這門研究領域的文獻、發展和演變都一定程度的掌握嗎?甚至,我們對於西方文化與它之所以呈現今日面貌的瞭解夠充分了嗎? 另一方面,西方科學史的研究趨勢自1980年代以後就朝向重建一個史觀而前進,這也驅使作者迎向挑戰,試圖建立理論模型、模塑科學在歷史上的發展與演變、建構史觀。在這本書中,作者將人類知識發展演變史視為「問題與回答的歷史」,提供讀者一扇理解西方科學的「歷史本質」的窗口:科學的歷史哲學特殊之處在於處理知識的演變。 作者將人類知識發展演變史視為「問題與回答的歷史」,在此「問與答」的認知結構中,一組相關問題產生於特定時代背景,蘊涵可能形成的合理答案,但也受到該特定背景的約束,答案因此受限。但是一旦答案被提出來,就會產生更多衍伸問題,帶來更多答案,塑造一個新的時代背景,產生一組新的概念、知識與實作方式,如此構成一個問與答不斷循環的認知結構。循環性構成一種模式,因此「背景-問題框架-答案-新背景…」就成一個科學知識變遷的模式──可稱為「問題發展框架」。 科學史是否可以用「問題―解答」的科哲框架來書寫定位?作者用一本書的寫作回答了這個問題,這本書堪稱作者的野心之作。 本書行文流暢,理路清晰,取得可讀性和學術性的平衡,亦補足了台灣在西方科學史的缺如,介紹讀者應該要認識的西方科學史上重要觀念、理論與思想,也提供了完整的思想背景。本書內容可謂在華文世界極為少見,形式、風格、與理論架構更是只此一家,值得一讀。

各界推薦 專文推薦 陳恆安(成大歷史系副教授) 郭文華(陽明大學STS 所教授、EASTS 國際期刊主編) 楊倍昌(成大微免所教授,台灣STS學會前任理事長) 聯合推薦 李尚仁(中研院史語所研究員) 祝平一(史研院史語所研究員) 張隆志(中研院台史所副所長) 高涌泉(台大物理系教授) 楊植勝(台大哲學系副教授) 黃俊儒(中正大學通識中心教授) 李元希(中正大學地球與環境科學系系主任) 朱家安(哲學雞蛋糕腦闆)

作者介紹 陳瑞麟中正大學哲學系講座教授。歷任中正大學哲學系系主任(2015-2018)、國內外多個科哲、哲學、科技與社會(STS)等學術組織的理事會理事長、常務理事、主席等。主要專長是科學哲學、自然哲學與科學史、科技與社會研究。在國外內學術期刊、論文集出版超過七十篇中英文論文,著有七本論著如《認知與評價:科學理論與實驗的動力學》(台大出版中心),近來重要學術成果為與國際學者合編英文論文集 Individuation, Process, and Scientific Practices (OUP, 2018)。目前研究興趣在於科學形上學和台灣哲學與思想問題。

產品目錄 推薦序 一本開啟新路徑的科學史著作 楊倍昌 推薦序 問天2 陳恒安 推薦序 有語問蒼天:順著《人類怎樣質問大自然?》看科學史 郭文華 自序 致謝 第一問 對史前人類,大自然是什麼?人類文明的起源 原始生活:石器與史前人類的日常生活∕狩獵與農耕∕史前信念系統的儲藏與傳播∕古蘇美人與古埃及人的文明∕工具、技術、藝術、自然知識與科學 第二問 自然哲學與科學是什麼?本書的取向 自然哲學:一個字源與知識分類的考察∕科學是什麼?定義的嘗試∕本書各章內容 第三問 如何寫自然哲學與科學史?科學編史方法學的問題 如何寫科學史?內在史和外在史的二分法與其不滿∕科學編史的多元實作∕知識變遷的理論化歷史:問題發展框架作為編史學的理論架構 第四問 天體規律是怎麼產生的?科學的萌芽 秩序:數、形狀與規律∕太陽運動規律的建立∕星體位置的指認∕行星的位置與太陽周年運動的軌道∕占星學與黃道十二星座∕抽象坐標系統的建立和宇宙的結構∕科學的心理與文化的起源 第五問 世界根源和宇宙結構長什麼樣?希臘早期的自然哲學和宇宙論 米勒都的自然哲學家∕存有與變動的問題∕數的存有論和宇宙的模型∕柏拉圖的自然哲學 第六問 萬物都有其目的?亞里斯多德的自然哲學體系 萬物由什麼組成?萬物的形式與質料∕某物是什麼?物的本性(質)與實體∕某物有什麼?物的範疇與存有∕存有與變動∕一般變動理論∕宇宙與自然現象 第七問 如何用幾何說明天象?希臘數學天文學和宇宙論的發展 幾何學∕天文學的研究工具∕幾何天文學和宇宙論∕托勒密的天文學和宇宙論 第八問 如何調和理性與信仰?中世紀的科學 中世紀的「科學」觀∕中世紀的學術與科學概覽∕自然哲學:亞里斯多德主義的興起∕中世紀運動理論的發展與演變 第九問 徵象能揭露自然嗎?文藝復興的徵象主義與化合哲學 文藝復興科學的形象爭議∕煉金術∕徵象主義∕帕拉塞瑟斯的徵象主義與化合哲學∕從中世紀到文藝復興的科學思想發展 第十問 宇宙的中心在哪裡?文藝復興的新宇宙論和新天文學 尼可拉的思辨宇宙論:不受限定的宇宙∕為什麼哥白尼會提出日心說?歷史背景∕哥白尼的太陽中心說∕布魯諾的無限宇宙 跋 未盡的旅程 注釋 參考文獻 圖片來源說明

| 書名 / | 人類怎樣質問大自然: 西方自然哲學與科學史, 從古代到文藝復興 |

|---|---|

| 作者 / | 陳瑞麟 |

| 簡介 / | 人類怎樣質問大自然: 西方自然哲學與科學史, 從古代到文藝復興:本書是一本科學通史,討論的時間貫穿兩千年,爬梳從古代到文藝復興為止,人類對於宇宙天地和周遭事物的認識 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789578654983 |

| ISBN10 / | 9578654987 |

| EAN / | 9789578654983 |

| 誠品26碼 / | 2681857597004 |

| 頁數 / | 416 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 科學既是歷史產物,又有固定形貌。

以「發展」和「結構」兩個面向貫穿,

回答「科學」之為何物,以及如何走到如今的面貌。

推薦序 : 推薦文一

一本開啟新路徑的科學史著作

楊倍昌(國立成功大學醫學院微生物暨免疫學研究所教授)

《人類怎樣質問大自然?西方自然哲學與科學史,從古代到文藝復興》這本書的氣魄很大。大,不在於書厚,而是企圖。

1970年間,不管是不是故意裝文青,台灣醫、農、理、工科的大學生手上常常拿著外文教科書。那時也有人不滿意,嚷嚷著要寫自己的書。多年過去了,當我自己站上了大學講堂,才知道寫教科書這事不容易。最尷尬的是,惋惜自己說不了自家的科學故事之餘,找不到解決策略,只是跟鸚鵡一樣學人語彙。其中有三個讓人卻步的難題:第一,提出自己的判斷標準。第二,問自己切身的問題。第三,組織合宜的資料。前者是信心的問題;後者是見識與廣度的問題。

陳瑞麟教授這本書展示一種有趣的書寫方式,直接挑戰這些困難。

書中的第二問,自然哲學與科學是什麼?在歸納既有的科學史著作之後,提出五個對「科學性」的判準;第三問,如何寫自然哲學與科學史?討論編寫自然哲學與科學史的方法,說明依賴框架。基本上,這些內容是陳瑞麟教授建立自己的判斷標準的企圖。以十則問題為書寫結構,由簡單的直觀問題逐步發展出帶有哲學思辨的複雜問題,是他自己對於知識歷程的叩問。至於組織資料的功力,則呈現在他對習以為常的移植知識的犀利批判。例如他對科學知識社會學 (sociology of scientific knowledge,SSK) 的評論:『SSK式的科學史可以跨越內在史和外在史的分界是一種錯覺──SSK式的科學史仍然應被歸為外在史,是一種「知識的外在社會史」,而不是「知識的(內在)演變史」』;以徵象主義與化合哲學重建帕拉塞瑟斯學派(Paracelsus)說明人體器官運作的哲學基礎等,見解獨到,讓人耳目一新。

這本書應該歸類在科學史,但是它的寫法跟常見的史學著作不同。雖然他自述的理想是「建立一個歷史變動的理論框架來編寫科學歷史」來自於拉卡托斯 (Imre Lakatos),書的內容並沒有拉卡托斯的影子。以十則提問來代替章節的安排,因疑問而找尋答案,帶有十足自然科學研究的旨趣。至於回應每一問的史料時間交錯,與史學家依事件發生的時間序而爬梳資料、形成詮釋的研究取向不同。一如在書中第三問,討論科學變遷的理論與理論化歷史時的聲明:「科史哲的理論歷史可以是多元的,一種理論化歷史與其他理論化歷史、還有專業歷史學的經驗歷史(empirical history)可以是互補的。……如果專業的歷史學家不想涉入理論太深,看待專業科學史與科學哲學關係最好的方式就是分工合作」,多元分工是擴張與深化學問內容很重要的動力。我相信,多一些人各依專業的合作,將可以寫出更多細緻、具啟發性的科學史。

2020年,這本開啟新路徑的科學史出版,錯過不讀,那就可惜了。

推薦文二

天問2

陳恒安 (國立成功大學歷史系副教授)

閱讀瑞麟的新書帶給我極大的樂趣與挑戰。瑞麟的大哉問「人類怎樣質問大自然」,讓人不禁想起古老東方屈原的《天問》。屈原問天,不只是靈光詩意,而是連串探索後的階段性成果。全書的十問十答與實問實答,又讓我想起近代西方達爾文的《物種原始》,以「長長的故事」來辯護自己的立場。

《人類怎樣質問大自然》是瑞麟多年教學的累積。此類作品在國外大學實屬常見,但在台灣願意撩落去的學者卻不多。對我這個科學史研究者來說,這本書帶來的挑戰不只是意願的落實,更因為它是華文世界中少有的科學通史類書籍。畢竟以一己之力「通」史,動輒得咎,談何容易。不過,瑞麟大膽卻明白示範了「通」的可能路徑,即:以問題發展框架來談科學知識的歷史發展歷程。

此書雖具作者風格,但無論取材與方法,都頗有承繼傳統的感覺。當瑞麟選擇物質科學作為討論對象時,我便聯想起史蒂芬‧杜爾明(Stephen Toulmin)與朱恩‧古菲爾德(June Goodfield)於1960年代初版的科學史書The Fabric of the Havens. The Development of Astronomy and Dynamics (1961), The Architecture of Matter (1962) 以及The Discovery of Time (1965)。當他主張以問題框架發展撰寫科學歷史時,又讓我回想起恩斯特‧邁爾(Ernst Mayr)在The Growth of Biological Thought (1982)中,排除百科全書、編年、人物、文化、社會視角,為問題史立場辯護的章節。

書寫歷史者喜歡談論問題與事件的脈絡 (context)。脈絡與框架、背景、環境、系統,甚至信念之網等說法有些類似。但即便是歷史學者常用的脈絡,也要留意更細緻的意義區分。至少,我們面對歷史時就有三種脈絡。首先,是「被經歷過的過去」的脈絡。譬如親歷者或見證者所體驗到的環境。其次,則是書寫者回憶過去時所處的現時脈絡。歷史學強調神入(empathy),就是要提醒書寫者應該要抽離後者嘗試進入前者。最後,當書寫者回想與敘說過去時,將特定內容設置在特定場景中呈現。那個被設置出來的場景,更是一種呈現特殊氣氛與立場的脈絡。

正是有如此細緻的脈絡差異,科學哲學與科學歷史之間的關係,就不可能只是科學哲學家運用科學史材料,而需要相互對話與補充。其實,我私心期待科學哲學與科學史的這類互動,可以帶給歷史哲學與歷史一些刺激與啟發。歷史哲學與歷史理論的探討在台灣並不受青睞,部分歷史人甚至譏其為「空軍」,不好腳踏實地。其實,歷史書寫中充滿各種隱藏的知識預設與倫理立場,不能不嚴肅面對。

瑞麟很清楚知道自己要做什麼,他用一本書展示了如何以扎實的領域知識跨界提問並建構冗長論證。讀者是否買單我不知道,但是瑞麟一向歡迎有理據的論辯。不信?各位大可試試讀者回應。或許,透過回應,瑞麟的下一本書還能提早與讀者見面呢!

推薦文三

有語問蒼天:順著《人類怎樣質問大自然?》看科學史

郭文華 (陽明大學STS 所教授)

遂古之初,誰傳道之?上下未形,何由考之?

冥昭瞢闇,誰能極之?馮翼惟像,何以識之?

明明闇闇,惟時何爲?陰陽三合,何本何化?

――屈原,《天問》

這是約與哲學家亞里斯多德(Aristoteles,384~322BC)同時期的文人屈原,他所發抒對天的疑惑。對中文世界的讀者不用特別介紹屈原,我也不打算列出《天問》問出的一百七十餘個對天地人事的質疑與想法。從這個引文開始,我想邀請大家思考「問天」這個看似不經意但絕非偶然的動作:它不是西方人的專利,而是關注周遭人時地物,試圖理解探究,以至於思索如何互動的共同起點。

這是《人類怎樣質問大自然?西方自然哲學與科學史,從古代到文藝復興》(以下稱《人類怎樣質問大自然?》)的起心動念,而這個跨越一千五百年的大論述,是由受過科技與哲學訓練、任教於國立中正大學的陳瑞麟教授所撰寫。瑞麟與我相交近二十年,是學術的諍友與益友。我們同為五年級生,經歷台灣的民主轉型,對本土學術與國際化理念相投。我們也都算「轉行」,共同見證科技與社會研究(science, technology and society studies,STS)這個新興領域在台灣的興起與成長。在學會,他擔任主編的《科技醫療與社會》與我承乏服務的《東亞科技與社會》國際期刊(East Asian Science, Technology and Society: an International Journal)都有共事經驗。因此,當瑞麟寄來《人類怎樣質問大自然?》書稿時我馬上展閱,勾起不少回憶。

這樣說,「問天」說來容易,但問天的歷史不好寫,也不好教。即使如科學哲學專家,著作等身的瑞麟,也承認本書是他寫得最久的專書,「從1999年進入東吳大學哲系教書的第一年起,直到今年完成,總共花了二十年」(序)。這段時間與我留學與服務的時間重疊,讓我回憶起與科學史的一段因緣。我的專長並非歷史,但因所在的麻省理工學院重視科學史,將之放入大學部核心教育,我也因此擔任「現代科學的興起」課程的帶課助教,準備過《人類怎樣質問大自然?》的部分書目。回台後,我也後將這門課轉換成生醫專業的版本,開在國立陽明大學「科際整合」領域的通識課程裡,前後教了十來年,經驗可說不少。

雖然作為學術領域科學史在台灣有滿長的歷史,但以我的經驗來說,《人類怎樣質問大自然?》面對兩個定位上的挑戰。第一也是最常見的是將這類論述當作「外國史」或者是「西洋史」?如我在文首所言,問天不是西方的專利,但天如何問下去,從自然哲學轉變成目前所認知的科學,反映出以歐洲為中心,逐漸累積與壯大的知識傳統,對非西方讀者來說比較難以親近。當然,在科學史與科學哲學專業化的過程中我躬逢其盛,受教於林正弘老師與徐光台老師,回國後也有賴於科學史學者引進的通俗著作,如陳恒安教授翻譯的恩斯特.費雪(Ernst Fisher)的《從亞里斯多德以後:古希臘到19世紀的科學簡史》與《在費曼之前:20世紀的科學簡史》等做為教學之用。但整體來說,說明科學是普遍性的求知活動並非易事,要同學熟悉繞口的人名、地名,同理不再使用的科學解釋更加困難。

對此,瑞麟採取掌握思想演變的「內在史」手法,透過後設的哲學分析,串接自古以來此起彼落對宇宙的解釋。這樣的處理某種程度上可解釋成是用世界史或文明史的角度,消解自然知識體系的西方特殊性,但也產生出另一種「非歷史」的質疑。對此,瑞麟確實在意。在《人類怎樣質問大自然?》中他以頗長篇幅(第三問)回應,強調他不滿意「內外史」的二分框架,並論及STS研究裡的幾個主流想法,特別是科學知識的社會學(sociology of scientific knowledge)與科學事實的社會建構(social construction of scientific facts)等,釐清他的書寫立場。

在此我不深入這些討論,而想指出對《人類怎樣質問大自然?》的使用對象,即對科學與科學哲學有興趣的讀者,本書有什麼歷史啟發。我認為相較於一般的哲學或者是科學史著作,本書的最大特色是知識的融會貫通,也就是作者所謂的「通史」。在我教授科學史,面對科學專業的學生時,我發現他們往往不認為科學知識有「發展」(他們更關心目前操作的科學),或認為科學即使有發展,也只往「正確」的方向發展(也就是所謂的「輝格式」的進步歷史,Whig history of science)。對於這樣的讀者,光批判科學沒有根據並無說服力,他們也不覺得這有什麼了不起。但如能點出概念的線索、讓同學以科學家立場去同理科學發現與解釋的邏輯,不但把科學拉出時間縱深,也培養他們探索未知的能力。我服務的國立陽明大學過去便有這樣的課程,比方說陳慶鏗教授的「台灣藥理學史」與陳文盛教授的「生命科學史」。我相信對預備投身科學事業,或已身在其中的讀者而言,《人類怎樣質問大自然?》可以帶領他們回到過去,給他們歷史的臨場感。

此外,瑞麟的「通史」蘊含對知識流變的理解方式。科學需要通盤理解,但不是漫無目的地收集素材,而是理出有意義的論述。因此,雖然《人類怎樣質問大自然?》介紹「讀者該要認識、知道的西方科學史上重觀念理論與思想,盡可能提供完整的背景,也努力在可讀性與學術之間取得平衡」,但這本書不同於知識社會取向的科學史,而瑞麟「也很難理解那種偏重並強調社會原因的科學史對我們理解學知識的發展演變有什麼助益」(跋)。有些讀者或許會認為這個主張過於「科學」,但如果我們回想早期科學家撰寫的科學史,比方說哈佛大學校長,知名化學家康南特(James Conant)在1950年代策畫的《哈佛實驗史例》(Harvard Case Histories In Experimental Science),會發現《人類怎樣質問大自然?》企圖在個別發現之上提供兼顧科學問題、科學理論、科學操作與驗證,科學演變的解釋模型。這是瑞麟「只此一家別無分號」的創見,也是他認為探究科學的「歷史本質」的論述基礎。

這個基礎在《人類怎樣質問大自然?》的第三問或者在瑞麟的專著《科學理論版本的結構與發展》(台大出版中心,2004)中有更多討論,於此不贅述。我的粗淺理解是:科學發展可以用類似孔恩(Thomas S. Kuhn)所提出的「典範」(paradigm)與其轉移來理解與說明。但所謂轉移,不是一個典範換過一個這樣單純;不同典範之間也不是零和遊戲的競爭,而是在歷史中浮現的各種解釋版本如何接觸、混生,開展出科學知識的滔滔長流。這樣說,《人類怎樣質問大自然?》的科學史並非對過去鉅細靡遺的介紹或是對科學細節的字斟句酌,而是透過對科學發現的同情理解與投射、統整出來由科學演變模式(patterns)所成就的「理論化歷史」(theorized history)。

這樣的立場並非孤例。科學史泰斗,也是孔恩的高徒與《科學革命的結構》(The Structure of Scientific Revolutions)翻譯者的中山茂教授,生平便提倡「順著典範看科學史」(パラダイムでたどる科学の歴史)。作為日本科學史的奠基者之一的他與瑞麟相同,撰寫許多科學史通俗作品,特別是與本書課題相當的《天的科學史》(天の科学史,講談社 2011 [1984])。因為篇幅限制,我不擬全面比較中山茂教授與瑞麟對典範的用法,在此僅列出兩點:第一、中山教授大致遵循孔恩,注重學科典範的發展與遞嬗。雖然使用上比較寬泛(比方說生命科學),但解釋範圍較廣。第二、中山教授出身東亞,師事孔恩的同時也與李約瑟與藪內清等學者親近,影響他對知識演變的想法。早年在《作為歷史的學問》(歴史としての学問,中央公論1974)一書中,中山教授已用典範概念分析東西方知識傳統,晚年改版的《典範與科學革命的歷史》(パラダイムと科学革命の歴史,講談社,2013)更加入學科專業化的反省與市民科學,將典範推向具有社會意義的體制批判。這裡無意評斷中山教授或瑞麟何者闡述的典範更為「正宗」,而是呈現理論化歷史在操作上的多元可能。確實,在貼近科學,但不盲從科學的立場上,STS研究與科學史與科學哲學是盟友,也是戰友。瑞麟有機會翻閱《中山茂著作集》(預定15卷,編集工房 球 2014年起?),知道中山教授針貶時政與批判高等教育的力道,必然有知音之感。

回到科學史。《人類怎樣質問大自然?》用教科書體例撰寫,而科學史課堂如果有所謂「斷代」,多半停在科學革命或在此之前,本書也不例外。有別於日心說與地心說的討論,《人類怎樣質問大自然?》以宇宙觀的變革作結,頗有向科學史先驅夸黑(Alexandre Koyré)的名著《從封閉世界到無限宇宙》(From the Closed World to the Infinite Universe,陳瑞麟譯,商周,2018第二版)致敬之意。科學革命是大課題,市面上不乏內容深刻的著作,如史蒂文.謝平(Steven Shapin)的《科學革命:一段不存在的歷史》(The Scientific Revolution,許宏彬、林巧玲譯,左岸 2010)。要將這個關鍵轉折放入,便要交代「是否有科學革命」或者「什麼是科學革命」的大哉問。對此,《人類怎樣質問大自然?》援用夸黑的分析,點到為止,並預告會在其姊妹作《大科學革命:近代西方世界觀的形成》處理,巧妙地為這些討論賣個關子。

「之後呢?」行筆至此不禁莞爾,回想教到這裡時學生常問的問題。人類之所以為人,是好奇與究理,是論辯與融通。畢竟,我們活在同一個天空下,與書裡描述的自然哲學家,甚至與屈原看到的相同。《人類怎樣質問大自然?》是一本有哲學密度,說理連貫、立論清晰的好書。雖然不知道它會不會成為中文世界的「順著典範看科學史」,但就讓我們一同期待,繼續看下去。

內文 : 第一問 對史前人類,大自然是什麼?人類文明的起源

兩群猿人對峙,互相咆哮、威嚇對方,僵持不下,有些倏忽衝上前去,又倏忽往後撤逃,偶而一個猿人抓起一根獸骨,往對手的腦袋敲下去,對方倒下去,其餘猿人驚嚇得四散奔逃。拿起獸骨的猿人高高舉起獸骨,張嘴吼出勝利的愉悅!畫面轉向一艘在黝暗太空中航行的太空船──這是科幻經典名片《2001太空漫遊》的經典畫面──有許多深刻卻簡明的象徵意義。

讓我們想像另一幅畫面:一棵樹如何長成它現在繁茂的樣子?首先,它必須先是一顆種子,抽芽,張開嫩葉,從小枝梗慢慢變粗壯,竄出許多分枝,長出繁茂的枝葉。除此之外,沒有其它了嗎?種子不是需要被種在土壤裡?土壤的養份、環境的水源、氣候不也都影響了種子的生長過程?進一步,某些種子只能被種在高海拔地區,某些種子則必須種在水量充沛的雨林區。換言之,不同環境的土壤會干涉到這個種子的成長與否。

現代科學就像一棵大樹,它的種子是希臘科學。但是什麼樣的土壤、環境讓希臘科學發展成現代的科學大樹?答案是做為土壤的希臘文明本身,以及希臘文明所處的環境──小亞細亞區域的文明,美索不達米亞和古埃及。然而,不管這些文明有多特殊,它們畢竟都曾走過遠古人類的階段;就好像環境不管多特殊,畢竟都是地球上的環境一樣。所以,對孕育科學的環境之考察,最遠總是可以回溯到遠古人類的生活──亦即遠古人類的生活方式。

原古人類的生活和科學有什麼相關?考古證據顯示史前人類已經運用他們的智能來認知自然,以便存活在大自然的環境中,他們甚至已經形成了某些「自然信念系統」(systems of beliefs about nature)。這兒使用「信念系統」這個詞表示他們對自然的信念已經構成一個具內在相關、融貫、甚至具某種合理程度的系統。這些信念系統可以被稱作「自然知識」嗎?

本章處理下列三個歷史問題:一、史前人類如何建立自然信念系統?什麼樣的生存資源使他們建立起自己的自然信念系統?二、前科學時代,人類有什麼樣的自然信念系統?三、史前人類對自然的信念系統顯然不同於今日的科學知識,該如何定位(localize)史前人類的自然信念系統呢?這三個問題的答案可以幫助我們理解孕育出科學認知與實作的土壤。

…….

史前人類如何建立自然信念系統?什麼樣的生存資源幫助他們?

在人類開始動腦之前,他們已經先動手了。根據古人類學家的研究,人類的直立姿勢和大腦容量的劇增,乃是人類得以和猿猴分道揚鑣的主要原因。直立姿勢意謂他們可以空出雙手來,把弄石塊、樹枝,並開始嚐試以它們來幫助自己的生存,在這樣的目的下,這些天然的石塊和樹枝已不再處在它們的自然狀態中,它們有了新的狀態──做為人類的工具,雖然是最原始的一種工具。當然,很多猿猴類都懂得操弄這種最原始的工具,但唯有人類,能夠進一步透過敲擊、琢磨來改良它們。這種改良工具的方式就慢慢地演變成技術,或者說這些技巧本身就是最原始的技術。

工具幫助人們應付自然,讓他們不必再像一般動物一樣,只能聽憑自然的施捨。工具幫助他們更有效地採集、狩獵、農耕;幫助他們製衣避寒、搭建房舍、定居下來。當人類開始以農耕謀生,並且定居於一地時,他們也開始群居,集合人力,讓生活更安穩,於是社群團體不斷地擴大,所需的物質產品的數目和種類也越來越多,以至開始要把人力分群,各自去執行不同的工作或不同的器物製作──這就是勞動分工(labor division)的開端。當人們可以專注在同一件工作時,他們就能把心力集中灌注其上。不管這工作是什麼──生產糧食、縫製衣服、燒製容器、組構器物等等──他們很自然地會去發展更精巧的方法,鍛鍊自己的製作能力,開發出各種工作的技術。各式各樣的工作、技術與透過它們而產生的物品,構成我們今天所謂的「文明」(civilization)。因此,「技術是文明之母」是一句十分得當的格言。

人類有一雙靈巧的雙手,不需要任何工具也可以單用手執行很多工作。然而工具延伸了雙手,使人類的活動領域和範圍大幅擴大,雙手對工具的使用、操弄和改良,反過來刺激人腦的思考,進而去設想更多關於使用與改良工具的方式,這些方式幫助人們讓工具更精良,更能達成人類想要的目標,更能夠去控制自然。進一步,人類可以運用工具去製造其它不一樣的工具,來幫助他們達成不一樣的目標。技術就在這裏不斷地擴大和增長,從而使工具更加多樣和精密。而且開始引發人們去瞭解自然的興趣。

要使用工具去改變且控制自然,讓自然依據人們的願望而變化,也必須瞭解自然,因為如果你不根據自然的律則去控制它,那麼你所得到的可能是一堆殘破無序的廢物,而且工具本身也是一種自然物質,如果你想琢磨工具,精練技術,你必須對這物質的性質有所認識。這意謂著,工具和技術的活動能引領人們去關注自然事物的性質,從而開啟對自然的純粹思考(自然知識、自然哲學或自然科學)的契機。換言之,工具的使用與技術的發展,為自然知識的萌芽堆疊了肥沃的土壤。

技術與人類自然信念系統的關係十分密切,技術與藝術的關係更是密切,討論技術也不得不討論藝術。從今天一般理解的藝術作品來看,藝術和技術似乎毫無關係,一幅畫或者一曲音樂的創作,並不像技術產品那樣有實用上的目的。藝術家創作作品似乎只是為了心靈的愉悅(表現自己的情感或者取悅他人)。然而,如果我們到博物館,會發現很多被列為藝術品的古物,在過去卻是一件生活上的實用物品,好比酒器、杯、盤、壼、瓶、家具等等都是古代工匠的產品。它們之所以成為藝術品並不光是因為飽歷風霜的歷史痕跡,還有本身的美感──這些美感乃是創作者在製造過程中,為了追求更實用、更堅固、更精緻的產品而賦予它們的。為了達到這樣的目的,創作者勢必努力地鑽研製作技術。從這裡我們可以看到藝術和技術某種相關性,對手工製作來說,高度精緻的技術就是藝術。

(第四問)

科學的心理與文化的起源

任何事物,如果不是無中生有,就會有它的起源。既然科學不是憑空出現,就會有起源。對事物起源的探討在一定程度上決定了該事物的本性與定義。雖然事物會演變,這代表該事物有一個歷程,因此認識一事物整個歷程代表對該事物有最周全的知識與理解。在這層意義上,起源部分地決定了一個事物的本質;反過來說,我們對一事物的初步定義也影響了我們對於該事物起源的認定──特别是像科學這種複雜的東西或活動。

如第一問所述,本書對科學的定義著重在其知識面向──科學是從人們為了解答針對自然現象或事物的疑問,並使用「天性」與「合理的自然因果」的觀念來提出解答的求知活動中而發展出來的──這是一種目的論式的定義。在這樣的定義下,科學無疑起於古希臘文化。雖然很多人類文化都會對自然現象或事物有所疑問,但他們幾乎都是為了控制自然事物的目的而發展的──換言之,實用可能是其他人類文化探討自然的更根本目的。可是古希臘人不單是為了控制自然而發問,他們還為了「純粹地想知道」(wonder)自然事件的原因而追求自然知識。同時,他們也不僅限於特殊偶然的事件,他們還對事物進行分類,抽取其共同特徵(抽象),並想知道是否所有同類的事件都是由相同原因所造成?就從這兒誕生了抽象且通則化的知識形式──即日後被我們稱為科學知識的知識形式。「純粹地想知道」是一種心理態度,它並非為了任何外在目的,而是單單為了滿足自己內在的求知欲。「想知道」來自好奇心與驚異感(wonderment)──這就是科學的心理起源。

好奇與驚異都是想知道、想去問關於自然的問題,並且去解答它們。人類對事物的好奇心與驚異感,讓他們想去發問:為什麼有事物?為什麼事物存在?為什麼事物是如此?為什麼事物是我們看到的這樣子? 當這些問題中的「事物」相關於它們生存的自然環境時,就是自然哲學的問題;而當「事物」不受限於自然事物時,它們又成為形上學的問題。總之,「為什麼自然事物是如此?」可說是自然哲學也是科學的始源問題。這個始源問題高度抽象,當人類面對各種特殊種類的事物,如日月交替、星辰變化、季節變換、閃電打雷、刮風下雨、火山爆發、蟲魚鳥獸等等,人們會針對這些現象問更特别的問題──而這些構成科學問題。科學問題也有其歷史,科學問題的歷史反映了人類對於科學關注焦點的演變,它們是構成科學史演變的一個重要的主題。

如果古希臘人是最先表現出「想知道」心理的人類文化,那麼古希臘文化就是孕育科學的母土,即科學的文化起源。可能會有一種意見認為把古希臘當成科學的文化起源是種西方中心主義,然而世界各個民族都有自己的「科學」。這種意見是一種多元文化的科學觀,迎合當代思潮,卻有其可議之處,因為「科學」(science)一詞是從歐洲傳到世界各地的。雖然世界各民族都有自己的自然觀與自然知識,但「系統性以天性來說明自然事物,並形成抽象知識」就只出現在古希臘──它誕生了人類最早的純粹理論性的知識,古希臘人也首度表現出對世界的非實用性與非神性的態度。今天傳布全球的近代西方科學與現代科學,確實是古希臘科學的傳承。因此,以古希臘文化為科學源頭,只是如實而論,談不上什麼「西方中心主義」。

一些著作會從古美索不達米亞(Ancient Mesopotamia)與古埃及(Ancient Egypt)文明開始談起,因為希臘文明顯然受到這兩個文明的影響。如上文所提,有些科學史書籍甚至上溯到原始人類的原始技術(如石器時代、原始工具的製作等等)與生活知識(如衣著、居住、狩獵、農耕等等)。可是,科學史書籍介紹希臘之前的人類自然知識,並不代表我們應該把那些自然知識都看成是科學,正如一個人在出生前是寓居於母胎內的胚胎,只有透過子宮孕育才能誕生,但母胎並不是這人的一部分;在肥沃土壤裡種下種子,經過澆灌而萌芽,然後長成大樹,我們可以說這肥沃土壤是大樹的根源(起源),但顯然土壤並不等於大樹。同理,即使古美索不達米亞、古埃及、甚至原始人類孕育了希臘文明,後者進而孕育了科學,這也不代表科學的根源就得一直上溯到原始人時代。討論它們是因為它們代表了科學誕生的母胎、土壤或環境。

我們說古希臘文化做為科學的起源,乃是因為希臘人首度提出了特別的知識形式,在世界各種文明當中獨樹一幟,並成為了現代科學的直接根源。為什麼希臘人會產生這種特別的知識形式?為什麼其他文明不會──包括那些影響希臘文明的美索不達米亞與古埃及文明?大部分文明都擁有一套自然知識,但這套知識的主要目的在於應付他們生存的自然環境,在於保障自己的生活與安全。他們追求自然知識是為了控制自然,因此他們傾向於只問:「如何改變環境,好讓我能生存?」他們偶而會問:「為什麼這些事件在此時此刻會發生?」但他們發問的目的只是想找出那些事件的原因,以便去控制它們。他們所產生的知識形式僅限於特殊情況,而沒有達到抽象與通則的純知識層次。他們可能只有技術或實作的知識,而沒有抽象理論性的知識──而這正緣於他們可能缺乏純粹想知道的好奇心與驚異感。所以,就心理起源、文化傳承的起源以及兩者互相配合的觀點來看,古希臘自然哲學家與古希臘文化都是不折不扣的科學起源。