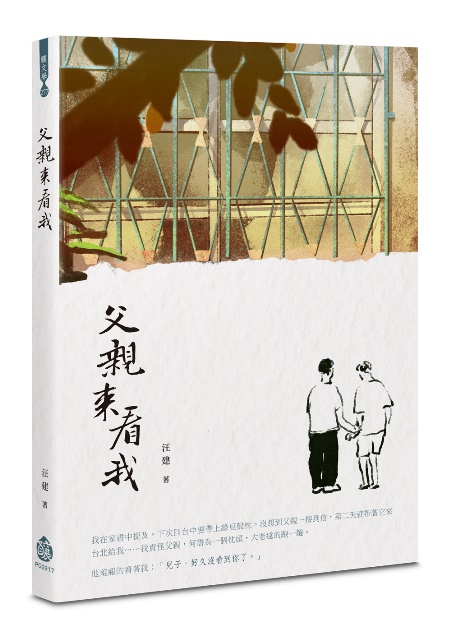

父親來看我

| 作者 | 汪建 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合發行股份有限公司 |

| 商品描述 | 父親來看我:突如其來的腦溢血,帶走了相處僅二十七年的軍人父親過去相處的回憶,一幕幕在汪建腦海浮現……小時候,因為飯菜難吃而鬧脾氣,父親偷偷帶他去吃陽春麵,自己卻 |

| 作者 | 汪建 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合發行股份有限公司 |

| 商品描述 | 父親來看我:突如其來的腦溢血,帶走了相處僅二十七年的軍人父親過去相處的回憶,一幕幕在汪建腦海浮現……小時候,因為飯菜難吃而鬧脾氣,父親偷偷帶他去吃陽春麵,自己卻 |

內容簡介 突如其來的腦溢血,帶走了相處僅二十七年的軍人父親 過去相處的回憶,一幕幕在汪建腦海浮現…… 小時候,因為飯菜難吃而鬧脾氣,父親偷偷帶他去吃陽春麵,自己卻一口也不吃;午餐時間,為了替三姊弟送熱騰騰的便當,父親趁著上班午休匆匆奔走;青春期他嫌棄家境貧苦,父親曾露出無奈又苦澀的面容;考上大學離家之際,父親又顯得驕傲而意氣風發。父親退伍後更常來看他,有一次帶著好吃的炸雞,讓同學們口水直流……直到那個春寒料峭的日子,遺憾地送走了父親。 「父親笑咪咪地望著我,身影一閃而逝,我從夢中陡然甦醒。 此時的我已鬢髮斑白,有了賢淑的妻子和兒女。 原來,父親回來看我了。」 《父親來看我》收錄汪建與家人之間「窮開心」的日子,就算無法帶給孩子物質上的滿足,但三餐足以溫飽,父母給予的愛和關心從來沒有少過。從幼時家貧的眷村生活、中年為人師表的學校觀察,到晚年致力於寫作,投稿不懈的生活感懷。跟著汪建的人生時光機,從一九五○年代到二○二三年,看見七十年來時代人事物的遷移與轉變。

作者介紹 汪建,民國44年出生於臺中市。國立臺灣師範大學生物系畢業,曾任教師,現已退休。目前專事寫作,作品(含散文、小說、新詩、時事評論等)曾發表於各大報刊。 曾以本名及多個筆名撰寫《聯合報副刊》「新聞眉批」三百餘則,並獲《聯合報副刊》「全民寫作」、「悠遊小說林」、「我的記憶文學」、「我的………」徵文入選。 曾獲第九屆中縣文學獎(散文獎)優勝。第十屆中縣文學獎首獎(洪醒夫小說獎)。99年教育部文藝創作獎教師組短篇小說佳作。

產品目錄 代序╱我的文青夢 ★輯一 憶雙親 父親來看我 背影 闔眼 母親病了 拔河 離世之後 同袍之愛 舅舅 那段「窮開心」的日子 說不出的快活 那一晚我許下心願 找一個出口 ★輯二 生活感懷 照片 那一張魯迅的臉 難忘的水餃大會 我的家教學生 上一代的浴室歌星 記一段純真美好 經師出高徒 愛的教育行不行? 同學阿祥 找對象如同買屋 學賣菜,賺零用錢 瘋狂車迷,三歲半! 臨食而懼 邪靈入侵? 蝦子與蚯蚓 正義猶存 讀書的減法 哇,喉嚨有魚刺啦! 新生 和陌生人打招呼 以創作實現夢想 指尖相聚─難忘同學會 一個星期天的早晨 人間無事人 三輪車,跑得快 好夢成真 老兵不死 忘我 我要為我歌唱 我家也有放映室 我得獎了? 感謝有你─「我與中華日報」 初老 花博賞蘭,今年春天特別美 品德比知識重要 風箏的聯想 做年糕的童年往事 從租書、買書到借書 終究要離開 童年的補品 傷悼 營養齊全的偏食 覆巢之後 邊老頭與他的麵疙瘩 爆米香 買菜 從副刊迷到投稿者 鴻鵠高飛 不戰而屈人之兵─讀〈戰士,乾杯!〉 《行走的樹》讀後 植物園情牽一生 單車落鏈記 那一段小說選播的日子 最好的是現金 換,換,換! ★輯三 台灣行腳 後花園 夫妻樹 秋日登山 山頂早餐 山頂風光 美麗桃花源 再遊中興新村 暢遊林間 森林之歌 曲巷幽幽 幽幽窄巷 走在鄉間小路 一丈紅 谷關行腳 大佛無語 古寺藻井 藍天碧水好風光 故地重遊 溼地風光 看海水,吃海水 小葉欖仁 淡水一景 侵門踏戶的老榕 禪寺今昔

| 書名 / | 父親來看我 |

|---|---|

| 作者 / | 汪建 |

| 簡介 / | 父親來看我:突如其來的腦溢血,帶走了相處僅二十七年的軍人父親過去相處的回憶,一幕幕在汪建腦海浮現……小時候,因為飯菜難吃而鬧脾氣,父親偷偷帶他去吃陽春麵,自己卻 |

| 出版社 / | 聯合發行股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789864458660 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789864458660 |

| 誠品26碼 / | 2682484852009 |

| 頁數 / | 284 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8x21x1.4 |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 代序╱我的文青夢

一九七○年代我念高中,當時的核心價值就是科學救國,據說五四以來一向如此,我亦不能免俗,跟著「賽先生」一塊兒走!

經過聯考一番廝殺,入了台北公費大學,以後要為人師表。

開學不久,聽到一個令我跌破眼鏡的消息:系裡一個剛畢業的學長出書了,出的是他的「小說集」,而且大賣。(理學院的學生跨界到文學領域,怎不令人跌破眼鏡?)

這本小說我翻來覆去的看了好幾回,總有一些似曾相識的感覺。我想到了,那是我中小學「偷看」閒書或聽中廣「小說選播」時的一種慵懶又閒適的感覺。

我想找回那種感覺,下了課搭公車去重慶南路書店流連,針對當紅的小說、散文猛啃,一陣生吞活剝下來,脖頸痠了、雙腿麻了,才依依不捨離開。當時買一本閒書的費用,可吃上五六碗牛肉麵。因此窮學生只能在書局前罰站,過過乾癮。當年書局的硬體設備和如今的誠品實在無法相提並論。

有時下了課,書本一丟,就到學校樂群堂或校外各藝文場所比方說實踐堂、中山堂、洪建全文教基金會、我們咖啡屋……,四處趕場,為的是一睹作家丰采。也讓我見到不少偶像:《小太陽》林良,溫文儒雅,文如其人;《螢窗小語》劉墉,字正腔圓,字字珠璣,幽默風趣;《地毯的那一端》曉風,斯文有禮,嫻靜優雅。其後才知,她化名桑科、可叵寫些嘻笑怒罵文章,針砭時事,使我這中南部上來的鄉巴佬大開眼界,原來台北果然臥虎藏龍。

牯嶺街、光華商場的舊書攤尋寶,更是耽誤了我不少課業,常常考試在即,我還一派瀟灑閱讀閒書,如此「玩物喪志」,成績還能低空掠過,好友都為我捏把冷汗!

文章讀多了,手就癢,也想東施效顰。於是,正襟危坐「爬格子」。然而下場卻是,除了校內刊物偶獲青睞,登個一篇兩篇,校外報刊、雜誌全軍覆沒。

一次下午實驗課,拖到皓月當空時分才結束,我拖著疲憊的身子回宿舍,只想先沖個涼,豈知室友對著公共浴室大吼:某某時報寄稿費來啦!這下糟了,眾兄弟們全聽見啦。結果哪是稿費,根本就是退稿。室友一派無知:「看你平時退稿都是厚厚一疊,這次就薄薄一封,不是稿費是啥?」我搥胸頓足:「唉呀,這次投的是新詩,當然薄薄一張,若真是稿費,那也是寄匯票,我得拿印章跟舍監領取才是。」

我發現我說了半天,他們還是鴨子聽雷。不過唯一聽懂的是:不是稿費,是作品被我「搞廢」了!出了這次糗,我更想快速獲知投稿秘訣(當時我以為有此秘方),以一雪前恥。於是就參加了一個校內社團:中國青年寫作協會師大分會。

無奈計畫趕不上變化,社團成員連我一共才三人。社長是文學院典型的文青,評論王禎和的〈嫁?一牛車〉,鞭辟入裡又深入淺出,唬得我這二愣子佩服得五體投地。原來小說情節、佈局有一定難度,加上適當的隱喻來烘托主題,再者結局要留有餘韻讓讀者細細品味……種種細節,不是三言兩語就能交代清楚,要完成一篇像樣的小說,得有些天分才行。

眼看學期中了,成員仍是小貓兩三隻,不得已被迫解散。雖然我才參加兩次活動,仍獲益不少。後來發現,這些文藝青年,高中時期即有一個早慧的頭腦,大多編過校刊,中小學時中外名著多半已大大方方讀畢(毋須如我用偷窺的方式)。對人世間的愛恨情仇,了解深刻。外表還是孩子,骨子裡卻是老江湖。從近年舉辦的台積電文學獎略可窺知一二。他們畢生職志,就是刻畫人生百態,不但娛樂自己,也娛樂他人。他們對自己未來前途,只求溫飽,精神生活過得充實才是人生最大目標。但是直到我上了年紀從學校退休之後才知,國家中央研究院不僅網羅科學人才,裡面的研究員也有專門研究小說的。

不斷的退稿,更激起我的鬥志。我發現寫文章不同於口說,還是得適時加入一些文言、成語或修飾語,才能顯出文章的質感。既然社團流產,何不自己自修。於是我將一些老作家的名作,只要是不熟悉的形容詞、成語乃至詰屈聱牙的字詞,都抄錄在筆記本裡,包括「攛掇」、「黑魆魆」、「日薄崦嵫」、「囝仔」、「一綹青絲」、「一爿店」、「蘸墨」、「攖其鋒」、「貽累」、「閭巷」……,太多了,寫滿一本厚厚的筆記。抄起來聲勢浩大,自覺學富五車。然而要將它融入自己的文章裡,卻是難上加難。戰戰兢兢寫了幾篇,卻只夠格刊載在地方小報學生習作版,寄來的稿費是郵票而非現金,大概叫我用這些郵票再接再厲。

一晃眼大學畢業,文青夢也醒。當不了作家,作個純欣賞的讀者,看作家在台上將其才華盡情揮灑,不也是一種享受。

接著進入學校教書,有餘錢買閒書,我常以二折、三折、五折的價格,買了許多風漬書,全是現代小說、散文。吾家藏書已然汗牛充棟,眼看就要壓垮書櫃,經過老妻的抗議,才知所收斂。

讀了人家作品,投稿的癮頭又來。然而每天教書和一群偏激的青少年搏感情,忙得昏天暗地,哪有閒暇舞文弄墨?後來我想寫些短小精悍的篇章可能較不費時間。

這時一家報紙副刊正開闢一個新專欄:〈新聞眉批〉,金聖不嘆主編,稿酬從優。想當然耳,文章要有金聖嘆臨刑遺言:「豆腐乾與花生米同嚼,有火腿味。」的幽默豪邁與灑脫不羈。說來也巧,我在圖書館找到一部朱介凡主編的「中國各地方諺語大全」之類的書籍。裡面的內容,似可融入每天發生的光怪陸離的新聞裡,只要將這些諺語適切融入,也有「火腿味」!多方嘗試後,終獲金聖不嘆賞識,錄用三百餘則。

那幾年埋首寫作,也得到正面回饋,信心倍增,幾乎衝擊到正規教課,學生小考,我在監考,滿腦子眉批點子逼得我也跟學生一起奮筆疾書。

短小精悍的篇章寫出興味,跟著膽子也大了起來。從一千字、兩千字到五千字都有,偶獲大報青睞,不過大多在小報之間泅泳。撇開大小報不談,單單文章變成鉛字的那份走路有風和自我感覺良好,就好比郭靖練成降龍十八掌一樣,有股從內心裡笑出來的快樂感覺。

一次在谷歌隨意鍵入自己姓名,任意搜尋,竟發覺我兩年前在地方報紙的一篇文章,被一位不知名的雅士存放在她的部落格裡,想必此文有感動到她。其實最受感動的人是我自己。

過去一直以為文章在小報發表,只是滿足我的發表慾而已,沒人會看的。其實錯了,天涯海角仍蘊藏著與我頻率相近的知音。經過這段時間筆耕,忽然領悟寫作的報酬和你文章公開讓眾人閱讀的價值不是等值的,它絕對高出稿費許多。因為寫作不但對自己可療傷止痛,對旁人也有精神上的撫慰作用。有時你捻斷數根鬚寫就的一篇文章,是會影響許多人的價值觀的。

退休後我最感興趣還是想瞭解文壇動態。當然,寫作這一癖好絕不缺席。因它可以把內心的欲求與不滿昇華。如今是電腦時代,不能在紙上爬格子,要在電腦上用新注音敲打鍵盤,ㄣㄥ不分的我或自小讀的白字,如今一一現形,隨時還得在電腦旁擺一本注音字典伺候著。久了,ㄕㄙ有兩種,絕錯不了。現在寫作直接在Word檔上修改,稿子寄送,「一指神功」搞定。至於退稿,也毋須癡癡地等,有家報社副刊快到半小時即退,不過退得太快,少了自我編織成功達陣的時間,等待錄用的好消息霎時破滅,好像也挺不浪漫的。妻說:「等得望穿秋水也怨;不叫你等也怨。唉,你還真難伺候!」

那日在圖書館學習網際網路,一人一台電腦,名師指導。學員當中,一位頭髮已禿的男子說起有個網站,可直接下載小說來看,完全免費。原來年輕時在書局罰站偷瞄一兩頁的小說,如今全在眼前,應有盡有,不怕你看,就怕看得你眼珠子會掉出來。

上回妻抗議家中快給閒書淹沒,我就知所節制不再購書了。電腦裡閒書多到已看不完,出版社出的新書,各地大小圖書館均有,讀者可在網上預約,不出一週電腦就會自動通知,請你到預約的圖書館取書,尤其純文學的書,一本本像剛出爐的麵包,還有油墨香味。我跟妻說,年輕人都不借這些書了,由此可見純文學的式微。

近十年以來,網路蓬勃發展,先有部落格,後有臉書,之後智慧型手機當道,年輕人都成了低頭族,網路裡的文章千奇百怪,純文學的書全都滯銷,因此出版社視純文學為毒蛇猛獸。

實在是時代變了,作者比讀者多,許多報紙把文學副刊也刪了。讀者到哪去了?很多變成作者了,他們轉往部落格、臉書、PTT隨時發表意見,即使文筆簡陋、立論偏頗、毫無文采,仍是有一堆喊「讚」的死忠粉絲,作其後盾。他們永遠不知甚麼叫退稿的痛苦,也不知整日望穿秋水期待文字見報,宛如「等待果陀」般的那種癡心妄想。曾有位小作家慨言,從報社通知作品錄用到刊出,最長紀錄是一年兩個月。

這些年來,台北的藝文活動,朝氣蓬勃;較之三十年前,有過之而無不及。女兒在台北讀書、工作,愛上了這個城市在假日所舉辦的豐盛藝文活動。她也知道老爸同她有相同僻好,就慫恿一直窩居中部的我,何不舉家搬遷台北。可是「天龍國」的房價高過東京,直逼倫敦,我還是假日搭國光號北上過過乾癮就好。巧的是,女兒參加的藝文活動,近年和我有了一個連結。

大學時勉強從生活費擠出一本閒書的錢來,在重慶南路狠下心來買了白先勇的《台北人》,晨鐘版。書上我用紅筆塗滿喜歡的字句,像在準備考試讀一本教科書一般。女兒看了好奇,北上讀書時順道帶了去。那日在台北,她竟聽到白先勇本人的演講,散場時,女兒把書遞給白先勇簽名,白先勇當場驚訝起來,因為晨鐘版是《台北人》的原版本,女兒拿了一個骨董來。我聽女兒的敘述,才驚覺我青春時期的文藝時代早已飄揚遠去,我的偶像已是個年過七旬的老者。

一次,由王文興教授故居改建的「紀州庵文學森林」,聘請《小太陽》作者林良及其女兒瑋瑋演講,我很想再去回味年輕時的文藝氛圍,立即網路報名,卻已額滿。未料林良親子之愛的筆鋒跨入另一世代,仍屹立不搖,顯然永恆的親情在人生中的重要性是亙古不變的。

另一次「紀州庵」的演講座談會,講題是「文學獎現況、困境與出路」,與談者多為青壯派文青。由於時間是晚上,聽完演講再趕回台中,已是深夜,故先預訂好南海路教師會館,當天中午即抵,稍事休息後,就搭公車前往重慶南路,我想起大學時一大半的時間都在這條路上數不清的書局裡或站或蹲啃書,那真是一段年輕又無憂無慮的日子,沒有家累,對未來毫無牽掛,全心全意汲取文學養份。

一晃四十年過去了,許多書局難以抵擋電子媒體凌厲的攻勢,紛紛打烊,真是「眼看他起高樓,眼看他樓塌了」。那種由華麗轉為蒼涼的感覺,內心真是不勝唏噓。

我還記得唯一一次在建宏書局看的不是文學叢書,而是國小六年級的參考書。那天用完晚餐,準備趕著去上晚間的家教課─一個鬼靈精怪的小男生。家長希望兒子能考取私立明星國中,我得趕緊把當天要上的國語和社會習作標準答案記清楚,到時才不致開天窗。沒想到重慶南路兩旁書店似兩條並行的長龍,不但是我的精神食糧,也使我大學時期的物質生活不虞匱乏。

已近黃昏,簡便用餐後,搭車轉往南海路下車。我和妻轉入與重慶南路平行的小巷─牯嶺街,昔日舊書攤已消逝無蹤,往昔汗牛充棟的屋宇已成追憶。只見沿路都蓋起了電梯大廈,一坪動輒百萬起跳。一直走到街底,左轉同安街,「紀州庵」到了,它是新世代談文論藝的好地方。五位主講者,都醉心於文學,說話神采飛揚,針對一個主題,他們凝神貫注說出一番道理來,彼此唇槍舌劍,你來我往,一場君子之爭,台下觀眾不禁暗自喝采,原來深入文學肌理,才知其工程也如牯嶺街的大廈一樣,而其精神層面的價值,誰能說它不也是一坪百萬起跳呢?

內文 : 〈父親來看我〉

那年我才大一。有天上午正在上「中國通史」,我和同學專注地聽課,突然有人敲教室的門,坐在前排的一位同學去開門。門開後,映入我眼簾的是父親和「普通生物學」的教授。他們一同立於走廊,這個畫面令我大吃一驚。

父親見到我,臉上笑咪咪的,遞給我他手上提的大袋子,袋子裡有個枕頭,是平時我在家中已睡習慣的綠豆殼枕。原來我在家書中提到,下回我回台中時,我要帶這個枕頭。沒想到父親接到信,第二天就帶著枕頭來台北給我。因他在宿舍找不著我,不料半途碰上系裡的教授。教授竟神通廣大,找到了我上課的教室。

事後我責怪父親,何需為一個枕頭,大老遠的跑一趟。父親羞赧的看著我說:「兒子,好久沒看到你了,反正我也沒事。」父親一邊說著、一邊擦汗,臉上露出滿足的微笑。

父親退伍後,的確在家裡無聊,所以就跑來看我。他見到我住在新建的巍峨校舍,又有一個個人專屬的大書桌,非常替我高興。想想自己家裡,我們三姊弟只能圍著一張餐桌做功課,比起家裡來,真有天壤之別。更令他滿足的是,大學讀書又是公費,按月還有生活費可領,畢業後可直接分發至國中教書,他認為世上好康的事,莫過於此。

我讀大三時,父親經常跑來宿舍看我。因為他在台北找到了一個臨時工作,只要搭兩趟公車,就可到我學校。一次假日,他用牛皮紙袋包了一大包炸雞給我吃。說是他們公司聚餐,他省下了他自己的份沒吃,專程拿來給我,還是熱的呢。當時麥當勞尚未入侵台灣,炸雞仍屬罕見,宿舍同學見了羨慕不已。

記得小時候,我一直胃口不佳,常常晚餐嫌餐桌上的菜難以下嚥,過了九點,我肚子餓了,父親會帶我到巷口的麵攤吃一碗陽春麵。這家的陽春麵,裡面放了冬菜,非常合我口味,我吃的忽嚕忽嚕嘖嘖作響,霎時碗底朝天。大概父親也被麵香牽動了食慾,直嚥口水。我知道他想吃,但一定不會再叫一碗。我晚上出來吃這碗麵,實已超出家中一個月的生活費,所以他只有忍著。下回他陪我來吃麵,當我吃了三分之二,就假意吃不下了,要他吃掉。他嚥了下口水,叫我一定把麵吃完,剩的湯給他喝點過過癮就好。他喝完湯,也是笑咪咪很滿足的樣子。

以前小學時,沒有所謂「團膳」(營養午餐),中午多半頂著大太陽回家用餐,再匆匆趕回上課。這一來一往,我常鬧胃疼。父親就親自送飯來。有時冬天寒流,父親把便當包裹在一個棉襖的袖子裡,所以中餐我都吃到熱騰騰的飯。中午不回家吃的同學,多半早晨就把便當帶來學校,中午吃冷飯,因為當時學校裡沒有所謂「蒸飯箱」這種東西。同學非常羨慕我,我也感到很自豪。也有少數幾位送飯來的家長,多半都騎單車,但是父親不會騎單車,只有靠著雙腳快步行軍。當然要快,一方面怕便當涼了,一方面還得趕下午一點半的上班時間。

母親說父親的雙腳,立下了不少汗馬功勞。我們三姊弟都在張婦產科出生。母親跟父親一會兒要尿布,一會兒要熱水瓶。父親常常拿來了這個,又缺了那個。於是他的雙腳一整天馬不停蹄。他看到了我們一個個順利出生,雖然走得汗水涔涔、氣喘吁吁,仍是一副笑咪咪很滿足的樣子。他說我出生時,包在胞衣裡,一雙大眼靈活地眨呀眨的,抱回家裡,發現我的眼角末梢快要連到耳朵,雖然近似外星人,但是癩痢頭兒子還是自己的好。他說以後回家鄉,一定要帶著我們回去獻寶,讓奶奶知道,隨著軍隊移防的不孝子,已在台灣開枝散葉。

我漸漸長大,青春期最容易叛逆。我常羨慕人家有好的物質享受,而我們卻沒有。一次,晚餐後,母親在洗衣服,父親在一旁幫忙揉搓。記不得我要跟父親討什麼東西,只記得父親說這個東西太貴,我們買不起。我衝口而出:「沒有錢,當什麼爸爸。」只見父親滿手泡沫,一面搓著衣服,一面低著頭,眉頭深鎖,一臉沮喪,什麼話也沒說。我則將紗門砰的一甩,衝回房間繼續生氣。半夜回想,自己怎麼說出這種話來,非常懊悔。沒想到第二天父親和平常一樣,笑咪咪的叫我起床。「兒子,起來囉。」還是一樣,用他的臉頰碰碰我的臉頰,叫我吃他親手做的烙餅,好像昨天的事根本沒有發生。倒是母親,事後經常提起這事,父親也只是笑一笑,好像原諒了我,並叫母親別再提起。

升上高二,學校要分自然組、社會組。父親希望我選讀自然組,覓得一技之長,將來朝研究之路邁進。我發現成績好的同學,很多都想學醫,父親說:「這也很好呀,將來你開診所,我就在診所裡幫忙掛號。」母親愛潑冷水:「早得很呢,八字還沒一撇。」

父親是我大學聯考的福星。有一次他在台中市瑞成書局幫我買了一本空白作業簿,回來一看,作業簿上印著「台灣師範大學」。我跟他都感到驚奇,這樣的作業簿,應該在大學福利社才有販售,豈會出現在台中一家小書局。後來再去詢問還有販售這種作業簿嗎,店員翻遍了就是找不著,他也納悶何以會出現這唯一一本印有校名的作業簿。就這樣,那年聯考,我進了師大。像是老天爺託父親提前告訴我不可洩漏的天機。

大學四年級的時候,有天聽說父親痔瘡嚴重,上大號時,在馬桶裡流了很多血,看樣子非動手術不可。父親軍人退伍,具有榮民身分,當時沒有全民健保,榮民只有在榮民醫院看病才能免費,而台中榮總正在興建尚未開張,所以父親決定北上至台北榮總動刀。那時我已考完畢業考,我和父親在台北火車站會合,一同搭車前往榮總。回想四年前,父親陪我搭著最便宜的火車,那種每個小站都停的普通車,一路慢悠悠的晃到台北,讓我生平第一次看到台灣最繁華的城市。他幫我扛著厚重的行李,來到宿舍報到時,氣喘如牛,但仍是笑咪咪的望著我,臉上洋溢著幸福的微笑。

不料四年後的此刻,換我幫他提著簡單的行囊,去醫院報到。本來我想陪在醫院病房裡,直到他出院。但護理長一口回絕,由於病房窄小,無法容納病人家屬過夜,且痔瘡算小手術,不需家屬在旁照料。我非常不捨的離開醫院。

父親出院當天,我打算到台中火車站接他,就像每次我從台北回來,他總是笑咪咪的在月台出口等我,幫我提著笨重的行李。不料還未到達車站,在路上就碰到父親,原來我遲到了。我們父子倆見面相視而笑。他精神矍鑠,步履輕快,看起來比起開刀前,反而更年輕了。

有一年元宵節,繼光街一家商店前貼滿了元宵燈謎,只要知道謎底,當場撕下寫上答案,即有獎品。許多簡單的燈謎霎時被搶劫一空,有個燈謎孤零零垂掛一隅,謎題:三代凱旋─打水滸傳中一人物姓名。我知道父親看過很多古典小說,但父親想不出謎底是誰,我靈機一動,就叫父親努力念出他所記得水滸傳的人物,父親眉頭深鎖,然後說:「武松、林沖、魯智深、李逵、晁蓋、盧俊義、史進、宋江、公孫勝……。」聽到此,我叫父親停下來,我說:「公孫勝。」父親突然豁然開朗,對我豎起大拇指。

我書念得好,父親很自豪。弟弟雖然書念得較差,父親仍肯定他其他方面的才藝,處處給予鼓勵。弟弟喜歡敲敲打打,家裡的水電故障、家具受損,經他無師自通的巧手,很快就一一搞定。父親又是一副很滿足的樣子說:「我有一個聰明兒子、一個萬能兒子,我這輩子已經很滿足了。」

大學畢業後,我順利分發到國中教書。由於要搭一個小時的車才能到校,每天清晨摸黑出門,回家太陽也下山了,真說得上「披星戴月、僕僕風塵」。父親還是一樣早起,充當我的morning call。

有天下午,我覺得很疲倦,躺在床上休息。父親走進我的臥室,還是露出溫煦和藹的一貫微笑望著我,可是他不說話。我問父親什麼事,他仍是笑咪咪地不說話。突然他一個閃身退到窗戶邊,我大叫一聲:「爸─」。妻跑進來問我什麼事,我才知原來父親回來看我了。他往生時,我尚未成婚。如今已有賢淑的妻子和一雙兒女,想必他在另一個世界一定也很高興。

〈背影〉

火車過了板橋,下一站萬華,接著就到台北了。我的心怦怦跳個不停。我記得十年前就想來台北一窺究竟,那是個謎一樣的城市,聽說橫越馬路,常常站在路邊五分鐘都無法越雷池一步,因為汽車一輛接著一輛,你實在無法找到空隙穿越。

十年前的一個夜晚,得知父親要到台北出差,這實在是個大好機會,我吵著要跟。父母都不准,我吃了秤鉈鐵了心,這次跟定了。不准,我就大吵、大鬧、大哭,盧了一個多鐘頭,母親突然准了,叫我趕緊去睡,才能跟父親搭早班的火車一起走。醒來了,天光大亮,哪有父親的影子?一種被欺騙的痛,痛到我不知要哭。母親騙了我感到很愧疚,實在是買不起車票,即便是半票也買不起。

十年後考取台北的大學,終於可以見到我夢寐以求的城市了。十八歲第一次出遠門,父親不放心,陪我一起北上。買了一個大帆布袋裝著簡單的行李,沒想到這裡掏掏那裡挖挖,聚集起來也好幾公斤。父親幫我扛到火車站,買了兩張從台中出發的普通車車票,一路慢慢地晃悠悠地抵台北。普通車,就是每個小站都停的火車,如同現在的區間車。這種車,沒對號,沒冷氣,車來了得搶座位,搶不到就「罰站」到台北,至少四、五個小時跑不掉。這車唯一的好處就是便宜。每次北上到苗栗勝興站時,由於坡度太陡,火車就像個佝僂老人,爬山爬的氣喘吁吁。記得有一次,好不容易爬上來了,居然又倒溜下去一小段,讓乘客緊張一下。到了勝興站,居然就停下不走了,當初以為火車太累,要休息一下。原來不是,是有高級的莒光號列車在此會車,高級車還未到,我們只好在此等候,等它過了我們才能繼續像老牛拖車般前行。雖然一路艱辛,但穿過一個個山洞的景象真是生平僅見,所以不知旅途的勞累。

當聽到「台北站到了」的廣播,我緊張的一度幾乎不能呼吸,因為我等了十年,此時此刻就要見到我魂牽夢縈的城市了。忘記是從哪一個月台出來,當時的台北火車站,就像現在一般骨董車站如追分、成功、集集的放大版一樣。父親繼續幫我扛著行李,搭15路公車到學校宿舍。有人接應了,他才放心離開。離開時他的頸背、額頭和腋下都是汗水。我看著他離去的背影,那背影有些意氣風發,因為他有個兒子是大學生,當時大學錄取率僅有百分之二十五,難怪父親會這麼得意。

最佳賣點 : ★收錄汪建與家人之間「窮開心」的日子,父母的愛從不曾離去,而是永留於心中、於筆下。