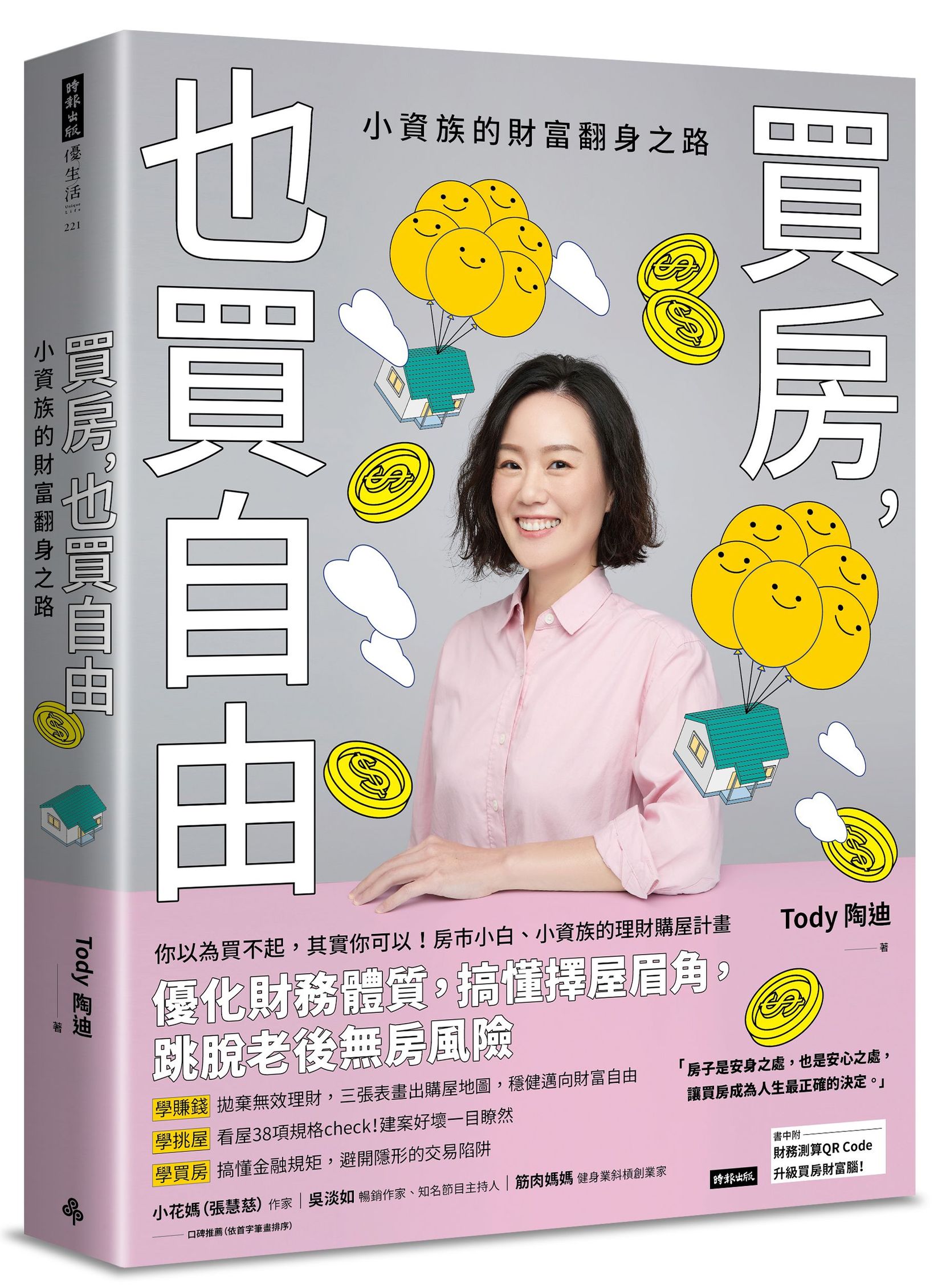

買房, 也買自由: 小資族的財富翻身之路 (附財務測算QR Code)

| 作者 | Tody 陶迪 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 買房, 也買自由: 小資族的財富翻身之路 (附財務測算QR Code):你以為買不起,其實你可以!書中附財務測算QRCode,立即升級買房財富腦有買房、換房的念頭,卻因為口袋不夠深 |

| 作者 | Tody 陶迪 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 買房, 也買自由: 小資族的財富翻身之路 (附財務測算QR Code):你以為買不起,其實你可以!書中附財務測算QRCode,立即升級買房財富腦有買房、換房的念頭,卻因為口袋不夠深 |

內容簡介 你以為買不起,其實你可以! 書中附財務測算QR Code,立即升級買房財富腦 有買房、換房的念頭,卻因為口袋不夠深、房價太高、 怕變成一輩子的房奴而一再勸退自己嗎? 讀者試閱真心回饋:「買房碰到所有的問題,我在書裡都找到了答案,如果能早點看到就好了,這本書能讓很多人受惠。」 房市小白、小資族的理財購屋計畫 優化財務體質,搞懂擇屋眉角,跳脫老後無房風險 ☑學賺錢:拋棄無效理財,三張表畫出購屋地圖,穩健邁向財富自由 ☑學挑屋:看屋38項規格check!建案好壞一目瞭然 ☑學買房:搞懂金融規矩,避開隱形的交易陷阱 沒錢的人不該存錢! 打破傳統理財迷思,創造正向財務體質,降低買錯買貴風險,陶迪不藏私大公開! 房價高不可攀的時代,陶迪分享自己如何在六年內從月光族晉升為有房族,從理財角度告訴你如何正確「用錢賺錢」,加速存到買房第一桶金!並以專業包租從業人員實務經驗,教你挑對自住不踩雷還能「出租不敗」的好房! 【用錢賺錢】怎麼存到頭期款?先賺錢、後理財、再投資,是陶迪財富翻身的獨家心法 【買房思考】自住還是投資,選屋邏輯大不同! 【地理套利】買房千萬不要侷限於自住,找到房價基期低的區域先上車再說! 【移動工作】選擇不被工作地點拘束的職業,就有機會不被高房價綁架! 【預售屋眉角】看不見的房子,該怎麼挑選?38項規格check! 【交易陷阱】真實案例分享,教你避開中古屋買房陷阱,聰明貸款! 買預售屋、中古屋必看攻略 ‧看懂平面圖和傢配圖,挑出讚格局 ‧異地買房正夯,沒有地緣關係也能精準投資 ‧約看房,一定要做的人設和功課 ‧讓房仲為你提供A級服務和情報 ‧公開樣品屋偷尺寸手法,避免交屋後崩潰 ‧買在甜蜜點的出價技巧,不讓好房擦身而過 房子是安身之處,也是安心之處, 讓買房成為人生最正確的決定 這本書寫給想買房但不知道如何開始的你 準備買房但怕踩雷的你 正在考慮是否該以房產來對抗通膨的你

各界推薦 口碑推薦(依首字筆畫排序)小花媽(張慧慈)-作家吳淡如-暢銷作家、知名節目主持人筋肉媽媽-健身業斜槓創業家

作者介紹 Tody 陶迪SAND INC. 執行長新型態住居品牌SAND INC. ( Sustainable Architecture and Neighborhood Development ),致力於開發散落於城市中不同角落的可持續建築居所,並企劃不同形式的生活提案以創造社區參與,藉此以「家」或「居住空間」為單位,於城市中匯集並建構生活網絡,讓每一個人的當代居住生活,都有選擇。2016年辭掉上海新創營運長工作回台創業,陶迪選擇租賃住宅服務作為事業的新起點,倡議用自發的力量參與租房改變。從第一間改造公寓的實驗開始,發展出獨特的租房輕裝修工法與共生公寓管理模式,開班教授「輕資產包租實戰班」,藉由課程讓更多人一起參與居住生活的改革。陶迪認為,理想生活的解方,不以買房為終點,租房也不必然委屈,用理財思考居住,才能買得聰明、租得更好,擺脫高房價困境,實現地理上、財務上、與心靈上的自由。陶迪以自身的觀察與從業的實務經驗,於個人粉專、Podcast、YT及電視節目分享房市趨勢,並以自己買房的故事刻劃舉例,給予房產小白貼近現實的建議和實踐方式。著作:《不買房當房東》臉書粉絲專頁:TODY陶迪YouTube頻道:TODY陶迪Podcast節目:陶迪說

產品目錄 前言Chapter1 買房之前,先理財1.比買房更重要的事2.沒錢的人不該存錢!別再迷信六個帳戶理財法3.買房不是財務終點,財富自由才是3.三張表讓你看清財富自由之路4.千萬別說「我買不起」5.買房應該「先畫靶再射箭」6.學投資買房?小心人財兩失Chapter2 人生至少要有一間房1.第一間房,不該自住2.自備款不足,怎麼辦?3.可以買多少錢的房子,怎麼算?4.寬限期該用嗎?5.沒薪轉怎麼貸款?6.裝修費該花多少?Chapter3 預售屋看房全攻略1.拿起電話約看前,你的「人設」做好了嗎?2.你必須看懂的圖3.糖衣包裹的樣品屋4.38項規格check!建案好壞一目瞭然Chapter4 中古屋看房不踩雷1.成為仲介眼中的A咖2.買中古屋必問!3.超過30年的房子要慎選4.剛裝修好的房子不要買5.低於市價的房子有問題Chapter5 中古屋交易陷阱1.當仲介要你「加價」2.當賣家說要「動支」3.「三角簽」貸款驚魂記4.夫妻共同登記是保障,還是阻礙?5.貸款成數不足怎麼辦?6.買對時機點,比怎麼殺價更重要!Chapter6 買地不如先買房1.我有一個自地自建的夢2.上山下海去看地3.歡迎來當山大王4.你家隔壁種什麼?5.小姐,你要買地嗎?6.農家的世代斷層7.懸崖上的神祕富豪8.城市的孩子!鄉村生活沒有想像的簡單9.自地自建是有錢人的奢侈品10.不買房住露營車也不錯?Chapter7 北、中、南買房文化大不同1.疫情改變了居住的想像2.當南漂成為可能3.台北買房,不如租房4.台中買房,首重品牌5.高雄買房,用刪去法6.台南買房,我這樣選7.投資買房,該怎麼挑?

| 書名 / | 買房, 也買自由: 小資族的財富翻身之路 (附財務測算QR Code) |

|---|---|

| 作者 / | Tody 陶迪 |

| 簡介 / | 買房, 也買自由: 小資族的財富翻身之路 (附財務測算QR Code):你以為買不起,其實你可以!書中附財務測算QRCode,立即升級買房財富腦有買房、換房的念頭,卻因為口袋不夠深 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786263740464 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786263740464 |

| 誠品26碼 / | 2682409131004 |

| 頁數 / | 296 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 17*23*1.7 |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 買房作為一個人生重要的夢想,或許每個人的理由都不太一樣,有人僅僅為了不再受房東的氣、有人為了老後生活的安全感鋪路、有人為了享受裝潢的成就感、有人為了成家的安定感。除了感性的理由,也有人兼顧理性,視買房為資產配置的手段、用以對抗通膨的工具。

但無論買房的原因出於感性還是理性,我想內心深層都脫不開對於「自由」的渴望。透過擁有一間屬於自己的房子,實現人際界線的自由、實現獨立自主的自由、實現生活場域選擇的自由、實現財務上的經濟自由。

但與此同時,不買房的理由,也是出於「自由」,害怕被房貸綁架三十年而失去財務上的自由、害怕必須犧牲生活品質的自由。

這裡出現了矛盾的地方:想買房因為渴望財務自由,不想買房也因為渴望財務自由。所以本書想帶大家探討的,是買房究竟會使人失去自由、還是實現自由?又或者,其實有不相衝突的兩全辦法?

或許因為我的本業從事租房生活服務,我對於房產的思考,一直是「租」、「買」並進,這並非是只能二擇一的單選題。如果我想解決的是居住問題,我會先比較這個地區的租金和房貸負擔,來探討「性價比」,去決定此時應該租還是買比較划算。而當我想擁有一間房產,我並不全然以「自住」為思考出發,而是以理性的投資報酬率分析,來決定是否應該作為資產配置的選項。

四十不惑之年,我身邊年齡相近的朋友逐步進入在租房和買房之間抉擇的年紀,然而在高房價地區,每每看了幾回就打退堂鼓,我問道:「為什麼不去買其他地區的房子?價格便宜很多,選擇多了很多,為何非得執著於買不下手的地區?」回答都是:「我就住這邊啊!幹嘛去買其他地方的房子,又不能住!」

問題的癥結就在於此:「為什麼買房非得自住?」「為什麼不能自住的房子就不能買?」

目前我名下擁有幾間房子,但是依然住在租來的房子裡。理由很單純,買房是為了替自己二十年後打造堅實的經濟基礎,是基於實現資產增長的目的,而不是為了解決居住問題。因為若只是要滿足自住需求,租房就可以解決,在我工作的台北市,一樣的月負擔比之下,租房還比買房能獲得更好的生活品質。

買房其實是一個理財行為,當我們討論頭期款、房貸是否可負擔,都是回到財務問題。所以如果想要買房,絕不能迴避討論自身的財務狀況,甚至需要探索更深一層的「金錢價值觀」,去釐清我們對於買房的渴望或是害怕,究竟從何而來?

從小到大,我父母的理財觀就是「省錢」,所以我對於花錢一直存在著罪惡感,也帶著這樣的焦慮,一直到工作很多年以後。35歲那年,我決心要改變,終於開始學習理財,金錢價值觀自此有了天翻地覆的變化,我開始掌控金錢,而不再是被金錢掌控。也隨著創業的過程,學會用公司財務管理的角度,來管理自己個人的財務。兩年後,我買下人生第一間房,並逐漸擺脫了對金錢的焦慮,慢慢實現著心目中理想生活的樣貌。

如果可以,我希望天下父母不要再灌輸孩子「省錢」的觀念,而是教他們怎麼正確的「花錢」。天底下你不會聽到哪一個有錢人是靠「省」,省成有錢人的,而是靠「賺」錢的技能,再加上理財的自律,才成就了財富。

今天當一個孩子說想要買什麼東西,不應該告訴他:「太貴了,我們買不起。」而是要告訴他:「這很貴,你知道要怎麼樣才買得起嗎?」然後教導他最基礎的理財知識,讓他知道怎麼樣才可以得到想要的東西。我沒有孩子,或許說教育經沒什麼說服力,不過我有一個朋友,他10歲的孩子想要買一台電腦,於是他讓他寫一份企劃書來提案,分析利弊得失,說服父母為什麼要讓他買這台電腦,以及買了以後,他將如何善用,來讓這個禮物值得。

我非常敬佩擁有這般智慧的朋友,如果讓孩子從小就知道所有你所追求的夢想,都必須拿出相應的行動與方法來達成,凡事有所求都必須付出相應的代價,也知道如何用腦和行動來得到一切想望,我們就不會害怕談論金錢,也不會對金錢如此感到罪惡與焦慮。而要能夠擁有這樣的智慧教導下一代,必然是我們自身就具備充足而正確的理財知識,或許已經為人父母的你,也都還在為金錢掙扎。但看看我,35歲後才喚醒的財務智商,想改變永遠不嫌晚。

父母遺留的債務可以拋棄,貧窮思維卻會繼承。或許你和35歲以前的我一樣,沒有意識到自己對於金錢的價值觀承襲自父母,父母看待金錢的方式,將深深影響未來幾十年你看待世界的方式。如果你想改變,只有靠自己的學習,來彌補先天的不足。培養出獨立的財務思考能力,並適當地與家人劃出財務界線,只有如此,才不會複製上一代的用錢習慣,甚至是複製上一代的人生。

如果已經長大成人的你,和我一樣,來自一個無法使你在金錢上感到安全的家庭,這本書我將與你分享我的財務覺醒,這些年來我在理財路上的磕磕絆絆,像是神農嚐百草般的試錯,最後整理出自己的投資理財心法,開竅只是一瞬間,一個觀念的扭轉,人生就會變得完全不同。

我曾經是一間800人企業的營運長,那是我在職場一路奮力往上爬的人生高峰,但自己都感到不解的是,我竟然還是沒有存下什麼錢。我拼了命的聽父母的話努力找到一份好工作,努力爭取加薪,我跳槽來跳槽去,卻始終沒有跳出金錢焦慮的枷鎖,不管賺多少錢,我都無法看到財富的增加,因為總覺得自己上班很辛苦,為了慰勞自己, 我花很多錢出國旅遊、穿新衣吃美食,專注在滿足物質的慾望,來填補過勞的工作對身心的傷害,以至於我不曾思考建立資產,也以為投資基金股票就是理財,但總因為臨時急需用錢,買了又賣、賣了又買,最後都是曇花一現,什麼都沒留下。

直到離職自己創業,我反而看清了金錢的本質,而漸漸淡忘對於物質的追求,我開始學會分辨資產和耗材,學會只把錢花在能夠產生投資回報的地方,學會創造多元收入的重要,學會集中火力放大本金,而不是盲目存錢製造理財的假象。

這本書講的應該是如何買房,我卻花很大的篇幅在說理財,因為原本以為自己一輩子買不起房的我,是在財務覺醒之後短短兩年內就買了房的。我想說的是,買不買得了房,是跟財務智商有關,收入多少不是絕對。我希望正在閱讀這本書的你,可以因為觀念的扭轉,理解買房其實沒有你以為的困難,又或者,現在還買不起的你,該如何制定清晰的目標,來達成買房成就解鎖,這一切,都從看待金錢的心態開始。

如果你想買房,是基於投資目的,那麼這本書將和你分享我如何透過房產的資產配置,來為自己將來的退休生活打造堅固的基石,用我從事包租業的視角,分析如何挑選投資報酬率高的物件,什麼樣的房子才能確保出租不敗,職業包租人士的實戰經驗總結一定能幫助你少走彎路。

這本書寫給想買房但不知道如何開始的你、正準備買房但怕踩雷的你、也給正在考慮是否該以房產來對抗通膨的你,希望每一位對金錢感到焦慮、或者單純對房產有興趣的人,都能在我細細分享的每個篇幅裡,獲得一些啟發。

在我的第一本著作《不買房當房東》中,聊的是我如何在高房價的雙北市用輕資產包租的模式來創業,打造出我的第一桶金。而這本書要談的,則是在房產投資領域,如何靈活運用輕資產、重資產的並進思考,來判斷何時應該租房、何時應該買房。不買房當房東賺的是現金流、買房當房東賺的是增值,兩者可以兼容並蓄。

這本書也試圖為高房價尋找解方,提出「移居生活」的可能。一場疫情,讓大家體驗到了遠距工作的好處,而我作為「移動工作」的提倡者,嘗試帶著大家一起思考,離開高房價地區,是否還能找到理想生活的線索。

這本書,我想帶著你,一起探討如何透過買房實現三種自由的可能:

地理上的自由──不被居住地點禁錮,從而對於房產的思考擁有更多彈性。

財務上的自由──如何用縝密的財務計算,一步一步實現財富增長,並了解如何從財務的角度來挑選房子,進而使買房成為資產養成的助力,不讓房貸變成人生夢想的阻力。

心態上的自由──當我們對於買房的思考跳脫地理上、財務上的束縛,不必被居住地點限制生活的選擇、也不必為了房貸感到焦慮,實現理想生活也就不遠了。

現在,就讓我從理財角度出發,和你分享我對房產投資的思考,尋找移居之地的可能,以及如何從思想的蛻變開始,成為「買得起房」的人!

內文 : 裝修費該花多少?

有人說,合理的裝潢費不要超過房價的10%,但實際上,很多人在裝潢上的花費都超過了20%,砸500萬元裝潢一間1,500萬元的房子也大有人在。

如果你只用感性的部分去思考,預算是不會受控制的。在自住的房子剛剛買來的時候,我們總是想用最好的東西,如果預算無上限,就算只住一天,也希望它用的是最好的建材。

可是如果預算有限,到底該怎麼取捨呢?用「時間」或「空間」來分割,事情會變得簡單很多。

以我做輕資產包租為例,我決定投入多少裝修費的邏輯很簡單,就是跟著「租約」走。一個租期五年的房子,我所有的建材及設備的選擇,就是考慮堪用五年即可。我不需要花幾倍的錢,選擇耐用十年、二十年的頂級建材,所以取捨變得很簡單。用「時間」來分割,我就不會多花不該花的錢,讓自己的投資賠本。

如果房子是買來出租的,我也依然建議用五年來思考裝潢的投入比重,因為五年是一個非常適合重新檢視出租成效的週期,這時也許你會考慮房子其他的用途,由出租改為自住,又或者會考慮賣掉。如果維持出租狀態,則可以在原來的裝修基礎上,再做簡單的修繕整理即可,不至於需要全部推倒重來。所以用五年來思考出租房的裝潢,可以保有最大的彈性。

如果是自住,我則建議用「六年」為週期來做考慮。因為有孩子的家庭,通常每六年就會面臨一次比較大的變動,小學畢業、中學畢業。當孩子邁入人生下一階段,家庭的生活重心也會進入一次改變,費心設計的小孩房變得不再合用、悉心挑選的學區可能也功成身退。

裝潢投入成本除了用時間來思考,也可以用「空間」來取捨。

如果我們的預算無法滿足全室都盡善盡美,呈現心目中最完美的樣子,設備都買好買滿最頂級,可以把空間的使用性做出優先排序。也許廚房對我最重要,我需要一個50萬元等級的廚房,才可以展現好手藝,反觀房間只是用來睡覺,一張床就夠,那麼是否可以先把預算砸在廚房,其他地方以後再慢慢弄。如果你是影音科技控,也可以先把錢優先拿來打造頂級高科技影音室、豪華客廳電影院,其他地方先將就著用。

時間和空間,可以幫助你在有限的預算下做出裝修費的取捨。

如果這樣還沒辦法說服你,那麼我再提供一個換位思考,看看能不能讓你更理性。假設今天買了一間中古屋,在同棟樓,有著同樣戶型與大小的兩間房子同時出售,一間沒有裝潢要賣2千萬元,一間屋主花了500萬元裝修,很漂亮,但是要賣2,500萬元。你會選擇買哪一間?

我想你應該不會願意花500萬元去買別人的裝潢。如果你是買家,你會希望越簡單越好,可以自己決定要裝修成什麼樣子。裝潢好的房子也許很漂亮,但買家只願意加個50到100萬元,而不會是500萬元。

房子的裝潢就像新車,從落地的第一天開始就不停折舊,自己眼中的寶貝,不見得會獲得別人的欣賞,他很可能會叫你拆掉,因為他不需要。

我們都以為買了家會住一輩子,大多數情況卻不會。當房子老了舊了,出現越來越多的維修問題,我們就會開始思考換屋。在我從事包租業,處理無數間三十年以上老舊公寓的情況裡,我見到的房東大多另外買新的電梯大樓住,不願意面對老舊公寓帶來的修繕問題,所以才希望出租,讓別人來幫他維持屋況,照顧房子。

從理財角度來看,裝潢就是完全性耗材,也可以說是奢侈品。當然以上建議是在預算有限的情況下,如果你爆炸有錢,預算無上限,當然儘量裝潢成自己喜歡的樣子沒差,錢錢只是變成自己喜歡的樣子。

我曾向一位設計師諮詢關於一間預售屋的客變設計,他問我:「屋裡會住幾個人?會計畫生小孩嗎?會養寵物嗎?平常兩個人吃飯嗎?還是會宴客?」我認真想,卻無法想像。一個連形狀都還沒有的房子,還在紙上談兵,我怎麼可能知道未來住進這個房子的真實場景?

我也許規劃了一間超讚的書房,幻想自己在這個房間甜美又文靜的樣子,結果早晨的陽光太刺眼,原來整間屋子最適合讀書的是另一側安靜又舒適的角落。我規劃了一個絕美的中島廚房,結果每天只是路過,還嫌高腳椅在狹長的通道上擋住了去路。

為什麼非得在搬進這個房子之前,就設想好所有的場景呢?是不是可以先與房屋靜靜共處,細細察覺房子的光影變化,每一個空間的呼吸自在,再慢慢設想怎樣才是最美好的樣貌呢?

我們似乎一直被教育著要「完美」。買了一個新家,就被迫在還沒有搬進去之前,想盡辦法讓一切看起來無瑕。新家就是要有新家的樣子,搬進去才開始買家具、才開始做天花板、才開始刷牆,像話嗎?於是,我們從來沒有機會見證一個「家」從無到有的過程,我們害怕弄髒手、害怕孩子接觸「有缺陷」的東西,所以等我們長大了,對於如何照顧一個家、修繕一間房子,一無所知。

只要我們能接受「不完美」,裝修房子不是一定要一次到位。先搬進去一個空白的家,再與心愛的家人一起慢慢見證「家」從無到有的過程,不是很美嗎?

買中古屋必問!

中古屋一旦超過十五年,一定會開始有大大小小的維修問題出現,不能期待它跟新房子一樣。但又說,面對漏水之類的瑕疵,最好選擇現況交屋自己修繕,和屋主周旋是浪費時間,也不會真的省到錢。那麼,如何在看屋時發現問題,就變得非常關鍵!

除了修繕瑕疵,中古屋很常出現「現況與權狀坪數不符」的情況,格局經過改動、外推,都是老房子很常見的!但這些不合法的增建坪數,如果遭到檢舉,很可能又要花一筆錢拆除,恢復原狀。「頂加」就是一種常見的違法增建,但是賣家卻會拿來作為加價的理由,雖然出租能有租金收益,但是你也要評估被報拆的風險,相較於為了這個違法增建多付出的房價,究竟值不值得。

以下我要分享中古屋最重要的幾個評估要點,當你拿到仲介給的資料,請你一定要先問這幾個問題,並且要求他提供資料。而這些資訊也會成為你出價非常重要的參考,知己知彼百戰百勝,你越了解屋主,掌握越多訊息,談判才會握有越多籌碼。

Q1. 屋主是什麼時候買這間房子的?

目前的房地合一稅,在兩年內轉售課45%的交易所得稅,第三年到第五年都是課35%,只有超過五年以上,稅率才會降到20%以下。所以現在短期炒作的風氣已經大減,大部分人都會持有五年以上才考慮出售。也因此有些人認為,持有超過五年的房子比較有議價空間。我倒認為正好相反!既然課稅如此高,仍堅持要在五年內就轉手,一定有「非賣不可」的理由,要不就是急缺錢,要不就是投資客,取得成本非常低,這反而是你大刀闊斧砍價的好機會,但你一定要做功課,合理出價。若是堅持短期炒高價格的投資客,不肯讓價,你也不一定要買。

屋主的持有時間,除了多少能透露他的買房目的,還關係到他的成本,知道成本,你就越能精準出價。只要你出的價格拿捏到他「沒什麼賺、但也不會虧」,這就是對你最有利,而對方也能接受的甜蜜點,一定有機會成交!你隨意砍價,也許價格你很滿意,但是對方不一定能接受,這樣的買賣是不會成交的,反過來也是一樣,他開價離譜,你當然也不甘心。

實價登錄從2012年上路,現在也已經落實到門牌資訊,只要是2012年之後交易的房子,基本上都能查到交易價格。所以當你知道屋主大概在什麼時候購買,就越能在實價登錄上快速找到他的成交記錄,掌握他的取得成本。

如果屋主才買不到一年,或者剛裝修完不久就要脫手,不是投資客就是這個房子有問題。一間正常的房子,不會有人才住幾個月就要賣掉,除非他一開始就是短期投資目的,或者房子真的有什麼難言之隱,讓他住不下去。

Q2. 現在為什麼要賣?

如果常看房,你一定對於以下屋主賣房的理由不陌生:移民出國住不到了、不夠住了要換大間的、工作地點調到其他地方了,這幾個是最常聽到的。但我也聽過「本來打算當新婚房,結果分手了」這類的理由。

其實賣房的理由百百種,有真有假,但只有一種情況,屋主是不會說真話的,那就是「缺錢」。如果缺錢才賣房,讓你知道了,豈不是被當豬宰?而仲介有可能知道真實情況,也可能不知道,但就算知道,多半也不會告訴你,除非你跟他夠熟。

我們問這一題,並不期待對方說真話,但依然有蛛絲馬跡可以交叉比對,來判斷對方是否「缺錢」。舉例來說,我有一間房子,當時賣家告訴我的賣房理由是「想搬去跟女兒住」,但是我看房的時候,看到他滿屋子的珍貴石頭,他是一位寶石收藏家。閒聊之餘,他炫耀著一顆超級大又未經打磨的藍寶石,脫口說出他隔天要拿去市場賣,可以賣到180萬元。相談甚歡之際,又突然說,他在附近山上還有幾甲地也想賣,問我有沒有興趣?綜合以上,我想你也應該察覺,他有多缺錢了吧?只是單純要搬去跟女兒住,怎麼會需要賣房賣地,又賣寶貝石頭呢?

問了不一定會得到真實的答案,但盡量開口聊天,挖掘資訊,不論是見到屋主還是仲介,都要把握機會,一定可以從蛛絲馬跡找到一些線索,這些都會讓你在談判的時候立於不敗之地。

Q3. 這幾天才開始賣的嗎?

其實你要問出來的是「什麼時候開始掛賣的」。掛賣的時間,決定了屋主心態的變化。如果你在上架的第一時間就去看房,此時屋主對於價格的心態是最高的,除非缺錢缺到不行,急著趕快變現,否則一定會想hold住一段時間,看看是否有更高的出價。一旦戰線拉長,時間久了,一直沒賣掉,心態就會開始放軟,價格就會開始鬆動。所以,賣越久的,通常代表越好談!

同樣地,比較敏感的仲介會聽出你的弦外之音,會跟你說才剛出來,熱騰騰的,甚至會說還沒放到市場上,先推薦給你看!因為開價很實在!

聽到這句話,你要有所警覺,這就是在對你進行價格的「洗腦」戰,讓你一開始就有一個價格很便宜的印象。

但是你也有機會,聽到比較誠實的仲介告訴你已經賣一段時間,因為之前開太高了,現在已調降……等等,仔細聽他怎麼說,你可以從中找到一些線索,來判斷此時屋主的心態。

Q4. 房子曾有漏水或是修繕的記錄嗎?

有些屋主會誠實告知,透過仲介轉達,有些則不會。如果對方誠實告知有,你會省事一點;如果說沒有,你就更要睜大眼睛仔細看。

我看過一間房子,屋主已經搬走,帶看的是仲介。我在主臥的廁所看到一塊磁磚明顯隆起,仲介見狀連忙解釋說只是天氣忽冷忽熱才翹起來,屋主會修好,要我不要擔心,再三向我保證不是漏水。後來我走出廁所,繞到翹起磁磚的牆面外側,正好是走道的角落,就發現牆面上泛著一小塊壁癌,油漆都已經起泡。顯然這面牆壁裡面存在著積蓄已久的漏水情況,才會造成磁磚膨拱、外面長壁癌。我指出了這個問題,仲介尷尬地笑,說屋主跟他說沒有漏水,但是既然有,屋主一定會修好,要我不要擔心。

仔細看牆壁,特別是連接浴廁的牆面、浴室天花、房間或客廳天花與牆壁的交接處,以及窗框四周。這些地方是最容易滲漏水的角落,要仔細觀察是否有壁癌。如果你看房的時候是下雨天,那就太好了,這是你觀察是否有滲漏水最好的時機,看看牆面是否出現水漬?摸起來是否有潮濕的感覺?

不過,通常屋況不太好的房子,賣家在出售前都會做簡單的整理,至少會重新粉刷,讓屋況看不來不至於太糟,因此有很多滲漏水的痕跡會被掩蓋。

這裡教大家一個實用技巧:敲牆。你在屋內走動時可以用手輕敲牆面,看看是實心水泥牆?還是表面蓋了一塊板子?特別是迎風面,外牆會被風吹雨淋的牆面。如果有蓋板情況,百分之百是這面牆長年有外牆滲水進來的情況,從裡面披上防潮布後再用矽酸鈣板封住,幾年之內水不會滲進來,但也大概不會超過五年。要徹底防水,除了從裡面處理,外牆也要重做防水,但因為從外牆施作成本較高,如果是高樓層,需要出動蜘蛛人或是吊車作業,比較經濟的作法是直接從裡面蓋板,把水擋在外面。如果發現蓋板情形,說明了房子存在大面積的結構性滲水問題,要進一步了解是否有從外牆施作防水。

潮濕、水漬、壁癌、蓋板,都是你議價的籌碼。

Q5. 屋主裝修過嗎?什麼時候裝修的呢?

如果你走進的是一間屋齡超過二十年的房子,但卻裝修得又新又漂亮,我勸你不要開心得太早。如果屋主是在一年內裝修,現在就要賣,道理同第一題,我保證他是投資客。投資客裝修的房子會有什麼問題呢?不是自己要住的房子,你認為他會用很好的建材嗎?通常只是為了掩蓋問題!

只有真正自住的房子,屋主才會認真裝修。如果屋主真的是自住,花了很多錢裝修得美輪美奐,這樣的房子是捨不得賣的,會住很多年,住到裝潢都折舊了,有斑駁的痕跡,才捨得賣,這你是看得出來的。

沒有使用的痕跡,沒有生活感,卻有一個靠打扮撐起來的空殼子,你相信他自住?所以裝修太新的房子,一定不會告訴你真話,都會說是自住,然後瞎掰「本來要當新婚房,結果分手了,想要離開傷心地」這一類的鬼話。買了這樣的房子,很快就會原形畢露,該漏水的、該壞掉的,馬上就一一浮現。

在後面的章節,我會單獨一篇說明,為什麼你應該買「裸屋」,不要買人家裝修好的房子!

Q6. 請仲介調「建物測量成果圖」

如果你真的有意願購買這間房子,別衝動,下斡旋之前,先做這件事:請仲介幫你調出房子的「建物測量成果圖」以及「最新的謄本」。

中古屋如果沒有當初建商繪製的格局圖,可以用建物測量成果圖取代,這是每棟建物都會在地政事務所存有的資料,只要有門牌地址,你也可以自己申請。如果你想知道房子到底有沒有違建?坪數正不正確?這張圖會告訴你答案。(見書內附圖)

圖上除了會標示出建物的位置,能看出建物座落於何筆土地以及它的座向,還可以看到建物的形狀、尺寸,以及陽台等附屬建物,但是不會繪製出室內的隔間牆。有了這張圖,你可以與現場環境實際比對,就能看出是否有陽台外推、前後院加蓋等違章情況。

早期建築法規並沒有「附屬建物」這一項,有些三十年以上的老公寓,現場可能有陽台,但權狀上卻沒有包含這部分的坪數,賣房子的時候平白無故少算坪數,後來政府才開放陽台補登,讓權狀與實際現況吻合,這也是你可以檢查的項目之一。如果他沒有補登,等於陽台是送你的,你賺很大!

還有,老公寓的坪數其實是包含部分「梯間」的,所以在圖上的建物形狀,會把這部分也畫進去,可能會跟你現場看到的有些不一樣。這會減少一些室內的實際使用空間,其實就是早期「公設」的概念,只是這部分的佔比很小,影響不大。

而建物謄本與土地謄本,可以在「建物所有權部」以及「土地所有權部」看出房子和土地的產權情況,所有人是否為賣家本人?或是共同持有還有其他人?是否有預告登記、查封、假扣押、假處分或破產登記等註記?這些註記稱為「限制登記」,也就是賣家可能與人有債務糾紛,這樣的房子或土地產權無法直接移轉,必須經過債務清償及塗銷的程序,才能順利過戶,這會屬於比較高風險的情況,如果真的想買,一定要請教專業的地政士弄清楚情況。

而在「建物他項權利部」及「土地他項權利部」中,可以看出房子的債權情況,牽涉到屋主的取得成本還有財務情況,這是我們出價時非常重要的依據!下一篇我會詳細解說,怎麼從謄本推測屋主心態,掌握屋主成本,提高出價和議價的成功率!

(更多內容請詳見本書)

最佳賣點 : 你以為買不起,其實你可以!

書中附財務測算QR Code,立即升級買房財富腦