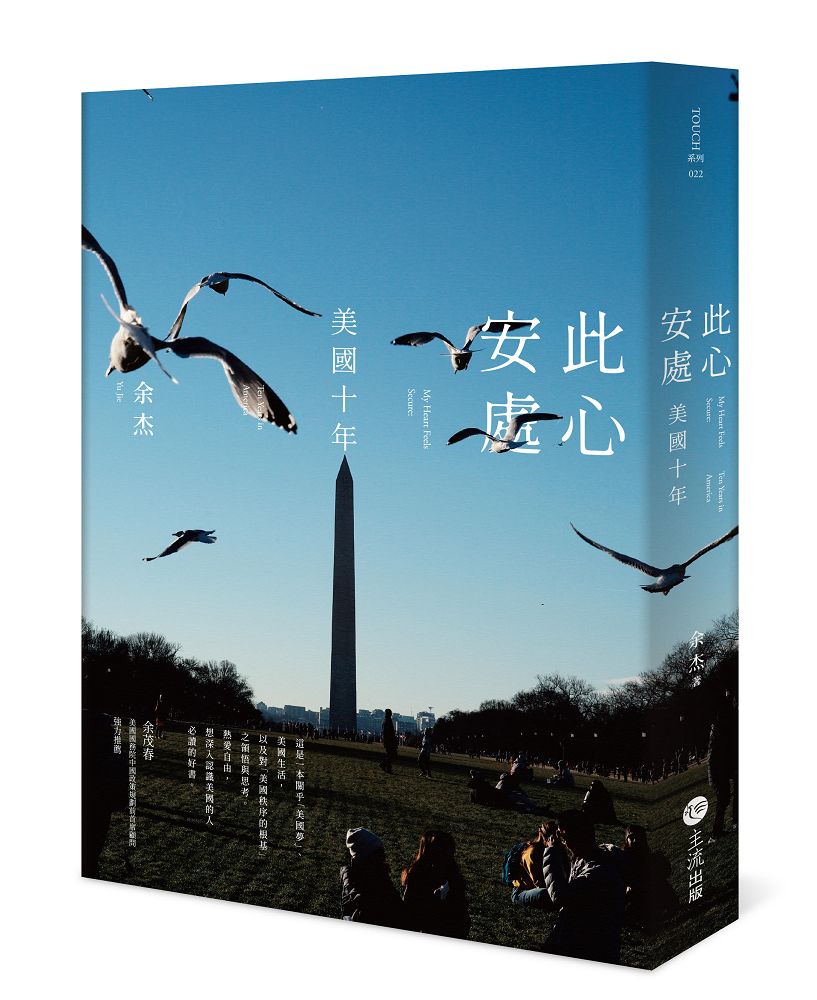

此心安處: 美國十年

| 作者 | 余杰 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 此心安處: 美國十年:,余杰的《此心安處:美國十年》是一部罕見的醒世之作。它用最誠實和犀利的肺腑之言,清晰而強有力地定義了什麼是成為一位美國公民的真正含義。余杰先 |

| 作者 | 余杰 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 此心安處: 美國十年:,余杰的《此心安處:美國十年》是一部罕見的醒世之作。它用最誠實和犀利的肺腑之言,清晰而強有力地定義了什麼是成為一位美國公民的真正含義。余杰先 |

內容簡介 余杰的《此心安處:美國十年》是一部罕見的醒世之作。它用最誠實和犀利的肺腑之言,清晰而強有力地定義了什麼是成為一位美國公民的真正含義。余杰先生素以愛憎分明、嫉惡如仇著稱,此書完整地解釋了余先生個性的精神源泉,即對專制制度下醬缸文化的徹底脫離和唾棄,和對美國自由民主精神完全認同和誓死捍衛的決心。他在美國的十年,不僅僅是沐浴自由、安身立命的十年,更是為自由吶喊、由「過客」速變為美國主人翁的十年,是為美國民主更加完善壯大而奮鬥的十年。每一位希望入籍美國和已經入籍美國的新移民,每一位希望尊嚴和自由、徹底解脫專制文化枷鎖的人,每一位熱愛自由、忠誠美國、立志捍衛美國立國根本原則的人,都應該閱讀此書。

作者介紹 余杰關於作者余杰 Yu Jie1998年出版處女作《火與冰》,在世紀之交死水般寂靜的文壇掀起一陣旋風,短短數月間暢銷百萬冊,有如魯迅和柏楊般的批判性文字和思想影響了整整一代中國青年。此後十餘年間,與劉曉波一起推動中國的自由與人權,屢受中共當局之禁書、圍剿、軟禁、拘押乃至酷刑折磨。2012年1月,攜妻兒赴美,拋棄如同「動物農莊」般野蠻殘酷的中國,誓言「今生不做中國人」,定居華盛頓郊區,主持亞太宗教自由與民主化研究所,潛心讀書思考、著書立說。2018年12月,入籍美國,自由在哪裡,祖國就在哪裡,拒絕鄉愁,享受孤獨。以寫作為職業和志業,只做這一件自己擅長做的事情。長期為北美和台灣多家華語媒體撰寫專欄文章,著作多達八十餘種,一千五百萬字,涵蓋當代中國政治、近代思想史、民國歷史、台灣民主運動史、美國政治、基督教公共神學、保守主義政治哲學、人權和宗教信仰自由等諸多領域。致力於用文字顛覆馬列毛習極權主義、解構中華大一統觀念、批判西方左派意識形態,進而在華語文化圈推廣英美清教秩序與保守主義政治哲學,即獨樹一幟的「右獨」理念。多次入選「最具影響力的百名華人公共知識分子」名單,并獲頒「湯清基督教文藝獎」、「亞洲出版協會最佳評論獎」、「公民勇氣奬」、「廖述宗教授紀念獎」等獎項。以華語文化圈唯一擁有言論自由和新聞出版自由的台灣為精神故鄉,心係台灣的美食、風景、書店和朋友。相信文字可以穿越漫長的時間與廣袤的空間,相信讀書這一古典的愛好能帶來生命中最大的快樂,願意以書為媒,結識更多自由而勇敢的心靈。

產品目錄 自序 脫支難,入美更難/4 第一卷 重生十記 住房記雅/22 飲食記美/32 讀書記悅/43 開車記捷/53 穿衣記簡/65 看病記難/74 入籍記榮/84 購槍記勇/94 抗疫記危/105 投票記弊/117 第二卷 美麗如斯 在星條旗飄揚的國度,自由是最美的風景:美國必遊的八大景點/130 美國西遊記:從維吉尼亞到德克薩斯/174 美國第一莊園:蒙蒂塞洛山莊/229 敗軍之將,可以言勇:尋訪李將軍和「石牆將軍」的腳蹤/239 第三卷 知人論世 名豈文章著,天地一沙鷗:懷念余英時先生/250 美國之大,處處可以擺下一張書桌:我所結識的十二位北美華裔學人/270 美國人的體面與中國人的面子/323 第四卷 與兒同行 美國小學生心中的英雄是消防員/339 美國小學老師怎樣向學生介紹自己?/347 家長之怒,楊金之勝/355 為什麼要反對左派將學校當做洗腦工具?/367 我怎樣幫兒子擺脫左派思想灌輸?/379 誰是比狼更凶狠的豬:跟兒子一起讀《動物農莊》/391 怎樣為孩子挑選一所好高中?/402 兒子是怎樣考上全美排名第一的公立高中的?/413 附錄 余杰:作為抵抗時間的思想家——盧斯達訪談余杰/427

| 書名 / | 此心安處: 美國十年 |

|---|---|

| 作者 / | 余杰 |

| 簡介 / | 此心安處: 美國十年:,余杰的《此心安處:美國十年》是一部罕見的醒世之作。它用最誠實和犀利的肺腑之言,清晰而強有力地定義了什麼是成為一位美國公民的真正含義。余杰先 |

| 出版社 / | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| ISBN13 / | 9786269635061 |

| ISBN10 / | 6269635063 |

| EAN / | 9786269635061 |

| 誠品26碼 / | 2682339730001 |

| 頁數 / | 448 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21CM |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 自序:脫支難,入美更難

二○一二年一月十一日,我們一家三口在多名國保警察的監視下登上從北京飛往華盛頓航班。飛機起飛後,我頓時有了一種從即將淹沒我的洪水中掙扎上岸的輕鬆感。

幾年後,有國保警察讓老家親友帶話給我:「歡迎回家看看,絕對保證安全。」我一笑置之,並一口回絕:如同余英時先生一樣,我沒有鄉愁,在中國亦無家,我的家在美國。

在離開那一刻,我心中發誓說,只要中國在共產黨統治下,絕不再踏上這片黑暗暴虐的土地。除非,中共政權崩潰,我的出生之地四川獨立為蜀國,或作為蒙古人的我看到南蒙古與蒙古共和國合二為一,那我願意回訪這兩個地方。即便如此,我不太可能回去定居。未來若干年我將在美國生活,逐步適應美國的風物,成為第一代美國新移民。

羅馬尼亞作家馬內阿(Norman Manea)在奔赴美國時,口袋中放著一條早已爛熟於心的信條:「我將不為我不再相信的事物服務,無論它稱自己為我的家、我的祖國還是我的教堂。」他選擇離開,拒絕成為純粹的納粹小說中的人物,他接受了這樣一個事實:「我將不會死在我出生的地方。」這也是我的選擇。我一出生就自動有了戶籍和國籍,我有權放棄和斷絕它們,去爭取新的國籍和身分認同。

二○一二年一月十一日的離開,是身體意義、空間意義、物理意義上的離開。飛機在太平洋和美洲大陸上飛行十三個小時,這是離開所需要的時間,比摩西和族人離開法老為王的埃及所需的時間少太多。然而,接下來還要經歷精神和心靈的離開—那是一段更長的過程。

舊約聖經不僅是歷史,更是現實。當初,以色列全會眾在曠野向摩西發怨言說:「那時我們坐在肉鍋旁邊,吃得飽足。你們將我們領出來,到這曠野,是要叫這全會眾都餓死啊!」他們在曠野中流浪四十年,到達流淌著奶與蜜的迦南地的,不是他們,而是下一代。今天很多海外華人也是如此,身體離開中國,在美國買房、生娃、入籍,但內心並沒有歸化美國,心還在中國。

一位名叫「皮皮蝦」的北美華人網路寫手,在一篇題為〈印度人接管矽谷的十大法寶〉的文章中,分析了印度裔比華裔在美國更成功的原因:印度裔對美國忠誠,且努力融入主流社會,他們從未想過回去,有在新大陸當家作主的心態;他們更擅長作美國人,認同美國主流文化。

印度總理莫迪訪美時,川普陪同他一起去見在美印度僑胞,場地是德州一個能容納幾十萬人的露天體育場,場面宏大,人頭攢動。莫迪發表演講,句句讓川普及美國民眾高興和滿足—他呼籲印度裔美國人「要好好建設美國,把美國建設得更加繁榮」。態度決定一切,既然認定美國是子子子孫孫的地盤,印度裔美國人安營紮寨,積極參與政治、投票、創業、投資、職場打拼命、養育子女,一切都不遺餘力。

與之相比,很多在美國的華人卻「心繫祖國」。中國領導人訪美時,會見華人名流,不會鼓勵他們「要好好建設美國,把美國建設得更加繁榮」,而是希望他們幫助實現「中華民族偉大復興」,參與「千人計畫」,偷竊美國核心技術,雙方一起發大財。長久以來,華人被視為對美國最不忠誠的少數族裔,不是沒有理由的。他們整天抱怨遭受美國主流社會種族歧視,卻從不反省自己的假宣誓、不忠誠——看一看美國的中文媒體、聽一聽美國的中文電台,哪一個不是在辱罵美國和諂媚中國?

某華人教會有一位長老,是腰纏萬貫的大商人,移民和入籍美國已大半生,兒子在美國出生。有一次,我們討論到中美發生戰爭的可能性。他激動地說:「如果中美發生戰爭,我一定回國為祖國而戰。」我大吃一驚,反問他兩個問題:第一,你當年入籍美國時,曾宣誓效忠美國,你的宣誓是假的嗎?作為基督徒,應當宣假誓嗎?第二,你的兒子是土生土長的美國公民,肯定會為美國而戰,若你為中國而戰,父子要在戰場上彼此廝殺?他無言以對。

我不會作這種「卑賤的中國人」。我發誓在精神和心靈上「脫支入美」,「脫支」不是脫脂牛奶那種「脫脂」,而是徹底擺脫中國文化和思維方式。唯有如此,才能得到鄭南榕說的「百分之百的自由」。「脫支」如同刮骨去毒那樣痛苦和艱鉅。如何「脫支」?我制定六條規則,在日常生活中實踐。

第一個「脫支」規則是:基本斷絕與中國國內人士的聯繫。路遙知馬力,日久見人心,在不同的環境中生活,時間長了,彼此的分歧越來越大。原來的大學同學,在宿舍裡徹夜長談時,談六四,談民主,快意恩仇;但當他們成了政府官員、媒體領導,「屁股決定腦袋」,立刻官話連篇,各為其主(我的主是上帝,他們的主是共產黨),所以相見不如不見。當我成為美國人之後,更是與那些自以為代表中國國家利益的「愛國賊」一刀兩斷—他們明明是低端人口,偏偏為中南海操心,將我視為罪該萬死的「賣國賊」。其實,強拆他們房子的不是我,餵他們孩子喝三鹿奶粉的也不是我,但對他們來說,罵罪魁禍首很危險,罵遠方的「叛徒」無須付出任何代價。

第二個「脫支」規則是:不強迫孩子學中文。在美國,不少華人家庭強迫孩子學中文,說「中國人要懂中文,要守住文化的根。」他們的孩子從小學到高中,長達十二年,每個週末都去上半天中文課,苦不堪言。到了大學,孩子們終於如釋重負,迅速放棄和忘記中文。更關鍵的是,美國大大小小的中文學校,教授的不單單是文字和語言,還包括灌輸來自中國的有毒文化。大多數中文學校都是中共使領館的隨附組織,中共使領館免費提供洗腦教材。千辛萬苦逃離中國來到自由世界,卻自願送孩子去中文學校被共產黨洗腦,這不是腦殘嗎?有朋友問我:「你是用中文寫作的作家,難道不想讓孩子長大後讀你的著作嗎?」我回答說,這種想法是自私的,孩子不是父母的私有財產,孩子沒有義務承擔父母的使命,孩子有他獨立開拓的精彩人生。我希望孩子自由快樂地長大,成為單純、陽光的美國青年,如魯迅所說:「只能先從覺醒的人開手,各自解放了自己的孩子。自己背著因襲的重擔,肩住了黑暗的閘門,放他們到寬闊光明的地方去;此後幸福地度日,合理地做人。」

第三個「脫支」規則是:不用微信或抖音等中國社交媒體,不用淘寶等中國網購平台,除非因寫作時需要搜集批判素材,否則不看中國影視等娛樂節目。那些東西,只會降低人的智商、麻醉人的良知。我在離開中國前夕就發誓,到了美國,絕不使用中國的社交媒體——因為缺乏言論自由;也不再使用推特中文圈——因為缺乏有質量的言論。我到美國後吃驚地發現,微信、抖音和淘寶等,在短短幾年間幫助中國「統一」了數百萬北美華人的思想,將他們重新拖回虛驕專橫、謊言肆虐的牆內。幾乎找不到幾個海外華人不使用此類社交媒體,很多人對中共散佈的假新聞和法西斯意識形態照單全收。比起美劇來,他們更喜歡看中國的垃圾影視,將自己變成垃圾的一部分。

第四個「脫支」規則是:盡量不購買「中國製造」的產品。我在美國生活的十年,恰好是「中國製造」席捲美國的十年,美國製造業被掏空、數百萬工作機會消失、鏽帶(Rust Belt,指工業衰退的地帶)在絕望中掙扎。中國加入世貿後,挾其數億奴隸勞工之優勢,讓華爾街、矽谷、好萊塢、迪士尼、波音和沃爾瑪向其下跪,發大財的是中共權貴集團和美國東西兩岸的無良菁英。川普崛起,正是對極權主義結合權貴資本主義之全球化的否定和反彈。川普入住白宮後,常常在白宮舉辦美國製造的產品的博覽會,鼓勵美國人買美國貨。我撰文批判偽全球化、反民主自由的全球化、中國化的全球化,並身體力行:盡量不買中國產品,買美國製造和在地製造的產品,即便後者稍貴一些。每次購買商品,我都會仔細看產地。

第五個「脫支」規則是:不參加形形色色的華人社團(包括同學會、同鄉會及所謂「海外民運」團體——我懷疑真有「海外民運」嗎?)。我奉行君子不群、君子不黨之處世原則,一個人寫作、一個人戰鬥——當然我有很多朋友,我交朋友,是生命個體與生命個體的聯結和碰撞。我早就看到「海外民運」內部的紛爭傾軋及中共特務的嚴重滲透,很多口頭上反共的人,本質上跟中共「精神同構」。相當多「海外民運」團體捲入靠為偷渡客辦理假政治庇護賺錢的「生意」,喪失了反共所必須的道德高度。當有人將我稱為「中國民運人士」時,我立即澄清:我不是「中國民運人士」,既非「中國」,也非「民運」;我是一名獨立作家,用華語寫作的的美國作家。

第六個「脫支」規則是:離開華人教會。相較於中國本土、香港和台灣的教會,北美華人教會的屬靈狀態最差,大部分會友對聖經真理不感興趣,只是將教會當做少數族裔俱樂部和沙龍——這是我拜訪了數十家北美華人教會之後的整體感覺。到美國後,妻子在一間華人教會作過幾年傳道人,我在教會帶查經和上成人主日學。隨著時間流逝,我越來越有一種陷入沼澤地的感覺:教會像是賊窩,牧師像官僚和商賈,會眾熱衷於家長裡短、流言蜚語,人們研讀COSTCO(好市多)折扣券比研讀聖經更有熱情,共產黨特務滲透教會,長執會淪為共產黨黨小組。於是,我與妻子邁出「脫支」的最後一步,脫離華人教會。邁出這一步,一夕之間,沉重的精神壓抑,全部解除,如同去掉枷鎖,海闊天空,神清氣爽。

我對野蠻卑賤的中國與海外浸淫在中國文化中的華人圈子充滿鄙夷和厭惡,正如法國作家左拉(Émile Zola)所說:「恨是聖潔的。出自強有力的心靈,對平庸愚蠢的厭惡。恨就是愛,去感覺靈魂的溫暖,去遠離可恥的事物。如果我有任何價值,那是因為我不合群,而且我恨。」我也欣賞跟俄羅斯一刀兩斷的作家納博科夫(Vladimir Nabokov),他到美國之後自我定位為「道地的美國人」,「道地得像亞利桑那州的四月天」。他厭惡俄國的一切,「對無救贖的邪行罪孽念念不忘,對時下能令一位具愛國情操的蘇聯人感動的任何東西徹底無動於衷」;他跟在美國的俄羅斯異見者、難民群體十分疏遠,即便他們口頭上說反對布爾什維克暴政;他告訴蘇聯當局派來遊說他「回家看看」的代表說,不僅是醜陋的城市和工廠,他對俄國的農場和森林都沒有興趣—如此,對方無計可施。

「脫支」很難,難於上青天,比蜀道還難。「脫支」之後「入美」更難,很多華人在美國住了一輩子,仍然是中國人而不是美國人,如同一滴油浮在水面而不是一粒鹽融入水中。美國文化(清教秩序)與儒法互補、佛道支撐的中國文化水火不容。用中國文化的觀念去認識美國,往往是指鹿為馬、夏蟲不可語冰。比如,中文將White House 翻譯成「白宮」,「白宮」與「白屋」一字之差、謬之千里——美國沒有皇帝,當然沒有宮殿,總統住的地方與我這樣的一介平民住的地方,都用House 這個單字。又比如,中文將State 翻譯成「州」,也是不倫不類。美國的每一個State 都是一個共和國,所以美國才叫「合眾國」,而「州」是中央集權模式之下的地方政府。

在此之前,我有超過十次訪問美國的經歷,但畢竟是過客心態,對美國的觀察和理解不無片面和膚淺。等到真正在美國定居下來,我才發現自己宛如闖入瓷器店的公牛,宛如進入文明社會的野蠻人。我必須時時洗滌過去三十九年在中國生活、自己身上被這口大醬缸熏染上的「陰溝中的氣味」——捷克作家克里瑪(Ivan Klima)說過,凡是在獨裁專制社會生活過的人,身上都有這種「陰溝中的氣味」。很多時候,兒子成了我的一面鏡子,成了我的老師。比如,在餐廳吃飯時,我說話的聲音大了,兒子便提醒我,要小聲,不能干擾鄰座的人;開車上路時,偶爾情不自禁像在北京那樣無視行人、加速而行或按喇叭,兒子便提醒我說,要讓行人先走、不要按喇叭……每一次,我都深感慚愧且感謝兒子的提醒。雖然是生活中的小事,但生活習慣背後隱藏著大觀念,顯示著文明與野蠻的距離。要成為貨真價實的美國人,絕非口頭上說說而已。

某些常年居住在美國的所謂中國民主人士,得到美國的庇護,卻恩將仇報,變臉對美國破口大罵。他們對美國的仇恨,緣於美國是個平等社會,美國不會將他們當做人上人,不會將他們像菩薩一樣供奉起來,美國不歡迎那種不願靠勞動養活自己的「巨嬰革命家」。於是,他們由失望轉為怨恨,比仇恨中國還要仇恨美國。他們四體不勤、五穀不分,肩不能挑、手不能提,自以為是、顧影自憐,上也上不去,下也下不來,永遠成不了美國人。

我也認識一些迅速適應和享受美國生活的朋友。他們在中國時是教授、律師、工程師、醫生等「菁英」階層,到了美國,審時度勢,迅速轉換職業跑道。有人當裝修工,有人當空調修理工,有人開長途大卡車,有人當護士……百舍重繭、沐雨櫛風,自食其力、養家餬口,自由而快樂。在美國當藍領工人沒有什麼丟臉的,靠勞動掙錢光明正大,這才是真正融入美國、成為具有牛仔氣質的美國人—只要到美國人的車庫中看看,裡面擺放著多少各種工具,就知道美國人有多麼聰明能幹了。

美國當然不是天堂。從中國移居美國,並不意味著從此過上高枕無憂、享用從天上掉下來的餡餅的生活,另一場硬仗等著我參與其中,那就是左與右的觀念大戰。我在美國生活的十年,前四年是美國社會急劇左轉的歐巴馬時代,後兩年是極左派更猖獗的拜登時代(拜登不是合法當選的總統,是靠舞弊竊取國家權力的盜賊,是一個犯罪家族的大家長,也是「深層政府」操縱的傀儡),只有中間四年是撥亂反正、生機勃勃的川普時代。在百年左禍的驚濤駭浪中,在美國和西方面臨的內憂外患中,我完成了《大光:宗教改革、觀念對決與國族興衰》系列和《西方左禍與自由危機》系列,為美國辯護,為憲法辯護,為保守主義辯護,為清教秩序辯護,同時與企圖侵蝕、毀壞、顛覆美國根基的中共及美國內部的左派黑暗勢力抗爭。經濟學者、評論人何清漣在為《大光》所寫書評中指出:

余杰與我一樣,來美國的年代是美國保守主義迅速衰落的時代,當時,我們對美國的認知還是托克維爾描述的「美國式民主」——地方自治加三權分立的基督教國家、大陸制憲會議與憲法的神聖、雷根時代。但二○一五年西方難民潮之後,我們深刻感知西方世界的變化,開始關注美國國內政治、經濟與社會的變化。余杰的《清教秩序五百年》,涉及到自歐巴馬當政以來的時間段不過十三年,放在五百年當中非常短促,但余杰卻非常敏銳地捕捉到各種本質的變化,並尖銳地指出這些變化與清教秩序——上帝選國各種不可調和的衝突與矛盾。

在這本《此心安處:美國十年》中,我記載了我的「美國夢」,我的自由、平淡、充實、快樂的美國生活,我在美國觀賞到的風景、往來的人物、讀的書和看的影視,我與兒子一起學習的經歷,以及我對柯克(Russell Kirk)所說「美國秩序的根基」的領悟與思考。剛到美國的前四年,我親身體驗到歐巴馬的胡作非為給美國造成的傷害,但美國政治和美國問題尚未成為我思考和寫作和重要部分。直到川普的出現和崛起,美國社會乃至全世界都因川普主義而分裂為兩大陣營,美國與中國進入「新冷戰」狀態,我才開始關注並參與這場生死攸關的觀念對決之中,並猛然驚覺某些原來誤以為是朋友的人,其實在觀念秩序上是不共戴天的敵人。

二○二○年十一月八日凌晨,我在臉書上發出一則感想:「今夜,我發現與很多老朋友在世界觀上的差異何止十萬八千里。大概他們也覺得無法理解我基於基督信仰的古典自由主義或保守主義思想吧!沒有在共產國家受過折磨的人,很難擺脫左膠的誘惑。即便在共產國家受過酷刑的人,也有可能繼續沉淪於左膠的醬缸之中。」這一天,是美國的國恥日,竊國集團對美國的傷害比九一一的恐怖分子還要大。此後,美國陷入一九六○年代以來最嚴重的困厄與混亂之中。左派思想和左派狂徒如龍捲風來襲,所到之處,一片蕭瑟。壞人不在國境之外,壞人在白宮、在國會議場、在最高法院、在常春藤大學的教室、在攝影棚、在報紙頭條,甚至在教堂的講壇。但我深信,美國終將從泥沼中站起來,再度偉大,因為,在美國公民中,愛美國的人畢竟比恨美國的人多,支持自由市場經濟的人畢竟比擁抱社會主義的人多。我批判中國,也批判美國。我對中國的批判,是出於對中國的恨與厭;我對美國的批判,是出於對美國的愛與惜。

我的「美國夢」與建國者和立憲者們的「美國夢」是一樣的:這是一個讓勤勞者和聰慧者承受地土的國度。喬治‧華盛頓(George Washington)說:「合眾國將以一個民族國家的形式存在,如果它的公民不能獲得完全的自由和幸福,那完全是他們自己的錯。」毫無疑問,這個新國家不同於舊世界—喬治‧華盛頓如果在英國軍隊裡,絕無可能升到上校軍階以上;約翰‧亞當斯(John Adams)很可能不過是一名鄉村律師;亞歷山大‧漢密爾頓(Alexander Hamilton)身為私生子,永遠沒有機會展示其天賦才能。每當美國人談到有人能夠「拉著鞋帶把自己提起來」並終於成功地「白手起家」時,他們總是充滿了敬愛之意,正如羅伯特‧貝拉(Robert Bellah)所說:「顯然,對大多數美國人來說,生命的意義就是要成為一個完全屬於自己的人,恨不得自己生出自己來……只要你能完全抗拒加入群體,你就能成為一個真正值得別人景仰與愛戴的好人。」

作為一名普通的新移民,我在這個自我選擇歸化的國度裡,自由地生活、思考和寫作,這就是一個寫作者最大的成功和滿足。我感激美國,心甘情願地為美國而戰,無論是用筆,還是用槍——我的書桌抽屜裡,就放著一把自己購買的手槍,這是我成為美國公民之後,妻子給我的禮物。美國總統和美國政府絕不可能以「抗疫」為名,實施中國式的「封城」政策,不准千千萬萬美國人出門,因為很多美國公民跟我一樣,家中都有槍。

最佳賣點 : 余杰的《此心安處:美國十年》是一部罕見的醒世之作。