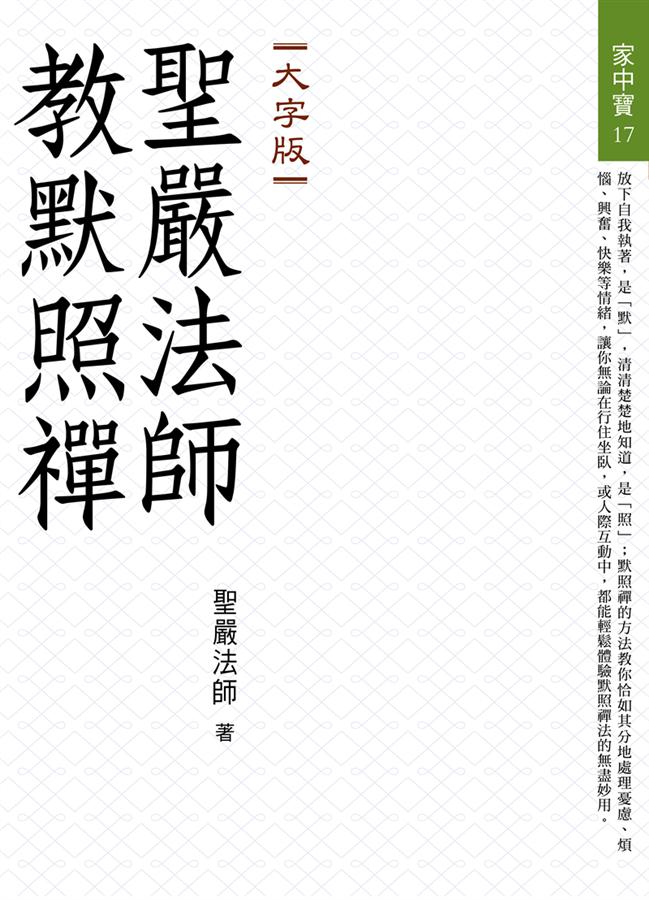

聖嚴法師教默照禪 (大字版)

| 作者 | 聖嚴法師 |

|---|---|

| 出版社 | 財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 |

| 商品描述 | 聖嚴法師教默照禪 (大字版):☆默默忘言‧昭昭現前默照禪,為身處世間紛擾的大眾,提供了一個究竟的出路。本書是聖嚴法師多年來傳授默照禪法的精華,為當代講授默照禪最嚴 |

| 作者 | 聖嚴法師 |

|---|---|

| 出版社 | 財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 |

| 商品描述 | 聖嚴法師教默照禪 (大字版):☆默默忘言‧昭昭現前默照禪,為身處世間紛擾的大眾,提供了一個究竟的出路。本書是聖嚴法師多年來傳授默照禪法的精華,為當代講授默照禪最嚴 |

內容簡介 ☆ 默默忘言‧昭昭現前 默照禪,為身處世間紛擾的大眾,提供了一個究竟的出路。 本書是聖嚴法師多年來傳授默照禪法的精華,為當代講授默照禪最嚴謹、完整的著作。尤其開示的部分相當精彩,可見聖嚴法師接引禪眾之善巧,運用禪法之靈活。 初學或對默照禪法有興趣者,這是最完整的讀本。已有禪修經驗的讀者,時時重溫祖師語錄和法師精妙的講解,更能在解惑與陪伴中,引領您精進修行。 願讀者得到清朗與寧靜,直至本地風光。 【默照禪法】——聖嚴法師 默照禪法是最容易用的修行方法,不需要像修次第禪觀那樣,一個次第一個次第地修。但是,默照禪法的功能是涵蓋著次第禪觀的。 其內容非常直接,用的方法也非常簡單,只要掌握著不把自我意識的執著心放進去,說:「我好討厭、我好喜歡,這個真麻煩、那個真有趣⋯⋯。」不要有這些分別執著心,只是在運作、在活動,知道正在發生什麼狀況,並且恰如其分地正在處理這些狀況。 不做瞻前顧後的妄想思索,當下是什麼便是什麼,那就跟本來面目相應了,這就是默照禪。 心中無事,不受干擾——很多人都生活在夢裡 默,是不要將一切現象,當成與你有關係,所以任何現象不會干擾到你,這就是「放捨諸相」。日常生活中的待人接物,行住坐臥,都還是有的,不是什麼事都不必做了,而是心中沒有什麼事可以讓自己牽掛的,所以默照,是承認一切都有,如果忽略現象的有,那就沒有照了。 禪法是心法,主要的意思是心中不會受到任何事情干擾。一般人總是思前想後,不斷回憶著過去,總覺得許多機會沒有好好把握,或念著曾經做過的事、發過的財、出過的鋒頭;這一生不是在悔恨,就是在陶醉之中度過。要不然就是憂慮擔心著未來會發生什麼狀況,或者事情未到,就提前高興著美夢成真。 夢,在想像之中總是太過美好了,很多人都是生活在夢裡,但是,一些空洞的夢想,對心理是負擔,對時間則是浪費。所以要「放捨諸相,休息萬事」,讓我們在用方法時只有「當下,當下……」,有了任何經驗就是「放下,放下……」,同時不斷地繼續用方法。 這個方法練好的話,在日常生活中是很有用的。不論是夫妻吵架,或者跟長官、同事之間有衝突,都是清清楚楚,應該怎麼做就怎麼做,但是心不會產生痛苦、怨恨、混亂、煩惱。(摘錄) 【解構時代的重新建構之道】——楊蓓 推薦序 這不是一個安靜的時代,紛亂歧異、亢奮低迷......,太多的衝擊,讓現代人壓力叢生。默照禪法,為這個亂世提供一個究竟的出路。本書除了介紹默照禪的方法之外,更重要的是師父用各種角度的說明、譬喻,來協助禪眾掌握修習默照禪的態度,而這種態度的本身,即是默照、即是空觀。 例如:「不除妄想,不求真」;一旦有了「除」或「求」的念頭,都與默照不相應,於是修行,不求開悟,也不害怕開悟。修行的時候,就只剩下單單純純的「默」與「照」,矛與盾都放下了,只剩下方法;到頭來,連方法也不見了。這讓我想起師父對空觀的闡釋:「不偏左,不偏右,也不執中。」這種態度,正是默照的處世智慧,也是現代人自心困頓的解脫之道。 有人會說,這樣的處世智慧太難了,要何時才能修成?師父用幽默的譬喻告訴眾人:動物因為沒有前念、後念,所以對「當下」最敏銳,因此,常能預知災難的來臨。所以連「太難了」這一念都是妄念。不論修行或日常生活,如能法住法位,何來「偏」與「執」呢?(摘錄) ☆ 聖嚴法師教默照禪 # 默照禪的修行方法與階段、關鍵與問題 # 禪修之真實情境的回應 # 日常生活中的默照 # 長蘆宗賾〈坐禪儀〉講要 #《宏智禪師廣錄》、〈坐禪箴〉講要

作者介紹 聖嚴法師聖嚴法師(1930〜2009年)聖嚴法師1930年生於江蘇南通,1943年於狼山出家,後因戰亂投身軍旅,十年後再次披剃出家。曾於高雄美濃閉關六年,隨後留學日本,獲立正大學文學博士學位。1975年應邀赴美弘法。1989年創建法鼓山,並於2005年開創繼起漢傳禪佛教的「中華禪法鼓宗」。聖嚴法師是一位思想家、作家暨國際知名禪師,曾獲臺灣《天下》雜誌遴選為「四百年來臺灣最具影響力的五十位人士」之一。著作豐富,中、英、日文著作達百餘種,先後獲頒中山文藝獎、中山學術獎、總統文化獎及社會各界的諸多獎項。聖嚴法師提出「提昇人的品質,建設人間淨土」的理念,主張以大學院、大普化、大關懷三大教育推動全面教育,相繼創辦中華佛學研究所、法鼓文理學院、僧伽大學等院校,也以豐富的禪修經驗、正信的佛法觀念和方法指導東、西方人士修行。法師著重以現代人的語言和觀點普傳佛法,陸續提出「心靈環保」、「四種環保」、「心五四運動」、「心六倫」等社會運動,並積極推展國際弘化工作,參與國際性會談,促進宗教交流,提倡建立全球性倫理,致力世界和平。其寬闊胸襟與國際化視野,深獲海內外肯定。

產品目錄 編者誌 推薦序(楊蓓) 第一篇 默照禪法 壹、默照禪的旨趣 ──照見本來面目,體現本地風光 一、什麼是「本來面目」? 二、何謂「本地風光」? 貳、修行默照禪法 一、方法 二、態度 三、要領 四、默照禪與次第禪觀的同異 參、步上修行之道 一、基本觀念 二、增上(四種基礎條件) 三、保任(四種輔助法門) 四、長養 第二篇 象岡默照禪十開示 第一天晚上〈報到日〉:放鬆放下,準備用功 一、師父引進門,修行在個人 二、保持新鮮的感覺 三、只在當下 第二天早上:默照的基礎觀念與方法 一、觀念與方法並行 二、何謂默照? 三、以五停心、四念住為基礎 四、體驗呼吸,珍惜生命 第二天晚上:超越對立,有無雙泯 一、不受影響,隨時回到方法 二、不思善,不思惡 三、絕學無為閒道人,不除妄想不求真 四、念念繫在方上法 第三天早上:隨息法與只管打坐 一、改變偏差即是修行 二、只管打坐 三、隨息觀 第三天晚上:真正的修行是心中無事 一、選佛場 二、不觸事而知,不對緣而照 第四天早上:心無所求,安住在當下 一、無所求的態度 二、放下執著,放下煩惱 三、好好把握現在 四、身心都在打坐 第四天晚上:法住法位,世間相常住 一、天地萬物皆在說法 二、以智慧處理事,以慈悲對待人 三、法住法位,世間相常住 第五天早上:開悟與默照禪法 一、何謂開悟? 二、「無我」的觀念最重要 第五天晚上:集中心、統一心、無心 一、放捨諸相,休息萬事 二、統一心的三種境界 三、放捨一切,便是悟境現前 第六天早上:凡所有相,皆是虛妄 一、心中無事,不受干擾 二、止於一念不是無心 三、凡所有相,皆是虛妄 第六天晚上:慚愧、懺悔法門/無相、無我 一、以慚愧、懺悔禮拜來安心 二、用心法練心 三、不動是默,清楚是照 四、歷歷妙存,靈靈獨照 第七天早上:禪修應具備的基本佛教知識 一、佛法的基本原則──「三法印」 二、佛法的變遷 三、佛教的傳播 第七天晚上:解脫樂、護法神 一、解脫樂勝於世間樂、定樂 二、不期待護法神 三、踏實用方法 第八天早上:直觀與空觀 一、不分內外 二、不起對立 三、直觀與空觀 第八天晚上:以恆常心用功不急求開悟 一、攬之不得,不可名其有;磨之不泯,不可名其無 二、以恆常心修行 三、悟不等於解脫 第九天早上:發出離心與菩提心 一、佛法與其他宗教不共的觀念 二、出離心與菩薩道 第九天晚上:以感恩、迴向心面對順逆因緣 一、感恩心 二、分享修行利益就是迴向 第十天早上〈圓滿日〉:結束是另一階段修行的開始 一、將方法帶回日常生活中 二、發菩提心 第三篇 英國威爾斯默照禪七開示 壹、什麼是默照禪 貳、宏智正覺禪師默照禪 一、〈坐禪箴〉 二、《宏智禪師廣錄》 第四篇〈坐禪儀〉講要 一、坐禪須發心 二、善調諸事 三、安樂法門 四、禪定是急務 附錄 〈坐禪儀〉 長蘆宗賾

| 書名 / | 聖嚴法師教默照禪 (大字版) |

|---|---|

| 作者 / | 聖嚴法師 |

| 簡介 / | 聖嚴法師教默照禪 (大字版):☆默默忘言‧昭昭現前默照禪,為身處世間紛擾的大眾,提供了一個究竟的出路。本書是聖嚴法師多年來傳授默照禪法的精華,為當代講授默照禪最嚴 |

| 出版社 / | 財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 |

| ISBN13 / | 9789575988289 |

| ISBN10 / | 9575988280 |

| EAN / | 9789575988289 |

| 誠品26碼 / | 2681813765003 |

| 頁數 / | 480 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 26X19X2.5CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 550g |

最佳賣點 : 本書是聖嚴法師多年來傳授默照禪的精華,

為當代講授默照禪法最嚴謹、最完整的著作。

導讀 : 【編者誌】

同時傳承了中國禪宗臨濟(話頭禪)與曹洞(默照禪)兩個法脈的聖嚴法師,早期,是以教導數息觀以及參話頭為主,但是到了一九八○年,開始在禪修期間指導默照禪法,並且從一九九八年開始,陸續舉辦專修默照的禪七、禪十、禪十四、禪四十九。至今,聖嚴法師已親自主持超過十次以上的密集默照禪修活動,受益者不計其數,然而法師卻遲遲未有一完整講授默照禪法的專書。因此本書的出版,可謂圓滿了各界多年來的殷切期盼。

由於聖嚴法師每次禪修期間的開示,都會依據參與禪眾的程度,以及現場問答互動的狀況而有所不同。也就是中心主旨不變,內容或有雷同,但講授的風格、角度卻相當多樣,由此也看出法師接引禪眾之善巧,運用禪法之靈活。因此,本書也特別收錄了三次禪期的開示,以期讀者能從法師所開的不同的「門」進入,而又門門相通。

這三部分,分別為:

一、默照禪法:為二○○一年五月默照禪十四期間上午的開示,由於內容層次特別分明、嚴謹,為歷年來之少見,編者又重新加以歸類整編、補充資料,使其更為完整,堪稱修行默照禪法的最佳指導手冊。

二、象岡默照禪十開示:為二○○二年六月間的默照禪十全程開示內容。此次開示中,聖嚴法師充分展現禪師的機用活潑,期間有不少信手拈來的小故事,甚至就是禪修當天、當場發生的事件,法師的回應敏捷而睿智,卻又幽默風趣,讀來尤其令人拍案叫絕。

三、〈坐禪儀〉講要:聖嚴法師曾多次講解過〈坐禪儀〉,足見其重視的程度。本文講於二○○一年十二月的默照禪十期間,以消文釋義的方式說出,是〈坐禪儀〉最完整的詮釋。

本書是聖嚴法師多年來傳授默照禪法的精華,希望透過本書,讀者在一窺禪門堂奧之餘,也能真正走入禪堂,開始禪修,親身體驗實證默照禪法,並將禪法的觀念與方法落實到日常生活中,為我們的人間,帶來安定的力量與真正的平安。

編案:二○一九年版收錄〈英國威爾斯默照禪七開示〉一文,目次亦隨之調整,原第三篇之「〈坐禪儀〉講要」改為第四篇。

推薦序 : 【推薦序:解構時代的重新建構之道】楊蓓

這不是一個安靜的時代。紛亂、歧異、虛擬、亢奮、低迷……,太多的衝擊,讓現代人壓力叢生,心神始終不知何處安置,對於自心的澄澈、清朗、寧靜,往往於追逐中益形緣木求魚。由心理健康的角度來看,現代人需要的不只是養生、練氣或心理治療,而是一套足以安身立命的生命智慧和處世哲學。

默照禪法,為這個亂世提供了一個究竟的出路。否則聖嚴師父不必以高齡之身仍然風塵僕僕地於世界各地帶領禪七,遍灑默照禪的種子,也不會所到之處,毫無東方文化背景的禪眾,如此迫切地渴望師父的教導。

有幸參與過十來次師父帶領的默照七、默照十、默照十四,也有幸率先閱讀了這本由默照禪修開示所彙整出來的《聖嚴法師教默照禪》,邊讀邊回味,腦海中還不時憶起禪堂中師父開示時的領會、開懷、羞慚與感恩。縱然,有些內容已經一聽再聽,但是仍然如醍醐灌頂,如夜路明燈,讓心再次回到明靜。

其中最精妙之處,莫過於師父總在開示中讓人不論在修行過程,或生活歷練的夾縫中,指出一條明路。

其實,修行過程中,困頓常來自於自相矛盾,例如:「想要」精進,卻妄念不斷;「想要」開悟見性,卻又留戀執著;「想要」綿密用功,卻又落於緊抓或者放逸;「想要」放捨,卻又貪著坐一炷好香。日常生活中,又何嘗不是如此?常常想要的太多,而忘了自己真正需要的是什麼,於是追逐了半天,尚且不知自己在兜圈子,原地打轉,久而久之,焦慮、憂鬱一一現形。

書中,除了介紹默照禪的方法之外,更重要的是師父用各種角度的說明、譬喻,來協助禪眾掌握修習默照禪的態度,而這種態度本身即是默照、即是空觀,這正是師父為現代人指出的這條明路。

例如:不「除」妄想,不「求」真;一旦有了「除」或「求」的念頭,都與默照不相應,於是修行,不求開悟,也不害怕開悟;又如:散亂心、集中心、統一心到無心,是修習過程中,「心」的變化階段,但這些階段是自然發生的,不是刻意進行的,甚至默照修行方法的次第,都不是作意的,那麼修行的時候,就只剩下單單純純的「默」與「照」,於是「矛」與「盾」都放下了,只剩下方法,到頭來,連方法也不見了。這讓我想起師父對「空觀」的闡釋:「不偏左,不偏右,也不執中。」這種態度,正是默照的處世智慧,也是現代人自心困頓的解脫之道。

有人會說,這樣的處世智慧太難了,要何時才能修成?師父用幽默的譬喻告訴眾人:動物因為沒有前念、後念,所以對「當下」最敏銳,因此,常能預知災難的來臨。所以連「太難了」這一念都是妄念。不論修行或日常生活,如能法住法位,何來「偏」與「執」呢?

而在禪堂中,師父總是擁有如神通般的敏銳,對禪眾做出適時切中的開示,來解惑、引導,所以本書中所呈現的各種主題順序,其實都是按當時禪眾的修行歷程而顯現。若以象岡默照禪十為例,讀者不妨對照一下自己的禪修經驗,當能體會出經驗豐富的明師,如何在默照中體察出百多位禪眾的心路歷程:有時解惑,有時陪伴,有時提點,有時引領,有時警惕;這是何等深廣的明與知。所以,默照中,不是什麼都沒有了,而是什麼都恰如其分地有了。

本書中涵蓋三大部分,讀者可能會發現:〈坐禪儀〉是最精簡的提要,〈默照禪法〉十分實用,而〈象岡默照禪十開示〉卻善巧地與禪修歷程融合。這三部分目標一致,卻有不同的風貌,以便引導不同需求的禪修者,這是編者的用心良苦,希望所有的人均能受益。

有人說,這是一個什麼都在解構的時代,也是一個什麼都需要重新建構的時代。就如同師父在開示中,為現代人所關心的「愛」與「快樂」理出脈絡時,師父將古老的佛法與現代人的生活,又有層次地扣在一起了。每每坐在禪堂中聆聽師父開示時,默思這個時代、這個世界,心中不免生起一些憧憬:當人人的心中建構起默照的清流時,這會是一個怎麼樣的世界呢?

多說無益,打七去吧!

內文 : 【不觸事而知,不對緣而照】

「不觸事而知,不對緣而照」這兩句話,是默照禪的開創者—宏智正覺禪師所說,指的就是默照。「不觸事而知」,是對一切狀況都很清楚,但是不要將它當成一回事,這些狀況跟你沒有關係。事,就是狀況,環境裡的人與事的狀況,自己內心和身體產生的狀況,很清楚的知道是有的,但是跟你沒有關係。

這似乎是很奇怪,自己的想法跟身體上的感覺,怎麼會跟自己沒有關係?沒有錯,是有關係,但是不要在乎它,這就是默;很清楚知道有這個狀況,是照。狀況發生還是要處理,但是不必說「我」在處理,處理事就只是在處理事,那就不會生氣煩惱了。

有一位已經往生的老教授,過去常常在我們紐約禪中心演講,當他得了癌症有人去探望時,他就侃侃而談地告訴訪客說,這個病是什麼時候開始的,現在是什麼狀況,將來會變成什麼狀況,害了這個病要如何去治療。去探病的人跟我說:「師父!這位教授滿奇怪的,他介紹他的病情時,好像是在講別人,沒有感覺到是他自己得了病。」這就是「不觸事而知」的例子,事情他是清楚地知道,然而並沒有將這樁事看成與自己有那麼嚴重的關係。

諸位現在用默照的方法,多半能夠做到這一步:對自己的身心狀況以及現在生活的環境,都很清楚、明白;知道環境內有噪音,或者氣溫很涼、很熱;自己很快樂、很不快樂,很舒服、很不舒服等狀況,你都知道,但是不要再起第二念:「這是『我』。」要將情況客觀化;有這樁事,但不是「我怎麼得了,我怎麼得了……」,這樣想就會很痛苦,照也照不清楚,默也沒有默。

如果能夠照、能夠默,這樁事我曉得,但跟我沒有什麼關係。能對自己的妄念、身心狀況、自己的個性以及種種問題,知道得很清楚,隨時修正它,這就是修行。否則知道自己有那麼多的缺點,於是自怨自艾、自悲自責,這就不是在修行了。

「不對緣而照」,「對」的意思是攀緣,「緣」的意思是對象;自我和對象產生糾纏不清的狀況就是「對緣」。「不對緣」是指不將任何對象當成是「我的」對象,既然沒有對象,「我」就不存在,「我」不存在,煩惱也就不存在。

最近遇到一位菩薩告訴我,有個男孩子見到另一個女孩子時,一見面就對她說:「我跟妳有緣。」女孩子被他嚇了一跳,他要緣人,人家卻不緣他。從此以後,這個男孩子就神魂顛倒,日思夜想,老是想著這個女孩子跟他有緣,後來女孩子一害怕就去報警,要求警方保護,最後這個男孩就被帶到警察局去了。這個男孩子就是在「對緣而照」,曉得有這個對象,不斷地追,那是煩惱;如果「不對緣而照」,知道有這麼一個女孩,可是不一定跟自己有什麼關係,那就不會惹出這麼多問題了。

當我們打坐的時候,一定會有一些狀況出現,沒有狀況反而是很奇怪的。坐著的時候,眼睛會看到地板上的圖案,耳朵會聽到飛機的聲音,身體會流汗,也會有一些痛和癢,或者心中想著隔壁的人坐下去、站起來的樣子有點怪怪的……,凡此種種都是緣,在環境裡一定有緣的存在。

除此之外,自己內心的念頭也是一種緣,譬如:「剛才想到一件想了很久都想不到的事,真可惜,沒有用筆將它記下來,再想想看那究竟是什麼?」這一下子,就變成老是在妄想裡,剛才就是在妄想,現在又再追蹤那個妄想,妄想加妄想,在妄想中打滾,這就是「對緣」。

不對緣,就是不論是心裡想的、身體上感覺到的、環境裡面所有的一切,跟我沒有關係,不把它當成是我的對象,不去注意它,我只曉得我用我的方法,這就是「不對緣而照」。

曾經有位菩薩在打坐時,不斷注意著前面女孩子的背,坐了一天之後這位菩薩要求換位子。我問她這個位子有什麼不好?她說:「前面那個女孩子的背歪歪的,我老是想去糾正她。師父說過打坐的姿勢要正確,這個女孩子坐得歪歪的,但是我又不能講話,我坐在她背後,看到她那個樣子,我很難過,好像我的樣子就和她一樣。」這就是「對緣而照」了。

禪修期間,不僅其他人跟自己沒有關係,連自己的前念與後念、自己的身體狀況,都跟自己沒有關係,這樣子才會坐得安定,這叫作「不對緣而照」。否則緣太多了,老是在攀緣,攀過去緣,攀未來緣,攀當前的緣,這叫作多管閒事,這不是閒道人而是忙道人。