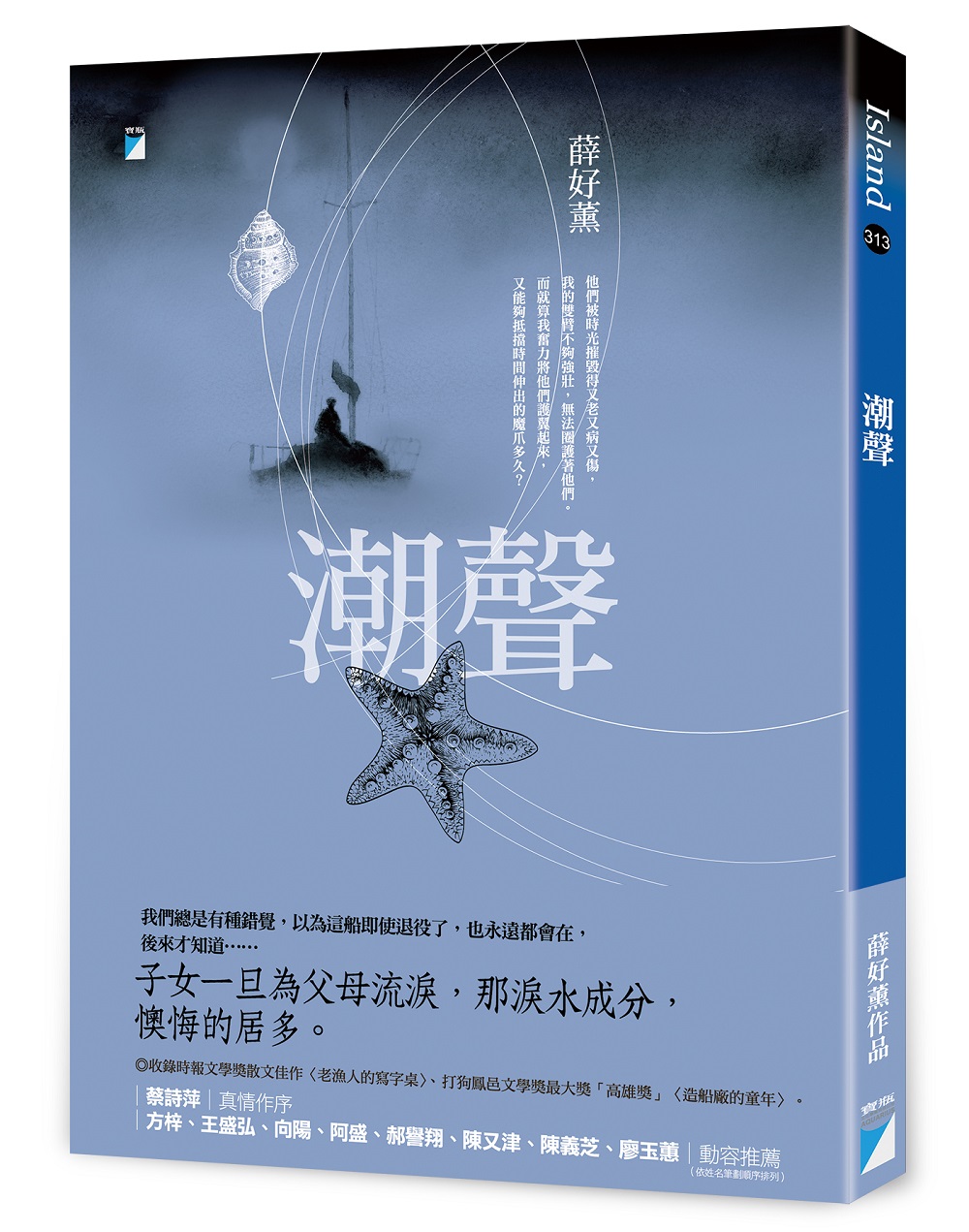

潮聲

| 作者 | 薛好薰 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 潮聲:內容簡介:我們總是有種錯覺,以為這船即使退役了,也永遠都會在,後來才知道……子女一旦為父母流淚,那淚水成分,懊悔的居多。///他們被時光摧毀得又老又病又傷 |

| 作者 | 薛好薰 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 潮聲:內容簡介:我們總是有種錯覺,以為這船即使退役了,也永遠都會在,後來才知道……子女一旦為父母流淚,那淚水成分,懊悔的居多。///他們被時光摧毀得又老又病又傷 |

內容簡介 內容簡介: 我們總是有種錯覺,以為這船即使退役了, 也永遠都會在,後來才知道…… 子女一旦為父母流淚, 那淚水成分,懊悔的居多。 /// 他們被時光摧毀得又老又病又傷, 我的雙臂不夠強壯,無法圈護著他們。 而就算我奮力將他們護翼起來, 又能夠抵擋時間伸出的魔爪多久? /// ❙謎般的疏遠的父親、忙碌的性急的母親── ❙長大時總想逃,成長後始恍然: ❙原來我們之間,總有一條無形的鍊子,彼此牽鍊。 父親在潮中漂浪,母親在陸上定錨,他們把自己活成了深深大海,讓濁重的下沉、輕盈的上浮,應許一片蔚藍。 但年輕時多半是不懂的,僅眼見為憑。出海三兩年才能回家一趟、暴烈又陌生的海員父親,獨力打工並帶養四姊弟、假裝堅強卻左支右絀的母親,一次又一次推著她乘著叛逆怒潮遠颺。 直到老父退休上了岸,變得深沉靜默,而老母失智病重,甚至忘了自己是誰……當自己成為他們依靠的海,她才領悟,要看清事物,所憑恃的不僅僅是眼睛而已。 本書特色: ◎收錄時報文學獎散文佳作〈老漁人的寫字桌〉、 打狗鳳邑文學獎最大獎「高雄獎」〈造船廠的童年〉。 ◎「我心裡清楚,這些拼湊與努力,零零落落地撐起的,永遠只是斷垣殘壁,更多消失的,已經一去不回了。只有記憶,永遠在腦海裡,不斷拍岸,迴盪潮聲。」(摘於自序〈潮聲拍岸〉) ◎這本書,是一種清空,是成年孤兒的永恆傾訴:自我坦承之後,揭露了記憶裡的黑白灰;而在失落之中,療癒由此開始。

各界推薦 名家推薦: ◎作家蔡詩萍.真情作序: 《潮聲》一篇篇地讀下去,我在薛好薰打開的窗牖裡,看到一對夫妻的日日夜夜,「歲月靜好」通常都是不平靜不怎麼美好時主觀的禱詞,但我們書寫我們回眸,在潮聲一般的起伏跌宕裡,我們努力地,挽住了不能散去的愛,平平淡淡,在歲月裡被淘洗的愛。(摘自推薦序〈薛好薰打開了那扇門,日光穿透,父親母親在光影裡,笑著〉) ◎文學名家.動容推薦:方梓、王盛弘、向陽、阿盛、郝譽翔、陳又津、陳義芝、廖玉蕙 (依姓名筆劃順序排列)

作者介紹 薛好薰出生高雄。國立臺灣師範大學國文研究所畢業,現任高中教師。 生長於海邊,目視耳聞心臆都是浩瀚海洋,卻很晚才學會潛水、游泳。泅泳其中,驚豔它的深邃與神祕,開始記錄這一片生生滅滅,並以此為主題,書寫了散文集《海田父女》。 她亦不時自悠然大洋上岸,細細翻揀生活中的琳琅什物、情感落塵,尋找值得撢擦磨洗的,化為文字長久庋藏,並輯為第二本散文集《輪到寂寞出牌》。 充滿好奇心,學過一些事,又會被另一些事吸引,以致看起來常常半途而廢,又積累很多待完成清單,只有寫作還一直緩慢地持續著。 曾獲時報文學獎散文評審獎、台北文學獎、吳濁流文藝獎、梁實秋文學獎、教育部文藝創作獎、宗教文學獎、台北縣文學獎、打狗鳳邑文學獎、入選九歌年度散文選、二魚文化飲食文選等。

產品目錄 目錄 【推薦序】薛好薰打開了那扇門,日光穿透,父親母親在光影裡,笑著 文◎蔡詩萍 009 【自序】潮聲拍岸 013 輯一 在寫字桌撒網 老漁人的寫字桌 024 網字 033 魚味 042 泡澡 048 同車 053 同遊 061 房間 069 陪伴 077 遺物 084 輯二 被按熄的夢 母親的夢 092 陌生的母親 098 凝滯的時光 102 母親將燈一一按熄 111 頭髮拼圖 118 衣戀 128 母親,和她的母親 136 反哺 146 唸經 154 輯三 有時憂容,有時清歡 造船廠的童年 164 山丘旁的日子 175 憂容小貓 182 碼頭情人老 191 烏魚記 198

| 書名 / | 潮聲 |

|---|---|

| 作者 / | 薛好薰 |

| 簡介 / | 潮聲:內容簡介:我們總是有種錯覺,以為這船即使退役了,也永遠都會在,後來才知道……子女一旦為父母流淚,那淚水成分,懊悔的居多。///他們被時光摧毀得又老又病又傷 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789864062683 |

| ISBN10 / | 9864062689 |

| EAN / | 9789864062683 |

| 誠品26碼 / | 2682116764007 |

| 頁數 / | 208 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X15X1CM |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 【推薦序】

薛好薰打開了那扇門,日光穿透,

父親母親在光影裡,笑著

文◎蔡詩萍

我們都要等到,能打開直向父母與自己關係的那扇窗,或那扇門,我們才叫真正懂得愛吧!

父母對我們的,愛;我們對自己,對另一半,對小孩的,愛。

否則,門窗半掩,隨風搖曳,光影晃盪,我們不一定能在掩映之間,窺見得了我們與原生家庭的種種情結。

拿到這本薛好薰新書稿的電子版時,手機螢幕上,每每看到吸引我的段落,我便撐開拇指與食指,在段落上下撐開的滑動中,感覺我進入了,又一個「中年孩子」向父母敞開的那扇門窗。

一段又一段,我滑開了,另一個人,內心世界的「我父親」。

只是,薛好薰不只談了她父親,也相對地,談了她母親。談了,她父母與她,生活過的不可能遺忘的,深深有情的地方。有些,是故鄉之地,有些是出遊之境,而有些,則不過是日常裡,車內的空間,起居的空間,相互發展出看似淡漠尋常,實則要到人去樓空之後,才懂那是我們彼此相擁過的空間。

以前,同在一個空間裡,我們關係曾親暱,曾緊張,曾淡漠,曾想擁抱對方卻也止步,然而,總有一個然而的來臨,戛然而止地,劃出了一道斷裂,那空間裡,再沒有我們曾經想擁抱,想訴說,想道歉,想說一句「我愛你」的那個人了!

讀薛好薰的文字,有一抹淡淡的,宛如日光晒進空了的房間,在浮盪於光影下的微塵中,我們聽到自己心底汩汩流出的往昔,這房間曾經有年輕的爸爸,有忙碌的母親,有我們孩子一般的天真,還有青春期以後,必然的荷爾蒙情緒。

每個人的爸媽,都是我們內心的一塊,不知如何去打開的「認識自己成長祕密的房間」!

那裡堆滿了,我們熟悉卻已經塵蟎了的老家具、舊箱盒,我們經常在長大後,回望那個房間,心情糾結,感觸複雜,總想著:應該去整理整理了,卻一直就那樣耽擱著,耽擱著,直到有一天,爸爸走了,媽媽也走了,我們還可能沒去整理過……

薛好薰為我們掀開了「那個房間」:父親的沉默寡言,未必是沉默未必是寡言。母親的焦慮不安,也未必是那麼的焦慮與不安。

倘若我們終其一生,不敢也不願重新打開「那個房間」的門,我們勢將沒有機會,重探通往我們內心世界的階梯。

我很喜歡這本家族的書寫。

平平淡淡,孩子眼裡的父親,去海上漂泊經年,回來,安安靜靜,在陸地上摸索家的感覺。

外向多話,孩子眼裡的母親,跟很多家境一般的家長一樣,總是在多賺一些錢的發財夢裡,捱過了一天天一年年。

我們都沒有賺到很多錢,但我們都長大了,都有了自己的戀愛,自己的家庭,自己的孩子。

一代人看一代人,看他們怎麼走過自己不能預期的人生,看他們怎麼愛過我們,這應該是我們書寫家族,重新打開「那個房間」,所能發現的,最豐富的家當吧!

《潮聲》一篇篇地讀下去,我在薛好薰打開的窗牖裡,看到一對夫妻的日日夜夜,「歲月靜好」通常都是不平靜不怎麼美好時主觀的禱詞,但我們書寫我們回眸,在潮聲一般的起伏跌宕裡,我們努力地,挽住了不能散去的愛,平平淡淡,在歲月裡被淘洗的愛。

自序 : 【自序】

潮聲拍岸

父親過世後,每當打開筆電逐字敲打時,他的形影便自動浮現腦海。我不斷揣想如何將積累許久的記憶,一些片段又零瑣的,還原成栩栩形象。從父親吃魚、泡澡、出遊、他常坐的寫字桌角落,以及數十年來始終簡潔的房間……努力串接他以往的生活樣貌。為求完整,又從姊姊弟弟口中拼湊那些我不在場的時光。

每個回憶都不免像無限輪迴的電影般,以死亡作為句點。父親的一生似乎可以用幾個簡短的標題定調,那篤定的行事與日常,像時鐘的指針總在既行的軌道上不斷循環:早上打開寫字桌電腦、午後開著電視,有時打盹,晚上是和兒孫視訊時間……直到耗盡電力,定格。

他總是以輪廓分明的剪影方式,靜默地存在,當一個觀察者、傾聽者,再大的波瀾也只是在心中震盪,做的永遠比說的還多。我心裡清楚,這些拼湊與努力,零零落落地撐起的,永遠只是斷垣殘壁,更多消失的,已經一去不回了。

在那些描摹父親的時刻,彷彿可以感覺到他就在身後端詳,以慣有的表情微皺著眉頭,眼神恢復年輕時的晶亮,而且凌厲。

不管他同不同意成為我筆下的樣貌,他都無法表達,只能任由我。他該知道,屢屢用文字召喚,是我和另一世界的他聯繫的方法。而當初在醫院和父親告別時,為了讓他不要牽掛、安心前往佛土,所強忍的淚水,總在書寫的時候不受控管地奔洩。我慢慢知道,子女一旦為父母流淚,那淚水成分,懊悔的居多。

那一年獲得文學獎,計畫利用獎金帶父親出遊。他一向儉約,也捨不得花子女的錢,唯有用額外的獎金才能說動他出遊。每當在視訊中討論地點,父親似乎可以從母親病情所籠罩的陰霾中,稍微撥開雲霧,現出幾絲陽光。卻不料一場車禍,扭轉整個計畫,父親飄然遠行另一個國度。

還記得,我們接獲通知趕到醫院加護病房,一一上前向父親道謝,並且告別。躺在病床上的父親和前幾日一樣闔著眼,只是生理監視器上的心跳、血氧飽和濃度、血壓、呼吸等原本起伏著、讓人心情隨之波動的指數,變成一片寂然。我再三審視,無法置信,原來這是父親離開的宣告,此刻,他已經化為另一種存在,不是眼前我們所看到的他了。

和姊姊弟弟在病房外商量各自分頭辦理後事,失去父親的痛覺感測路徑似乎暫時受阻了。總之,沒有依循原有的傳導路線直奔腦部,而是被什麼堵住了一般,顯得缺氧而沒有力氣,雖然說著話,但是腦中卻是呈現真空,總需要一再喃喃複誦,才能記牢被交付了什麼任務。

沒有更早,也沒有更晚,一向寂靜的手機突然響起,將我飄搖的神思定住了。仔細聽辨對方的言語,原來因為我獲獎,出版社遂邀請在春節後的國際書展分享創作歷程。

不知道自己的聲音是否顫抖著,當我告知父親剛過世的訊息,無法出席,電話那一頭似乎是驚慌了,連忙說:「沒關係,沒關係。」很快地掛了電話。

電話斷線,彷彿也讓我和現實再次切斷,又回頭看著大大小小的家人站在幽暗長廊上,森冷的地板反射著幢幢影子。霎時間不太能確知我們圍在加護病房外做什麼,彷彿等一下探訪時間到了,還要進去看父親。

後來回想起這一幕,彷彿是一場突兀的夢境跳接,不免疑惑:人生到底能有多戲劇化?即使寫成劇本搬演,恐怕也會被觀眾質疑。所以,我始終無法參透,從書寫、得獎、未能成行的旅行、到病房外的這一切,命運之神到底秉持何種創作意識在執筆?

而,我們只能被迫地在祂安排的時空背景下,為父親送行。那年春節,之前之後,台灣的天氣一逕地冰寒,北部的平地甚至雪霰紛飛。我們在台南,感受到的冷冽更甚,彷彿置身冥王星的冰原。

送別父親後,將母親接到北部,雖然和弟弟輪流照顧,但也漸漸嘗到過去父親獨力看顧母親的難處,懊悔自己做的太少。

年少時和母親的關係一直劍拔弩張。沒辦法和她親近,習慣把母親推得老遠來審視,當時的眼神是極其冷冽而沒有溫度。愚騃地以為成年的世界有一道不可侵犯的界線,但母親一直在外頭攀跳,始終沒有跨過那條線,成為一個像樣的大人。直到自己成年後,才知道那線條不僅僅是虛構,而且極不公平,大概只有聖人才能攀越,那審視的標準反過來套在我身上,也一樣對自己失望。

四年來近距離地看著母親抗拒不了歲月轉動的離心力,精神、體力、記憶……所有一切被甩出地球運行軌道之外,變得又乾又皺。母親的蹣跚窘困,讓我將所有記憶懸置沉澱,濁重的下沉,輕盈的上浮,不斷回想她勞苦的一生、年輕時的種種喜好以及病後的對照,也回想我們的關係,以及推想更早以前,母親和她的母親的關係,這其中有某種複製與變異,痕跡了了。

我看母親的眼光改變了。以往對她疏忽、冷淡,在最後相處的日子,我一路陪伴著,參與和消化她的無能為力、怨艾、不安、恐懼、暴躁、痛苦、不甘、憤怒、哀傷。醒悟自己的罪愆像用了隱形墨水書寫一般,隨著時光的烤炙,慢慢浮現上來,赫然發現,有那麼多要彌補的罪狀。這時才懂得感謝母親,她以自己的病把我拉回到她身邊。

母親在世的最後一個冬天,表面上還是維持一樣的作息,不一樣的是她已經無法言語,神識經常是渾沌的,看著電視、看著周邊的家人,眼睛無法聚焦。那天,我坐到她的輪椅對面,用每到冬季總是冰冷發麻的雙手握住她,她乾皺的手還是溫暖如昔。我故意說:「媽媽,我雙手會冷吱吱欲安怎?」母親先是茫然看著我,後來,我瑟縮的冰寒似乎觸動她腦中某處還沒有完全被失智侵占的區域,飄移的眼神逐漸安定了,皺著眉頭,露出悲憫與擔憂,被我握著的手彷彿想要把我焐溫暖一般,出現長期以來少見的力氣,回握著我,久久不放……

母親是在睡夢中離去的。就像在西蒙.波娃的書中,護士所安慰的:「這是一場極為安詳的死亡」,母親應該對病痛沒有知覺了,最後也完全脫離病痛,離苦得樂。在此之前,雖知和母親相處的日子不多,但是因為沒有確切的倒數期限,一邊提吊著心,一邊又心存著僥倖,以至於告別的日子真的來臨時,所有的心理準備宣告無效,傷痛並未減輕絲毫的衝擊力道。

西蒙.波娃寫她父親過世時,她待在他身邊,「直到馴服了這道由存在化作虛無的過程」。但不管我在守喪期間,或者,迄於今日,我一直沒有像西蒙.波娃那樣的修為,那股失親的惶然,以及母親由存在化為虛無的過程一直沒有馴服,或被馴服。

和姊姊玟伶在通話時,一起回憶小時候母親的辛苦和付出;小弟元龍找我一起去竹北參加烏魚節,重尋母親製作烏魚子的過程;大弟福全在上海工作,於母親生日前夕夢見她,醒來後和我視訊聊起,兩個中年的姊弟,隔著海峽、隔著螢幕,邊憶及母親邊唏噓,相對拭淚……

每當這些時刻,既感傷、又感謝父母親,還好,他們給了我手足,有姊姊弟弟陪伴,了解彼此失去他們的巨大憂傷。

還好,父母親也並未真正遠去,一直被我緊緊擁抱著,攬在我的腦海和文字裡,不斷拍岸,迴盪潮聲。

內文 : 【內文試閱】

老漁人的寫字桌

高雄茄萣老家的玻璃門後擺了張寫字桌。不到兩手臂伸開的長度,上頭放著電腦、檯燈、電話、待處理的信件帳單,玻璃墊底下壓著幾張名片和手抄電話的小紙片。這是桌上恆常的風景了,像父親固定不變的生活及作息。

他個人的物件幾乎集中在此,需要時,便從各個抽屜中取出,一絲不亂。若有額外的物品,多半是母親隨意堆置的。每當她的心情濕潮,家中一些非必要的用品便像蕈菇般不斷孳生,屢屢擴張版圖,蔓延到寫字桌。父親便將越界的東西挪走,始終勤快地保持那一方天地的潔淨。他周圍環繞著母親的情緒性購買物,甚至我們姊弟各自成家多年後,還把老家當成擺放年少時舊物的另一窟,任何人所積貯的東西都比父親多。他長年累月在海上討生活,生活將他錘鍊成一位修行者,所有的物欲已削減到極致,一張桌子便綽綽有餘。

不管冬夏,當一天拉開序幕時,南台灣的太陽便亮晃晃斜照進來,像舞台燈光聚焦在寫字桌上,彼時父親已經就定位。門前是茄萣的兩條主要道路交會點,父親以深茶色的玻璃門作為屏蔽,外頭看不見他。白日裡,父親看著電腦螢幕不斷更換的紅綠數字與跳動曲線圖,臉上平靜,眼中精光。偶爾才撥個電話,出門辦理買賣手續。儘管他出入股市已不像二十幾年前剛從職場退休時那麼熱衷與頻繁,但每天看盤已成了習慣,在我們沒有回家的尋常日子,數字的起落是他生活中唯一的漣漪。

他不看螢幕的時候,便看著老太陽一分一寸緩慢走出騎樓,然後等待它隔天再次熱情造訪。或者,望著停在門前等紅綠燈的人車,往往他凝固的身影會被呼嘯而過的車子震得微微晃動。幾十年的船員生涯,讓他習慣獨處,即使回到岸上後也極少出門,鎮日窩在寫字桌前,像守著窄仄的駕駛艙,而門外則是一跨足便會掉落的人海。

到了夜裡,看者與被看者的角色便完全翻轉。經過的人車若無意間往我家一瞥,便可以看到一位戴著老花眼鏡或拿著放大鏡的長者,仔細在檯燈下研究著什麼資料。如果仍盯著電腦螢幕的話,便是他和母親吃過冷清的晚餐後,回到寫字桌前等待我們姊弟的視訊,像飯後固定的一道親情甜點。多年下來,兩個姪子陸續出生,從在地上匍匐留下逶迤豐沛的口水,到就讀小學自行開電腦問候:「阿公阿嬤好。呷飽袂?」話題總在尋常的溫飽上打轉也無所謂,飯後甜點從來就不是為了果腹,為的是一點心理滿足。父母親就坐在桌前,以這種方式遠距「含飴弄孫」。

而我和父親的視訊有時話長,有時話短。他不擅長聊天,多半由我開啟話題,談他的股票買賣、身體狀況、親友的婚喪喜慶等等。只要父親感受到我的眼神飄移,顯然一邊視訊,一邊又另開網頁瀏覽時,便主動以隔天我還得上班、要早點休息為由,結束通話。其實他知道我晚睡,但基於自尊,在敏感察覺彼此對話出現尷尬空隙之前,他便會立即劃下句點。

仔細回想,過去父親短暫在家期間,即使曾留下行住坐臥的痕跡,每次離家經年,所有痕跡便又被覆蓋、抹去。這張寫字桌是父親退休之後,在定型已久的家屋中,所闢墾的屬於自己的角落。結束過去的海漂,就此像株生根植物般安居。但同時,卻輪到我們陸續就學、就業、婚娶而離家,父親安安靜靜地在這角落,像守候隨季節洄游的魚汛般,守候著趁連假才能返鄉的孩子。

雖知道寫字桌是父親的專屬位置,偶爾回家的日子,覷著他一起座,我便悄然占據著,盤著腿深深縮進大辦公椅中,有種倚靠在溫暖的胸膛,並且被擁護著,輕輕搖晃的錯覺。我又一一打開抽屜東翻西檢。這一切他都看在眼裡。不同於以往脾氣暴躁,年老後的父親像被波浪刷磨去了稜角,已能容忍我這看似不禮貌的舉動。要過了很久以後,我才意識到自己的行為或許潛藏著對他的好奇,試圖從中窺看一二。但抽屜也沒有吐露更多,除了證件、帳單、收據與文具筆記本,並無任何個人收藏。後來,偶然讀到加斯東.巴謝拉(Gaston Bachelard)的一句話:「每一個靈魂層次裡的隱匿,都有藏身處的外在形象。」這才恍然,父親的桌子就像一張空白的臉,抹去可供辨識的五官。

父親隱匿得極深極深。

饒是如此,我還是喜歡翻檢,後來不得不懷疑自己是否基於某種補償性的心理,故意在父親的地盤撒野,隱隱地索討他年輕時不曾給我們的縱容。昔時的他如此嚴厲不可親近,而我們之間如此疏離。

當我在椅子左右前後搖晃,彷如搭乘一艘波濤中的船,不自覺地生出種種疑問:父親大半輩子在海上顛簸,遠洋漁船駕駛室的椅子有這樣氣派舒適嗎?門前的車流像不像駕駛艙窗口望出去的洋流?抑或像亂竄的魚群?當他回到陸地,會不會偶爾產生錯覺,以致恍惚了眼前和過去,像電影中的蒙太奇那樣剪接,彼此錯置?

過去,大風大浪對他而言從來不是生活的隱喻,而是關係著現實安危。避不開時,便要調轉船頭,抓緊猛爆襲來的浪峰節奏,迎面攀上一座又一座,才不至於被掀翻。如今,最大的顛簸不過是起身落座的時候,辦公椅的微微彈動。他走路時仍習慣撐開雙腳,彷彿踩踏在搖搖晃晃的甲板上。而過慣了搖晃的年歲,陸居的日子對他會不會過於平靜無波?過去一望無際的蔚藍,如今退縮成眼前一張寫字桌,老漁人的晚年,如何重新適應乾涸、只有車聲隆隆而沒有潮聲的日子?

我一直沒拿這些不要緊的問題去煩擾他,但這些不著邊際的疑惑在在都令我好奇。

父親以往應該會為一些難以回答的問題苦惱過吧?親友來家裡見到父親時,總是驚訝地問:何時上岸的?海路好走嘸?這趟賺多少?休息多久?何時出海……

忙不迭一句接一句,明明是熱絡的問話,仔細分辨,幾乎每一句都隱藏著數據。或許是想藉以表達他們的關心,但聽著不像是歡迎漂泊的人返鄉,卻像要把他趕回海上似的,彷彿那才是他真正的歸屬。

也許如此,他才需要一張寫字桌,像某種宣告。

即使如此,卻又表現得如此輕淡,顯不出存在感。

直到父親退休多年,這類問話終歸於沉寂,但也因著彼此疏遠已久,變得無話可說。父親長久習慣於對著大海沉默,而今也漸漸地把自己活成一座海洋,隨著日昇月沉,潮汐漲退,一逕的靜謐,無法打探深淺。

就在習慣的沉默中,我後知後覺地發現,父親坐在寫字桌前的身影不知何時變得佝僂,原本挺拔的身體在偌大的辦公椅中愈來愈顯得單薄,起身、落座都像慢動作,一次比一次遲緩。

我返家的次數變多了,抵達的時間常在夜裡。一進騎樓,還來不及拉開玻璃門,父親多半已經察覺,眼睛比嘴角先笑咧開了。但有時候他等待過久,遂忘記正在等待,而專注起眼前原為打發時間所做的事。我往往不去打斷,站在門外,看著他聚精會神時,不自覺地瞇皺著眉眼、嘟起嘴。那神情,讓父親看起來不再是嚴肅的父親,也不是年近八旬的老者,而是一個認真地要把出了什麼岔的玩具擰正的孩子。

有一陣子,父親因白內障手術過後極畏光,連電腦螢幕都嫌刺眼,視訊時需要戴上墨鏡。看著鏡片擋去他大半老皺的臉,我腦中浮起一張父親年輕時的舊照,和螢幕中的他互相疊合。相片裡,他西裝筆挺,不知是剛登上泊在異國港口的漁船,還是即將束裝返國?拍攝的人採取仰角,他的身材顯得更加頎長,鮮明輪廓,高挺鼻子上架著時髦墨鏡,看著比任何影星都帥氣。我不禁想像,如果有另一個和現實世界平行的宇宙,他也許不會被家庭重擔框架住,也許不需要忍受如此久的漂泊,也不需要在晚年獨守著一張寫字桌,繼續孤寂。

父親的孤寂終究劃下了句點。

那一天,元旦過後不久,殷勤陽光依約來造訪。父親一早便載母親出門就醫,才出門不久,莫名地自撞路燈。母親在後座,傷勢較輕微;但父親出入加護病房,住院二十幾日,溘然長逝。

我們白天去殯儀館守靈,晚上回家,草草以外賣食物果腹後,大家圍在飯桌旁,繼續摺紙蓮花、金元寶。平日闔家團聚的歡快言語似乎也被一朵朵、一錠錠地摺進去。燈光下,寂靜是慘白色的。

我不知不覺便呆望起懸宕的辦公椅。幾乎可以想見,返家的父親魂魄,一定還是坐在他的寫字桌前,默默地看著我們,像之前看著我們攜兒帶眷回家時那樣。或許還會因為不同意我們摺蓮花、元寶,眉頭微蹙著。身為漁人,長久面對莫測的海象,他卻一向不拜神佛,不屑這些民間習俗。只是,我們明知道正違拗著父親的意願,卻還是不能免俗地期望為他累積功德,期待他能離苦得樂、往生淨土。

治喪期間,也一邊填寫各種表格,到戶政事務所辦理除戶登記、到各個機關申請文件、結清銷戶、移轉、繼承等等,依規定必須在期限之內完成的一道道繁瑣手續,似乎都是被迫著抹去父親在世的一切痕跡。

母親完全亂了主意。但我們並不需要詢問她,逕自從寫字桌底層抽屜找出戶口名簿、身分證、存簿、印章等等需要的文件,分頭辦理。父親的文件物品一直存放在固定的位置。

除了他自己的身影。

最佳賣點 : 收錄時報文學獎散文佳作〈老漁人的寫字桌〉、 打狗鳳邑文學獎最大獎「高雄獎」〈造船廠的童年〉。