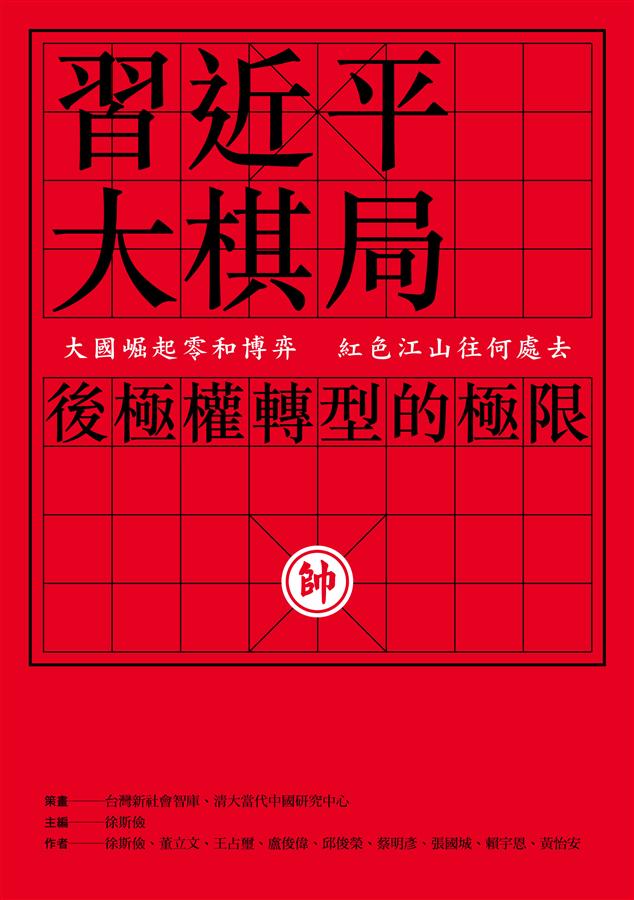

習近平大棋局: 後極權轉型的極限

| 作者 | 徐斯儉/ 董立文/ 王占璽/ 蔡明彥/ 邱俊榮/ 盧俊偉/ 張國城/ 賴宇恩/ 黃怡安 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 習近平大棋局: 後極權轉型的極限:理解習近平的中國所不可或缺的知識藍圖。從「派系背景」、「內政」、「外交」、「經濟」及「對台政策」,探討習近平的領導風格及決策模式 |

| 作者 | 徐斯儉/ 董立文/ 王占璽/ 蔡明彥/ 邱俊榮/ 盧俊偉/ 張國城/ 賴宇恩/ 黃怡安 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 習近平大棋局: 後極權轉型的極限:理解習近平的中國所不可或缺的知識藍圖。從「派系背景」、「內政」、「外交」、「經濟」及「對台政策」,探討習近平的領導風格及決策模式 |

內容簡介 中國經濟下滑至今,中共和習近平的權力仍絲毫沒有任何倒塌的跡象,反而看來越來越穩。再看中國旁邊的北韓,經濟崩潰多年,共黨政權仍十分穩固。這引導我們思考中國局勢除崩潰外的另一個可能發展:北韓化。--約翰霍普金斯大學社會學系副教授/孔誥峰現在整個黨、官僚體系對整風的情緒似乎已經高到開始出現反撲的臨界點,而習近平賴以相抗的是強烈的民粹支持。雖然目前的民粹是零碎的、非組織化的,但一旦官僚形成組織化的反習力量,或許普丁式的民粹民主會是習鞏固權力正當性的一個脫困途徑。--作家/林濁水習近平可以說某種程度非自願地承接了一個棋局,這個棋局同時包含了好幾個相互糾葛的棋盤:政權內部菁英政治棋盤、政權與社會關係棋盤、國內外經濟棋盤、國際外交軍事棋盤。習近平統治之下的中國,未來走向如何,端視習在這盤交錯的棋局上如何因應布局。這四個棋盤錯綜複雜,相互影響。而習近平的任務是「保紅色江山」。問題是,是誰在威脅「紅色江山」?是有一個集團躲在幕後,策畫種種陰謀,企圖將紅色江山搞倒?又是誰一步步地在出賣紅色江山,或一點點地在為紅色江山挖掘墳墓?從習近平看來,似乎是國際敵對勢力與國內顛覆勢力相互勾結,處心積慮要將「紅色江山」扳倒,所以他就要兩手硬,同時對付這兩方面的敵人。從台灣的立場而言,應當盡量對北京採取穩健、不挑釁、不刺激的政策路線;但是也用不著輕易就範。習近平或任何中共最高領導人的對台政策,必然是服務其整體權力棋局的一顆棋子。當其因權力繼承危機而繼續權鬥的需求沒有消失,台灣滿足北京當局一個通關密語之後,中共必然又會給台灣提出另一個更難的考驗。

作者介紹 ■作者簡介台灣新社會智庫、清大當代中國研究中心/策畫徐斯儉/主編中研院政治學研究所副研究員、國立清華大學當代中國研究中心主任董立文國立中央警察大學公共安全學系教授王占璽國立政治大學東亞研究所博士後研究員盧俊偉台灣經濟研究院研究二所副研究員邱俊榮國立中央大學經濟系教授蔡明彥國立中興大學國際政治研究所教授張國城台北醫學大學通識教育中心副教授賴宇恩兩岸政經研究學會研究員黃怡安兩岸政經研究學會研究員

產品目錄 推薦序 中國往何處去:舊問題、新視野/孔誥峰推薦序 後極權的舞台,前現代的總書記/林濁水第一章 導論:後極權轉型的極限/徐斯儉第二章 從孤鳥到十二把刀--習近平的權力之路/董立文第三章 消失中的威權韌性--習近平時期的國家社會關係/徐斯儉、王占璽第四章 從政左經右到新常態--中國經濟發展模式的極限與變革/盧俊偉、邱俊榮第五章 進兩步、退一步--習近平主政下中國的強勢外交/蔡明彥第六章 軍委集權、政令合一--習近平執政下的中國軍事改革/張國城第七章 對內交代、施壓台灣--習近平全球戰略下的對台政策/賴宇恩、黃怡安附件一年表注釋

| 書名 / | 習近平大棋局: 後極權轉型的極限 |

|---|---|

| 作者 / | 徐斯儉 董立文 王占璽 蔡明彥 邱俊榮 盧俊偉 張國城 賴宇恩 黃怡安 |

| 簡介 / | 習近平大棋局: 後極權轉型的極限:理解習近平的中國所不可或缺的知識藍圖。從「派系背景」、「內政」、「外交」、「經濟」及「對台政策」,探討習近平的領導風格及決策模式 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789865727376 |

| ISBN10 / | 9865727374 |

| EAN / | 9789865727376 |

| 誠品26碼 / | 2681334052002 |

| 頁數 / | 320 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 15X21CM |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 推薦序一

中國往何處去:舊問題、新視野

霍普金斯大學社會學系副教授 孔誥峰

二○一二年習近平登上中國領導人大位時,不少海外中國觀察者對他充滿期待。一些論者根據他當浙江和福建地方領導時的經濟改革政績及其父習仲勛比較開明的政治取向,期待他會推動新一輪的政治與經濟改革。

但習上台不久,這些期待很快便幻滅。不用幾年,習對各領域的直接控制,已經超過毛澤東之後的每一個領導人。他發動的打貪運動,更像是整肅政敵以集大權於一身的操作。毛之後中共最高層的集體領導共識被打破,變成個人集權。大家都很焦急地問:中國正在走向何方?

二○一五年初,美國資深中國通沈大偉(David Shambaugh)教授在《華爾街日報》發表題為〈將臨的中國崩裂〉一文,引起廣泛關注。這種環繞「中國崩潰論」的爭議,自蘇聯瓦解之後便常出現,但沒有一次準確。沈大偉的論點,難説獨特。他認爲習近平的反貪運動打擊面大,在黨内樹立衆多敵人,令精英派系互相平衡的管治格局難再維持。中國有產精英急著找方法將財富轉移到海外,及北京大大加強對文化、媒體與教育的控制所顯示的不安全感,都是中共崩解的徵兆。

沈的文章引起巨大反響,並非因爲這些有點人云亦云的論點,而更多是因爲沈的身分。沈在衆多西方中國通中,一直被歸類為與中共友好的一類。沈在過去二十多年間,經常進出中共中央黨校進行交流,與中國不少權力精英有深厚交往。沈的著作,一直都強調中共政權穩定能耐,唱好多過唱淡。他忽然出來高調預言中共倒台,的確令人驚訝。

十分依賴出口的中國經濟,在二○○八年美國發生金融危機後一度極速下滑。當時北京急推大規模的財政與金融刺激,命令國有銀行大舉放貸對沖出口下滑帶來的衝擊,造成地方政府和企業瘋狂借錢,爭相展開各種不理長遠效益的建設,如白宮級的地方政府建築物、不理產能嚴重過剩加建的鋼厰、各地的鬼商場及鬼城等。這些效益低下的建設令地方政府和企業單位負債累累。根據麥肯錫顧問公司的報告,中國整體債務占國民生產總值,已經從二○○八年的百分之一百四十七增加到現在的接近百分之三百,超過了大部分新興國家,達到非常危險的水平,而且還在不斷增長。

經濟增長無以為繼,債務危機又迫近眉睫,無論中國經濟最後是硬著陸還是軟著陸,其經濟將不再高飛,已是毫無懸念。中國過去三十年的政治穩定,很大程度拜高增長所賜。高增長不單令大部分家庭的生活得到持續改善,更讓地方政府能有充裕維穩經費去監控與收買抗爭者、異議者。經濟轉勢,這種穩定能否繼續維持,是很大的問號。根據古今中外的歷史經驗,經濟危機引起的草根社會躁動若遇上體制内的精英分裂,政權崩塌或轉型的機會便大大增加。由此看來,沈的中共崩裂論言之成理。

但問題是中國經濟下滑至今,中共和習的權力仍絲毫沒有任何倒塌的跡象,反而看來越來越穩。再看中國旁邊的北韓,經濟崩潰多年,其共黨政權仍十分穩固。這引導我們思考中國局勢除崩潰外的另一個可能發展:北韓化。一九八九年之後,中共對知識分子與民間自主組織的控制與撲滅愈加嚴密。在缺乏民間社會的中介下,由經濟滑坡帶來的民憤,可能難以聚合成有實力的政治挑戰。而被習近平反貪迫得喘不過氣來的黨内精英,就算多不滿習路線,也會計算到萬一内鬥加劇導致政權轉型,他們可能會失去一切特權,所以不敢公開挑戰習,只好乖乖地接受個人集權。

同時習的清洗觸動太多利益,開了清算前朝人的先例。他會不會因爲擔心一旦任滿便遭清算,而嘗試回復終身抱權不放的亞洲威權常態,甚至建立權力世襲的體制?中國的政治體制會否向北韓趨同?當然,中國的經濟比北韓多元開放,再怎樣下滑,也難想像中共統治會完全蛻變成爲北韓般封閉。但早在二○一二年,當時的中共領導胡錦濤曾明言,北韓的政治控制模式值得中國學習。中國政體的北韓化,可能並沒有我們想像的那麽遠。中國的政治體制將往自由化、崩壞,抑或北韓化哪一條可能路徑發展?這是一個全球中國研究學者都十分焦急想回答的大問題。由長期研究中國政治的徐斯儉教授編撰、台灣國內多位中國問題專家參與的這本《習近平大棋局》,對解答這個問題提供了十分合時和紮實的分析。

這本文集的論點建立在兩個基礎之上。第一是中共體制並非一般的威權體制,而是一個後極權體制。中共黨國對社會經濟的控制雖然已經沒有毛時代那樣巨細無遺,但造就極權控制的制度和記憶仍在,因此中共領導在面對挑戰時,恆常存在恢復極權控制的誘惑。最近中共忽然收緊本來放鬆多時的對國內外社會團體的微控制,便證明了中共後極權體質對我們思考中共政治走勢的重要性。

第二是習近平接過黨國大位之後,便立即走進四個相互緊扣的棋局:政治精英勢力平衡的棋局、國際外交戰略的棋局、政權與社會關係之棋局,以及國家內部和外部經濟的棋局。習在這棋局下什麼棋,關係到他的計算與抉擇。但他的計算與抉擇,大大受制於各個棋局在習進入前的布局,在國際政治與經濟的棋局,尤為如此。所以要解釋習的決策與行為,和預測他在未來的走向,不能將重點全放在他的性格特徵或個人歷史。太注重領袖個人,正是不少分析中國局勢的華文評論常犯的毛病。

基於上述兩個基礎,這本文集從政治體制、民間社會、國際政治、經濟發展等方面闡釋習近平如何駕馭和開動中共的黨國機器,必然性與偶然性、森林與樹木並重。每章的內容,無一不充滿詳實合時的材料和尖銳深入的分析。想理解習近平時代中共對內對外各大小動作的底蘊、評估中共未來走向的讀者,絕對不容錯過。

推薦序二

後極權的舞台,前現代的總書記

林濁水(作家)

直到二○一二年即將就任中共總書記前夕,普遍認為習近平是一個謎,理由是這一個從政生涯中沒有任何令人驚奇之處、政績又很平常的太子黨,為什麼會在劇烈的權力角力中成為崛起霸權的國家領導人。CNN引用專家看法說:「他在中共黨務系統裡步步高升,靠的是謹言慎行,外界猜不透他的真正想法。」十五歲以前住在天津的知名日本中國通矢板明夫還出版專書《習近平——共産中国最弱の帝王 》看壞他。

但二○一二年二月習近平第一次以副主席身分訪問美國時卻獲得了如潮佳評。美國人認為他和過去的中國領導人江、胡非常不一樣,他感覺比江胡兩人「更現代化」,是一個真誠、自信、坦率、溫情、親民,不官腔官調的人。他還談到了偏愛好萊塢電影,相反的,對於展現法西斯美學的張藝謀反而感到困惑。美國人第一次從言談中感覺到他的強勢,卻認為他強勢而開明,了解美國,是可以溝通的中國領袖。

這種氣氛似乎也在中國國內出現,更由於習仲勳開明派的信念以及習家和趙紫陽、胡耀邦的淵源,甚至有傳言指出習近平上任後可能會平反「六四」。到了年底,出任總書記不到半個月的習近平提出了「中國夢」,說「實現偉大復興就是中華民族近代以來最偉大夢想」,而且「這個夢想一定能實現」。這口號不算特別,胡錦濤也同樣喚過。但是接著十二月四日,在北京「各界紀念現行憲法公布實施三十週年」大會上,習很罕見地對維護憲法發表講話:「只要我們切實尊重和有效實施憲法,人民當家作主就有保證。」這番講話引人遐想,北京的《炎黃春秋》和廣州的《南方周末》等改革派開始南北聯手響應,到了十二月二十五日,七十多位著名的公共知識分子便連署發表了「改革共識倡議書」。

等到二○一三年春天習就任國家主席,所作所為更是謎中之謎:突然之間,和過去平實無奇甚至開明形象完全不同,凡政策出手,必驚世駭俗,展現的強勢比當初大家預期的更加強勢,氣勢之威猛,令人驚奇,權力之集中化更令人屏息。

首先是對外。北京奉行鄧小平的韜光養晦大戰略近半個世紀,現在習近平一句中國夢,就毫無懸念地被結束了,從此東亞海域的緊張情勢迅速上竄。其次是對內。除了擔任總書記、國家主席、中央軍委主席、外事工作領導小組、對台工作領導小組的組長之外,習還新創了七個政策小組並親自領導,範圍遍及政、經、軍改、統戰甚至網路安全,大小權力集中的程度超越中共歷來的領導人。在整風肅貪方面,打擊力道之強直追文革,打擊範圍則是任何既有的黨政派系無一倖免,甚至越過文革不衝擊軍隊的限制,直接整肅被認為和他淵源最深的軍隊。最後,在自由開放方面,《南方周末》響應他的文章《中國夢,憲政夢》被迫撤版,《炎黃春秋》被關閉,從此思想言論的公共空間急速緊縮,管制愈來愈嚴密,維穩力道愈來愈強大。這種一方面全面集中權力、另一方面又全面出擊的作法在中共史上幾乎是空前。

無論對內對外,習的政策一出手,在在出人意表,不能依過去常軌理解,以致全球的中國問題專家盡皆狀況外,事先的判斷全都失準,然而事後又可以找到邏輯線索,鮮明地指出習強烈的個人風格貫穿在政策間。

先前在江胡兩代的集體領導之下,中國度過了建政以來上層權力最穩定的二十年,各路人馬也在充裕的時間內建立起盤根錯節的權力基礎。相較之下,「並非江胡政權原本規畫的接班人」,又缺乏掌理全國事務經驗而「班底薄弱」的習近平,假使不是具有特別強烈的個人風格和權力意志,我們很難想像竟能這樣迅速地樹立權威,把上至位高權重的高官厚爵、下至各地方官員的清理整肅全面推展到目前這樣駭人聽聞的地步。

江胡體制最奇特的是,兩人權力的正當性建立在槍桿子打下政權的革命一代連續兩次的隔代欽定之上。所以兩人的權力定位是經理人而不是董事長。他們當家的時候,由一群能幹的經理人進行二十年的管理,讓中國成了全球第二大經濟體,國力上升到了頂峰,然而貪腐和社會內部的矛盾也累積到了不可思議的地步。於是在「亡黨亡國」的危機意識驅動之下,強烈使命感的太子黨一出,儘管班底薄弱,只能依賴「雜牌軍」,但是各經理人集團盤根錯節的權力網絡竟然無法抵擋,以致權力竟真的回歸到真正所有權人(太子)之手。

從權力正當性竟然高度仰賴血緣這件事,我們似乎看到了中國社會強烈的前現代性格。這種前現代性格,使得二十年來由技術官僚鞏固起來的權力運作制度化的趨勢被打破,反轉回歸到董立文指出的人治體制(見第一章);甚至習依賴「雜牌軍」來運作權力也可以這樣理解:這些人在習長期的地方從政生涯中與習建立了一對一的親近關係,雖然雜牌,卻有一個中心領導。——講究親疏,本來就是人治精神的儒家建立差序格局的社會乃至權力秩序的基礎。某種角度可以說,習就靠個人在地方沿途網羅的親信人馬由下而上地迅速掌控了大局。

這一個前現代的價值觀可能還因為他的文革經驗而被強化。他在文革期間被打入社會最底層,在慘絕人寰的處境中,既有的組織建制都不可能提供他可以信賴的保護,於是一對一接觸、情義相挺的弟兄信賴便成了他不可或缺的支持,於是講究親疏和衝決成規的江湖氣息便成了他權力部署和決策強烈的特色。

習和其他人不同。成為總書記後,密集地到部隊巡訪;出訪美國時又刻意打破官式排場,講究和歐巴馬不穿西裝打領帶的接觸,在在體現了江湖這種講究一對一直接接觸的精神;新創「新型大國關係」的外交概念,甚至也是這種精神進一步的轉換:中美之間是大國關係,和其他國家之間則是一般的「合作共贏為核心的新型國際關係」,這種國際關係明顯和當前普世的西伐利亞秩序不同,是一種差序格局,是天朝秩序的現代投影。我們甚至可以說,當前中國和周邊國家的緊張關係,恐怕正是兩個文明秩序的磨擦。南海爭議,在凖據上,一方主張歷史水域,一方主張國際海洋公約;在程序上,北京長期堅持個別的雙邊會談、反對多邊會談——在差序格局中,邊陲本來就不應該對中心有集體議價空間。磨擦的雙方都各有其價值基礎,因此各自理直氣壯,也都難以溝通。

由於權力的正當性設定在前現代的理念上,習對公民社會的基本態度、甚至整軍,都可以從這個角度來理解。總之,個人特質和龐大的文明基礎互相交織,形塑了習近平掌握權力和鋪展政策強烈無比的風格。

個人特質和文化背景固然重要,但是習也一定得在一個同樣非比尋常的特定舞台上才能掀起一波波驚濤駭浪,這個舞台是什麼,就是本書的重點所在。

本書由徐斯儉、董立文、王占璽、盧俊偉、邱俊榮、蔡明彥、張國城、賴宇恩、黃怡安等九位學者,分別從國家和社會關係、權力之路、強勢外交、經濟發展的極限與變遷、軍事組織調整、對台政策等各層面,探討處處虎虎生威的「習近平大棋局」,最後並由徐斯儉寫了專章〈後極權轉型的極限〉作為導讀。

對一般讀者來說,「後極權轉型」可能是生僻的詞彙,卻是理解習近平種種令人難以置信的作為的關鍵詞。徐斯儉強調,習的統治風格與作為,其實是解決這個政權整體問題或危機的一種回應。他認為習近平的大棋局是由四個棋盤疊加而成,習同時在政權內部菁英政治棋盤、政權與社會關係棋盤、國內外經濟棋盤、國際外交軍事棋盤四個棋盤上下棋。從這四盤棋的走勢看來,習近平統治的根本問題,就在於怎樣處理從極權政體轉型成威權政體的正當性困境。

徐斯儉指出,習近平再怎樣大刀闊斧,在某種程度上,都得受到整個政體根本性質與問題很大的限制。但是非常弔詭的,或者反過來說,正因為整個政體根本性質的危機普遍地被感受到,以致必須有「真正的男兒」奮起拚命,才能免於亡黨亡國。這樣一個強烈無比的危機感賦予了習近平衝決成規、雷厲風行的權威。又因為認定改革開放時如果過度跟隨西方價值和路徑,不只無法解決危機,還將使危機惡化,同時察覺既有的共産主義意識形態教條雖然不可能放棄,但已經和改革開放政策之間的矛盾愈形升高,所以才在民族主義的大旗下回頭找來前現代的價值觀,以填補價值和現實之間的巨大裂縫。

毫無疑問的,這四盤棋的棋勢都非常驚險。四個棋盤各有內在的矛盾,雖然由於中國的國家量體無比巨大,發揮了對矛盾不可思議的容受能力,但矛盾仍不斷累積上升。

最後,讓中共這一個後極權政體平和地進行民主化轉型,是本書作者們共同的期待,作者們認為這是化解矛盾的最佳途徑;但是作者們又都認為這樣的轉型非常困難,於是徐斯儉只低調地希望能先逐步轉到某種「競爭式威權」的方向,以利中國走上一條平和穩定的變遷道路。

然而,當前的情勢恐怕已經緊繃,不容許習有「逐步轉型」的餘裕——就像他一上台時對薄熙來集結的極左勢力以及貪腐體制沒有「逐步改革」的餘裕,整風必須雷厲風行一樣。現在整個黨、官僚體系對整風的情緒似乎已經高到開始出現反撲的臨界點,而習賴以相抗的是強烈的民粹支持。雖然目前的民粹是零碎的、非組織化的,但一旦官僚形成組織化的反習力量,或許普丁式的民粹民主會是習鞏固權力正當性的一個脫困途徑。

至於台灣民眾特別關心的兩岸關係,則從屬於這個大棋局,而不是獨立成為第五盤棋。徐斯儉指出,「兩岸關係應當放在中國整體政局的走向下來分析」,賴宇恩與黃怡安兩位更指出,習的對台政策已經開始和「全球、區域與周邊戰略相互連動」,因此習「針對台灣當局的南海政策、東海政策格外敏感與重視」。這是說,雖然主權統一是北京數十年不變的傳統目標,但是如今在處理台灣問題時,已經不再單純考慮這個原始的主權爭端了。

事實上,因應中國的關鍵性轉折,北京的兩岸政策是在既有的統一目標之外加上其他目標,以致必須在兩個目標當中進行權衡,這已經是歷史上第二次這樣做了。

一九八○年代,在胡趙相對開明的統治之下,中國為了加速經濟的改革開放,對台招商引資引進技術成了戰略性政策。在一九八七年七月台灣解嚴、解除外匯管制並允許企業對外投資之後,北京國務院在一九八八年六月公布了《關於鼓勵台灣同胞投資的規定》。這一規定把台商定位為「比照外商」,而且至今沒有改變,如今《中華人民共和國台灣同胞投資保護法》及其實施細則,在法規分類上仍然列在專門針對外資的法律法規中。在有關台商的法制面是這樣,此後規範雙方往來秩序的各種單邊規定或雙邊協議,諸如人貨通關管轄等等,也具有同樣的彈性。實務上,對台灣人民入出中國國境時,整個通關、簽證手續也都是比照對外籍人士的管理規則。

這種形同把台灣當成「非本國」的作法,就是中國面臨關鍵性轉折時,在對台政策的既有統一目標外,再加上一個符合國家需要的新目標,並在兩個目標之間進行權衡、彈性因應的措施。改革開放是中國一個巨大的歷史轉折,如今對外政策從韜光養晦到大國戰略的積極作為又是一個歷史性的大轉折。於是中國對台政策第二次被賦予了主權統一之外的目標,這個目標是要符合大國外交和美日抗衡的要求,並且在兩個不同的目標之間進行權衡、彈性處理。

早在習近平剛上台的二○一三年,閻學通就認為在中美對峙的格局中,未來(到二○二三年)台灣有可能成為中美戰略關係中的一個重要矛盾,其負面作用大於日本問題。閻學通這樣判斷是站在中國人被動消極的立場看問題。然而主動是習近平的風格,於是他積極地試探拉攏馬總統領導下的台灣參與布局,馬習會就在這樣的權衡之下出台。習在大國戰略利益的選擇之下忍受了國際媒體幾乎全面以「Two Countries」或「Two Presidents」的抬頭報導這個歷史盛會,並第一次容忍台灣官方人士於秘密會議中在他面前主張一中各表。

或許是對習的兩岸政策必須從屬中國大國外交戰略的決策沒有適當的重視,以致當夏立言在會前幾天徵詢最圈內的一流專家時,他們都一致認定馬習會不可能。

同樣的理由,雖然兩岸政策專家林中斌、周志懷、劉國深、卜睿哲等都認為,蔡總統就職演說在主權立場上已經對九二共識做出實質讓步,而且國台辦在第一時間也偏向正面反應了,但是五小時後北京仍然翻臉,隔天並宣布中止兩岸的官方交流。這當中有所出入的關鍵,顯然是蔡總統在區域集體安全和國際自由民主價值同盟上的主張被過度解讀,認為蔡總統領導下的台灣並不只是追求自己的安全和民主實踐,更在於參與國際價值同盟形成對中國價值的圍堵,這和習認為必須從屬於中國大國戰略的兩岸政策互相扞格。徐斯儉強調,「習近平的觀點似乎是認為,國際敵對勢力與國內顛覆勢力相互勾結,尤其是境外敵對力量支持國內反動力量,處心積慮要將「紅色江山」扳倒,所以就要兩手硬,同時對付這兩方面的敵人。」這句話就是理解為什麼習會對蔡總統的演說翻臉的最好切入點。

現在,習應該已經清楚瞭解到對台的傳統主權立場和新的大國戰略利益間存在高度矛盾,兩者之間的權衡並不容易。這一矛盾蔡總統應該也有一定的瞭解,但是她的演講中仍然還沒有展開當台灣主權維護、兩岸關係及台灣民主三個目標出現矛盾時要怎樣權衡的論述。新政府強調要和北京溝通再溝通,無疑的,她的權衡方案將是溝通是否成功的關鍵所在。