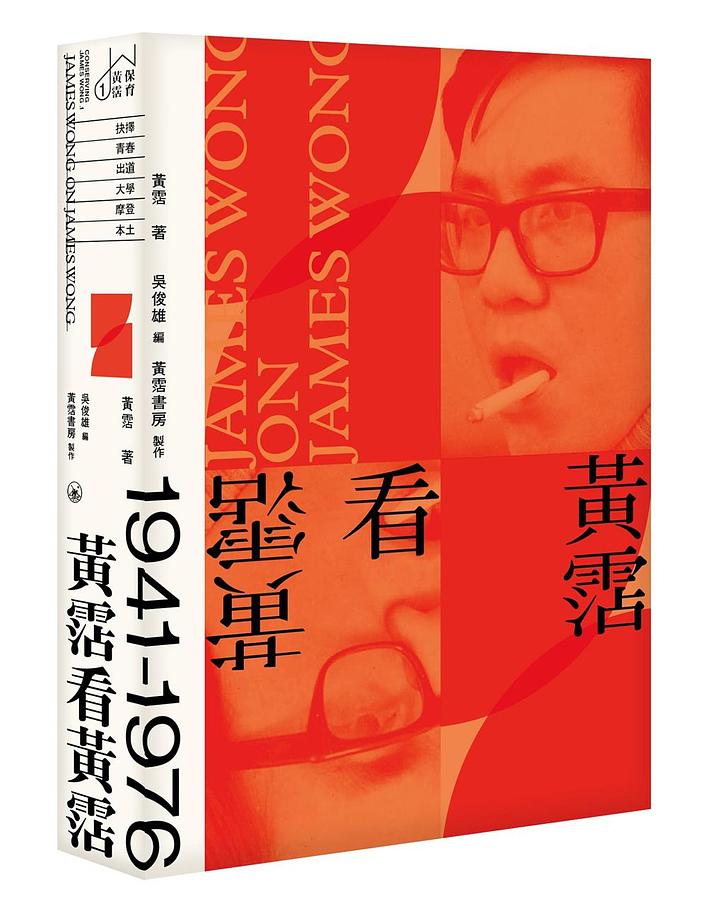

黃霑看黃霑

| 作者 | 黃霑; 吳俊雄/ 編; 黃霑書房/ 製作 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合出版有限公司 |

| 商品描述 | 黃霑看黃霑:黃霑,香港著名作曲家、填詞人,對粵語流行曲的發展有里程碑式的貢獻,其填詞的《獅子山下》《上海灘》《滄海一聲笑》等名曲,傳唱廣大華人地區。黃霑2004年身 |

| 作者 | 黃霑; 吳俊雄/ 編; 黃霑書房/ 製作 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合出版有限公司 |

| 商品描述 | 黃霑看黃霑:黃霑,香港著名作曲家、填詞人,對粵語流行曲的發展有里程碑式的貢獻,其填詞的《獅子山下》《上海灘》《滄海一聲笑》等名曲,傳唱廣大華人地區。黃霑2004年身 |

內容簡介 黃霑,香港著名作曲家、填詞人,對粵語流行曲的發展有里程碑式的貢獻,其填詞的《獅子山下》《上海灘》《滄海一聲笑》等名曲,傳唱廣大華人地區。黃霑2004年身故後,一班學者啟動「黃霑書房」計劃,花多年時間搜集了黃霑歷年的專欄文章、學術論文、手稿、樂譜、傳真、信件等珍貴文獻,用黃霑留下的材料,探究黃霑行過的路。本書一套五冊,展示了黃霑身世與香港軌跡的交錯、他對流行音樂的心得和見解、與同代音樂人的交往,是研究黃霑至為重要的專集。 《黃霑看黃霑》 1941年黃霑在廣州出生,八歲時一家流徙到港,跟香港同步長大。1976年黃霑為劃時代的新派電視劇初寫詞曲,又為香港第一齣新浪潮電影的插曲寫詞,詞句「我係我」成了第一代港人的胎記。1941至1976年,是黃霑和香港社會的關鍵時刻。在這期間,黃霑慢慢變成我們熟悉的黃霑,香港也由戰後的多元曖昧,變得歸一自信,成就了日後只此一家的「香港模式」,整個過程牽涉了眾多磨合、轉折、選取、釋放、壓抑、犧牲和再造。黃霑一代文化人在當中有何角色,值得用力梳理。黃霑的個人回憶,記下香港平民的集體前傳。放大黃霑在這20多年的身世,就好像在他身上慢鏡頭重播香港本土文化形成的經過。

作者介紹 黃霑 著;吳俊雄 編;黃霑書房 製作吳俊雄在香港大學社會學系任教多年,長期關注流行文化和香港社會發展。曾出版《普普香港:閱讀香港普及文化,2000-2010》(合編),及《此時此處許冠傑》等著作。近年為「香港記憶計劃」製作了「黃霑書房網站」,和替香港電台主持播音節目「粵語長片重出江湖」。黃霑書房在2005年由幾位文化工作者組成,致力整理黃霑的遺物,研究他的經歷、創作和影響。成立至今,曾以展覽、電視電台節目、網站、社區導賞團和出版等方式,探討黃霑跟香港社會互相交疊的足跡。

| 書名 / | 黃霑看黃霑 |

|---|---|

| 作者 / | 黃霑; 吳俊雄 編; 黃霑書房 製作 |

| 簡介 / | 黃霑看黃霑:黃霑,香港著名作曲家、填詞人,對粵語流行曲的發展有里程碑式的貢獻,其填詞的《獅子山下》《上海灘》《滄海一聲笑》等名曲,傳唱廣大華人地區。黃霑2004年身 |

| 出版社 / | 聯合出版有限公司 |

| ISBN13 / | 9789620446627 |

| ISBN10 / | 9620446623 |

| EAN / | 9789620446627 |

| 誠品26碼 / | 2682114965000 |

| 頁數 / | 416 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 22X14CM |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 2005年,初次踏足黃霑書房,看見很多寶物。

目眩過後,我們發覺這些寶物有兩大類。一是霑叔詳盡的創作手稿和筆記,我稱它們為香港流行文化的黑盒,內裏暗藏各種獨門技藝的記錄。二是有關霑叔生平的資料。讀過後者,我發現他的人生,跟香港一起轉折,兩者猶如平衡剪接的電影畫面,複合共鳴的程度幾近駭人。它給這段我自以為頗熟悉的香港歷史添加了難以言傳的質感。

這個生平故事,值得廣傳。我記得他寫作博士論文時曾經問我:「我一生跟香港流行音樂交往,經歷不少,與其要我訪問13歲的粉絲,我可不可以訪問自己,為這段歷史提供一些一手的佐證?」我答:「求之不得,請盡快進行。」

結果,霑叔的自我口述歷史計劃沒有開展。可是,他留下的生平敘述和書房物品,其實就是口述歷史不可多得的原材料。我們希望讓計劃重生,由黃霑以筆代口,按人生的階段述說自身,輔以摸得到的實物,逐一詳講當中的故事,加起來就是黃霑跟香港交往的歷史印記。

最初,我們預備把他一生63年的足跡完整呈現,不久就遇上困難。手上的文字和物件,厚薄不一,個別範疇,資料不全,整個故事怎樣編排,需要抉擇。結果我們決定,這個故事由黃霑出生開始,至1976年作結。

為甚麼是1976年?

黃霑自己的生平敘述,最詳盡和有顏色的大多有關1970年代中之前的體驗。我想當中有兩個原因:一、越遠的事,越多沉澱;二、對他來說,那個年代的事,無比重要,甚至影響一生。這種感覺,跟大眾對黃霑以及香港流行文化的想法有落差。

主流看法認為,黃霑和香港最重要的經歷,發生在1970年代中之後:香港經濟起飛,流行文化由本地年輕一輩主導,講粵語,搞新潮,電視普及,樂壇發達,演藝水平大幅提升,帶來之後20年香港文化的黃金時期。黃霑遇上無綫電視和顧嘉煇,聯手為香港製造幾代傳唱不息的聲音,是黃金的印證。

這個說法,不一定錯,但肯定不完整,因為它多講「之後」,少講「之前」。而聚焦「之前」,對認識黃霑和香港社會,至少有兩點好處。

首先,在「之前」的香港,我們可以更清楚看到戰後大社會和小市民的互動。

1949年的香港,人口由抗戰結束時的75萬急升至200多萬。當中大部份人希望避開戰亂,重過新生。他們集體經歷了社會重建,看到同一場大火,入過同一種學校,名副其實成為「同一代」的香港人。

黃霑是這一代的香港人。他1941年在廣州出生,八歲時一家流徙到港,跟香港同步長大。他上學、跑山,發展了各種口味和技能,然後提早出道,跟南來海派音樂人同台演出。1960年他入讀香港大學,畢業後當教師,再加入廣告行,在香港人開始打band,穿牛仔褲,飲可樂期間,兼職流行文化創作。黃霑在麗的映聲登場兩年後,無綫電視啟播。同年,香港暴動,黃霑結婚。1973年黃霑在周刊寫「不文集」,香港影院接力上演鹹濕電影。1974年他推出首部電影《天堂》,講周而復始的難民掙扎和代表殖民新政的ICAC。同期香港人大量節育,他為家計會宣傳《兩個就夠晒數》。1976年他為新派電視劇初寫詞曲,又為香港第一齣新浪潮電影《跳灰》的插曲《問我》寫詞,詞句「我係我」成了第一代港人胎記。黃霑從1941到1976年的個人回憶,記下香港平民的集體前傳。

此外,讀好前傳,讓我們更好認識後來,特別是它們中間的複雜軌跡。

我一直認為,研究黃霑跟談情說愛有點相似。愛情故事最引人入勝的不是結婚,而是拍拖,和拍拖前後那種「愛還是不愛?」「我愛他多還是他愛我多?」的曖昧。同樣,讀黃霑生平,我最感興趣的是1976年之前,他和香港社會的那種舊的將去,新的未來,廢墟之上如何再起新門牆的混沌狀態。

1976年之前的20多年,是香港社會的關鍵時刻。那時霑叔還未變成「霑叔」,香港還未變成我們以後熟悉的香港,不論黃霑的面容,還是香港的社會結構,都未成形。因為眼前發生的事大部份沒有前科,眾人處世每天有一種人生初體驗式的刺激,和因為站在十字街頭,而不得不用心抉擇的醒覺。這種刺激和醒覺,在文化人的身上,特別深刻。他們的創作,為自己定位,向大眾示範,慢慢模塑了一個社會的感性。1949到1976年間,香港由多元曖昧過渡到歸一自信,成就了日後的「香港模式」,整個社會形成的過程牽涉了眾多磨合、轉折、選取、釋放、壓抑、犧牲和再造。第一代本土文化人在當中有何角色,值得用力梳理。放大黃霑在這20多年的身世,就好像在他身上以慢鏡頭重播香港本土文化形成的經過。

以下篇幅,分成六章,由書房物件開始,讓黃霑敘述自己1976年「之前」的生平故事:

第一章抉擇 1941-1953

一家人由廣州遷徙到深水埗落戶。黃霑以稚子之眼,直擊殖民地天空上的烽煙和隨後的社會重建。

第二章青春 1954-1958

在喇沙上學,釋放猴子性格,遇上文化高人,在本地、南來和西洋的文化板塊中,找到自己的腳步。

第三章出道 1959-1960

攜帶大袋口琴,到電台、錄音室和學校演出,未成年前已拿了入場券,行入一個剛剛開業的流行文化新世界。

第四章大學 1961-1963

受大師身教,體會大學之道,並且愛上書本、音樂和戲劇,一生不變。

第五章摩登 1964-1972

入職廣告,兼職電視、電影、舞台演出、音樂創作和報刊寫作。同期香港進一步跟世界接軌,他的搞作,全部走在香港摩登新浪的前緣。

第六章本土 1973-1976

香港摩登,由模仿到翻譯到自創,成功開墾了一條本土自家的路。黃霑這條路上,為自己和一代港人發聲,唱出我係我。

最佳賣點 : 黃霑,香港著名作曲家、填詞人,對粵語流行曲的發展有里程碑式的貢獻。黃霑2004年身故後,一班學者啟動「黃霑書房」計劃,花多年時間搜集了黃霑歷年的專欄文章、學術論文、手稿、樂譜、傳真、信件等珍貴文獻,用黃霑留下的材料,探究黃霑行過的路。