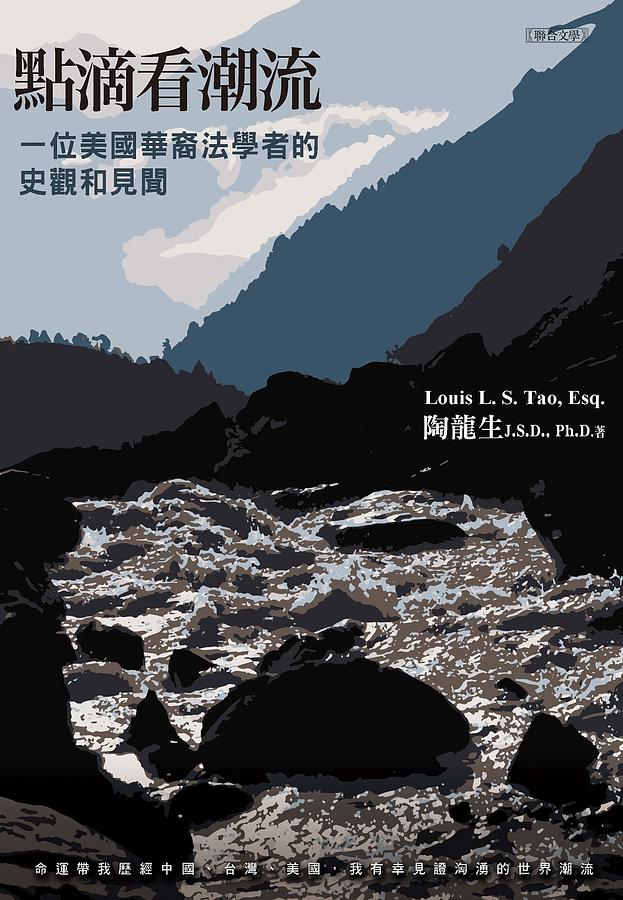

點滴看潮流: 一位美國華裔法學者的史觀和見聞

| 作者 | 陶龍生 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合發行股份有限公司 |

| 商品描述 | 點滴看潮流: 一位美國華裔法學者的史觀和見聞:點滴雖然渺小,盡頭也是潮流法學者陶龍生,從幼年、青年到成年,在中國大陸、台灣和美國,跨越二十世紀迄今,見證許多歷史大 |

| 作者 | 陶龍生 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合發行股份有限公司 |

| 商品描述 | 點滴看潮流: 一位美國華裔法學者的史觀和見聞:點滴雖然渺小,盡頭也是潮流法學者陶龍生,從幼年、青年到成年,在中國大陸、台灣和美國,跨越二十世紀迄今,見證許多歷史大 |

內容簡介 點滴雖然渺小,盡頭也是潮流 法學者陶龍生,從幼年、青年到成年,在中國大陸、台灣和美國,跨越二十世紀迄今,見證許多歷史大事。並親身參與若干事件,貢獻他的學識和專長,給予當事者協助。 陶龍生的父親陶希聖是著名學者、國民政府聞人,曾被譽為蔣介石的「文膽」,執筆《中國之命運》、《蘇俄在中國》等書。陶龍生童年時在戰爭危機中度過,發生兒時玩伴因政權角力而遭滅門的悲劇,見到戰爭帶來的淒慘景象。解放前夕,他與父母搭上離開廣州往香港的最後一班火車,告別中國大陸,其後輾轉來到台灣。 在他的成長年代,台灣歷經韓戰、八二三砲戰、「反共」的白色恐怖、五二四事件等。他曾獻策保護釣魚台的主權,參與處理「江南」案的餘波,也曾為陷入政治案件的彭明敏求過情,在深夜聽到父親與蔣經國的對話。成年後陶龍生留學美國、取得最高學位,克服種族歧視、自創天地,成為有名望的學者律師,和業餘小說家。 在美國,陶龍生曾參與和觀察法院的判決,看到民權運動的演進、女權的發展、反戰的風潮、死刑存廢的辯論、持槍權利的氾濫、恐怖攻擊的過程和災難,以及不息的種族對立。 這本書的作者自比「點滴」,觀察國際潮流,「窺管看世局」,用講故事的筆法,寫出中、台、美三者互為影響、交纏不休的歷史流程,也是反映一個時代的縮影。

作者介紹 陶龍生陶龍生美國華府主流事務所(SNR)(1400律師)資深合夥人,國立臺灣大學、哈佛法學院畢業,康乃爾大學法學(J.S.D.)與哲學(Ph.D.)博士。有三十多年的執業經驗,曾任國立臺灣大學、東吳大學、輔仁大學、紐約州立大學法學教授,在哈佛和康乃爾擔任高級研究員,曾任美國政府律師、司法部法律教育署署長。業務範圍主要在為高科技公司於聯邦法院、美國國際貿易委員會(ITC)和美國商務部(有關專利和反傾銷)的訴訟中提供防禦辯護,協助美國公司在亞洲的業務(主要是美國的上市公司,如「時代華納」、「愛益世電力」、「米高梅」和大型賭場娛樂公司如「威尼斯人」等),並為美國公司提供法律諮詢。曾於美國、英國、德國和臺灣發表多篇學術論文,已出版十多本中文著作。論著經常出現於法學課本中,美國最高法院亦於格萊葛對喬治亞州(Gregg v. Georgia)一案中援引了他的著述。曾獲「十大傑出美國青年」、「傑出亞裔美國人五十強」、「千禧名人」(Who’s who in Millennium)、最佳文藝著作獎等多項殊榮。近年來陶龍生結合其專業經驗和素養,撰寫一系列精采法庭推理小說《證據》、《拉斯維加斯的春天》、《轉捩點》、《沉冤》、《合理的懷疑》、《判決》、《雙城之謎》、《華人與美國法律》。

產品目錄 自序 第一章 「江靜」輪 第二章 危險的遊戲 第三章 玩具小汽艇 第四章 空軍英雄 第五章 韓戰 第六章 「八二三」砲戰 第七章 「五二四」事件 第八章 甘迺迪總統 第九章 美國的民權運動 第十章 越戰 第十一章 外交顧問 第十二章 「翠華」空難 第十三章 秘密外交 第十四章 「保釣」 第十五章 最高法院 第十六章 女子的選擇權 第十七章 死刑的存廢 第十八章 卡特總統 第十九章 煤碳進口 第二十章 冤案 第二十一章 作家之死 第二十二章 雇主的責任 第二十三章 華人銀行 第二十四章 「李爾王」 第二十五章 壓力鍋 第二十六章 恐怖攻擊 第二十七章 陪審團 第二十八章 美國市場的荊棘 第二十九章 百萬哩飛程 第三十章 真相 第三十一章 槍與種族對立 第三十二章 權力與影響 後語

| 書名 / | 點滴看潮流: 一位美國華裔法學者的史觀和見聞 |

|---|---|

| 作者 / | 陶龍生 |

| 簡介 / | 點滴看潮流: 一位美國華裔法學者的史觀和見聞:點滴雖然渺小,盡頭也是潮流法學者陶龍生,從幼年、青年到成年,在中國大陸、台灣和美國,跨越二十世紀迄今,見證許多歷史大 |

| 出版社 / | 聯合發行股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863233305 |

| ISBN10 / | 9863233307 |

| EAN / | 9789863233305 |

| 誠品26碼 / | 2681849687003 |

| 頁數 / | 224 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 394.6g |

最佳賣點 : 點滴雖然渺小,盡頭也是潮流

自序 : 自序

「我記得一生中曾到過許多地方,有些依舊,有些已改變,卻不見得變得更好。每個地方都曾有風光的時刻。我記得過去的朋友和情人,有些已經往生,另一些依然健在,我懷念這些人和地。」(摘自英國老歌“In My Life”)

漫長的歲月,命運帶我去過兩國三地——中國、台灣和美國。洶湧的世界潮流,我只是一粒被噴在邊緣的點滴。然而點滴看潮流,也許觀察到不少的有趣的人和事。借我的文筆,把故事寫出來。

本書的焦點是「潮流」,不是「點滴」;不談私人恩怨,只敍述曾看到的、聽到的、接觸過的,或經歷過的人和事,這是我下筆的標準。

作者於美國華府

內文 : 第一章 「江靜」輪

滿清末年,有識之士開始推行現代化,籌辦洋學堂、開設新式「製造局」、開辦「印書館」、設立「招商局」。招商局購買洋船,經營河流和海洋航運。抗戰結束,招商局建立了一隻商船隊,航行長江。其中三艘客輪,取名「江寧」、「江靜」和「江亞」。

父母帶我乘坐「江靜」輪好幾次,那是漂亮的新式輪船,房內附帶厠所,有抽水馬桶和西式澡盆。客輪航行長江上游可達九江、武漢(那時的武昌、漢口和漢陽三城)、宜昌、過三峽抵達重慶;下遊則從上海到寧波和溪口。

有一年我們乘「江靜」輪往寧波,抵達碼頭時,有位年輕的空軍上尉登船迎接父親。這位軍官英俊而神氣,並且彬彬有禮,名叫夏功權,他是蔣委員長(國民黨總裁)的侍從武官。

武官送我們到旅館,然後接走父親到溪口去。那天黃昏,母親帶我上街,濛濛細雨中,走在石磚小路,找到一家餐館,我們母子兩人點了一客碗豆炒蝦仁,各一碗白米飯,那是我一生中嚐到最美味的炒蝦仁。

多年後夏功權到美國華府擔任中華民國駐美「代表」,他是美國與台灣斷絕正式關係後,依「台灣關係法」派往美國的首任代表。

夏功權記得在寧波接待父親的往事,並且接送過好幾次,因為那時蔣介石與副總統李宗仁不和,被逼「下野」,回家鄉住在溪口。父親常去見他,但夏功權不記得父親身旁的小孩。

我們乘「江靜」輪,往長江上游,曾到過許多名勝地,遊覽過一座古舊的佛寺,廟後漫長黑暗的山洞,裡面有許多死去的老僧,坐在石缸中。看到這些高僧的遺體,令我驚嚇,急忙退出山洞,其實那是和尚「圓寂」、「坐缸」的聖地。

另有一處名勝,也是一座寺廟,前面有許多直立的石柱。其中一座石柱,上面有一顆圓形的石頭。據說曾有得道高僧(六祖?)在廟裡講經,連那座石柱也點頭,就成了俗語「頑石點頭」的由來。

我們還到過「虎丘劍池」,小水池旁邊一塊大石頭,中間一道裂縫,傳聞是楚霸王項羽練劍,用池水洗劍後,一劍砍斷這塊巨石留下的裂縫。

坐「京滬」鐵路的火車,隨父母重遊南京市郊的明孝陵、中山陵、燕子磯、棲霞山等等。一路上父母沒有笑容,原來這是他們的「告別之旅」,確有「國破山河在」的悲惆。

回程中父親忽然說:「希望你記得曾隨父母走過這些地方。」

最後一次乘「江靜」輪,在長江航行,船上的乘客匆忙上甲板去張望,我們看到一條沉沒江底的輪船,只剩兩隻煙囪在水面。那是招商局的「江亞」輪,不久前觸到水雷爆炸沉沒,淹死五百多人。

我們的「江靜」輪滑過「江亞」的殘骸,乘客沉默地憑弔。

幾天後,在上海的碼頭,母親和我,送走幾位哥哥,他們搭乘掛英國旗的「盛京」輪,前往香港暫住避難,母親、大姐和我留在上海。父親好像到成都去了。

在碼頭上,無意中看到隔鄰的碼頭,正在下貨,那是一艘「運屍」船,載運「江亞」輪沉没後,從江底撈出的死者。「運屍」船搬下的屍體,排列在碼頭地上,他們慘白腐爛的皮膚和突出的腹部,是難忘的慘像。

幾個月後,母親和大姐帶著我,離開上海「法租界」的西式洋房,到碼頭去搭船。家裡養的一條小白狗,常跟我玩,平常在廚房裡吃食。離家前夕,在飯廳吃晚飯,小白狗竟坐在廳中看著我們。母親把剩菜拌米飯,放在碗中餵牠吃。小白狗一面吃,一面搖尾巴。

第二天早上我們離家,小白狗站在大門口看。牠竟然跟著我們的坐車奔跑,不肯回頭。我回首看牠瘦小的身影,慢慢地遠去,實在依依不捨。今後誰餵牠食物呢?

我們在難民群中擠上「盛京」輪,坐在尾艙。這時兵慌馬亂,我們也失去了「特權」,能坐入尾艙已經幸運了。輪船在海上行進,船尾搖得厲害,使我一路嘔吐。

船離上海碼頭,長江的水是沙黃色,大海的水是深藍色。船進入大海,好像乘客們鬆一口氣。

我站在船尾甲板上,瞭望上海,卻看到一隻鋼製的、黑色圓球,上面伸出幾根鐵桿,在海上漂浮,幾乎碰到我們的船身。但輪船行進中,海浪被排開在兩側,把那鐵球推離船身。我看到它隨海浪漂走。

那是一隻水雷。圓球上的鐵桿,是水雷的撞針。

從上海到香港,輪船行經台灣海峽,波潮洶湧。中途停靠基隆港,乘客可下到碼頭走動。從小販手中母親買到幾根香蕉。台灣的香蕉又大又香,我們從未看到和吃過那麼好的香蕉。剩餘的二天航程中,大姐和我每天把一根香蕉分成兩半,一人吃一半,母親捨不得吃。

那是我們第一次到台灣。

早年從台北到北投的公路上,可看到淡水河,岸邊停著一條輪船。那就是被拖到台灣的長江客輪「江靜」;它孤寂地停靠淡水河岸,好像與我們有共同命運、從戰亂中走避台灣的難友。

第二章 危險的遊戲

離開上海,乘船到香港,與我的幾位已先到的哥哥在新界朋友家裡相聚。我以為那是最後一次告別上海。

不料幾個月之後,父親和母親帶著我,坐飛機,又到上海去。我們坐的是四引擎的「空中霸王」。比起我過去坐過的軍機,豪華許多。我還記得從掛有窗簾的機窗,在黑夜中俯瞰上海的夜景。可是街市好像比以前空蕩許多。

這一次回到上海,卻不再住在狄斯威路的老家,從來知道,我們離開時是逃難,已放棄那幢法式洋房。

這一回父母帶我到市區一幢又高又黑的大樓,裡面好像空空的。全是石頭舖的地板。外面是深褐色的磚牆。樓房很高很高,還有許多窗口。

有幾位男人在門口接待我們。大樓有前院、用石魗舖成車道。從機場接我們過來的黑色轎車,就穿過鐵門,開上這條石道,把我們送到大樓的門口。

接待我們的幾個人中,有一位穿黑長袍的老先生,他們叫他「館長」。父親要我叫他「詹先生」。詹先生戴黑框的圓眼鏡,下巴上蓄山羊鬍子。看來人看消瘦蒼老。但他兩眼卻很有神。

詹先生對我父母很恭敬。帶我們三人上樓梯,進到三樓的一間套房去。客廳後面是臥房,設有兩張鐵床。

第二天詹先生帶了他太太,和兩個男孩,到我們住的套房來看望。詹太太有一張圓圓的臉,看來比她丈夫年輕。她對我很和氣,告訴我那個大男孩名叫詹國光,他的弟弟大概只有五歲,也叫詹國什麼。

詹國光和我差不多年齡,人很大方,建議我隨著他,下樓到後面的花園去玩。

好像只不過一會兒,我和詹國光就熟起來了。他的嗓門洪量,講帶有上海腔的普通話,他的兩隻眼睛也很大,臉長得很清秀,沒有詹先生的輪廓,比他爸好看。

他的弟弟也長得很可愛,眼睛比較小,不多話。緊跟著他哥哥,很乖的。

詹國光帶我到院子,推出兩架半高的腳踏車,我們就輪流騎車玩耍。他還拿出一套帶四個輪子的「溜冰鞋」,穿在雙腳可以在平地上「溜冰」。

從那天起,我們每天都在院子裡騎車和滑輪。在那石塊拼湊舖平的路上,騎腳踏車沒有問題,滑輪卻不太方便。因為石塊舖成許多塊,表面不平滑,所以在上面滑,相當顛簸。但我們仍努力地向前滑。

我們也會在大樓裡面跑上跑下,有些房間因為門上了鎖,不能進去。另有一些房間,牆角堆了一些書籍。好像整個樓房都陰暗和空洞洞,很少看到有人在裡面。

我們就成天這樣玩耍,我總是覺得天黑得太快,不想回家。每天早上,匆匆地吃完早餐,跑到門口去等。很快地,詹國光和他弟弟,就會從樓梯那邊跑過來會我。

父親很少回來,有時我會看到詹先生,他很嚴肅,從不出聲,一下就不見了。

既然在上海,我想回去看小白狗,母親搖搖頭:「那早已不是我們的房屋,多半小狗也不在了。」

我們三個男孩,只顧玩耍。

有一天我們上樓梯,一直到頂樓,樓梯上的門,竟然沒有上鎖,我們打開門,跑到樓頂的陽台上,憑欄杆向下張望,街上來往的行人和三輪車,以及人力車,小得像玩具一樣。

詹國光從地上撿起一塊碎瓦,說他要丟下去,看多久才會掉到樓下的路上。

我心裡害怕,叫他不要試,詹國光猶疑了一下,還是把瓦丟了下去。我們三人爬在欄杆向下看,那碎瓦向下掉,越來越小,一下就不見了。

我心裡也好奇起來,就撿一片碎磚,憑著欄杆,幻想自己是飛行員,在飛機上面向地面投彈,找到目標,瞄準了向下一丟。

那塊碎磚,由空中直向目標墜落,果然打中了街上的一輛三輪車,頓時底下的街頭大亂。有人圍到那被擊中的三輪車,又聽到叫囂的聲音,也看到有人向站在樓上的我們,用手指點。

我們知道闖了大禍,三個人趕快跑,匆匆下樓,那一段一段的樓梯,竟是如此漫長。詹國光問我怎麼辦,我建議大家不承認丟了石塊,不料那很少作聲、向來很乖的詹小弟,忽然說:「可是媽媽問我,我會告訴她。」詹國光和我對望了一眼,他半蹲下來,對他弟弟說:「如果你不說,媽會怎問你呢?」

看到詹小弟眼中的淚光,我知道這條計劃不通。

急中生智,我便帶他們兄弟兩人到我和父母住的客房中去避難。

好像母親也不在家,我領他們兄弟兩人進入臥房,打開壁櫃,我們三人擠進去,把門關上。三個人在黑暗中屏息不出聲,知道大難臨頭,只盼望大人們找不到我們。

過了許久,外面好像沒有聲音,似乎沒有人在搜查房間尋找我們,我們就從櫃子裡爬出來,悄悄走出房間。樓梯間也沒有人,像平常一樣安靜,下到一樓,也沒有大人在等著攔截我們三人。

我們舒了一口氣,偷偷溜出大樓,跑到後花園中去玩,一下子就忘了剛才的危機。

第二天上午,我再上樓梯到頂樓去,發現房門已緊閉上鎖,下樓時看到一個黑影,原來是詹先生。

詹先生背著雙手,慢下來深深地看了我一眼,繼續他的步伐,他口中喃喃地說:「危險的遊戲,有人會喪命。」我聽到他說了兩遍,確定詹先生在講我們昨天的傻事,心裡覺得很愧疚。

後來我們聽說,那碎磚打中三輪車伕的臉,使他流了不少血,他到大樓來找麻煩,鬧了一陣,詹館長給了他一點錢才打發他離去。

那時我才知道,這幢大樓是上海市立圖書館。

上海的氣氛好像變得很不好,從我住的客房的三樓的窗口向下看,街上十分慌亂,有人抱著小孩奔跑,也有人背上扛著行李,匆忙地在街上疾走。有時我會聽到好像炮竹的聲音,母親就會叫我離開窗口,告訴我那裡有危險。

遠處也會看到灰黑的煙冒在半天空,有時會有隆隆的聲音。

詹國光兄弟和我,繼續在花園中騎車和溜滑輪。我還拿出我的看家本領,教他們兩兄弟在泥土裡捉蟋蟀,捉到之後,放在玻璃瓶或瓦罐中。每天就那麼快樂地過去了。

有一天早上,我在房門口等詹國光和他弟弟,等了很久,他們沒有來,耐不住,我便跑到樓上詹家住宿的套房去看看究竟。發現他家的房門敞開,屋裡站著兩個穿黑衣服的人,他們背對門外,我看不到他們的面孔。

詹國光在房內看到我,就跑到門口來,兩隻本來就很大的眼睛,張得更大,原本快樂的光采,變成焦慮。他匆忙地說:「我們要走了,過一會在大門外等我。」說完就回身跑回房去。

我楞了一會,轉身回到樓下的房間去,母親對我說:「詹家一家人就要離開了。」

「詹國光叫我在大門外去等他。」我說。

「你可以去,但要站遠一點。」母親交待。

大門外的石塊路上停放著一輛黑色轎車,車頭朝向大鐵門,尾巴朝著大樓的前門,好像大鐵門之外的街上,也停了一輛黑色轎車,車旁還站著一、兩個穿黑衣服的男人。有一個人在抽煙。

站在遠處,我看到詹先生、詹太太、詹國光和他弟弟,從大門出來,走到那輛黑色汽車,奇怪的是他們沒有提行李。原來站在他們房內的那兩個黑衣男人,跟在詹家四口的後面,照應他們坐上汽車的後座。

其中一位黑衣人坐上那輛黑色轎車的前座,另一位黑衣人則很快地步行到門外,會同前面那兩個人一齊坐進停在街上的那輛汽車。

詹國光的臉,在黑色汽車的後窗裡露了出來,他向我招手,那輛汽車發動了引擎,慢慢開出圖書館的鐵門。

詹國光的頭臉已變成了黑影,還在汽車的後窗裡,他還在向我招手告別。

我站在那裡,眼看著我的朋友離去,等到看不見那輛汽車的踪影之後,才跑上樓,人去樓空,陰沉的大樓,只聽到我腳步的回音。哭著回到房間,母親抱著我,說:「父親過一下會來,我們也要離開上海了。」

「媽,他們沒有帶行李,今晚他們也許回來睡覺。」

「不會的,他們已經去了另一個世界。」我感覺到母親聲音中的哀愁。

「我還會看到詹國光嗎?」我問。

「恐怕很難。共產黨馬上來了。」母親輕輕地說。

那天下午,父親一言不發,把我們帶到飛機場,飛到香港。這架飛機很爛,裡面的設備簡陋,坐在鐵製的椅子上,很不舒服,起降時弄得我兩耳疼痛。

在香港住了一段時間之後,我們全家搬到台灣。在那裡,我讀完小學、中學和大學。雖然交了一些新朋友,詹國光的面孔,卻時常浮現於我的腦際。

有一天我忍不住對父親提到詹國光,想了很久才這樣做,我的生命的一部份,失落在上海。父親說,上海市立圖書館是政府的情報機關。詹館長本來是我們方面的人,共產黨快進上海時,他選擇站另一邊。所以政府逮捕了詹先生和他一家人。「那時你母親和你,幾乎成為他的人質。」父親這樣告訴我。

我追問究竟發生了什麼事?因為我真想知道詹國光的命運,父親沉默了一下,只回答:「情報工作是危險的遊戲。」

「詹家後來下場怎樣呢?」我問。

父親不作聲。只舉起他右掌,比著他的喉部由左向右劃了一下。