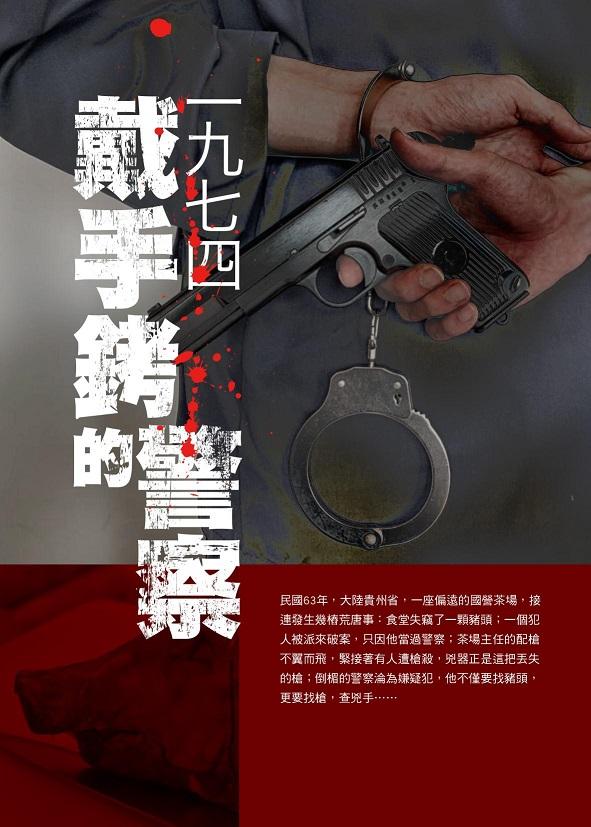

1974戴手銬的警察

| 作者 | 茅捷 |

|---|---|

| 出版社 | 彙通文流社有限公司 |

| 商品描述 | 1974戴手銬的警察:內容簡介民國63年,西南邊陲的貴州,一個偏遠貧瘠的茶場裏,發生了一樁荒唐的案子:生產隊的食堂宰殺了一頭活豬,眾人大快朵頤,當晚,尚未烹飪的豬頭竟 |

| 作者 | 茅捷 |

|---|---|

| 出版社 | 彙通文流社有限公司 |

| 商品描述 | 1974戴手銬的警察:內容簡介民國63年,西南邊陲的貴州,一個偏遠貧瘠的茶場裏,發生了一樁荒唐的案子:生產隊的食堂宰殺了一頭活豬,眾人大快朵頤,當晚,尚未烹飪的豬頭竟 |

內容簡介 內容簡介民國63年,西南邊陲的貴州,一個偏遠貧瘠的茶場裏,發生了一樁荒唐的案子:生產隊的食堂宰殺了一頭活豬,眾人大快朵頤,當晚,尚未烹飪的豬頭竟不翼而飛。在那個食物匱乏,尤其缺乏肉食的年代,一隻二十多斤重的豬頭,是人人垂涎的美食。與茶場相鄰,有一座勞改農場,裏面關押著一批從事勞動生產的犯人,其中有一個叫姚傳經的,他當過警察,專門繪製嫌犯肖像,因他畫的一幅油畫涉嫌污蔑偉大祖國,被定為反革命罪,判刑六年,今年刑滿釋放。按當時的規定,勞改農場的犯人刑滿後,將終身留在農場,不得返回城市。姚傳經成了一名農場職工,被派去茶場破案,尋找那只豬頭。豬頭案,怎麼看都像是一齣鬧劇,查來查去,竟然引出一樁兇殺案,而這個倒楣的警察,也淪為殺人嫌疑犯……

作者介紹 作者簡介茅捷,上海人,祖父開有錢莊,解放後(即民國三十九年後)錢莊被人民銀行兼併,全家淪為赤貧,故對「文革」題材與老上海題材情有獨鐘。曾出版《來自陰間的51號油畫》、《尋頭的鬼子兵》、《穿黃雨衣的死神》、《外灘裏十八號》等。作者郵箱maojie25@hotmail.com,歡迎讀者來函指正。

產品目錄 本書目次 楔子第一章:豬頭第二章:手槍第三章:象鼻神第四章:面具第五章:五六式步槍第六章:三件寶貝第七章:哈金後記

| 書名 / | 1974戴手銬的警察 |

|---|---|

| 作者 / | 茅捷 |

| 簡介 / | 1974戴手銬的警察:內容簡介民國63年,西南邊陲的貴州,一個偏遠貧瘠的茶場裏,發生了一樁荒唐的案子:生產隊的食堂宰殺了一頭活豬,眾人大快朵頤,當晚,尚未烹飪的豬頭竟 |

| 出版社 / | 彙通文流社有限公司 |

| ISBN13 / | 9789574706822 |

| ISBN10 / | 9574706826 |

| EAN / | 9789574706822 |

| 誠品26碼 / | 2681781958001 |

| 頁數 / | 288 |

| 開數 / | 8K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X2CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 民國63年,豬頭案,怎麼看都像是一齣鬧劇,查來查去,竟然引出一樁兇殺案,而這個倒楣的警察,也淪為殺人嫌疑犯……

內文 : 內容連載

楔子

我有一個姑姑,卻有兩個姑父。用我姑的話來說,這兩個姑父,一個是血緣上的,一個是情分上的。

遺憾的是,這兩個姑父我都沒見過,下面的故事是聽我姑說的。

第一個姑父是警察,一九七四年他在貴州省一個偏遠的茶場辦一樁案子,就在那裏認識了我姑。

不過在當時,他的警察職業被剝奪了,當然警服也不能穿,他的具體身份說出來挺有黑色幽默的:勞改犯。

什麼?什麼?犯人!

腦補一下這樣的畫面:大偵探福爾摩斯,一手拿著放大鏡在勘察查現場,另一隻手腕上掛著一副手銬半吊手銬,在他身後,蘇格蘭場(倫敦警察廳)的人虎視眈眈地盯著他,生怕他逃跑。

如果你覺得荒唐,那就對了,因為那就是一個荒唐的年代。

我姑是茶場的知青【註1】,也是民兵【註2】,當時她正站在我姑父身後,監視著他的一舉一動,身上背著一杆五六式半自動步槍,槍口下端插著一把明晃晃的槍刺,雖然槍裏並沒有裝子彈,但三十釐米長的三棱刺刀是一件令人望而生畏的「管制刀具」,加上一米長的步槍,一個突刺就能送敵人去見閻王。

那年我姑二十二歲,我姑父已經四十多了。

一九六八年秋天,已滿十六歲的我姑收到了一紙通知,這麼一張粉紅色的薄紙,不僅改變了她,也包括千千萬萬個同齡人的命運。

「齊海雯同志:

你回應毛主席『知識青年到農村去』的偉大號召,積極報名上山下鄉,走與工農群眾相結合的光輝道路,已光榮地被批准!望你在階級鬥爭、生產鬥爭和科學實驗這三大革命運動中,認真看書學習,弄通馬克思主義,努力改造世界觀,不斷提高革命覺悟,為把自己鍛煉成無產階級革命事業接班人而努力奮鬥!」

落款是「上海市革命委員會知識青年上山下鄉辦公室」。

下面手書一行小字「憑本通知領取竹殼熱水瓶壹只、大慶牌牙膏兩支」。

拿著這份通知,我姑來到南市區的露香園派出所辦理手續,「註銷戶口」的長條形橡皮圖章蓋在了戶口名簿上。

六十八屆的同學裏,最遠的去到黑龍江、新疆、內蒙古,稍近點的去了江西,最讓人羡慕的是分到了遠離上海市區的崇明島農場——雖然從行政上來說,崇明島屬於上海,但仍要註銷市區戶籍——我姑要去的是貴州。

我們齊家是書香門第:爺爺是內科醫生,奶奶是醫學院教師,教授病理解剖學。若在今天,這樣的家世值得炫耀,可在那時候是抬不起頭來的,因為醫生和教師被統稱為「臭老九」,行醫授課的資格一律被剝奪,接受勞動人民的監督,乖乖去掃廁所——爺爺在急診樓裏掃廁所,奶奶在教學樓裏掃廁所,成了一對清潔工夫婦。

往上,我太爺爺是開綢布莊的,在老城廂的南市有好幾棟私宅,最大一棟在方濱路東馬街,是一棟融合了西式風格的石庫門建築,有三層樓高,前後各有一個天井,二樓三樓各有一個曬臺,雖然比不上租界裏帶鋼窗的花園洋房,但在南市,絕對是殷富之家。

從我太爺爺太奶奶那一代起,我們全家都是基督徒,我爸和我姑出生後都是在法租界重慶路上的聖伯多祿堂受洗的。該教堂建於一九三三年,拜占庭風格。文革【註3】開始後,宗教信仰一律被禁止,教堂也被封閉,裏面的設施被搗毀。掛在家裏的十字架上的耶穌像,換成了《毛主席去安源》的畫像,掛曆上的聖母瑪利亞換成了八大樣板戲【註4】,靜婉的聖母換成了鏗鏘有力的革命者。不過關起門來,爺爺奶奶仍舊悄悄地做晨禱和晚禱,唸飯前經和飯後經,聖經和聖像都沒有了,就憑著記憶背誦聖母經。在他們低聲禱告時,我姑和我爸就在閣樓上看著。

閣樓?

文革開始後,一九六七年,東馬街的石庫門大宅被強佔,底樓兩間寬敞的廂房,變成了里弄生產組的車間,一間生產包裝盒上的印刷紙,一間堆放物料。爺爺奶奶被趕到了最小的一間屋,自己動手搭了個閣樓,一家四口,夫婦倆睡下面,姐弟倆睡閣樓。

我姑離開上海時,我爸才十三歲,懵懂少年,聽說姐姐要去遙遠的貴州插隊,第一反應居然是高興,因為那狹小的閣樓,他可以獨享了。臨走前最後一頓晚飯,看見媽和姐哭成那樣,又看見爸飯也不吃,埋著頭一根接一根地吸煙,才意識到,這未必是一件好事。

貴州,在我姑的印象中,只有兩樣東西:長征時召開的遵義會議,還有就是國酒:貴州茅台,其他一無所知。我姑要去的是湄潭縣,它在行政區劃上隸屬於遵義市(地級市),湄潭縣的國營象山茶場。這家茶場可算歷史悠久,早在民國廿八年(一九三九年),半壁江山被日本人佔據,國民黨政府被迫遷都重慶,決定在西南大後方建立茶葉基地,專供出口。其中,浙江大學功不可沒,江南淪陷後,浙大西遷,四易校址,最終在湄潭落腳,浙大的一批茶葉專家與茶場合作,成功地種植出湄潭紅茶、湄潭綠茶,俗稱「湄紅」和「湄綠」,還有湄潭龍井和桂花茶、玉露茶等,在這之前,功夫紅茶和扁形的綠茶在貴州還是一片空白。一箱箱茶葉從貴州運往重慶,再經過「史迪威公路」和「駝峰航線」運到印度,換取美金去購買急需的抗戰物資。

茶場的職工有四、五百號人,知青有一百多,來自天南地北。這裏自給自足,除了漫山遍野的茶園,還種水稻、玉米、紅薯和小麥,也種油菜和花生用來榨油。

說到吃的,就不能不提豬肉,這牽涉到一起案子。這麼說吧,我姑父來茶場辦的案子,就跟豬肉有關。

我先說兩樣東西,你可能從未聽說過,更沒有嚐過。

一是油炸肉。那時候常有一頭頭活蹦亂跳的「愛國豬」(就是援助給外國的),軍用卡車拉著運往國境線,這一路顛簸,免不了有染上豬瘟的,豬瘟裏最為兇猛的一種叫黃膘病(就是黃疸性肝病),豬死在車上,趕緊就地處理。換成現在,這種肉人人避之不及,而那時候,把豬毛什麼的簡單處理下,切成臉盆大的肉塊,扔進大油鍋裏去炸,美其名曰「高溫消毒」,然後低價出售,你想想看,這種「油炸肉」的供應純粹憑運氣,當然是僧多粥少,能吃上就算是福氣了。

不過那時候,住在縣城的人好歹每月還有幾斤豬肉的定額,還沒饞到那份兒上,所以吃「油炸肉」的多是農場裏的人。

二是豬油拌飯。顧名思義,就是一碗白飯,沒有菜,用筷子挖一坨凝固的豬油蓋在飯上,靠飯的熱氣將豬油融化,慢慢滲透下去,要是再淋上一勺醬油,再撒上一把蔥花,那真是金不換了。今天誰敢這麼吃,什麼脂肪肝啊、膽固醇啊,能羅列出一大堆資料,來證明這種吃法有多麼不健康不科學,可在當時,這一碗豬油拌飯,保證你能搞定一個女友,比送一隻只名牌包包還管用。

那時候,為了能吃肉,願意吃苦的大有人在。從茶場到縣城有十公里,乍看不算太遠,但其中有崎嶇的山路,一下雨就格外難走,騎車的只能推行,駕車必須繞道,換一條平坦的路。

星期天休息,徒步去縣城,就為飯館裏供應的一盤炒肉片,售價五角錢。但有規定,買一碗米飯,只能買一盤炒肉片,想多吃,必須多買一碗米飯。

這麼一盤炒肉片,垂涎者還真不少。那時候的飯館又不會有「微信公眾號」,發個消息說「今日炒肉片售罄」,就連個電話也沒有。為了吃肉,徒步去縣城,一來一去二十公里,結果白跑一趟,只能悻悻返回,連一碗米飯都捨不得吃,不是心疼錢,而是心疼糧票,知青每月定糧四十斤,就這麼點。

四十斤糧食!還嫌少?

有人會說,我現在很少吃米飯了,一天最多二兩,廚房裏五公斤一包大米一個月都吃不完。

是啊!因為你沒把吃到肚子裏的炸醬麵、螺螄粉、義大利披薩、法式麵包、日本壽司、還有芝士土豆泥、美式炸薯條這些糧食算進去!再說了,一頓飯吃掉兩塊牛排,誰還有胃口吃米飯啊?

那時候在茶場(農場)裏,知青們幹的全是農活,那勞動強度,跟今天建築工地上的農民工有得一拼,十七、八歲,又在身體躥長的階段,飯量大,女孩子一頓吃了一斤麵條、男孩子吃饅頭——四兩的大饅頭,一頓吃五、六個,都不算新聞。所以每月四十斤,勉強算溫飽。這裏需要說明,與臺灣沿用「十六兩制」不同,大陸採用的是「十兩制」,十兩合一斤(即五百公克)。

至於吃肉,別癡心妄想了,得熬到逢年過節才有肉吃,別說肉,連新鮮蔬菜供應也很少,五、六十年代茶場老職工常喝的「玻璃湯」,到了七十年代知青們還在喝,什麼叫「玻璃湯」?孤零零一根蔥,漂浮一點零星的油花,一盆湯如同玻璃般亮晶晶,說難聽點就是鹽水湯。

囉哩囉嗦說了半天,我就是想告訴大家:

這個案子是象山茶場系列案中的第一件,在今天人眼裏,它也許連個案子都算不上,頂多就是個惡作劇,但在當時的大環境,其影響之惡劣,性質之嚴重,已經到了人神共憤的地步,人人得而誅之——

有人偷了一隻豬頭。

大豬頭。

第一章:豬頭

1

一九七四年九月三十日號是中秋節,次日就是國慶二十五週年,放在今天,這樣一個黃金週長假該有多爽,不過那時候,中秋節屬於「四舊」(舊思想、舊文化、舊習俗、舊習慣的統稱),是不過的,但國慶日還是要的。當年茶葉豐收,產量創新高,上級中茶公司(即中國茶葉進出口公司的梧州分公司)給予特別獎勵,獎品很親民,很接地氣,不是獎狀獎盃錦旗啥的,而是五頭活蹦亂跳的大肥豬。

誠然,幾百號人,分到每個人碗裏還能有多少肉,稍微算一下,肯定是個悲觀的資料,好在咱中國人在美食上的智慧是無窮的,少少的豬肉和某樣多多的東西拌在一起,立刻成為另一道美食:豬肉燉粉條。

這裏紅薯多得是,搞個幾百斤,打成粉漿,濾渣後,浸泡在幾口大缸裏,一天一夜後,燒一大鍋水,從大缸裏撈起一團團浸泡過的山芋粉漿,放進一把大漏勺,揮舞拳頭捶打,一下兩下,白色的粉漿從漏勺絲絲縷縷地流淌到滾燙的水裏,然後把粉條從滾水裏撈起來晾曬到竹竿上,粉條已經是半透明的琥珀色了,散發著一股特有的清香,沁人肺腑。

豬肉在煨的過程中,溢出的油被粉條吸收,肉變得肥而不膩,酥爛如豆腐,入口即化,粉條也變得肥美、Q彈,有筋道,吃到嘴裏「哧溜」一聲,順著喉嚨滑進肚子,簡直賽神仙啊。

不光美食,晚上還有錦上添花的項目——放映露天電影:阿爾巴尼亞的反特片《寧死不屈》。所謂「反特片」就是今天說的諜戰片,寫二戰時期德軍佔領下的阿爾巴尼亞人民的地下鬥爭。

白天味蕾享受,晚上精神享受,這樣的好日子如今可以天天有,可在那時,在一個偏遠的山區、貧瘠的茶場裏,哇塞,請用三個「動詞」來形容:

感動!激動!轟動!

通常吃飯的時候也是最熱鬧的時候,大家三五成群,有邊吃邊聊的,有低頭猛吃的,還有端著飯碗去串門的,碗裏是青山白水,沒有半點葷腥,其實串門是幌子,目的是「討菜」,畢竟蝦有蝦路,蟹有蟹道,有的人剛探親回來,從老家帶回來不少吃的,五花八門應有盡有,高檔一點的有香腸鹹肉,親民一點的有辣醬,或是鹹鴨蛋松花蛋,還有自家釀的乳腐醬菜,這兒夾一筷子,那兒來一筷子,一圈下來,碗裏基本就滿了,冒尖了,當然這也要看你的人緣,還有你不能三天兩頭去,免得看人家臉色。

茶場五個大隊,都有自己的伙房,五頭豬,正好每隊分一頭。

豬頭,還有一些下水,像豬血、豬肝、豬蹄、豬大腸啥的,是不做豬肉燉粉條的,那時候沒有冰箱,今天不吃,明天也得吃了,免得壞了。剁下來的豬頭足有二十多斤重,一個臉盆都裝不下,就掛在伙房的牆上,乍一看像個戰利品似的,它雙目緊閉,齜牙咧嘴,半拉豬舌頭耷拉著伸在外面,兩邊蒲扇一般的豬耳朵,好似有一肚子的怨恨。

晚上,露天電影開映,伙房裏就沒人了,都去看電影了,約一個半小時後電影散場,大家意猶未盡,聊著電影裏的內容紛紛回來,五大隊伙房的老廖驚訝地發現,掛在牆上的豬頭不翼而飛。

再說一遍:豬頭,沒了。

老廖出去找,一圈問下來,一到四大隊的都在,只有五大隊的不見了,顯然豬頭是不會走路的,去找自己的身體了——找也白搭,都變成豬肉燉粉條進了大家的肚子——毫無疑問,這是盜竊。

那麼問題來了,這傢伙偷了豬頭,然後呢?找個陰暗角落,雙手捧著豬頭「吭哧吭哧」生嚼……這種畫面別說看,想想也讓人毛骨悚然。

如果他把贓物藏起來,那問題又來了,這可不是金銀財寶,而是新鮮食材,要腐爛的。這兒可不是大東北,冰天雪地的,隨便刨個坑一埋,第二年開春再挖出來,照舊凍得硬邦邦。這裏是雲貴高原,氣候溫暖濕潤,十月份的天氣,晚上涼颼颼,十幾度;白天太陽一曬,氣溫蹭蹭蹭躥到二十七、八度,不出兩天豬頭就長綠毛了。

聰明的辦法是連夜把豬頭煮了,不過那時候可沒有微波爐、電烤箱、電磁爐啥的,只要開夥,爐灶一燒,煙囪一冒煙,肉香味飄散出去,這可是很大的目標啊。

還有一種做法,就是趕緊把豬頭醃起來,不過工作量可不小,光是拔豬毛就得花好幾個鐘頭……

知青裏沒有獨居的,都是宿舍,有瓦房,也有草棚,你可以偷,但要在眾目睽睽下藏起這麼大一個豬頭,根本是不可能的,就算你能藏起來,那氣味,你蓋得住嗎?

茶場裏雖然沒有派出所,但有保衛科,還有一支基幹民兵隊,下轄三個班,一共三十幾號人,保衛科長陳學貴,兼民兵隊的指導員(相當於隊長),此人四十歲不到,身材魁梧,絡腮鬍子,用時髦的話說,叫「階級敵人一見他就發抖」。

陳學貴是退伍軍人,參加過抗美援朝,負過傷,他的談資都繞不開這個,動輒砸下一句話「想當年老子在朝鮮戰場上殺美國人的時候,你還在那啥呢!」通常靈得很,都能把對方震住。

那時候不管什麼單位,從工廠企業到政府機關、醫院學校,其領導班子統統叫「革委會」(革命委員會的簡稱)。象山茶場的革委會主任姓茅,下面兩個副主任,陳學貴雖然不是副主任,但在「以階級鬥爭為綱」的年代,民兵隊,等於明朝的錦衣衛,可以越過任何衙門,直接向皇上稟告。所以,身為民兵隊長的陳學貴,他在茶場的地位其實是一人之下,眾人之上,什麼副主任,統統給老子靠邊站。

震驚茶場的豬頭失竊案,破案任務落在了民兵隊的肩上。

難點就在於:案發當晚,大家的心思都集中在那場露天電影上,如久旱逢甘霖,一個個全神貫注,盯著那塊並不清晰的大銀幕,誰還顧得了誰啊!

保衛科和民兵隊傾巢而出,以五大隊為主要查找範圍,不管是知青宿舍還是茶場職工的住處,裏裏外外,犄角旮欄,基本都翻了個遍,一無所獲。

有人調侃,今年的國慶日過得有意思,白天吃肉喝湯,晚上看電影,電影還分「上、下半場」,上半場抓特務,下半場找豬頭。

陳學貴和民兵隊的幾個班長開了個田頭會議,商議怎麼辦。一班長叫馬文才,他突發奇想,這傢伙會不會把豬頭埋了?五大隊的莊稼地和茶園加起來足有上百畝,總不能把地都翻一遍吧?

馬文才是茶場裏數一數二的「秀才」,不過這個秀才要打引號,不是因為學識淵博,而是他有著一張極其特殊的文憑【注註一1】。到底是什麼文憑?要知道在那個年代,文憑的地位一落千丈,甚至還不如一枚紅袖章值錢。

該文憑的頒發時間是一九六八年十月,頒發單位是「貴州省遵義地區毛澤東細想宣傳站」,證書上,用紅旗、齒輪、麥穗簇擁著一行字:「馬文才同志通背《毛澤東選集》第一至第四卷,特發此證。」。

毛選四卷有多種版本,僅以一九六七年袖珍本為例,有一千四百多頁,八十多萬字。

相比之下,《紅樓夢》七十三萬字,《三國演義》八十萬字,這傢伙居然能把毛選四卷一字不差背下來,真乃神人也!

當然了,這張「通背證」裏有沒有水分,也沒有人去驗證過。倒是有人跟他開玩笑,說老馬,《毛選》裏某一段,你背給我聽聽。馬文才眼睛一瞪:某某某,你好大的膽子,毛主席著作,光芒萬丈!是你用來考別人的工具嗎?對方只好悻悻作罷。

聽了馬秀才的疑問,陳學貴搖搖頭說,這天氣,不出兩天就爛在地裏了,冒著這麼大的風險,就為了往地裏施一坨肥?傻冒啊!

二班長說,有沒有這種可能?這傢伙今晚作案,明兒一早就離開茶場,把贓物神不知鬼不覺地帶離,如此一來,豬頭既不至於壞,人又能飽口福……

陳學貴的嘴角浮起一絲微笑,他想到了——

那支電影放映隊,三個人,兩匹馬,分別馱著膠片盤和放映機。

放映隊當天上午來到茶場,下午準備,晚上放映,不可能連夜走人,第二天一早就要走,結果被民兵隊攔下來,檢查了一遍,氣得放映員大罵:看清楚,放映機、膠片盒,能藏一豬頭?看清楚,豬頭就在我脖子上!我就是那頭豬!行了吧?

陳學貴只得悻悻地道歉,還留人家吃午飯,人家撂下一句「龍肝鳳膽也不想吃!」揚長而去,年底還要來茶場搞一場放映,現在怕是懸了。人家可以找出一百個「技術原因」取消放映。

這一通鬧騰,「昨晚五大隊丟了一隻豬頭」立刻成了特大新聞,傳遍了全場,大家都在看笑話。

於是鼓勵大家相互揭發,看看身邊周圍,有沒有中途離開的「可疑分子」,倒是揪出了幾個,查下來都是憋不住上茅房的,事實上,很多人連「五大隊的伙房」究竟在哪兒都一頭霧水,何況那是晚上,那時候又沒有路燈照明,夜裏去茅房,都要打手電。

陳學貴又讓大家「踴躍提供破案線索」,沒想到群眾如此踴躍,五花八門的線索如潮水般湧來,讓民兵隊陷入汪洋大海——

「三大隊的喬某某某可疑,最近天天說夢話,說豬耳朵真好吃。」

「二大隊的鄭某某某最近長胖了,茶場的粗茶淡飯,辛苦勞作,他居然能長胖,俗話說馬無夜草不肥,人無橫財不發,這小子肯定偷吃了豬頭。」

「四大隊的王某某,平時一直在我身邊,看電影那晚卻坐得離我很遠,幾乎看不到人,有重大作案嫌疑。」

「一大隊的曾某某對破案有抵觸情緒,公然說,如果是我偷的,我絕不會要那麼大一個豬頭,單把它的門腔(豬舌頭)割下來,當場就煮了吃了,打個飽嗝,溜之大吉。」

「三大隊的劉某某去年在伙房裏偷吃過豬油,屬慣犯。」

……

如果每一條線索都去認真排摸一番,工作量驚人,別說剩下的兩個多月,估計連明年(一九七五年)都要排滿了。

折騰了好幾天,仍處在「三無狀態」:無破案線索、無贓物、無犯罪嫌疑人。陳學貴琢磨了半天,前面加了一個「暫」字,變成了「暫無破案線索,暫無贓物,暫無犯罪嫌疑人」。

不管加幾個字,陷入僵局是肯定的。陳學貴寫了一份案情報告,上陳給湄潭縣公安局革委會,報告裏沒提豬頭,寫的是「失竊豬肉二十餘斤」,那時候豬肉八毛錢一斤,折算案值為「十七元五角」。儘管他心裏很清楚,一個豬頭怎麼也值不了這個價。

陳學貴希望縣裏派一個專案組來,起碼派一個有經驗的公安來,指導一下。

身為民兵隊的指導員,陳學貴有的是戰鬥經驗,「九一三事件」後【註2】,很多地方進入緊急狀態,在陳學貴的組織下,象山茶場搞了一次軍事演習,課目是「民兵隊如何以佔據有利地形,消滅來犯之敵」,假想的敵人有一個「空降營」。

一個空降營至少有三、四百名士兵,從哪兒來?從臺灣飛過來?還是從蘇修【註3】、美帝(即美國)那兒飛過來?為什麼要動用一個營的兵力來佔領一個茶場,莫非是他們缺茶葉了?有人提出「美國人、蘇聯人不喝茶,他們喝咖啡、喝伏特加」,遭到了陳學貴的怒斥:「這是侵略!人家要的不是茶葉,而是你的領土!你以為戰爭只會在國境線上爆發?二戰時德國人就運用傘兵,從天而降,直插敵後,打你個措手不及……」

一堂軍事課。

案情報上去後,縣裏遲遲沒有給回饋。一九七一年後,全國的公安系統陸續結束軍管狀態,逐步恢復正常,但積案如山,言下之意,我們太忙了,這種芝麻綠豆大的事,你們自己看著辦。

正當陳學貴一籌莫展之際,馬文才出了個主意。

「縣裏不肯派人來,一是忙,二是因為縣上的人每月都能吃上豬肉,在他們眼裏,再大一隻豬頭也不叫個事兒。」

陳學貴說,我沒說豬頭,我寫的是「豬肉二十餘斤」。

「那不一樣嘛?咱們何不另闢蹊徑,找一個能把豬頭當回事的。」

「找誰呀?」陳學貴盯住他問。

「二五一農場你知道吧?」

經馬文才一提醒,陳學貴眯縫的眼睛驟然睜大。