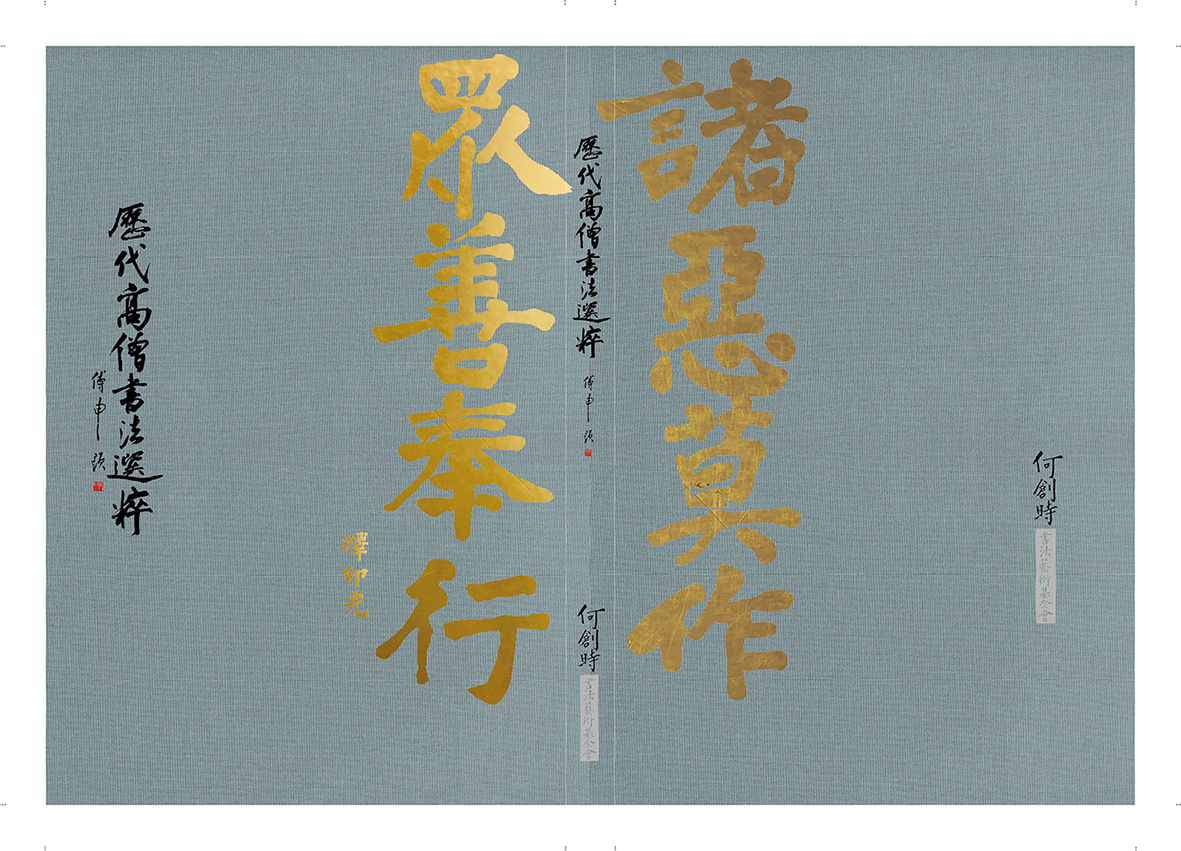

歷代高僧書法選粹

| 作者 | 何創時書法藝術基金會 |

|---|---|

| 出版社 | 財團法人何創時書法藝術文教基金會 |

| 商品描述 | 歷代高僧書法選粹:何創時基金會提供珍藏作品,中研院文哲所廖肇亨教授主編,師生協力撰寫高僧小傳,通力合作,收錄114位法師,147幅書畫真跡作品,唐、西夏寫經卷2幅、明 |

| 作者 | 何創時書法藝術基金會 |

|---|---|

| 出版社 | 財團法人何創時書法藝術文教基金會 |

| 商品描述 | 歷代高僧書法選粹:何創時基金會提供珍藏作品,中研院文哲所廖肇亨教授主編,師生協力撰寫高僧小傳,通力合作,收錄114位法師,147幅書畫真跡作品,唐、西夏寫經卷2幅、明 |

內容簡介 何創時基金會提供珍藏作品,中研院文哲所廖肇亨教授主編,師生協力撰寫高僧小傳,通力合作,收錄114位法師,147幅書畫真跡作品, 唐、西夏寫經卷2幅、明代64位法師,清代、民國至近代48位法師,精彩磅礴352頁。 包括:唐代寫經、西夏寫經卷;明清國師姚廣孝、木陳道忞、玉琳通琇;晚明高僧雲棲祩宏、雪浪洪恩、憨山德清、藕益智旭、澹居法鎧(紫柏真可。弟子)、雪嶠圓信、密雲圓悟,以及清初四畫僧弘仁漸江、髡殘石谿、八大山人、原濟石濤等。 近代的則有寄禪大師、諦閑大師、虛雲老和尚、印光法師、弘一法師、太虛大師、倓虛大師、大醒法師,當代印順導師、曉雲法師、聖嚴法師、惟覺老和尚、星雲大師、證嚴上人等。 何創時基金會所藏高僧書法,包括雲棲祩宏〈捨卻從前七律〉立軸,他曾禳除杭州一帶瘟疫,此時讀其文更具祈福之意;世稱「黑衣宰相」,俗名姚廣孝的獨庵道衍所寫立軸,他曾主持《永樂大典》的編纂,雖被要求入世為官卻始終未放棄僧侶身份;多次因政爭而入罪的憨山德清,其六言偈語「一念忘緣寂寂,孤明獨照惺惺……」得見其求道不改其志。 奉行素食者中,一部分因宗教因素抱著戒殺之心,而最早以〈放生文〉影響皇室乃至眾生的雲棲祩宏,也收錄書中。何創時書法藝術基金會董事長何國慶則指出,由高僧手跡可知其人,知其對眾生的慈悲,也藉此展作為疫情時代對台灣及全人類的祈福。

作者介紹 財團法人何創時書法藝術文教基金會「何創時書法藝術基金會」成立於一九九五年,以推展書法為宗旨, 創辦人何國慶有感於高科技時代,鍵盤已逐步取代了書寫,文字在各式輸入法的交錯中漸次被解構,於是,乃以其父之名成立了「何創時書法藝術基金會」,希望能藉由基金會有限的力量結合社會無窮的資源,以展覽、演講、出版、研討會等各種不同的形式,致力於書藝的推展及教育。本會希望藉由豐富的前人手跡,了解他們不朽的偉業,讓觀者可從展覽中建構出當時輝煌的年代,時代創造大師、大師創造時代。而我們承襲了先人優秀的DNA,現代人理應敬佩,更當珍重這份文化遺產,築夢踏實、自強不息。二○一四年,開放「創時講堂」藝展空間,籌畫精緻的展覽內容,讓本會成為兩岸三地及歐美專家學者訪台必到之處。

| 書名 / | 歷代高僧書法選粹 |

|---|---|

| 作者 / | 何創時書法藝術基金會 |

| 簡介 / | 歷代高僧書法選粹:何創時基金會提供珍藏作品,中研院文哲所廖肇亨教授主編,師生協力撰寫高僧小傳,通力合作,收錄114位法師,147幅書畫真跡作品,唐、西夏寫經卷2幅、明 |

| 出版社 / | 財團法人何創時書法藝術文教基金會 |

| ISBN13 / | 9789869573924 |

| ISBN10 / | 9869573924 |

| EAN / | 9789869573924 |

| 誠品26碼 / | 2681963185003 |

| 頁數 / | 352 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | S:軟精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 38X3.5X27CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 2.6 |

推薦序 : 以翰墨為佛事台大藝術史研究所 傅申教授

書法藝術的載體是文字,故此一特殊藝術必定產生於智識份子的階層;而佛門的大德高僧,亦必定是智識份子中的精英人物;是以在歷代的高僧之中,不但有特出的詩僧,如寒山、拾得、豐干、龐蘊等等,也必然有不同程度的擅書高手存乎其間。對於歷代佛門書家的記錄,在宋徽宗時代所編的︽宣和書譜︾之中,列有內府所藏宋以前佛門書家作品的計有:隋代一人為智永,唐代十四人為元雅、曇林、懷仁、齊己、懷素、亞栖、高閑、光、景雲、貫休、夢龜、文楚、靈該,五代一人為應之。宋人《寶刻類編》更錄有唐代碑刻中出於佛門書家者多達八十人。至南宋咸淳三年(1267)陳思所撰《書小史》,

亦列有與前大同小異的高僧書家十餘人。近代史家方豪教授撰〈宋代佛教對書法之貢獻〉一文,則從《古今圖書集成》一書中摘錄出宋代以前之僧人書家計達六十五人;趙宋一代也有六十二人,又從其他書籍中摘出前書失載者十人,故宋代共計七十二人;至於元代計有釋溥光等二十四人;明代有釋德祥等三十二人。近人馬宗霍編《書林藻鑑》,除了隋唐宋元明諸代之外,錄有清代佛門書家十一人。足見歷代佛門之中,向來都有善書之士藏身其中。

就現今傳世的早期佛門書跡而言,實不乏喧赫名跡,聊舉數點於下:釋智永的〈真草千文〉不但刻本流傳廣被,影響深遠,而且還有墨跡本存世,今人有福,如對真面!陳僧智果也有小字跋王羲之〈奉橘帖〉一行。故宮博物院所藏的(傳)懷素〈自序帖〉,更是適合現代口味,在臺灣幾乎家喻戶曉。釋高閑的〈千文〉墨跡也幸而存世,與懷素表現了不同的風情。

六朝和隋唐墨跡的大宗,流傳到今天的自然要數寫經。其書法的水平雖然也有高低,但平均水準頗高,連趙孟頻這樣的大書家也曾自嘆為不可及,蓋時代風氣使然。那些經書中,除了可能是大部份出於當時的「書手」或「群書手」,或今人概稱的「經生」之外,也有一部份是出於「沙門」、「比丘」或「清信弟子」之手,對於他們,我們也可以將之歸納在廣義的佛門書跡之中。在唐代的佛門書家之中,還有僧懷仁的〈集王羲之聖教序〉,以及僧大雅的〈集王羲之興福寺碑〉等等。

尤其是前者,對於推展王羲之書風的影響,起著極大的推波助瀾之功,他們在書史上的地位,也非一般書家可比。

隨著佛教的東傳,在日本寺院中,還保存了不少在中國失傳的宋元高僧書跡。其中有被日本政府登記為日本「國寶」的,如圓悟克勤(1063-1135)的〈印可狀〉、密庵咸傑(1107-1186)的〈法語〉、無準師範(1178-1249)的〈與圓爾弁圓尺牘〉、清拙正澄(1274-1339)的〈遺偈〉及古林清茂(1262-1329)的〈月林道號〉等等。至於被登記為「重要文化財」的,如蘭溪道隆(1213-1278)、無學祖元(1226-1286)、中峰明本(1263-1323)等等的作品更是不勝枚舉。由此可以證明,他們的書跡,不僅是在禪宗史上,在書法藝術史上也有其一定的位置。

以下是我在撰稿期間所見到的這次徵集的部份展品,作一簡略的介紹:

雪浪洪恩(1545-1608)為後和先生書小楷五律五首摺扇。這是法師在丁亥春四十三歲的英年所書,堪稱詩書二绝,其用筆結體,醇雅之極,略無煙火之氣。明末袁中道亦贊其書曰︰「雪浪書法遒媚」。比較雪浪的生年,當早於董其昌十年,故能免於董氏柔媚之習。而另一書家文徵明亦尚在世,其書竟也能免於吳派末流乾枯之習,真是難能可貴。

憨山德清(1546-1623)行草書遺偈。這一條幅的分行布白,有一個很大的特色,即上下字的間距特大,遠超過行間的距離,清人寫篆隸的章法雖是如此,但左右字必界格整齊;書史上以疏朗見長的董其昌(1555年生),一般都說是效五代楊凝式的〈韭花帖〉,也沒有這樣的極端。據董氏《畫禪室隨筆》記萬曆戊子(1588)曾與袁伯修等訪憨山禪師於龍華寺為禪悦之會,由此可見董其昌的行氣可能還受到憨山的影響。此軸的用筆不慍不火,圓轉流灑,兼誦其偈語,直令人看破紅塵。此軸曾為梁任公(啟超)飲冰室收藏,慎重題籤,並有辛酉年(1921)題跋,益為此軸增色。

丈雪通醉(1610-1696)行草書七絕一首,整幅的章法,上下字間的距離雖與憨山的疏朗相類,只是沒有那樣極端。用筆較為方折,結字長扁相間,神情跌宕倔強,有黃道周、倪元璐一派的氣息。阿字今無(1633-1681)行書〈白蓮歌〉卷,結字狹長,行間疏朗,神情清癯,字有大小,筆多輕重,用筆結體,在在有米南宮的神韻,蘊藉閑雅,略無火氣,至為難能。此卷紀年甲辰,計其書寫時才三十二歲,其功力與才氣,非尋常之輩所可企及。

黃檗派的書法,是中國福建的黃檗山僧人到日本,在佛寺說法時發展出來的禪林書風。時當明末清初,在日本的德川幕府時代,於一六五四年自福建黃檗山邀請到萬福寺的住持僧隱元法師到日本長崎,一六五九年在京都東南的山城宇治獲得賜地,開創了禪寺,不但採用了純中國式的建築、工匠和木材,並命名為與中國同名的黃檗山萬福寺。就在這裡,孕育了這一支中國書法史上的異卉,在日本書史上大放光芒。他們的書風大抵宗尚唐代書僧,如懷素等獨任天機、縱横無羈束的狂草精

神。

隱元隆琦(1592-1673)為日本黃檗宗之祖,在書法上亦有相似的地位。他的書法以少字數的粗重圓轉的草書最為特色,展出的横幅偈語,用筆稍細,也是他的標準書風,內容是告示弟子參禪的要領,要「直截」,要「一念圓明」,是書法,亦是佛事。費隱通容(1593-1661)的兩行七言詩偈草書條幅,恣肆夭矯,略顯生獷,署款「徑山容」,當是他住持徑山寺時的作品。費隱雖小隱元一歲,但他十四歲出家,嗣法於密雲;因此,當隱元二十九歲出家後,卻成為費隱的法嗣。是以筆者認為隱元的書法,有可能是受了小他一歲的費隱禪師的影響,唯就圓熟的程度而言,是超過費隱的。如此說來,費隱雖然沒有東渡日本,但就書法傳承而論,卻是日本黃檗宗的先導。又根據他的傳記,或云當其成年時,右手為流賊所傷;或云當明朝滅亡之際,為賊兵傷及右腕。總之,此後乃以左手書寫。揆諸今日原存於日本之費隱書跡,皆是明亡十年後隱元渡日後攜去之作品,因此我們可以下一個大膽的假設,這些都是他的「左手書」,或許這也能解釋他書風中的一種倔強桀傲的氣息吧!

獨立性易(1596-1672)的草書,雖然在日本也被稱之為「黃檗作品」,但他本是浙江杭州府人。其用筆較之隱元一派為輕靈,抑揚頓挫,富於姿態及粗細乾濕的變化。傳統說他的書法宗繼王寵,但實際上那躍動搖蕩的用筆,是比較更接近祝允明或文彭一路的。展出的長卷,其文字内容藉著討論文房用具中的硯、筆與墨,從其氣類出處相近而壽夭不同這一點,鋪敘出他「鈍而靜者壽,動而銳者夭」的警世之論。書畫僧是指兼擅書畫的高僧,或者本次的展品是繪畫。由於書與畫的用筆相通,因此佛門畫家史不絕書,釋蓮儒即輯有《畫禪》一書,包括了貫休、巨然、超然、梵隆、法常、玉澗、蘿窗等諸名家,茲以時代先後介紹展品如下:

雪嶠圓信(1571-1647)的畫作極稀見,這是丙子當他六十六歲老年頓悟後初試畫筆之作,此畫的長題道盡了作畫的因緣,原是記他與石頭長老同遊橫山光明臺的六松社所見之景。圓信與畫史上「畫中九友」之一的李流芳(長蘅)為方外友,談禪作畫,相互傾倒,故李氏有詩云︰「我常愛君機鋒如劍鋩,君亦愛我筆墨如風雨。」由於經常觀看李氏「潑墨快爽」,早就有了弄筆作畫之念,但直到有一次拾柴,「忽白雲斜來」,才將平日的蘊蓄發掘出來,於是一發中的,居然是一幅很

好的文人畫,或今天所謂的「素人畫」,而此一長題,也生動且真實地記錄了禪僧頓悟作畫的一則典型。

擔當普荷(1593-1683)雖是書畫史上少見的雲南人,但曾經師事董其昌和陳繼儒,卻又與他們滋潤的用筆不同,其書與畫都有鮮明的個人風格,喜用渴筆枯墨、皴染簡省。展出的兩行草書的虛多實少,用筆骨,姿態跌宕,某種程度上,比較近似吳中的王穉登(1535-1612)。

八大山人(1626-1705)在明未清初的四大畫僧之中,書法上的造詣和境界最高。他筆筆中鋒,婉而不媚,轉而不柔;結字往往出人意表,以奇為正,挪位欹側,而又不失中正,獨創出一種氣味醇雅高古、雍容又怪偉的個人風格。至於其他展品中的當代高僧,都是臺灣佛教界萬人崇仰的領袖;雖然他們的職責加倍於往昔,但仍然保存了此一優良傳統,其中也不乏能書之士,我等凡夫俗子,對之只有頂禮膜拜,何敢贊一詞!

綜觀歷代高僧書法,風貌不一。在書體上,有篆隷、北碑、楷書、行草、狂草,在風格上,有正統的也有野逸的;有積學功深來自漸修的,也有直出自性得自頓悟的;有與當時文人相契合的;有在某一期間內形成流派的;也有獨樹一幟的;有巍然成家的,也有揮灑自娛的;總之豐富多樣,也是中國書法史上的一個縮影。宋代的釋惠洪在題釋昭默遺墨時說︰「道大德博,為叢林所宗仰,雖其片言隻偈,翰墨游戲,學者爭祕之非以其書詞之美也,尊其道師之德耳。…斯人德高,而名往就之耳,借使此老書不工,當秘寶,況工乎?愈可寶也!」我們今天面對歷代高僧書跡的態度,就當作如是觀,因為他們的作品,絕不是與「近世栽培聲名,高自標置」者屬於同一層次,而是他們在「大慈過人」的心態下,「以翰墨為佛事」(惠洪語)的崇高心靈結晶!

自序 : 1995 年,我以父親之名成立何創時書法基金會,策劃《明清近代高僧書法展》做為開幕首展,我研讀其中一位高

僧憨山德清的傳記後,發覺他的理念和慈濟宗旨頗多相合。記得在1991 年時,大陸華東發生百年來未遇的水災,當時

我參加慈濟基金會賑災團,前往安徽全椒等地進行賑災,安徽全椒正是憨山德清的故鄉。憨山辭世前曾寫下〈自贊〉,

說道:「無論為俗為僧,肩頭不離扁擔。」這樣一肩承擔的氣魄,無關僧或俗的責任感,都展現在他的應世之才中。

憨山住在五臺山時,不僅請人上疏保護了五臺山遭到濫伐的樹木,更四處奔走保全五臺山寺院的寺產。萬曆九年,

憨山為萬曆帝生母慈聖皇太后啟建祈求皇嗣之法會,事成後太后贈他三千金,憨山不願受贈,於是效法古人「矯詔濟

饑」,請人將這筆鉅額轉發給山東一帶的僧道、孤老、獄囚,每個人來領這筆救濟金時都要簽名造冊。後來有人以憨山貪

污內府銀錢誣告他,憨山請官府去內庫查帳,每一筆帳目都清清楚楚,免去了一場災禍。這時憨山才三十多歲,卻能運

用智慧解決這麼多複雜的世間事,真是一位奇人。憨山五十歲時受誣告牽連,以私創寺院之罪發配廣東雷州,他到達雷

州時正逢大饑之年,經年無雨,疫病流行,屍橫遍野。憨山不忍,召集當地人一起埋葬路倒的屍體,並且舉辦道場超渡

亡靈。法會結束後,立刻下起大雨,旱象因而解除。憨山在所作〈醒世歌〉中寫道:「紅塵白浪兩茫茫,忍

辱柔和是妙方;到處隨緣延歲月,終身安分度時光。」慈濟人所穿的深藍旗袍「柔和忍辱衣」,二者皆取《法華經》精

神,效法柔和忍辱之心。憨山大師令人尊敬之處,在於他一生歷經諸多險阻,卻始終不忘救助眾生,他的佛教不僅只關

心自身的悟道、法門的傳承,更擴及蒼生百姓、國家與社會,是人間的佛教,展現出一代高僧氣蓋乾坤的終極關懷。

這本專輯以唐代、西夏寫經起始,接著呈現的是改變明朝永樂命運的姚廣孝的書法。成祖登基後讓他還俗,但他

不肯接受,因此上朝穿朝服,下朝穿僧服,堅持僧人身分。此後完成了《永樂大典》的編修,設計監造永樂大鐘,在鐘

的內外刻了二十三萬字佛經。同時,姚廣孝還輔佐太子朱高熾監國,並教導太孫朱瞻基,在永樂盛世後,創下「仁宣之

治」,穩固明室統治。他的弟子中最有名的當屬三寶太監鄭和。姚廣孝晚年寫下的《道餘錄》,是他對儒學、老莊以及

佛學的理解,並對二程、朱熹等宋代理學家的排佛思想逐一辨析,這在明初以朱熹學術定於一尊的時代,真有雖千萬人

吾往矣的大氣魄,可說是王陽明精神的先驅。聖嚴法師《明末佛教研究》指出,明末是中國佛教復興的時代,在中國佛教思想史上有重要地位,上承宋元,下啟清民,將宗派分張歸於統一。明末佛教的興盛,和高僧的教育程度有很大關係。明末四大高僧在出家之前都是飽學之士。蓮池大師出身書香世家,十七歲曾中秀才。憨山大師幼師孔子,少師老莊。他們都飽讀詩書、博覽儒釋道經典,因此在弘揚佛法上抱持著開放的態度,宣講三教一理,主張調和佛教各宗派的思想。晚明臨濟宗復興,以密雲圓悟法嗣最為興盛,門下高足在各地為佛門結下善果。例如四川高僧破山海明,曾經阻止了張獻忠部將李占春在四川屠城。當時李占春以不屠城為條件,要求破山破戒食肉,破山當下答道:「老僧為了百萬生靈,何惜如來一戒?」毫不猶豫就將盤中肉吃了。如此以百姓為重的精神,恰好體現佛陀的慈悲本懷。除前述幾位奉獻社會的僧人。費隱通融開法於福清黃檗山,其弟子隱元隆琦於日本開創黃檗宗,被視為祖庭,影響日本文化甚鉅。而木陳道忞則與天隱圓修的弟子玉琳通琇同列順治朝國師,牽動順治、康熙、雍正三朝的佛教發展。以藝術史的角度來看,清初四畫僧石谿、漸江、八大、石濤都是開創畫史的宗師,在目前的市場也都是天價級的明星,成就普獲學術與收藏界肯定。在他們的作品與畫論中,都可見到禪宗元素的影響。杭州淨慈寺為江南千年名剎,以康熙帝御賜「南屏晚鐘」碑亭聞名全國。回顧淨慈寺的歷史,漢月法藏、大恆明中、際祥主雲、六舟達受、太虛大師等高僧前後相繼住持南屏,可謂一脈相承。本書有幸收錄南屏淨慈寺六位高僧書法,實為因緣殊勝。晚清歷經革命與戰火,局勢紛亂,卻也醞釀著佛教史的另一道契機。民國元年發生「廟產興學」事件,佛教界為護教赴京請願,寄禪、諦閑兩位大師出力尤多。民國四大高僧虛雲、印光、太虛、弘一,以其各自不同的法力,為佛教

做出重大的貢獻。虛雲老和尚歷坐十五座道場,重興六大祖庭,建立規矩,法嗣信徒達數百萬,讓清末以來式微的佛教有了新的生機。印光法師弘揚淨土法門,倡導老實念佛,所有供養捐為善舉,常以「諸惡莫作,眾善奉行」開示弟子。弘一法師集書法、音樂、美術、戲劇、教育、思想諸家於一身,是傳統文化與佛教相結合的代表人物。太虛是近代佛教的改革派代表,曾提出教理、教制、教產三大改革。並致力提升僧侶教育,創辦閩南、武昌等多所佛學院,發行《海潮音》雜誌。他主張的人生佛教,影響至今仍舊不衰。他的弟子大醒、印順法師於四九年後來台,將人間佛教的主張帶來臺灣,將出世的佛法,化為對現世生命的關懷。家師證嚴上人創辦慈濟功德會,服膺印順導師「為佛教,為眾生」之志節,從事濟貧教富之志業,發展為慈善、醫療、教育、人文志業、國際賑災、骨髓捐贈、社區志工、環保「一步八法印」的志業;星雲大師創辦佛光山道場的四大宗旨是「以文化弘揚佛法,以教育培養人才,以慈善福利社會,以共修淨化人心」,特別強調以教育及服務來弘法;聖嚴法師創辦法鼓山道場,提出「提升人的品質、建設人間淨土」的理念,先後推動「四環運動」(自然環保、生活環保、心靈環保、禮儀環保) 和「四安運動」( 安身、安心、安家、安業);唯覺老和尚創辦中台山道場透過佛法五化:學術化、教育化、藝術化、科學化、生活化,從不同的角度接引大眾認識佛法。此外如華梵大學曉雲法師、靈巖山妙蓮長老等,都以善念善行為出發點,將佛教徒利濟眾生的慈悲本懷,從臺灣推展到海外,這在歷代佛教發展史上是前所未有的。

《歷代高僧書法選粹》收錄一一四位佛門人物的書法和繪畫。當我駐足在作品前,彷彿親見高僧現身說法,如見其面,如聞其聲,正如《觀世音普門品》所說,「福聚海無量,是故應頂禮」,應當頂禮致敬。對於這本書的出版,我要感謝傅申教授多年來在收藏上的指導,並為本書題字。還有石守謙院士惠賜序文,三省堂曾逢景先生的版面設計。最後,我要特別感謝佛教史研究學者,中央研究院文哲所廖肇亨教授,他召集的研究團隊,為圖錄撰寫了大部份小傳文字,有助於讀者了解高僧們的生平事蹟。在此衷心感謝各位。是為序。

最佳賣點 : 一般對佛教經典的研究多半在唐之前,宋朝以後的研究卻嚴重不足尚待補缺。」明清高僧的書法作品在此時看來別具研究價值,尤其研究明清佛教,很大一部分應和文化史結合來看。又,僧、禪者的書法與中國文人書法有著不同特色,「文人書法為發揮性情而寫,僧禪書法是為法而寫,也從書法中見修行功夫」。