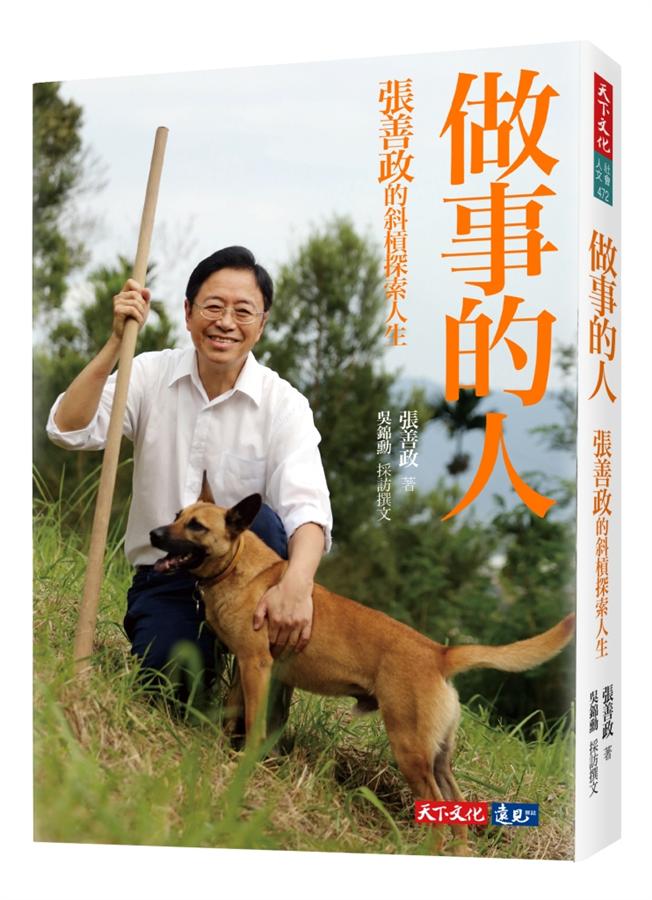

做事的人: 張善政的斜槓探索人生

| 作者 | 張善政; 吳錦勳/ 採訪撰文 |

|---|---|

| 出版社 | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 做事的人: 張善政的斜槓探索人生:台灣不缺彌勒佛,也不缺救世主,缺少的卻是願意低頭流汗,建設明天的國家工程師,一位挽起衣袖「做事的人」!「每當我挽起衣袖、專注將難 |

| 作者 | 張善政; 吳錦勳/ 採訪撰文 |

|---|---|

| 出版社 | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 做事的人: 張善政的斜槓探索人生:台灣不缺彌勒佛,也不缺救世主,缺少的卻是願意低頭流汗,建設明天的國家工程師,一位挽起衣袖「做事的人」!「每當我挽起衣袖、專注將難 |

內容簡介 台灣不缺彌勒佛,也不缺救世主,缺少的卻是願意低頭流汗,建設明天的國家工程師,一位挽起衣袖「做事的人」!「每當我挽起衣袖、專注將難題解決,那種快慰與充實,真是比某個位置、頭銜或虛名,更讓我高興。」 --張善政 他愛山、他務農;他是工程師、是教授;是科技部長、行政院長,是農夫、公益推動者,他不斷跨界、歸零、重開機。他人生中的每一條斜槓,不僅是一次職涯的挑戰,更是他價值觀和終極關懷展現,他始終知道自己在天地之間該如何存在和奉獻。工程師出身的張善政,對權位沒有執念,只想把事情做對、做好。施振榮盛讚他:「做事有進度、有方法,知道如何操兵、貫徹紀律,可以將一座世界級的雲端資料中心,管控得如此完美。任何交給他的任務,他都可以deliver出來,從不讓人失望。」劉兆玄肯定他:「不是一個僵硬固守在自己安全的、專業領域的人,是一個可以跳到外面,做更大的事情的人。」 他愛山、務農,知道天地於他為何。如同他「捨不得」用除草劑毒殺土地,他「捨不得」台灣繼續沉淪。這一位割草種樹的男人,在過去這幾年間透過自己的努力,一步步形塑出自己「科技善政」的風格。台灣不缺彌勒佛,也不缺救世主,缺少的卻是願意低頭流汗,建設明天的國家工程師,一位挽起衣袖「做事的人」。

作者介紹 ■作者簡介張善政前行政院院長,現任台灣大哥大基金會董事長。史丹佛大學土木工程系碩士、康乃爾大學土木與環境工程學博士,曾任台大土木系教授、國家高速電腦中心主任、宏碁電子化事業群副總經理、Google亞洲硬體營運總監、行政院政務委員、科技部部長、行政院副院長及院長。他是工程師、教授,也是企業經理人、科技長、院長、農夫、公益推動者,一生始終不斷跨界,不斷歸零重開機,是「斜槓青年」最早的實踐者。他人生中的每一條斜線不僅做為一次職涯,更展現了他的價值觀和終極關懷,更難得的是,每一個角色他都可以扮演到極致,全力以赴,做什麼、像什麼。吳錦勳台灣大學哲學碩士,擔任雜誌記者十餘年,曾獲亞洲出版業協會(SOPA)之「卓越專題特寫獎」、吳舜文新聞獎之「深度報導獎」、第三十七屆金鼎獎之「年度非文學類最佳圖書獎」。現職為天下文化出版社主筆。

產品目錄 出版者的話 真能把事做對的科技領袖/張善政、高希均採訪者序 建設明天的國家工程師/吳錦勳序 章 緩步險峰行第一部 尋 童年 發光的石頭第一章 好奇心 父親給的禮物第二章 自學力 自由中學會自律第三章 務實 土木是一種人文關懷第四章 坦誠 接受真實的自己第二部 追 新知 自由之風永遠吹拂第五章 鷹眼 看見事物本質的是心,不是眼第六章 創新 猶太教授教我的事第七章 破舊 站在巨人肩膀上開創第八章 溝通 專業與非專業之間的對話第三部 探 科技 擁抱數位大未來第九章 眼界 選擇做更重要的事第十章 開拓 為台灣網路發展披荊斬棘第十一章 跨界 理工的腦,人文的心第十二章 鬥智 為台灣的國安鋪路第十三章 突破 管理,只有一個鍵盤的距離第四部 聚 人氣 意外的覺旅第十四章 魄力 政治不歸路,只有戴著鋼盔向前衝第十五章 開放 「死」資料變成「活」知識第十六章 同理心 雲豹裝甲車上看不到的眼淚第十七章 細究 從最後一哩路到最後一公分第十八章 感念 再一次說「再見」採訪後記 用自己的風格從政 吳錦勳

| 書名 / | 做事的人: 張善政的斜槓探索人生 |

|---|---|

| 作者 / | 張善政; 吳錦勳 採訪撰文 |

| 簡介 / | 做事的人: 張善政的斜槓探索人生:台灣不缺彌勒佛,也不缺救世主,缺少的卻是願意低頭流汗,建設明天的國家工程師,一位挽起衣袖「做事的人」!「每當我挽起衣袖、專注將難 |

| 出版社 / | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789864796618 |

| ISBN10 / | 9864796615 |

| EAN / | 9789864796618 |

| 誠品26碼 / | 2681742656007 |

| 頁數 / | 360 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

導讀 : 採訪者序

建設明天的國家工程師 / 吳錦勳

做事人的國度

長長的斜坡,張善政揹著十幾公斤的割草機,賣力跨步,緩緩走入及腰的長草堆,拉了幾下開關,伴隨馬達狂烈運轉,調整好角度、站定,他熟練地擺動著刀片,雜草瞬間傾倒成堆。

他一開工往往就五、六個小時,汗水浸透衣褲,鏡片濛著一層霧氣。中間空檔,他卸下機器,脫除衣帽面罩,坐在草坡一邊喝水,一邊瀏覽前方綿延的海岸山脈。隔著遠遠的距離,小鎮喧囂滲過來,塵煙靄靄、涼風習習,兩列火車在鐵道緩緩滑動,瞬間交會又分開︙︙眼前的一切全是他最佳的獎賞。

這近十年間,他總在公務之餘搭火車來到這裡,做些他口中「顧樹」和「除草」的工作。將近四千坪的山坡農地,分區種植土肉桂、柑橘、芭蕉、波羅蜜、南瓜等等,近二十幾種果樹蔬菜。初春時分,一對大冠鷲盤旋低空、嗚悠、求偶。早年栽植的小樹苗,如今比人還高,麵包樹挺拔濃密、肖楠鬱鬱成林,銀葉閃閃。

沐在春風裡,人的心情很快便沉澱下來。過去近十年來,幾無例外,張善政不管公務多忙、壓力多大,每星期他總要來這裡放空——這也是張善政由天地吸收創新靈感的重要時刻。這是屬於鐮刀與鋤頭的土地,屬於耕耘與收穫的疆域,也是這位「做事人」的國度。

國家的工程師

張善政年輕時就戀山,親炙台灣之美,至今仍不忘徜徉在大自然懷抱,而且打從內心對土地懷抱真摯的情感。他只有在買地之初,請人在農路上噴過一次除草劑,之後就完全不用了,他說:「畢竟是自己的地,噴藥後有點『捨不得』的感覺,加上後來鑿井取水,就更用心保護土地的潔淨!」

俄國文豪托爾斯泰在《安娜.卡列尼娜》第一句就寫道:「幸福的家庭大抵相似,而不幸的家庭則各自有各自的故事。」(Happy families are all alike; everyunhappy family is unhappy in its own way.)拉高到國家的層次,那些不幸的國家又何嘗沒有自己扳纏不清的歷史、棘手的難題,甚至無解的恩仇……長期以來,台灣一直陷在藍綠的內耗當中,人心不安浮蕩,每次新政府上台,國家就重新開機,似乎無論哪個黨派都改不了這種悲運——unhappy in our own way。

有一回,張善政在山坡地割草,劃傷了一尾蛇,牠負傷奔逃間,還來不及看清,大冠鷲瞬間俯衝而下,叼走那條蛇。這是個弱肉強食的食物鏈,國際間的權力傾軋又何嘗不是?台灣猶如巉岩絕壁夾縫之間,漂在湍急激流的小舟。面對危機叢生的險局,一旦又失去舵手和方向感,那麼前途將更難逆料。

理想上,一位領導者的最高境界是,今天的國家都得到適當的治理,而他需要治理的是「明天的國家」。過去這幾年間,這一位割草種樹的男人,透過勤奮與努力,一步步形塑出獨特的「科技善政」風格,他只想全心全意努力做出對國家、人民有益的事情。

他之所以「捨不得」台灣繼續沉淪,如同不捨農地被殺草劑毒殺。或許我們不缺彌勒佛,也不缺救世主,而是缺少願意低頭流汗,建設明天的國家工程師,一位挽起衣袖「做事的人」。

內文 : 第十六章同理心

雲豹裝甲車上看不到的眼淚

在政府工作,我喜歡親臨沒有折衝、迴旋空間的第一線,直接承受民眾的反彈。感同身受,但不要喪失理智。因為只有走下雲豹戰車,才能看到人民甘苦的眼淚。到底勘災的目的是什麼?旁觀他人的痛苦,或是對他人的不幸真切地感同身受,這真是身為為政者一大考驗。

二〇一八年八月中南部淹大水,我們看到蔡總統搭雲豹裝甲車到嘉義勘災,在嘉義布袋遭災民嗆聲:「總統下來走走看!」「(台語)落來行,汝就知影啊!」途中還有災民拉起封鎖線,怒嗆:「再開進來就把我輾過去……」甚至不讓裝甲車前進。

總統親自到災區巡視,為什麼民眾會如此不滿?這是因為他們已經泡在黃濁泥水裡這麼多天了,只希望為政者能懂他們的痛,但諷刺的是,他們抬頭卻是看到蔡總統搭乘裝甲車「高高在上」,完全感受不到同理心。

他們的訊息很清楚:「走下來!」才能「體會看看」。

不要旁觀他人的痛苦

其實,幕僚常會建議官員,「不要輕易跑到第一線,以免面對沒有折衝、迴旋的空間。」或是當面允諾的事情,之後卻做不到,一定被罵「白賊」;更糟的像馬總統被憤怒民眾「獻鞋」(丟鞋子)、小英總統被當面嗆聲。不論是心情受到衝擊,甚或身體上受到傷害,總是幕僚或隨扈的職責。

但是,如果為了保護官員,一味地用拒馬、鐵絲網、盾牌鐵棍遠遠封鎖、隔離抗議民眾,或不分青紅皂白架開,這又顯出權力的傲慢,也拉大與民眾的距離。

我在行政院期間,遇到令人措手不及的各式災難,從禽流感、復興航空墜河、登革熱、八仙塵爆、霸王寒流、〇二〇六台南地震、流感、腸病毒、空勤總隊直升機失事等……尤其副院長一向是政府救災總指揮,我的從政生涯簡直成了「堪災總隊長」。一路走來的心路歷程,真不可以為外人道也。

日後我不斷思考:到底勘災的目的是什麼?旁觀他人的痛苦?或是對他人的不幸真切地感同身受?!這真是身為為政者一大考驗。

直面第一線

二〇一六年二月六日凌晨高雄美濃地區發生六.六級極淺層強震,台南維冠大樓倒塌,造成一一五人死亡,成為有史以來單一建築物罹難人數最多的災難。

午夜時分,我接到電話,心裡一沉,從早上五點多開始,我和馬總統便到中央災害應變中心聽取會報,七點到台南災區和醫院視察狀況,快中午又飛回台北指揮救災工作,盡量避免給救災人員帶來不便,全力協助台南市長賴清德,同時致贈加菜金給搜救弟兄、國軍弟兄和志工,讓搜救工作更順利,將救難工作做到最後一秒鐘。有媒體形容,「這是台灣政壇多年來難得一見的藍綠和解與中央地方合作典範。」

其實,第一時間地方政府及救難隊早已將傷者送醫,災變現場附近店家放棄做生意,將道路、騎樓空間騰救災,慈濟利用這些空間,搭上帳篷,協助救援。當地的觀光飯店、民宿,也都自動騰出房間安頓受災戶。我在現場,能做的實在不多,看到一位老婦人因為兒孫媳婦還在受困,泣不成聲,只有趕緊拿衛生紙替婦人拭淚,勸她顧好自己,不要再難過;當我在新樓醫院、收容所等地慰問罹難者家屬,頒贈慰問金時,聽到災民說:「寧可不要慰問金,也希望家人回來……」聽完,我心都快碎了。

我認為在面對緊要時刻,身為政府官員本來就沒有所謂的「折衝、迴旋空間」,你不能有所保留,要親身走到第一線,直面問題,傾聽民意,迅速回應人民切身的需求。

好比二〇一六年一月台灣受到霸王寒流強襲,六十多人凍死,西南沿海地區養殖場魚群大量暴斃,全台農林漁牧業損失約三十五億台幣。

當時是我代理行政院院長的第二天,就迅急南下台南七股勘災。我看到偌大的魚塭,浮滿密密麻麻腫脹的虱目魚。站在池邊,不由得心情也沉重起來。我雖然不是全職農民,但也曾遇到辛苦整地耕種的果園,被颱風一夕間吹垮,體嘗過那種滿目瘡痍、一無所有的感受。看到魚塭底部已抽乾池水,我便「─咻─」地往下跳入池邊,想仔細看魚鰓腐壞的狀況。我這一跳,純粹是出於想要仔細了解災況,沒想到卻把所有人嚇到了,陪同的農委會副主委、市長賴清德、以及記者們也都一個個跟著往下跳。這個小動作,不經意卻讓很多人對官員總是「高高在上」印象改觀。

我在魚塭現場,當著災民的面,要求農委副主委,對災損的補助要「彈性、加速、從寬」,尤其一定設法在農曆年前,讓漁民拿到補助。這些都沒有事先套招,我的想法是,安頓災民七上八下的心情,儘量讓他們安心,不要讓不滿負面情緒擴張蔓延。如果我覺得官員做得不夠、反應太慢,我就再逼他們。後來,他們也真的讓行政流程加快,做到現場的承諾。

請您一路好走

二〇一六年三月十日,新北市石門外海,一艘名為「德翔臺北」的貨輪擱淺,船體斷成兩截,重油洩漏汙染逾二公里。為了緊急救災,空勤總隊出動直升機,第一趟載運船公司技師到船上探勘是否有漏油,第二趟用吊掛方式將他們撤走,偏偏這天風狂雨勁、濁浪排空,就在第二趟直升機意外墜海,正駕駛、特勤組員兩人殉職,其餘三人落海受傷獲救。

印象最深的是,那天是周五,我還卡在立法院總質詢的最後一天,中午時分,得知空勤總隊飛機摔進海裡。總質詢一結束,我便分別趕赴醫院探望。來到第一家醫院,正駕駛的太太說:「院長,您能不能看看我先生大體,說幾句話……」

很多人可能會有所忌諱,身旁幕僚也表示不宜「這……婉拒比較好。」但面對傷心的家屬,我豈能轉頭就走。若只是以個人的立場,衝到現場、面對壓力、與眾人周旋,很多時候,這些是違背我的個性的,然而一旦站在政府公部門的位置,我卻超越自身個性或能力的侷限,得到了面對的勇氣。

我仍決定進去瞻仰遺容。正駕駛生前落水,身體腫脹,臉像吹氣一樣,一片慘白,想想他曾是妻兒倚仗的高山,如今躺在冰冷的鐵板床上,我心裡非常難過。站在大體旁邊,我雙手合十悄聲說:「謝謝您,請不要牽掛,一路好走。」致意之後,他太太心情平復多了。

換到另一家醫院,太平間裡那位特勤組員狀況更慘,當我走進去時,他已經被蓋上了往生被。聽說在吊掛作業時,正好颳來一陣強風,直升機像陀螺打轉,重心歪了,傾斜擺盪了一下,而正在執行吊索任務的他不幸被高高甩起,頭顱被螺旋槳葉片削去半邊,從此再也找不到。他的遺容不便瞻仰,地面滴了滿滿一灘血。

他的太太對於先生意外,十分不諒解。這一位特勤組員在作業過程中身懸於機艙外,是否求好心切想趕快把人員拉起來,讓吊掛作業更有把握?

當然他太太泣不成聲,質問我「為什麼他要站在機艙外?」「SOP是這樣要求的嗎?」我講不出半句話,要求內政部主管單位一定要給太太清楚的解釋說明,否則她一輩子都會覺得先生枉死。我還探視了另外兩位傷者,恭禧他們大難不死。

穿上別人的鞋子

同理心,用英文慣用語來說是「把自己的腳拿來穿上別的鞋子」,設身處地理解感受他人真實情境。我益發覺得,一定要接觸在底層受難的當事人,才可以傾聽到最內在的心聲,他們心裡面有不舒服一定要講出來,抒發心情,才不會怨你怨一輩子。

沒想到多年後,我在花蓮認識的一個餐廳老闆好友,他原本是直升機飛官,當天探望的空勤總隊傷者之一正好是他的教過的學生。老闆告訴我,這位年輕人現在身體復原得很好,又再出任務了。我聽了也覺得很高興,人的因緣真的很奇妙,繞一圈又串起來。

台南地震後,舉行安靈法會,有二百位家屬參與,結束時馬總統與我一位一位家屬握手,我握到一位先生,他說:「院長,我是你台北府上管區派出所的所長,大樓倒塌往生的是我弟弟一家人。」

北返之後,我到派出所找他,他說他弟全家住在維冠大樓,全家一夕死亡,只剩唯一沒有罹難的大女兒,因為學校派到外地實習,沒住家裡,逃過一劫。

我說,突然一個晚上全家都不見了,希望這個女孩能好好照顧,若需要心理輔導,要妥為安排。他說自己是大伯,一定會好好照顧弟弟的女兒。

等到我卸任之際,賴清德請我到台南參加一個紀念音樂會,之後去香格里拉飯店吃飯。席間,我提到這位倖存女孩的故事,賴清德說:「我知道這個女生。」他向旁邊的小姐說了幾句,向我介紹,「啊,就是這位小姐,很感謝香格里拉飯店,讓她在這裡實習打工。」

人的緣分真的很奇妙,我鼓勵這位賴小妹妹:「你要好好加油,全家就只剩你一個,靠你了。」替她打打氣,「以後有什麼事情,我們都會好好照顧你的。」

同理心?還是理盲與濫情?不易把抓,有時候我的所做所為、或是任何發言,都不是出於「張善政」這個人,而是「行政院長」或「副院長」這個角色。有時候又反過來,我是出於身而為一介凡人,對於某些災民際遇由然地產生了深刻同情。

感同身受,但不要喪失理智

從政生涯,我因為透過人與人的互動,用他人的眼睛,以全新的眼光看世界。我覺得為政者一定要多跟基層互動,親身走到現場,才能看到平常看不到、聽不到的、才能知道傷害解決了沒有。即使面對不滿,或是被嗆,仍要到他前面,讓他傾吐冤屈。尤其,不要等被罵了才去,那做再多人民不滿情緒早就擴散了,根本沒用。

〇一八年八月南部淹大水,我再南下嘉義縣東石鄉,到幾個嚴重的村落勘災慰問。我雖已不在政府職位,無法帶給災民即刻的資源,但是希望他們能感受到來自政府以外的關心。

從東石這最嚴重災區災民的角度,政府補助僅是杯水車薪。一個屋子的家具許多被水沖走,家電被泡爛無法使用,只剩下一個殘破的空殼房子。一位在鄉公所填報災損申請的養殖漁民告訴我說,她的魚塭被水沖垮,養了一年的七星鱸都流失,損失至少兩百萬元。

這些遠高於政府公告的補貼標準。這次既非颱風也非地震,過去好像沒有向民間募款的先例,但是異常氣候將來勢必越來越嚴重,我們不能墨守成規。依照公益勸募條例,政府遇重大災害時,是可以啟動募款的。現在是不是該是考慮這樣途徑的時候了?這對於辛勤樸實的民眾而言,是非常珍貴的支助!

從掌潭村撤到港口宮香客大樓安置所的一位老阿伯告訴我:「家沒了!」

我當然無法滿足所有人的需求,我深知精力與資源應該如何分類?你如何傾聽自己的心,用自己的腦子,整合好自己,做好的精力與資源的配置,不在理盲與濫情中迷失了自我。當我親臨沒有折衝、迴旋的空間的第一線,直接承受民眾的反彈,我一直提醒自己:「感同身受,但不要喪失理智。」

但是我想,如果不踩在泥水裡,單從裝甲車上,怎麼能看見災民眼中的淚光。

第十八章 感念

再一次說再見

小學時,媽媽每天牽著我的手走路上學,長大後,母親失智,我仍牽著媽媽的手,直至淚送她走向人生最終。我母親失智近二十年,漸漸不認得我,叫不出我的名字,忘了國語、台語,只會說童年的日語,忘記說再見就向我們告別了。

小時候我們有一首歌是這麼唱的:「世上只有媽媽好,有媽的孩子像個寶。」這簡單的童謠,大概是說我這樣的小孩。記得小學一、二年級時,媽媽每天都牽我的手,領我上學。早上從一江街宿舍,穿過車輛很多的南京東路,十幾分鐘的腳程,我們一路聊天說笑,很快到了長安國小校門口,她總是凝視我背書包走進去,才轉頭離開。有時候,我沒走幾步,人還在穿廊中間,下意識地轉個頭,希望再看她一眼,她若還在原地,我便舉起手再揮兩下,用唇語說:「呵──再見!」

母親,是上天賜我的無上恩寵,這一牽手,牽出了我們母子六十多年的因緣。

清淡家常的媽媽味

我跟媽媽很親,她真的影響我很深。她把我們照顧得很好,很會理家。潛移默化之下,我也喜歡把環境整理的乾淨整潔、有條不紊。

小時候,家裡只有一種暱稱為「土冰箱」的櫃子,沒有馬達、冷媒,不能插電,鑿冰人把冰塊運到家裡,放入櫃子最上層,冷氣緩緩沉降,下層的食品可達低溫保鮮之效果。

用這樣簡陋的土冰箱,媽媽得每天到傳統市場買菜,她的廚藝雖然不到傅培梅的等級,但還是用「魔法」變出家常美食。如涼拌竹筍、汆燙小卷、蘿蔔排骨湯……我喜歡吃魚鮮,媽媽常煮清蒸魚,放幾片薑、幾段蔥、灑點鹽,十足簡單卻無比美味。偶爾她興致一來也會做些功夫菜,像是鍋巴蝦仁,而費工、味道濃重的紅燒肉、紅燒魚比較少。

晚餐時刻,三菜一湯、一家四口圍著小餐桌,聊著學校的趣事,爸爸談些工作或人情世故,這景象烙印成我對「家」的永恆想像。

爸爸的老家在天津,北方人嗜食麵類,母親也學會包餃子,家裡也經常吃餃子。如果回台南外婆家,媽媽跟姨媽們帶我去吃台南小吃:包月桃葉的菜粽、鱔魚麵、米糕、碗粿、牛肉湯啊,這些混合成我和媽媽之間難忘的幸福滋味。

國小低年級可以回家吃中飯,之後一路求學,我都是吃媽媽準備的便當,念台大時,離家近,經常可以溜回家吃飯,媽媽的味道,總是能暖我的胃、安撫我的心。除了出國留學那五年,只要在台灣,一天沒有吃媽媽的飯菜,就感覺到少了什麼。

受母親影響,我現在口味依舊偏淡,而且不太敢吃辣。有幾次出差大陸,面對滿桌的重油、重鹹、色美厚工的佳餚,總是感到很不習慣。成年之後有機會嚐遍不少國內外美食,但最讓我懷念的,仍是小時候不起眼的家常菜。

記得早年父母年輕身體好,我跟妹妹也都還沒有很大課業壓力,父親因為常跑工地,公司配有一輛可以上山下海的車子。假日父親若有空,我們全家便到日月潭、溪頭遊覽。

那幾年全家出遊的頻率還不少,短程一點的我們也到宜蘭,那時沒有雪隧,總是繞著綿延彎曲的石碇、坪林間的山路。我永遠記得,當車子一過大金面山,開始九彎十八拐幾個大彎之後,突然映入眼簾的是宜蘭平原,那棋盤狀的稻海,更遠一點的太平洋,波光粼粼中,初見那墨綠的龜山島,那種天高地闊的震撼,至今難忘。沒有想到就在台北以外,另有一個廣大的世界。

空盪盪的家不習慣

我們家其實很傳統,男主外、女主內,媽媽原來也是職業婦女,但婚後生下我和妹妹之後,她便辭職在家成為家庭主婦。十多年之後,我開始念初中時,她比較有時間,二度就業回到職場,進入有名的廣告公司「聯廣」,準備一展所長。

然而她工作沒有多久,我便央求她不要再上班了。那時我比較自私,放學回家,看到整個房裡空盪盪的,很不習慣。我從小戀家,之前媽媽在家,放學回家看到她的笑靨、聞到桌上的飯菜、閒聊招呼,心裡感到好踏實、好放鬆、好舒坦。

依賴成為一種習慣,習慣固著成一種理所當然。因此我一直吵嚷不休,要媽媽趕快辭職回家陪我。果真工作不到半年,她便辭職回家,從此不再外出工作。

唉,我真不知足,人在福中不知福,當年要是我懂事一點,真應該讓她繼續上班,或許媽媽一直藉著上班機會動腦筋,晚年就不致於失智。每思及此,我總感到無比內疚。

我是獨子,照顧母親責無旁貸,留學回台大教書成家之後,我抽不到學校宿舍,貸款在新店山區買房,父母跟我們住樓上樓下,就近照顧。日後擔任公職也從未入住官邸,每天新店、台北兩地跑,只想就近陪伴家人,晨昏定省,多看幾眼媽媽。

面對親人失智,每個家庭都有自己辛酸的故事。我回想,自從有一天母親突然暈過去,自那天起,她便開始忘東忘西,後來遺忘的次數愈來愈多。我常跟她說話,看能否提醒她一些事,初期還可以應答幾句,但後來發現愈來愈沒用。

有時她面容淒苦、嗯嗯哼哼,看得出很不舒服,但究竟哪裡痛也說不清楚,送到醫院急診,才知道是尿布包久出疹子,或是尿道發炎,她有苦說不出。

媽媽不見了!

在母親還能走路時,多年前某一天,我正帶在超市買菜,突然接到父親電話,氣急敗壞地說:「媽媽不見了!」母親那時失智但有行動能力,沒想到,一個不注意,媽媽不見了。

急忙結完帳,我趕緊從超市出來飆回家,車程雖然只有十五分鐘,心想:「社區這麼大,山路分叉也多,要怎麼找起?萬一發生什麼事?」

我一邊開車一邊左右張望,就在回家路上,看到一位穿著拖鞋的老太太,熟悉的身影,在路上疾走,啊,居然是媽媽!我的運氣還算不錯,雖然得來全不費工夫,不幸中的大幸。但是有過這種「媽媽不見了」的經驗,我真的可以體會,當家人走失那種心慌無助的感覺。

僅在這短短十五分鐘的煎熬,那恐懼的感覺就烙印心裡一輩子,這種陰影忘不了。(現在已有了預防老人走失的NFC失智手環,真是一大福音。)

在這段期間,我一直盤算著,必須為父母另覓可以安度晚年的地方。台北冬天經常陰冷飄雨,我又住在新店山區,濕氣更重,老爸的肺總因寒氣作怪,非常不舒服,再加上媽媽需要換個更合適的地方好好養病。

大約十年前,因緣際會之下,我終於得以在花蓮買到一山坡地,可以覽瞰整個花東縱谷。重點是,不遠處就有門諾醫院壽豐分院老人院區,開車僅需五分鐘。院方有附設老人安養中心,一個月三、四萬元。花東地區冬季比台北乾爽,好山好水,空氣清新,若爸媽能入住,便不需要再請外傭,而老人家也有室外有種菜、養免子的地方。而照料菜圃、餵飼小動物,對老人家身體及心智都有很大的幫助。

原來我想儘快搬過去,也讓父母可以安享晚年。但原地主簡陋的農具間以外,並不適合居住。那時我買了水土保持及農舍法規的書仔細研究,想好好規劃,但房子還沒有動工,就因為換了新縣長,以一紙行政命令禁建。

之後,母親病情出乎意料快速惡化,行動能力愈來愈差,跑醫院的頻率愈來愈高,因此爸媽東遷養老的計劃不得不中斷,終至不了了之,以至於至今山坡地仍只有鐵皮農具間而己。

媽媽病後,前面十年,主要是父親在照顧母親,他花的心思絕對比我多,我打從心裡感激他。大概是長年夫妻的默契吧,母親雖已無法言語,但父親仍能從母親呻吟聲中聽出異樣,趕緊送急診。而跑急診總是在半夜。有時等不到病床,老爸還會在急診室陪一、兩天,直到有病房,才能安心回家。

大約六年多前,媽媽有次上台階腳突然沒力,往後跌了一跤,從此潛意識就害怕走路,慢慢的只能依賴輪椅,倒臥床上的時間也愈來愈長。此後自理能力每況愈下,甚至最後只能靠鼻胃管餵食。

忘記說再見的告別

媽媽生於日據時代,失智之後語言能力從國語、台語,漸漸退化到只講日語,直到最後一次喚我名字之後,慢慢再也認不得我這個兒子了,她的記憶力,也像沙漏裡的細砂,點點滴滴地流失。

失智症,就是親人不知不覺慢慢離開的過程,彷彿一場漫長的告別。明明她的人還面前,但我感覺到徹底地「失去」母親。她沒有向我們說一聲「再見!」就轉身背向世界遠去,她忘了自己、忘了摯愛、忘了跟我們好好道別,甚至她連什麼是「再見」都忘了。

對愛她的家人來說,母親失智真是情何以堪。我一開始也像無頭蒼蠅般不斷摸索、到處碰壁,感到挫折連連,好辛苦,心裡面有塊石頭,是永遠拿不掉的……

唯有自己走過,才會知道每一位照顧者,都是第一遭走這條長照路。母親失智之初,老爸自己也是七十多歲的老人了,必須申請了外籍看護協助。偏偏當時爆發某位醫師跟仲介業者掛勾,假造巴氏量表牟利,草木皆兵之下,很多醫生格外慎重,嚴格審核打回票。但真正有需要的病忠及家屬,卻反而求助無門。

那時我太太在中部大學授課的EMBA班上的學生,正好有位台中榮總的腦科醫師,深知我們的狀況。好幾次我們由台北開車到台中榮總做各種測量、照電腦斷層掃描。每次開車來回就要兩三個鐘頭,來來回回好幾次,才終於確診失智,拿到巴氏量表申請外傭。

麻煩的在後頭,待三年後期滿,又要重新申請。除開確診失智要跑好幾趟醫院外,辦理身心障礙手冊、申請長照也經常分散在不同政府單位,必須兩頭三地奔忙。這些對老人家都是巨大的操煩與不便。之後我們就近改換新店慈濟醫院,醫生也是很不容易才將量表開出來,對大家都是一場折磨。

法規擾民、復康巴士沒著落

前年夏天,那陣子氣溫特別高,動輒近四十度,但是老父親仍天天去探視母親。我看著九十多歲的老人家在外籍看護的陪同下,拄著枴杖在烈日下奔波,醫院的護理師見狀趕忙提醒我,這樣太危險了,如果老爸爸再有個閃失,就要照顧兩個病人。我只好勸阻老爸探視,由我去探視後回報情形。我知道,老爸想聽的,也無非是一句「媽媽很好」。

之後媽媽因肺功能退化輾轉於醫院間,幾乎沒有回過家。最後甚至得依賴呼吸器。而一旦住院滿六周後,就被院方依健保要求出院轉呼吸照護機構。但是我對出院轉院,該怎麼處理,完全沒有概念。醫院只告訴我,媽媽需要呼吸照護,我以為就跟以前買電動床一樣,買個呼吸器,就可以安然把母親接回家照顧。

我到醫療器材行,表示要買呼吸器,老闆一臉不解狐疑地盯著我說,「先生,其實沒有人在買呼吸器的啦!這麼貴的機器多半是租用,而且你買了也不一定會用。」經老闆提醒,我才知該做的不是買呼吸器,而是替母親找呼吸照護機構。

但是要將臥床的母親從二級轉院到三級呼吸照護醫院,這不到一公里路,家屬與病人都很無助,復康巴士完全沒有著落。我們不得已只好自費一千多元叫救護車,明知119不應這樣用,復康巴士看起來是政府的德政,但這麼多年我從來沒叫成功過,那時我很想問:「政府的主政官員,你們有自己走過?你們知道這些實際的問題嗎?」

有一天,父親跟我要母親的照片,急得滿頭大汗,但卻說不清楚用途,原本我想從電腦裡找一張,但父親堅持說不行,一定要近期的照片,可是母親插著鼻胃管躺在病床,要怎麼照相?

後來才知是身心障礙證明到期,需要重辦。我不禁感嘆,像我母親這樣不可能好轉的病人,為何還需要更新證明?

好不容易幫臥床的母親拍完照,結果父親卻拿出一張外勞申請表,我才發現,父親連表格都弄錯了,他年紀也大了,已經無法處理這些繁瑣的申請作業。我接手辦理申請後,在網路上遍尋不著正確的申請表,乾脆跑一趟到區公所領取空白表格,也不知道申請需要什麼證件,又跑了趟里辦公室請里長蓋章,證明媽媽有殘障需求。

結果我前後跑了兩趟區公所,第一趟拿正確的申請表格,回家準備相關文件,第二趟才是正式送件。折騰半天申請完了,又發現有新的申請辦法。回想這些焦頭爛額的撞牆過程,令我不解的是,台灣日益變成高齡化社會,重辦這些證明所需的資訊、表格早就掌握在政府手上,如果政府體貼一點,可以免去民眾重跑這些繁瑣的流程。在保護個資與便民中間,政府主事單位要好好思考,如何搭建順暢簡便的網路平台,幫助民眾解決需求。

但遺憾的是,最後老母親來不及等到新證明核可,就永遠離開了。

夢中的母親

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。母親失智整整將近二十年,雖然我們盡了所有的心力照顧,但我始終覺得她失智太久,受得苦也太多了。

二〇一七年九月六日那天。她最後一次睜開眼,然後闔上原本就無力的雙眼,永遠放開了牽著我的手,結束了肉身漫長的苦痛。

母親沒有特定的宗教信仰,她晚年長期進出新店的慈濟醫院,得到醫療團隊及眾師兄師姐的協助,所以母親過往後,我們以佛教方法來辦葬禮。

這兩年間,我對於母親的思念與日俱增,忙完喪禮,我雖回到日常的忙碌生活,但是夜深人靜,無意間總莫名地想念那些美好的往事。媽媽失智後,家中幾乎都是外傭在燒菜,那些暖我的胃、安撫我的心的菜,再也吃不到了。我也是到了更大年紀,愈加想起童年點滴,愈加感到我曾是那麼深地被母親的慈愛疼惜過。這恩情做子女的一輩子無法回報。

好奇怪,守喪期間七七四十九的整個過程,我都沒有夢過她,思念之際,我心中滿是疑惑:人離開世間之後,到底發生什麼事?我母親失智到離世近乎整整二十年,往生之前已對人世無知無覺,那麼走的時候有沒有痛苦呢?她的靈魂還在嗎?如果還在,走的當下又會經歷什麼?

近年常跑花蓮,我有幸在東部結識一位德高望重的方丈。他對佛法有很深的理解,又精於書法藝術。藉一次年終祈福法會,我將心中的問題提出,向他請教。

方丈也由佛家的角度,一一提出解答。他說,人的知覺有好幾層,即便已經失智,靈魂還是存在的,因為失智只是感官層面的失能,靈魂不是感官,因而無所損傷。所以人陽世生命終結之後,即便已經沒有了知覺,靈魂仍會離開她的軀體,啟動下一個旅程。

而普通的凡人,死後都會經歷一段特別的轉換期「中陰」,為期四十九天,就是七個七,因此每隔七天靈體將經歷一次蛻變,過程多半是帶著牽掛與痛苦的。方丈說:「這像是每隔七天進行一次審判,那時做七時的誦經、念佛等法事,其實是為她修懺,迴向給她,盼望她在另一個世界的審判,能夠順順利利,或是減輕其中的痛苦。」

「原來如此」我比較懂了一點,方丈又安慰我:「你母親已經八十多歲了,能夠活到八、九十歲的人,通常慧命壽長,可能經過第一關頭七的法事,她就圓滿了,不再受苦了,你可以放心。」這些話讓我頓時解脫不少。

我再問,有沒有什麼事情我可以替她做?商量之後,我為母親供養一盞長明燈,方丈請寺裡和尚誦讀《地藏經》,希望母親在他界一切順利。

去年底某一天,我突然夢到母親,夢裡的她沒有病痛,恢復年輕一點且健康的模樣,她笑笑地喚一聲我的名字,聽不很清楚,不知道她要我做什麼。但感覺卻是那樣清晰、熟悉、溫暖──歲月靜好,一切如常──。最近整理舊照片,看到她年輕時當父親的攝影模特兒,那影像好美好美。

她若地下有知,我想舉起手揮兩下,再一次用唇語說:「呵──再見!」

最佳賣點 : 他是滿意度最高的閣揆,

是知識、常識、見識、膽識、賞識兼具的跨界人才;

他一呼百應,從不讓人失望;

他做事既博且精,能宏觀又能微觀;

沒有意識型態,總是專注於解決問題,

一路走來始終庶民,真心做自己!