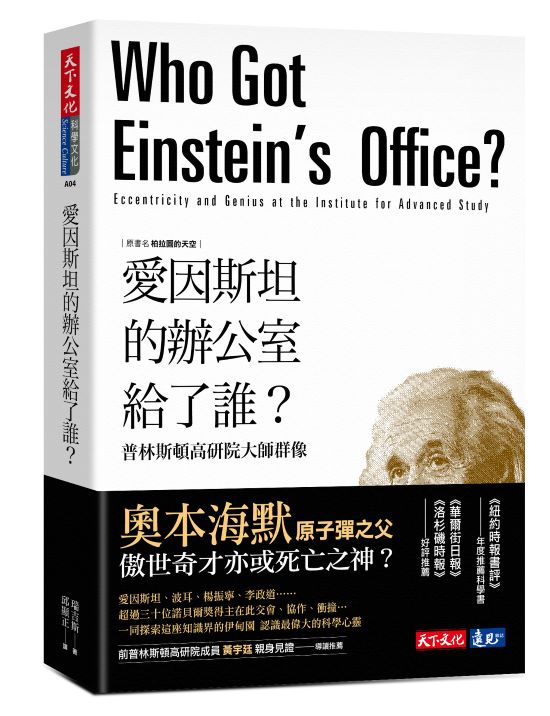

Who Got Einstein's Office? Eccentricity and Genius at the Institute for Advanced Study

| 作者 | Ed Regis |

|---|---|

| 出版社 | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 愛因斯坦的辦公室給了誰? 普林斯頓高研院大師群像 (第3版):曾經是諾貝爾獎得主雲集的高研院,有可能培育出下一個愛因斯坦嗎?獲《紐約時報書評》推選為年度重要科學書愛因 |

| 作者 | Ed Regis |

|---|---|

| 出版社 | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 愛因斯坦的辦公室給了誰? 普林斯頓高研院大師群像 (第3版):曾經是諾貝爾獎得主雲集的高研院,有可能培育出下一個愛因斯坦嗎?獲《紐約時報書評》推選為年度重要科學書愛因 |

內容簡介 曾經是諾貝爾獎得主雲集的高研院,有可能培育出下一個愛因斯坦嗎?獲《紐約時報書評》推選為年度重要科學書愛因斯坦用相對論,為人類敲開另一扇認識世界的窗。這位物理大師告別人世時,除了留下無限惆悵,也遺下曾經充滿他睿智哲思的辦公室。這不禁令人好奇,究竟愛因斯坦的辦公室,傳給了誰?而繼承愛因斯坦辦公室的幸運兒,能否再掀起二十一世紀的知識革命?這間傳奇辦公室,位於普林斯頓鄉間的高研院。這座研究院曾讓數論大師哥德爾、電腦之父馮諾伊曼、原子彈之父歐本海默等人,聚集在此鑽研新知、窮究宇宙。沒有高研院群雄,人類知識的疆域不知得退幾里路。作者瑞吉斯親訪高研院,記錄大師群像,讓活生生的歷史躍然紙上。他也開啟了想像:究竟高研院的新一代人才,能否展現大師的光芒?

各界推薦 《愛因斯坦的辦公室給了誰?》實在讓我讚不絕口,瑞吉斯能擠身一流科學作家之列,絕對當之無愧。--《科學美國人》數學專欄作家/葛登能真摯的啟發人心,完美的愉悅體驗。--《洛杉磯時報》碎形、格狀自動機、複雜系統、宇宙泡泡、超弦理論等難解的奧祕,讓瑞吉斯的妙筆一揮,在書中顯得活靈活現。--《紐約時報書評》瑞吉斯總是有辦法把最艱澀的科學,轉成最愉悅的閱讀經驗,讓讀者透過字裡行間,一聞柏拉圖夢土的耳語。--《華爾街日報》《愛因斯坦的辦公室給了誰?》是高研院生動的歷史,記述科學天才如何群聚高等研究院,把人類思想推至極致。--《出版人週刊》瑞吉斯寫下普林斯頓高等研究院,由萌芽到茁壯的歷程,著眼於院內大師如何發展絕妙的點子,又如何連繫更大的科學社群;書中科學原理言簡意賅,人情描述引人入勝!--《圖書館雜誌》

作者介紹 ■作者簡介瑞吉斯 (Ed Regis)美國著名暢銷作家,紐約大學哲學博士,曾任霍華德大學哲學副教授。瑞吉斯擅長描寫人類與科技碰撞後產生的火花,主題包含了科學哲學、人工智慧、生物倫理、奈米科技與科學史,他用獨特的哲學思維重新思考人類科技的演進。《愛因斯坦的辦公室給了誰?》是瑞吉斯初試啼聲之作,他親自造訪普林斯頓高等研究院,發掘史料、訪談研究員,記錄了院內在二十世紀的輝煌歷史,畫下了這座諾貝爾獎殿堂的動人面貌。瑞吉斯的作品散見於各大報章雜誌,如《科學美國人》、《紐約時報》、《哈潑雜誌》(Harper's Magazine)、《連線》(Wired)。最新著作為《巨獸:興登堡號的殞落與病態科技的崛起》(Monsters: The Hindenburg Disaster and the Birth of Pathological Technology)。■譯者簡介邱顯正成功大學電機系畢業、交通大學光電工程研究所碩士、美國密西根大學超高速雷射光學實驗室研究。曾任國防部統一通信指揮部工程官、大華技術學院講師、中研院原子與分子科學研究所助理。1997年自中華福音神學院道學碩士畢業後,任教會傳道,2000年起加入中華威克理夫翻譯會,從事少數民族聖經翻譯、識字教育、醫療服務及社區營造等工程。另譯有《宇宙波瀾》。

產品目錄 導讀 榆樹後的智慧巨岩/黃宇廷 作者序 記錄偉大心智之旅 緣起第1章 科學夢土 宇宙的祭司第2章 物理教宗--愛因斯坦 第3章 謎樣人物--哥德爾 第4章 碎形之美 卓爾不群第5章 奇才異士--馮諾伊曼 第6章 傲世才情--歐本海默 優游於天地之間第7章 放眼宇宙--天文幫 第8章 薪火相傳 第9章 狂狷不馴 終極第10章 生命遊戲--渥富仁 第11章 「理型」的真相--超弦 歸宿第12章 智慧樂園 附錄

| 書名 / | 愛因斯坦的辦公室給了誰? 普林斯頓高研院大師群像 (第3版) |

|---|---|

| 作者 / | Ed Regis |

| 簡介 / | 愛因斯坦的辦公室給了誰? 普林斯頓高研院大師群像 (第3版):曾經是諾貝爾獎得主雲集的高研院,有可能培育出下一個愛因斯坦嗎?獲《紐約時報書評》推選為年度重要科學書愛因 |

| 出版社 / | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863209898 |

| ISBN10 / | 9863209899 |

| EAN / | 9789863209898 |

| 誠品26碼 / | 2681341046001 |

| 頁數 / | 392 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 【導讀】榆樹後的智慧巨岩/黃宇廷

第一次造訪高研院,是在2008年的一個夏夜。我那時還是研究生,獨自一人從紐約長島搭著火車,輾轉了三條線,要去參加高能理論暑期學校。五個多小時的旅途,最後一段是要搭只有兩節車廂的「Dinky」老火車,它一百多年來忠實的載著外地學子進普林斯頓鎮。

由於小時候看過《柏拉圖的天空》(本書改版前的書名),在火車上我腦海裡浮出兒時的想像:一位穿西裝打領帶的年輕人,疲憊的斜靠在車廂的窗邊,手中的鋼筆靜靜的落在膝上的筆記本上;他凝視窗外,無視手底下正在擴散的災難。或許他希冀這片段的呆滯能帶來新的啟發,抑或是在一片空白的未來前,他不知如何下筆。

一聲如釋重負的歎氣把我從夢遊中驚醒,我慌張的張羅行李,然後隨著一陣騷動來到了深夜的月台上。月台旁有間叫「WaWa」的不起眼便利商店,窗上貼滿了各種廣告,好像宣告這是鎮上唯一可以交換資訊的地方。讀者若看過 2015年在台灣上映的紀錄片「粒子狂熱」(Particle Fever),或許會對這家小便利店有些印象。那時隨意的瞄了一眼,我就迫不及待的向店後的黑夜走去,殊不知這家小便利店對許多高研院人而言,是深夜裡靈魂的休憩站。

雖然火車站已經位在普林斯頓大學裡,但離高等研究院還是有約四十分鐘步行的距離。只知道大約方向的我,原本打算沿途問路,但從校園裡遇到的學生身上,只能得到了模稜兩可的指引。於是我只好根據出發前下載在印象裡的 Google Map 摸索前進,先沿著一座高爾夫球場的邊際緩緩向上爬,不久就走到普林斯頓大學的研究生宿舍。在黑夜裡的這座哥德式建築,看似燈火通明的城堡,唯獨角落上的巨塔倔強的披著黑衣,在星空下用沉默來標示普林斯頓校園的邊境。

初見高研院

高等研究院就在黑塔旁一排榆樹的後面了。我還記得那時行李下的滾輪嘎嘎作響,催促著我心裡的焦躁,一方面擔心太晚我會拿不到宿舍的鑰匙,另一方面擔心這噪音會擾醒一間間躲在樹林裡的老木屋。就在心中該跑快點或走慢點的爭論瀕臨臨界點時,眼前豁然開朗,一片巨大的草原向天邊展開。草原中間有兩排楓樹,之間點綴著一隻隻好像想要分散你惺忪視線的螢火蟲,以防你注意到靜靜座落在遠端的福德大樓。就在那入口處的警衛室裡,有一件等待我的小信封。

福德大樓是高等研究院創始時的主要建築,也是附近樹林裡唯一晚上不眠的燈火。它的樓上是一座很老的圖書館,沿用著老式填書卡借書的系統。很多時候在這些書卡上,你可以找到一些大師的借書紀錄,看到他們也曾和你一樣生澀的查閱基本教科書,有時候你會不禁猜想,他們借這本書時是被什麼問題困擾,好奇他是否就在這些平凡無奇的字句與公式間,看出下一個問題的雛形。傳統的延續,即是給我們機會參與某一種傳承,我一直覺得高研院的借書卡,是這種論調的最佳範例。

往後的幾年間,我以訪客或成員的身分前前後後待了三年,中間歷經了許多自己在研究上,以及人生上的轉變;但不變的是,每一次看到晚上燈火通明的福德大樓,心裡就會升起泰然的安心,知道不論是什麼時候或什麼狀況,裡面總有某一樣東西靜靜等著自己。

今天的高研院在某些方面,和書裡的描述有不少落差。最鮮明的差異就是年輕人在高研院裡扮演的重要角色。在自然科學院裡,每年都大約會有四十名的博士後研究人員任職,分屬天文物理、高能物理以及系統生物三個領域。這些多半二十來歲,在各自領域已經頗有名聲的學者,他們的辦公室面對面的緊密座落在只有兩層樓的彭博大樓(Bloomberg Hall)內。

在高研院的一天,通常約上午十到十一點開始,這裡所謂的開始,是開始討論。事實上在自然科學院裡,白天的活動除了午餐和研討會外,大部分的活動就是一群一群的人,聚集在不同角落的黑板前討論。黑板在自然科學院裡基本上和牆壁是同義詞,除了每間辦公室外,所有公共區域只要有足夠的空間,黑板漆就會毫不猶豫的由地面延伸到天花板將它占滿。下午三點是下午茶時間,這些討論就會移師到已備好咖啡、茶以及各式餅乾水果的福德大樓。準備

要在辦公室待到晚上的人,就會趁這個時間搜刮儲糧,所以從每個人手中抓了多少餅乾,你就可約略猜到他今天晚上會待到多晚。

如果是在溫暖的春天,人們會自動聚向福德大樓前的湖邊。但即便是澈寒的冬天,也是會有幾位不耐室內暖氣的靈魂,向湖後的森林走去,重溯當年狄拉克用斧頭闢出來的林道。

人才交織的樂曲

約略在晚上六點,研究院裡的氣氛開始慵懶的轉向。這時候熱絡的討論聲開始漸漸歇息,老教授抱著他們晚上的作業回去,而已經和大家成為老朋友的清潔人員,也準備開始他們的第二份工作。這個時候,就輪到高研院裡的年輕人開始正式上工了,把白天討論出的臆測,用紙筆或程式去測試,將黑板上還沒擦掉的論述,用解析的式子建構出嚴謹的論證。晚上的高研院是一種奇妙的生態,走廊上的聲音是由不同人的工作習性所交織出的小調。我還記得有一年,每天晚上走廊上可聽到謝丹(現任職於哈佛大學)播放的美式足球轉播,山崎雅人(現任職於東京大學)用力敲寫黑板,拉馬林金(Loganayagam Ramalingam,現任職於ICTS)徘徊於走廊上清唱家鄉老歌,以及何頌(現任職於中國科學院理論所)在辦公室裡與人朗聲討論。

能夠吸引、並且聘用這些博士後人員,事實上是高等研究院很重要的資產。不論是美國或是世界各地的研究機構,由於經費來源主要是政府單位,以致於招聘人才時,都是以既定的研究方向或題目做為考量。高等研究院由於經費來源有大約百分之七十是私人基金,因此招聘人才的時候,反而沒有既定的研究題目,只以他是否已經(或是有能力)在自己的領域裡開拓新方向做為考量。因此在研究院工作時,遇到任何困難往往只需踏出自己的辦公室,你所需要的指引就在走廊上的某一扇門後。

相反的,高研院成員唯一的責任就是要找到自己的方向。高等研究院一路傳承下來的精神,或許就是深信人類有能力享有絕對的學術自由,並且承擔自由所帶來的責任。這也反映在很多時候我在高研院聽到的研究成果,是當事人不打算發表的;因為一方面他並不覺得有非發表不可的重要性,但更重要的是,發表文章並不是他做研究的目的。因此我常跟人說,物理學家的能力是跟他有多少未發表的成果成正比的。

我在高研院的日子裡,有幸遇見各式各樣的頂尖學者。他們的研究習性可以說是南轅北轍,有的朝九晚五,桌上擺著整整齊齊的論文以及計算紙;有的偶爾睡辦公室、偶爾長期消失,桌上除了一排排的可樂罐什麼都沒有,但他們的共通點是無可言喻的誠懇。或許當你每天追尋的是知識上的真相時,誠實就成為你唯一流暢的語言。

在我成為院內成員那一年的迎新晚宴上,現任高研院院長戴克拉夫(Robbert Dijkgraaf),說了一個老先生帶小女孩在林子裡找到千年智慧巨石的故事。細節我不是記得很清楚,但最後那老先生從石頭上敲下了一塊小石子,給了那小女生要她帶回去。戴克拉夫以此勉勵我們,希望我們最後都能把高等研究院的精神,像這小石子般帶回我們各自的家鄉。我不是很確定是否有帶回來什麼,但我可以告訴你的是,我親眼看過那顆巨石,而它就在那排榆樹後等你。

(本文作者為國立台灣大學物理系專任助理教授)

【作者序】

記錄偉大心智之旅

83年秋,我為了製作雜誌的專題報導,第一次踏入普林斯頓高等研究院。在抵達校園之前,僅對高研院的聲譽略有耳聞,知道愛因斯坦以及大數學家哥德爾(Kurt Gödel),在此地為科學奉獻了大半生的心血。就和其他對科學有興趣的門外漢一樣,以愛因斯坦舊辦公室為場景,於愛氏死後不久的1955年4月拍攝完成的那些照片,在我年輕歲月留下不可磨滅的印象。它們在各種傳記文學中出現過,也在以二十世紀科學為題材的書上露過臉,都為世人所熟知。其中一張,正中央掛著寫滿了方程式的黑板,旁邊有一張轉向一側的空椅子,可能是愛氏最後一次起身離座時的準確位置。書架上隨意排列著書冊。尤其看到愛氏凌亂的桌面,更令人難以忘懷,紙張、期刊、草稿、墨水、菸斗、菸盒子⋯⋯散發出一股宇宙大業未竟全功的遺憾。我很好奇,在一片凌亂的背後,隱藏的是怎樣不為人知的宇宙奧祕。

記憶中還有另外一位科學家的照片,是在院內的數學圖書館拍攝的,照片上面是一位骨瘦如柴的人,幾乎全白的頭髮上斜掛著一綹黑髮;乍看之下,還以為是摩和克族(Mohawk)印第安人;而他臉上的表情,更加強了這種戲劇效果:怒目圓睜的瞪著照相機,好像在對攝影師說:「滾回你的老巢!」。他就是哥德爾。

記錄大師的事蹟

對我而言,愛因斯坦和哥德爾是當代科學界數一數二的天才,而兩個人竟然同一時間,在同一地點—紐澤西州的普林斯頓共事,實在是有點玄。到底他們二人是如何因緣際會,同時來到高等研究院的?當時這間研究院是何等光景?兩位科學巨擘在此究竟做了些什麼事?愛因斯坦和哥德爾過世以後,此地又發生了什麼變化呢?

不過,無論如何,我倒是未曾懷疑高等研究院的了不起。事實俱在,幾乎所有二十世紀物理界和數學界赫赫有名的大師,或早或晚均造訪過此地,包括十四位諾貝爾獎得主,像波耳(N. Bohr)、狄拉克(P. A. M. Dirac)、包立(W. Pauli)、拉比(I. I. Rabi )、葛爾曼(M. Gell-Mann)、楊振寧以及李政道。1980年,高研院出版了一本書,稱為《學者名錄》(A Community of Scholars),書中記載了該院成立最初十五年間,到訪及從事各項研究的專家事蹟。這部巨著厚達五百餘頁,二十世紀頂尖科學家的名字,幾乎無一遺漏。

人文學家也在受邀之列,但是數目遠遜於科學家,名氣也較不響亮,其中唯一的例外是詩人艾略特(T. S. Eliot)。艾略特以降,高研院就沒有再支持過文學或文學評論方面的研究,轉而集中於社會科學和歷史方面。但是這方面的成果有限,高研院成立迄今達五十多年,文史方面的進展顯然無法與科學方面的成就相比。能夠進入高等研究院的科學家,均是在物理界有革命性貢獻的一時之選,他們的努力已使人類智識趨近或許是最完整的理論階段,從量子力學的一線曙光,進到大一統理論的邊緣—萬有理論(Theory of Everything)。其中花費的時間,恰好約是人一生的光陰。高等研究院的歷史,就是這群科學家的故事,也就是本書所要介紹的內容。

偉大心智

全部算起來,高研院的科學家為數還真不少,這相當可以理解。畢竟,他們的目標是任何群體所能建立的目標中,最大、最難的一個。他們差不多是想⋯⋯大小通吃,要明白並解釋一切的自然現象。他們要知道宇宙本體為何是現在的面貌,為什麼這樣運行。高研院的存在,似乎正是要誇耀人類偉大的心智,而此目標需要的是一群桀驁不馴、自信能有所貢獻的人。本書則是筆者小小的嘗試,帶你一窺學術堂奧,以及其中一些人在生活和工作上的雪泥鴻爪。

——瑞吉斯 1986年12月5日於馬里蘭州長老堡

【試閱】「你正在寫一本有關本院的書?好,那或許你可以告訴我⋯⋯」塔布斯(Rob Tubbs)說道。塔布斯是高研院的短期訪問學者,是超越數論(transcendental number theory)領域的青年數學家。結束訪談後,他隨手把辦公室的門帶上並上鎖,與我一起步出辦公室。

「我們很多人皆對此傳聞耳熟能詳,就是愛氏辭世以後,他們就將其辦公室原封不動的保存著,一直到現在,是⋯⋯是真的嗎?」

嗯!這是個好問題。每個人第一次踏入高研院,都會很自然的做此假設。愛因斯坦就是在這兒渡過了二十幾個寒暑⋯⋯愛因斯坦,有史以來最偉大的科學家,唯一一位老少皆知,家喻戶曉的科學家,任誰都能脫口說出他的大名;這樣的人,他的辦公室難道不值得保存嗎?⋯⋯就連他的腦子都一樣,此刻正懸浮在一罐甲醛溶液中,置於密蘇里州威斯頓市哈維(Thomas Harvey)醫生的辦公室內。當然他們應該把愛氏的辦公室關閉,甚至原封不動的永久保存下來,就像一個凍結時間的膠囊,否則的話,簡直就是對他的人格、成就的一種⋯⋯褻瀆、冒犯、汙辱。畢竟,有誰夠資格在那兒工作?誰能套上他的鞋子(像灰姑娘的鞋子)?誰又敢坐在同一間辦公室,日復一日,年復一年,假如他知道這間辦公室就是愛因斯坦以前工作的聖地?

「愛因斯坦的辦公室究竟在哪裡呢?」塔布斯疑惑的問道。

曠世奇才

愛因斯坦未進高等研究院前,早已經是風靡全球的人物了。1919年,當天文學家證實了他的預測,光線會受太陽的重力偏折時,舉世為他如痴如狂。新生兒命名、香菸品牌都用上愛氏的名字。倫敦智慧女神(London Palladium)劇場邀請他去參與演出三週,酬勞隨便他開。兩位德國教授合作拍製了「相對論影片」在大西洋兩岸同時放映。愛氏拜訪英國生物學家霍登(J. B. S. Haldane),並於他家中過夜時,霍登的女兒才看了此人一眼,即暈死過去。新聞界更將愛氏的理論,捧為人類思想史上最偉大的成就,而愛氏本人則為有史以來最傑出、最優秀的人。

畢竟,他真是新秩序的發言人。光有重量、空間是彎的、宇宙有四維空間。人們愛死他了,雖然對他講的東西毫無概念,可是又有什麼關係?他是這些理論的創始者,真正懂得的人,是眾人的英雄,新的彌賽亞,第一位真正的飽學之士,是廣闊無邊物理宇宙的最高元帥。

愛氏備受尊崇,然而他本人卻極謙虛、和藹,不懂人家為何要大驚小怪。至少他待人很民主,一視同仁,愛氏說:「我和每個人的說話方式都一樣。不論對方是清潔工還是大學校長。」當然,如果要吹毛吹疵的話,還是可以發現一些例外⋯⋯比方有次他寄了一篇論文給《物理評論》(Physical Review)審核,編輯竟敢退回論文要求重寫。哇!這下可好了!那位可憐的編輯只不過克盡本分,將文章送交審稿委員評閱而已,但這卻不見容於愛因斯坦,並終身視《物理評論》為拒絕往來戶。這說明了什麼呢?這位曠世物理奇才,終究自我中心:如果某項見解是高研院首席科學巨星肯定的,那就是健全而完整的點子,絕不容許別人有絲毫質疑。

在凡人眼中,愛氏可能是謙卑的天才,只是從來不穿襪子(至少還穿了鞋子)。但是在那柏拉圖的天空,可又另當別論了。這個人絕對的高傲自信,令人咋舌;他自認可以徹底了解整個宇宙的奧祕—沒有漏網之魚,大至最龐大的星系,小至最微小的夸克;他認為自己無所不通,而且可以找出一組簡單原則,即是跨越兩個極端,涵蓋大、小宇宙的統一場論(unified field theory)。他怎麼做呢?純靠推理,完全符合了柏拉圖天空的優良傳統。當那些迴旋加速器(cyclotron)工程師使勁撞擊他們的王國,天文學家架出碩大的高倍望遠鏡,朝著億萬光年外的浩瀚、冰冷星際瞭望的時候,愛因斯坦則將自己關在斗室裡,放下窗簾,然後,以他特有的口吻說:「我要想一下。」他寫下幾行潦潦草草的方程式,做做頭腦體操,仔細瞧瞧!他很快的就把一切搞定了。只靠冥想⋯⋯沒有機器,沒有儀器設備。

曾經有人問這位偉大的物理學家,他的實驗室設在哪裡?愛氏微微一笑,從胸前的口袋中摸出一枝鋼筆,說:「在這裡!」

三顧茅廬

1932年冬,傅列克斯納遠赴加州尋找新研究院的合適成員。名叫摩根的加州理工學院教授,建議傅氏去和愛因斯坦碰個面,愛氏正巧在那兒客座。相談之下,愛氏很喜歡高等研究院的構想,頗有相見恨晚的感慨,當時愛氏仍是柏林大學的教授,但在德國的處境每況愈下。

1920年時,蹦出了一個反愛因斯坦的聯盟,自稱是「日耳曼自然哲學家研究小組」,出錢資助任何肯出面反對「猶太物理」,特別是什麼「相對論」那檔子事的人。1920年8月24日,這個愛氏稱之為「反相對論有限公司」的組織,贊助了一場在柏林愛樂廳舉行的會議。愛氏本人也參加了那場會議,卻當場哭笑不得,因為對方的攻訐實在是荒謬絕倫。

這些亞利安物理學家煞有介事的恣意攻訐,而愛氏則人在屋簷下,忍受了他們十年的無理取鬧。1931年前夕,「反相對論公司」出版了一本書《一百位作家反愛因斯坦》(100 Authors Against Einstein)後,他就決意離開德國,永不再回來,因此對傅氏所言側耳傾聽。兩人沿著加州理工教職員俱樂部的長廊來來回回走了數趟,討論行將在普林斯頓成立的新研究中心。愛氏要求與傅氏擇期再敘,兩人便約定在1932年的春季班開始時再見面,屆時他們二人都會在英國的牛津。

5月一個美麗的週六早晨,晴空萬里,小鳥輕啼,傅氏和愛氏二人穿越基督教堂前的草坪,緩步微吟,宛如兩個體面的牛津教授。傅氏開門見山,直陳來意:「愛因斯坦教授,在下不揣冒昧,願在新研究院內提供您一個職缺,倘若閣下經過深思熟慮,覺得本院有幸能提供您珍視的機會,本院將竭誠期待您的大駕光臨。」

愛因斯坦有點心動,但一如往常,不願倉促行事。畢竟,全世界如耶路撒冷、馬德里、巴黎、萊登和牛津等地的知名大學,都爭相虛位以待,提供教授、研究員和各式各樣榮譽職位給他—只要他肯大駕光臨,能使學校蓬蓽生輝,幾乎是任何要求都行。早在1927年,他已經回絕過普林斯頓一次,不過事過境遷,或許該是拜訪新大陸的時候了。

「你今年夏天會在德國嗎?」愛氏問道。

翌月,傅氏飛抵德國卡普特(Caputh),在下午三點於寒風細雨中邁步進入愛氏的鄉居,直到深夜十一點才離去。此行他獲得了夢寐以求的答案,因為愛氏的回答是:「我心如火焰,熱切期待這一刻來臨!」就在1932年6月4日,愛因斯坦成為了高等研究院第一位教授。一夕之間,傅氏夢中的研究院,有了全新的意義和展望,就像上帝親自臨幸傅氏在普林斯頓的新家一樣。

當然還有一些問題待解決:愛因斯坦的薪水、再加上愛氏同僚梅爾(Walther Mayer)的去留問題。愛氏要求年薪三千美元。他問傅氏:「數目再少些,可以應付生活所需嗎?」傅氏回答:「不行,那樣不夠!」

最後「薪事」以年薪一萬美元定案,愛氏也欣然同意;至於梅爾的聘約則延期再議。愛氏通常都避免與其他人共事—他以前常這麼說:「我是一匹只披單轡的馬」。不過事實上,他曾和奧地利數學家梅爾合寫過幾篇論文,而且兩人亦有共同的夢想,要完成統一場論。此外,愛氏考慮到,如果分派一些較為例行的計算工作給助手,自己就可專注於較為抽象而創新的推理。綜合這些原因,他肯定梅爾是不可或缺的人才。

傅氏原則上同意延請梅爾入院,但不是以他的名義,給他獨立的聘約,只同意他擔任愛氏的助理。梅爾畢竟並不真正符合該院人才延攬的標準;他曾出過一本有關非歐幾何方面的書,但也是他唯一的成名作,不管愛氏如何器重他,為他冠上教授頭銜,對研究院的聲望並沒有實質的幫助。可是,愛氏卻很堅持,並於1933年春寫信給傅氏說,除非院方聘請梅爾,否則全部協議一筆勾銷。愛氏寫道:「不瞞您說,我會深感遺憾,如果梅爾寶貴的合作權遭剝奪,沒有他在院中鼎力相助,甚至會妨礙了我的工作推展。」因此,傅氏終於聘請了梅爾。

摘自《愛因斯坦的辦公室給了誰?》〈物理教宗──愛因斯坦〉