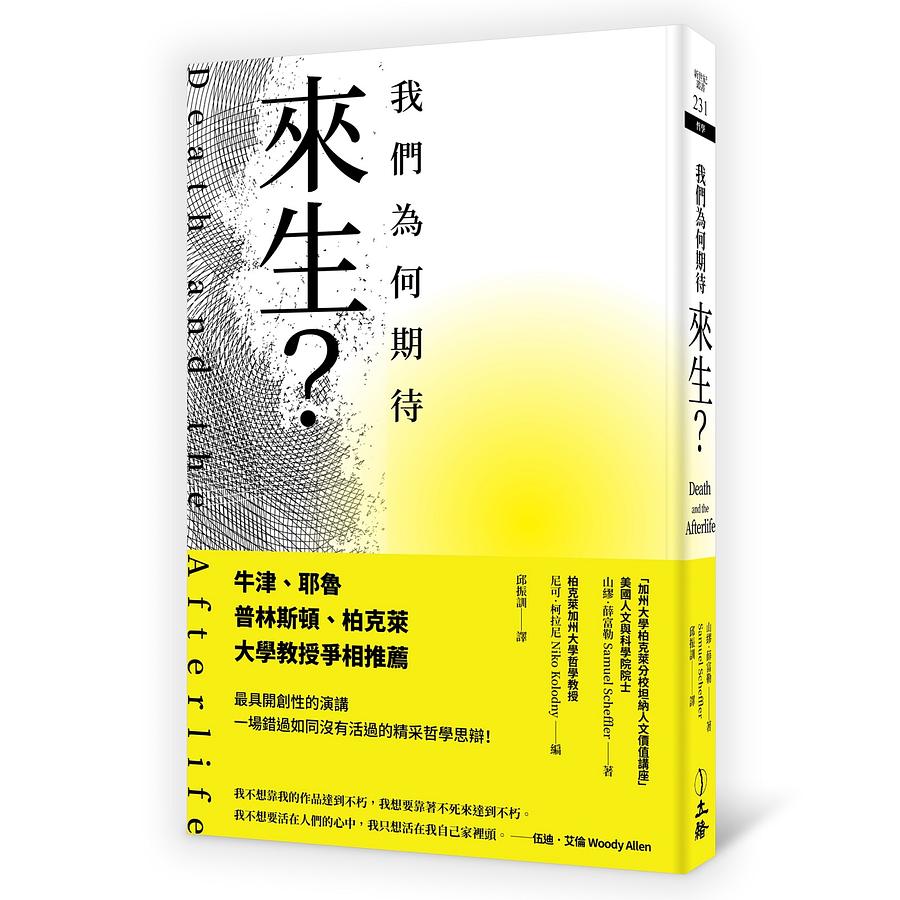

Death and the Afterlife

| 作者 | Samuel Scheffler |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 我們為何期待來生?:當我死了以後,會「繼續活在」他人記憶裡嗎?如果沒有來生,我們所珍視的事物是否依然重要?如果有一天,發生全球災變,突如其來世界上所有人死於非命 |

| 作者 | Samuel Scheffler |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 我們為何期待來生?:當我死了以後,會「繼續活在」他人記憶裡嗎?如果沒有來生,我們所珍視的事物是否依然重要?如果有一天,發生全球災變,突如其來世界上所有人死於非命 |

內容簡介 當我死了以後,會「繼續活在」他人記憶裡嗎? 如果沒有來生,我們所珍視的事物是否依然重要? 如果有一天,發生全球災變,突如其來世界上所有人死於非命,或是全世界都染上不孕的惡疾,人類再也沒有任何後嗣……如果人類終將滅絕,我們有什麼理由要繼續研發治療絕症的解藥,或尋找永續能源?藝術創作的價值何在?知識的保存又有什麼意義? 本書作者山繆.薛富勒是美國人文與科學院院士,也是當代道德暨政治哲學家,全本書由薛富勒於「加州大學柏克萊分校坦納人文價值講座」的演講內容整理輯成。講題「來生」,並非宗教或神祕傳統所假定那種個人的「死後生命」,而是所謂的「集體來生」――也就是在我們死後,其他人的持續存在。 這樣的「集體來生」將在我們的生命中扮演什麼樣的角色?透過「末日情境」和「不孕情境」的假設,作者試圖探討,當我們活著時所在意的許多事物是否因此不再顯得那麼重要?我們仍舊會希望避免痛苦、肉體困乏和心靈挫折。然而薛富勒指出,除了這些之外,還有什麼事物對我們來說是重要的,無論活著或死後,其實我們對此一片茫然。 書中同時輯錄蘇珊.沃夫、哈利.法蘭克福、席恩娜.西弗林及尼可.柯拉尼四位哲學教授針對薛富勒之論點所提出尖銳的評論與質疑,然而,由於這系列演講旨在探索與思辨,是以作者並不打算對此議題一錘定音,但仍針對各點質疑一一提出總結回應,可謂一場於紙上交鋒的犀利哲學思辯,除啟迪人類生命存續的思考之外,亦點出利他主義與利己主義之間的弔詭,被評論學者譽為「開創哲學研究中一個有發展潛力的新領域」。藉著他們的反思與討論,我們更能理解對自己與他人生命的複雜情結和曖昧態度。 (原書名:來生)

各界推薦 【名人推薦】 這是我這麼久以來所看過最有趣、寫得最好的哲學書之一了。薛富勒這本書在基本概念上獨具創見,在分析與論證上極為精彩,而在文風上又極為洗鍊而優美。——史蒂芬.達沃(Stephen Darwall),耶魯大學哲學系教授 薛富勒對這主題的關注和討論頗為新穎,見解獨創。此外,就我所知,他也確實首創了這些議題。薛富勒看來是在一個嚴謹的哲學脈絡下,提出了許多嶄新的問題。至少,就我所知,在此之前沒有誰曾經這樣系統性地處理這些問題。所以他看來確實是開創了哲學研究中一個有發展潛力的新領域。這在將近三千年來無數英才全心投入的學門來說,實屬難得的佳作。——哈利.法蘭克福(Harry Frankfurt),普林斯頓大學榮譽教授 真是本美妙又極為重要的好書。——德瑞克.帕菲特(Derek Parfit),牛津大學萬靈學院榮譽研究員 薛富勒邀請我們進行一連串的思想實驗,並提供具思辨性且相當可信的答案。——尼可.柯拉尼(Niko Kolodny),加州大學柏克萊分校哲學系教授

作者介紹 山繆・薛富勒、勒蘇珊・沃夫、哈利・G・法蘭克福、席恩娜・瓦倫泰・西弗林山繆・薛富勒 Samuel Scheffler紐約大學哲學系大學教授。主要研究領域為道德哲學、政治哲學與價值理論。所著書籍與文章關注倫理理論的核心問題,也曾發表包括多樣性作為平等、國家主義與普世主義、容忍、恐怖主義、移民、傳統和人際關係的道德重要性等主題文章。著有《平等與傳統》(Equality and Tradition, 2010)、《國界與忠貞》(Boundaries and Allegiances, 2001)、《人的道德》(Human Morality, 1992)、《拒絕結果論》(The Rejection of Consequentialism, 1982)。尼可.柯拉尼 Niko Kolodny(編者)加州大學柏克萊分校哲學系教授。專攻道德哲學與政治哲學,發表過包括愛、理性、承諾等主題論文。蘇珊.沃夫 Susan Wolf北卡羅來納大學教堂山分校哲學系愛德納.庫睿講座教授。曾與克里斯多夫.葛勞(Christopher Grau)合編論文集《懂得愛:哲學、電影、小說》(Understanding Love: Philosophy, Film, and Fiction, 2013);著作包括由她在二〇〇七年於普林斯頓大學坦納講座演講集成的《生命中的意義為何重要》(Meaning in Life and Why It Matters, 2010)和《理性內的自由》(Freedom Within Reason, 1990)。哈利.G.法蘭克福 Harry G. Frankfurt(評論人)普林斯頓大學榮譽教授。著有暢銷書《放屁》(On Bullshit, 2005),以及二〇〇四年史丹佛大學舉辦坦納講座演講集成的《認真待己、好好做人》(Taking Ourselves Seriously and Getting It Right, 2006)。另外,他還著有《真話》(On Truth, 2006)、《愛的理由》(The Reasons of Love, 2004)、《必然性、意欲與愛》(Necessity, Volition, and Love, 1999)、《關愛之物的重要性》(The Importance of What We Care About, 1988)和《惡魔、做夢人和瘋子》(Demons, Dreamers, and Madmen, 1970)。席恩娜.瓦倫泰.西弗林 Seana Valentine Shiffrin(評論人)加州大學洛杉磯分校哲學系教授兼法律社會系彼得.卡麥隆講座教授。著作涵蓋領域甚廣,包括:道德要求、生殖倫理、言論自由、承諾、契約、侵權行為、智慧財產權等。她將於二〇一七年在柏克萊坦納講座發表演說。

產品目錄 序 導論/尼可.柯拉尼 死亡與來生/山繆.薛富勒 第一講:來生(上) 第二講:來生(下) 第三講:恐懼、死亡與信心 評論 末日的重要性/蘇珊.沃夫 來生如何重要/哈利.G.法蘭克福 保留珍寶還是保留評價?/席恩娜.法倫泰.西弗林 關於我應該死,讓其他人活/尼可.柯拉尼 回應/山繆.薛富勒 死亡、價值與來生:總結回應

| 書名 / | 我們為何期待來生? |

|---|---|

| 作者 / | Samuel Scheffler |

| 簡介 / | 我們為何期待來生?:當我死了以後,會「繼續活在」他人記憶裡嗎?如果沒有來生,我們所珍視的事物是否依然重要?如果有一天,發生全球災變,突如其來世界上所有人死於非命 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863601470 |

| ISBN10 / | 9863601470 |

| EAN / | 9789863601470 |

| 誠品26碼 / | 2681844659005 |

| 頁數 / | 264 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 15X23CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : .全新且富潛力的哲學新領域:集體來生――在我們死後,其他人的持續存在。

如果人類終將滅絕,永續能源、藝術創作、知識保存的價值何在?

.最具開創性的演講,一場錯過如同沒有活過的精采哲學思辯!

啟迪人類生命存續的思考,刻劃利他主義與利己主義之間的弔詭。

.牛津、耶魯、普林斯頓、柏克萊大學教授爭相推薦

導讀 : 【導論】╱尼可.柯拉尼

聽說伍迪.艾倫(Woody Allen)說過:「我不想靠我的作品達到不朽,我想要靠著不死來達到不朽。我不想要活在國人的心中,我想活在我自己家裡頭。」這個笑話的威力,有部分來自於從崇高的隱喻(「活在心中」)突然跌落到俗世中的直白(「活在自己家中」)。還有一部分,則是來自伍迪.艾倫他自嘲無足輕重的形象。(名垂千古與高貴的自我犧牲就留給其他人吧;我只要一間小套房就夠了。)然而,真正撼動心弦的,是這笑話中的絕望自知,是一種典型的黑色幽默。你大可透過其他事物來尋求慰藉或逃避,但是在心底深處我們都知道,我們真正要的就只是不想死去。

山繆.薛富勒在本書的核心篇章中說,儘管我們所處的情境並不比這笑話來得安穩,但至少更加複雜。與伍迪.艾倫的笑話還有它背後的感觸相比,在我們死後所發生的事,可能「對我們來說」其實更加重要,而且「為了我們著想」,「不死」反而可能沒那麼重要。但這不是因為薛富勒想要顯示我們能夠有什麼方式逃過死亡,或是要變得異常無私。他的論證能成立,只建立在要求我們仔細反省究竟珍惜什麼,以及我們如何珍惜這些事物之上。

讓我們先將永遠活在國人心中或透過作品達到不朽的盼望放一邊,專注在這份盼望所預設的根本期待:其他人會在你死後繼續活下去。薛富勒說,沒有這種「集體來生」,就弄不清你的生命能活出什麼價值。這包括了某些你現在在家裡正享受著的世俗價值(例如:外帶中式餐點,或是WPIX頻道上的洋基隊比賽),那種與你「繼續活在」他人記憶裡的偉大夢想完全無關的價值。誠然,如果把集體來生當作是個人永生的替代品或安慰獎,我們可能會感到失望。但是,我們不應該輕忽了集體來生提供給我們現下的有限生命什麼意義。薛富勒認為,從一方面來說,儘管我們都想永遠活在自己家裡,但這種欲求沒有什麼意義。或許你只是想留在家中,永遠都不要死去。這看起來像是概念上可能辦到的(雖然在生理上沒辦法)。但是這大概不會是你希望生命存續的方式,也不會是你認為生活該有的樣子。因為你生命的價值、形態和定義,都建立在生命終將結束這件事實上。

薛富勒在二○一二年三月於加州大學柏克萊分校的坦納人文價值講座上發表了以「來生」為題的兩場演說。本校有幸能夠在這兩場演講中邀請蘇珊.沃夫、哈利.法蘭克福,和席恩娜.西弗林這三位傑出的哲學家來擔任評論人。本書收錄了薛富勒在坦納講座演講的全文(稍作修改),以及會後提供予評論人的第三篇講稿〈恐懼、死亡與信心〉。同時也收錄了沃夫、法蘭克福和西弗林在柏克萊針對〈來生〉兩講的三篇評論,以及本書編者(即本文作者)對於〈恐懼、死亡與信心〉的評論。書末並收錄薛富勒對於這些評論的回應,除了對個別反駁意見的回答之外,更以無畏的探險精神擴充了在演講中所闡述的理念。

薛富勒的講題「來生」,並不是許多宗教或神祕傳統所假定那種個人的「死後生命」,而是如同先前所說的「集體來生」:也就是在我們死後,其他人的持續存在。薛富勒問道,假設有這樣的集體來生,那這樣的來生在我們的生命中會扮演什麼樣的角色?讀者自然會期待有篇導論來解釋這些演講內容與先前其他說法的關係。但是來生這個問題之所以棘手,有部分原因就是由於過去沒有哲學家問過這問題。如同法蘭克福在評論中所說,「薛富勒很有原創性——他有效地開啟了一個全新、有潛力的哲學研究領域。在一個將近三千年來擁有無數頂尖人物畢生致力的學科中,這一步真的很不賴。」

另一部分的原因則是來自他提出了新問題。薛富勒不是靠著批評或訴諸過去的學說來談這題目。相反地,與其他充滿號召力的哲學思想一樣,薛富勒的演講邀請我們進行一連串的思想實驗,然後試著從我們的反應中得出結論。在「末日情境」中,在你死後的三十日後,所有人都死了。在「不孕情境」裡,薛富勒借用菲麗斯.詹姆斯(P. D. James)的小說《人類之子》(The Children of Men)的場景,世界上再也沒有孩子出生。如同薛富勒所言,這些情境很難不教人坐立難安。但是為什麼呢?在末日情境中,你並非英年早逝;在不孕情境裡,更沒有人早夭,現在活著的每個人,就算生命不算完整,都還繼續活著。因此,令人不安的其實就是人的滅絕,是後繼無人的陌生虛無。

薛富勒的「來生猜想」說出了這份不安有多麼深刻而廣泛。要是我們知道沒有來生,要是我們發現自己身處在末日情境或不孕情境之中,薛富勒猜想我們現在所在意的許多事物就不會再顯得那麼重要了。我們不會再珍視這些事物,因為「珍視」涉及了認知、動機、情感等成分。我們會對這些事物的價值失去信心,我們會認為自己沒有什麼理由要做這些事,我們會對這些事物死心,就像陷入憂鬱或倦怠一樣。

有哪些我們追求的事物會因此而不重要呢?較無爭議的簡單例子包括了那些沒有來生就無法達成的目標和無法造福任何人的事。要是沒有人能接手完成我們開創的事業,更不用說有人能享受這些成果,那我們還會覺得有必要在實驗室裡發展生質燃料或商用電力嗎?我們也不必費力就能夠想像到,我們對大型合作企業的投資,雖然原本就不預期在特定時間提供報酬,但這些投資也同樣會煙消雲散。這就包括了藝術、文學、知識等方面的成就,也包括了文化、宗教、典章制度等傳統的建立。詹姆斯在小說中所想像的,是真理之音,在來生消逝之後,所有的欣賞和享受就掏空了一大片,就連最簡單的愉悅,像是一頓美食都沒了意義。或許,在末日情境或不孕情境中,我們仍舊會希望避免痛苦、肉體困乏和心靈挫折。然而,薛富勒指出,除了這些之外,還有什麼事物對我們來說是重要的,其實我們一片茫然。

沃夫和法蘭克福在他們深入而尖銳的評論中,試圖指出不需假定來生也可以證明價值有其韌性。例如說,為什麼欣賞音樂、完成畫作,或者我們此時此地從安慰他人身上獲得的慰藉,需要倚賴在人類會繼續存活的期待上?值得注意的是,並非只有不相信薛富勒那套來生猜想的人才會如此提問,想要更進一步理解的人更會直截了當地逼問來生猜想何以為真。薛富勒提供了幾種雖然僅只是思辨性的,卻相當可信的答案。舉例來說,要是沒有來生,甚至連單純的享樂都不可能了,因為這些事物只有在「人生整體」下才有價值,而「我們對『人生整體』這概念卻是建立在把生命當作佔了永續的人類歷史其中一部分的這個前提上。」西弗林在她正面而巧妙的評論中,從另一種角度來處理這問題。她指出,失去我們珍視之物這件事本身並不特別令人沮喪;老舊的東西總是會被嶄新的事物所取代。因此,或許末日情境與不孕情境中真正令人沮喪的,是在於珍視之物消逝所伴隨著的任意性:藝術、文學、知識學養等等,竟毫無道理地就這麼消逝了。

不管怎麼說,薛富勒並不打算一錘定音,尤其是在這麼一個被法蘭克福稱為才剛起步的研究領域中這麼做。薛富勒所強調的,而且似乎也無可反駁的,是要謹慎從事。我們對已知價值的體驗,只是對來生的一種安穩而天真的期待而已。我們不能貿然假定這些經驗在沒有來生的情況下還能持續下去,尤其在末日情境與不孕情境中所展現的直覺,更表明如此。

可以與來生猜想相提並論的,是所謂的「永生猜想」:要是我們知道我們與所有認識的人終將會死,那生命也會與沒有來生同樣了無生趣。當然,這不需要靠思想實驗來測試。我們早就在進行這項實驗了,而實驗結果卻大大不然。儘管我們知道與所有認識的人終將會死,我們多少還是抱著信心,願意投入我們所追求的事物。這下倒形成了一個令人吃驚,甚至是喜出望外的對比。從某個意義上說,集體來生(也就是我們不認識、甚至還沒出生的人的存在)真的比我們自己或其他現在活著的人能夠持續存活更加重要。這正如薛富勒所說,「對我們來說,那些我們還不認識、還沒愛過的人的出生,要比我們自己的存活,還有其他我們認識、深愛的人的存活更加重要」。

不過,可能有人會問道,永生猜想已經可以驗證了,難道來生猜想還沒拿來驗證嗎?實驗結果難道不會也是否定的嗎?畢竟我們都知道,人類終究也會滅亡,就算那未來距今甚遠,可是要現在就把這件事縈繫在心,我們也會覺得太過荒謬。沃夫正是從這點上指出,就算面臨末日情境或不孕情境,還是能為我們的信心找出一個可能的合理基礎。她認為,如果平靜就是來生確實終將消逝的正確回應,那何不修正我們在想像中對來生的迫切消逝所抱持的不悅呢?然而,薛富勒指出,這說法只是消除我們對人類會立即或遲早終將滅亡的反應之間的張力的一種方式而已;其他令人難受的回應之道並不會因此就較不合理。

薛富勒認為,如果來生猜想是對的,就會以一種幽微而深遠的方式衝擊對人類個人主義與利己主義的普遍預設。若來生猜想成立,將會限制個人主義,因為這表示大多數我們所珍視的事物就算不是完全社會性的,也會倚賴在隱含的集體生活前提上。來生猜想也會限制利己主義,因為這表明我們對其他人的遭遇更容易感同身受,就算他們離我們再遠也一樣。所有的評論人(除了西弗林之外)對來生猜想勸我們應該別太過利己都有一點保留。然而,如同許多哲學爭辯一樣,只要詞彙定義清楚了,爭議看來也就解決了。薛富勒的重點在於:來生猜想表示我們在情感上對他人的遭遇比我們所想的要更加相互依賴。這並不必然意味著我們因為容易受到推動而去關心他人,因此就比較不「利己」。我們也不需說來生猜想中對他人的情感依賴不是一種「自利」;粗略地說,我們其實需要他人活下去,我們自己的生命才能有價值。或許這裡的教訓是,來生猜想所彰顯的不只是如薛富勒所說,利己主義有其限制,更是我們對「利己主義」這個詞彙也有限制。我們和他人命運之間的互動,比在傳統上反對利他主義的「利己主義」所試圖刻劃的,還要更複雜多變。

〈恐懼、死亡與信心〉一文則將我們對人類未來的關注轉向了更熟悉的(或者更常討論的)主題:對自身死亡的態度。薛富勒問道,對個人自身的死亡,懷抱什麼樣的態度才是合理的呢?在這問題上他同樣發現到,我們對自身死亡的觀感是極度矛盾的。從一方面來說,我們為了活著就需要死去;我們的生命要有意義,或者至少算得上是個生命,就必須要有個終點。儘管如此,我們對死亡的恐懼卻不是不理性的。

永生不死可能會剝奪我們生命意義的這說法並不新鮮。舉個最有名的例子來說,伯納.威廉斯(Bernard Williams)就曾經在〈馬克羅普洛士一案〉("The Makropulos Case")中論證過類似的主張。不過,在威廉斯看來,問題在於生命要是太長,最終會失去其意義。死得及時是拯救我們逃離這宿命的解脫之道。薛富勒的觀點更加激進,他認為不受死亡陰影所籠罩的生命,包括「早夭」在內,不僅不算是個有意義的生命,更稱不上是生命。

何以如此?有部分原因是由於我們對生命的概念,其實是一種在約略固定的時段裡,循序經歷有限階段(孩童時期、青春期、老年期等)的概念。另一部分原因,則是由於許多正面價值都是,或至少涉及了避免諸如疾病、傷害、危險等反面價值的形式,而這些反面價值就建立在對死亡的預期上。還有一部分原因,或許也是最重要的原因,是由於衡量事物價值,以及比較、做出排序等判斷,只有在資源稀少的背景下,尤其是在時間有限這條件下,才有意義。

有人可能會說,上述這些特徵在某種程度上來說,即使不需預期死亡,也可以適當展現出來。例如,痛苦或羞辱不一定致死,卻也仍是種危害。但我們連要知道如何評估這種說法都不容易,畢竟死亡這回事可是全面性地構成了我們如何思索生命與其中價值的架構。正如薛富勒在回應沃夫和法蘭克福對價值無需假設來生的樂觀看法時所提出的告誡,在真正撕離我們唯一能經歷的這個脈絡之前,不要太輕易假定我們還能夠繼續知道評價事物的意義。

如果薛富勒是對的,那麼冀求永生不死實在是場天大誤會。不只是生命不可能永無止盡地延續下去,而且不死對我們來說會是種疾病,這恰恰是因為不死反而否定了生命本身。儘管如此,肯定這項事實並不能稍減我們對死亡的恐懼。而薛富勒認為沒有理由需要減輕恐懼。他說,儘管我們的確為了活著就需要死去,但是恐懼死亡的真正根源,恐怕比許多哲學傳統所說的還要更深、更頑強。我之所以害怕自己死亡,可能不只是因為死亡會剝奪我對某些確切未來的滿足,例如看到我的孩子們茁壯成長。我之所以害怕自己死亡,而且不是不理性的害怕,更是因為我的死亡本身:我這個感受恐懼的主體就此消滅了。

薛富勒的結論最驚人處,大概是最後對照〈來生〉與〈恐懼、死亡與信心〉時,將我們對於他人存活的態度與對我們自身存活的態度相比較了。期待他人會在我死後繼續活著,人類延續存在,對我評價自己所作所為而言是必要的,而認知到我將不會活下去,我的生命不會持續不斷,對我評價自己所作所為也是同樣必要的。如薛富勒所言,我所需要的是「我必須死,其他人必須活」。用最抽象的方式來說,「有價值的生命」這個概念所訴諸的是看來不相容的要求:既要終止,又要延續;需要受到時間限制,卻又要多少參與這項永續事業。能統一這樣的矛盾,並使價值本身成為可能的,就是我們既是壽命有限的凡人,同時也是社會的一員。我的死亡將我的生命扳成一道有意義的拱弧,而這道拱弧則推向了持續發展的共同歷史。

的確,這樣的結論可能不那麼令人安心,而且我認為薛富勒也不打算這麼做。如他所說,一旦將我們毫無自覺的矛盾衝動與軟弱揭露出來,可能立刻就讓我們感到驚惶失措。不過,藉著探究這些問題,卻也讓我們更能理解對自己與他人生命的複雜情結和曖昧態度。由薛富勒的反思與討論所開展出來的,正是這份新生的希望。

內文 : 【內文試閱】

死亡與來生

第一講:來生(上)

1

我承認,這個講題多少是有點嘲諷的意味。我和時下的許多人一樣(雖然也和許多其他人不一樣),並不相信真的有個一般人所理解的來生。也就是說,我不相信一個人在肉體死亡後還能成為一種意識存在而繼續活下去。相反地,我相信肉體的死亡代表了個人生命最後的、不可回復的終點。所以,我在這系列演講中不會試著論證有一般所以為的來生存在。然而,我也相信在我死之後當然還有其他人會繼續活下去。說真的,我很清楚人生在世,儘管路途各自不同,卻都可能在任何時刻面臨突如其來的殺身之禍,而且不管如何,終究難免一死。不過,我大致上還是相信在我死後,生命還會繼續下去,而在這種不尋常的意義下,我會認為還是有來生可言:其他人在我死後還會繼續活下去。我相信大多數人都認為這是理所當然的,而這系列演講的其中一個目標就是要探究這樣的預設在我們的生命中究竟扮演什麼樣的角色。

我要主張的是,在我這種不尋常意義下,「來生」的存在對我們而言意義重大。來生不只本身就有意義,而且因為相信有來生是其他我們所看重的事物能夠繼續存在的前提,所以來生對我們更顯重要。我之後會證明這點。如果我的論點是對的,會揭露出我們對自己的死亡所抱持的態度有些令人驚訝的特徵。我另外還要論證,來生的重要性可以幫助我們更廣泛地了解一件事物對我們而言很重要是什麼意思,或者說,我們珍視一件事物是什麼意思。最後,來生所扮演的角色能說明時間在關於我們對自己的想法上,有什麼深刻卻曖昧難明的影響,也可以當作適合的探究起點,藉以發展我們面對生命中不同階段面向的策略。

大部分我所要討論的態度,包括面對來生與面對生命中發生的種種,在某個意義上可以說我們熟悉到幾乎有點羞於啟齒。我在這系列演講中要說的,從某個層面上來看,可以說沒有什麼不是我們已知的了。然而,我相信我所要討論的態度值得再進一步深究。就像先前所說的,我認為我們可以從對自己的反省中學到東西,而其中可能有些是出乎我們意料之外的收穫。

先前說過,我所說的這些態度是一組彼此關聯的概念,包括珍視某個事物、關心某個事物,或者事物對我們而言的意義或重要性。這些概念在某些方面彼此不同,而這些差異對某些目的來說相當重要。我曾經在他處細察過「珍視」這個概念,所以我要從我如何理解這個概念開始講起。我和其他許多寫過這主題的人一樣,都相信「珍視某物」和「相信某物是有價值的」之間有重大區別。在我看來,珍視是由一組彼此關聯的態度與傾向所構成的複雜樣態,其中包括(但不限於)相信珍視之物是有價值的信念。除了這樣的信念之外,珍視某個事物通常至少還涉及了這些元素:有能力體驗該事物在不同脈絡下引發的各類情感、會將這些情感當作值得的體驗,以及會將關於該事物的某些考慮當成理由,在相關思考脈絡中促成行動。因此,珍視某物其實是涵蓋了信念、思辨、動機與情感各方面態度的一種現象。

如同先前所說的,我提到的其他概念——關心某個事物,或者事物對我們而言的意義或重要性——既不同於「珍視」這個概念,而且彼此在某些值得注意的方面也有所區別,但是我不打算在此多加著墨。為了討論方便,彰顯這些概念的相同處要比相異點更重要。或者,至少我是如此假定。我會經常根據先前對珍視所描繪的概念來討論,在適當脈絡中我也會引進這些相關的概念,但是我不會特別探究這些概念之間的關係,也不會刻意述說這些概念之間的差異。

我說過,我要探究我們的某些態度,所以我先說說我怎麼用「我們」這詞。當我說我們的態度,或者我們怎麼想、我們有何感覺的時候,我不是在做一種嚴格的普遍宣稱。換句話說,我不是說每個人都一定有這樣的態度。我對「我們」的用法,可以借用大衛.路易斯(David Lewis)在一篇文章中的說法,是一種「等著瞧」(wait-and-see)的用法。路易斯在解釋他的價值傾向理論時寫道:

人在做出價值判斷的時候,也同時做了許多不同的宣稱,有些宣稱比較強,有些則沒那麼有信心,然後就等著瞧哪個宣稱能撐下來。例如我說X是種價值,我就是說所有人都傾向重視X,或是現在的所有人都是如此,或是可能除了少數住在偏遠小島上的人之外的所有人現在都如此,或是……,或者就是現在正在此處對話的你和我如此,或是只有我如此。我做的宣稱有多強呢?——要看我能在什麼強度下脫身。如果我較強的宣稱被證明為假……我至少在較弱的宣稱上還能成立。只要我沒有被挑戰,就沒有必要事先一直追索,也不需要決定被逼問的時候我要退到什麼地步。

用稍微不同的方式來說,我在描述我們的態度時,是要描述我自己的態度和其他同樣享有這些態度的人,不去管究竟有多少人是如此。我不認為只有我才有這些態度;但另一方面我也不希望宣稱這些態度是普世共享的,所以在這方面說來我比路易斯一開始所做的讓步更大。不過,在我這段開頭說明裡還是有一個對論述範圍的隱含限制。首先,我在底下要描述的態度,是像我一樣不相信傳統所謂來生的人所抱持的態度。至於相信傳統來生說法的人所抱持的態度,我在第二講結束前會簡短地說說在這樣的論述下究竟有什麼意義。而且,我對「我們」的態度所做的描述,會建立在「我們」不相信我們自己死後還能活下去的預設上。儘管有這樣的限制,我相信我所談的態度已經夠滿足我們的需求了。

2

首先,要請你進行一個可怕殘酷的思想實驗。假設你確知自己可以安享天年,但是在你死後三十天,地球將會因為遭受到巨大小行星撞擊而徹底毀滅。那麼在你有生之年,這項知識對你的態度會造成什麼影響?你現在可能不願直接回答,反而指責我沒有提供足夠詳細的資訊。在我想像的這個情境中,要怎麼假設你可以獲得這項末日知識?是其他人也知道這件事,還是只有你自己要獨立承受這項絕望的消息?雖然我沒說,但是這些問題的答案很有可能影響你的反應。我可以同意這些論點。但我也要說,就算我儘可能地補足這故事中的細節,我還是會要你猜想你自己身處在這種極違反事實情境底下的態度。你可能會說這樣的猜想不可靠,而且不可能得到驗證。這些說法都對。但請先配合我片刻。儘管我所提供的描述太過簡略,而你的回答也只是猜想,可是或許有些事情卻更清楚明白了。

雖然我問你會如何反應,但你不會驚訝我並不打算讓你替自己回答,至少不是現在。相反地,我要說我自己的猜想,猜測你、我和其他人——也就是「我們」——在我剛剛描述的情境裡會有什麼反應。在面臨末日情境時,我想我們之中大概很少人的反應會是完全無動於衷。舉例來說,要是知道地球會在我們死後三十日毀滅,大概很少人會說:「那又如何?既然那要在我死後三十天才會發生,而且又不會加速我的死亡,對我來說就一點也不重要。我不會經歷到這件事,所以這件事對我毫不重要。」我們不會這樣回答,也是種啟示。這至少就表示我們對自己死後所發生的事不會無動於衷。在我們死後才發生的事對我們還是可能很重要、很有意義。而對我們有意義的身後之事,並不在我們的經驗之中。

有其他人可能會反駁說,就算身後之事不在我們的經驗中,我們對那樁事件的思索也會是經驗的一部分,要是這份思索會讓我們感到受挫,那樣的受挫感也會是我們經驗的一部分。這話雖不容否認,卻也偏離了題旨。這段話並不是說只有我們自己的經驗才有意義。在末日情境裡,馬上會對我們產生影響的並不是我們的受挫感(雖然這對我們確實有意義),而是那份思索後會帶來受挫感的身後之事。要是這身後之事對我們沒有任何意義,那我們根本就沒什麼好受挫的。所以,如同我先前說的,我們不會對末日情境無動於衷就表示在我們死後才發生的事有時對我們還是有意義,而且意謂著在我們經驗之外的事物也對我們有意義。就此來說,我們不會無動於衷這項事實對於價值理論支持一種非經驗論的詮釋,顯示出並非只有我們珍視或對我們有意義的經驗才有價值。

對末日情境的反應還有一種可能,但我想大概很少人會有這種反應。我想我們很少人會先審慎思考地球毀滅的結果好壞,再來決定這究竟是好是壞。我也認為這不是因為答案太過直接明顯,不需計算就可以得知。地球毀滅當然會有許多可怕的結果。例如說,所有人間的歡樂、創意、愛、友誼、德行、幸福都會消逝。因此,不可否認地,確實有些重要考量會給地球毀滅這結果扣分。從另一方面來說,這也意味著所有人間的苦難、殘酷、不義也將消滅。再也沒有種族屠殺、沒有虐待、沒有壓迫、沒有悲慘、沒有痛苦。這些當然要算作加分。而這並不隨即明顯表示扣分要多過加分。我認為,我們很少人會在這情境中計算加總,試著搞清楚究竟地球毀滅到底是好是壞。這樣看來,我們對末日情境不會有這種反應至少暗示了我們對於珍視或對我們有意義的事物所抱持的態度中,有著非結果論的面向。看起來,我們所珍視的,或者對我們有意義的事物,並不單單只是產生最佳結果(不管那究竟是什麼)。

我們暫且先從負面反應轉向正面反應來看看。首先,我想我們大部分人對末日情境的反應,大概可以說是一種通稱的,雖然這樣說有點太過溫和——「深刻的不悅」。這種稱呼只是一種表面的——權宜的描繪,其中當然還預設了一些更加細緻的反應。這些細緻反應中有許多都涉及了我們所愛之人的死亡,還有我們關切之物的消逝與毀滅,而這些事物包括有形的物體以及各種社會樣態,像是典章制度、各式操作、各類活動,以及生活方式等等。我們在生之時,當所愛之人驟逝,或當我們深深珍惜的事物突然消失、毀壞,我們的反應會是悲痛、哀傷,還有各式各樣的難受。當我們預見每個我們所珍惜的人與物都即將毀於一旦,我們鐵定也會有類似的反應。

我們會有這些反應,正彰顯出我們對於珍視之物的態度中除了非經驗論與非結果論的面向之外,還有一個保守的面向。一般說來,我們都希望我們所關切的人事物能蓬勃發展;我們不會在對自己意義非凡的事物遭受毀滅時無動於衷。說真的,在珍視事物和想要那事物恆存下去這兩個概念間大概有點關聯。這種關聯在我們活著時會變成一種同樣緊密的連結,連結了我們對某物的珍視,以及親自找理由去維護它、保存它的舉動。在一般情況下(而不是在末日情境中)思索我們自身的死亡所引發的強烈痛苦,有部分是因為認知到我們再也無法回應這些理由的要求;我們再也無法親自去維護、保存那些對我們有重大意義的事物了。當然,我們可以在生前就先設法讓其他人在我們死後還繼續維護、保存這些事物。例如說,遺囑與遺產的設計對我們如此重要,絕大部分是因為這給我們(或者至少看起來是給我們)一個機會,讓我們能繼續照顧那些對我們而言意義重大的人事物,因而得以超越死亡。此外,在確保死後還能維繫我們珍視價值的方式中,有些最精巧細密的就是將我們當作群體而非個體,我在後頭會花很大的篇幅再談到這一點。但先不管現在就設法影響其他人未來的行動這回事,我們真正能做的只有期盼對我們意義重大的事物能夠保存、維繫下去。末日情境摧毀了這份期盼,對面臨這情境的人所引發的情緒效應極有可能非常深刻。

除了剛剛提到概稱為價值的保守主義之外,我們對於預期所珍愛之人亡故的反應還涉及了某種更明確的東西。在我先前描繪的情境中有個特點,就是我們所愛的每個人在比我們多活三十天後會猝不及防地橫死,這樣的景象本身就足以讓我們深感恐懼與絕望。換句話說,就算是只有我們自己所愛之人會如此死去,而其他人、其他事都還繼續留存下來,我們也一樣會感到恐懼與絕望。說真的,在我們的反應中的這個面向是如此強烈,讓我們可能很難察覺還有其他面向存在。因此,我想先暫停討論這一點,轉而集中討論一些我們對末日情境更普遍的反應。

3

我到目前只說了當預知地球即將毀滅,會導致我們產生悲傷、哀痛、受挫等反應。但是我們也必須考慮,如果這情境真的發生了,會如何影響我們後續的行為動機和往後如何生活的選擇。我們還會多認真投入手頭上的計畫與工作?我們現在所進行的活動還多值得繼續追求?乍想之下,大概會有不少計畫或活動變得不那麼重要了。我這說法有幾層意思。首先,從事這些活動或計畫的理由對我們來說似乎不再那麼強,我們很可能不再認為有任何理由要做這些事。其次,我們對這些計畫或活動的情感投入也可能變弱。舉例來說,我們可能不再急著去做這些事,或不再對要做這些事感到興奮了,或不再為沒辦法做這些事感到沮喪,或不再為看到這些事業順利發展而感到愉快,或不再為沒辦法看到這些事業不順而失落等等。說到底,我們可能會冷落這些事,或對這些事無動於衷。第三,我們認為這些活動值得投入的這份信念也會削弱,甚至完全消失無蹤。

我們很難確定到底有哪些計畫或活動在這些方面會失去重要性,而且不同的人也一定有不同的反應方式。不過,乍看之下,我們對某些類型的計畫和活動所抱持的態度大概很容易會發生這些變化。舉個具代表性的例子,拿研發治療癌症的藥物來說好了。這個計畫之所以容易受到影響,至少有兩個理由。首先,這是個被當作在遙遠的未來才能夠達到最終成功目標的計畫。就算是今天最好的研究成果,也只是在可能找到解藥這條漫長道路上的一小步而已,更甭提可能性了。末日情境將這種漫長的未來應聲截斷,要找到解藥似乎就更不可能了。再來,這個計畫主要的貢獻就在於期待它有朝一日能夠治癒癌症,避免癌症所帶來的痛苦與死亡。但在末日情境中,就算我們馬上找到解藥,能夠造福人群的時間也極為短暫。在這些前提下,科學家從事這類研究的動機可能會顯著地削弱。這意味著容易受到影響的計畫可能是(一)被認為要在遙遠的未來才能達到最終成功的計畫,或是(二)要能夠長期造福大多數人才有價值的計畫。癌症研究滿足了這些條件,所以會受到威脅。但是,還有許多其他計畫與活動都滿足了至少其中一項條件。例如說,對科學、科技、醫藥的大多數研究都是如此,對社會、政治的行動派來說也是如此,對建立、改革、改善社會制度的許多努力來說是如此,對建造新建築、改善社會基礎建設、保護環境等計畫來說更是如此。各位也一定還可以再舉出其他不同的例子。

相對地,末日情境對其他不同類型計畫造成的影響較不明顯。舉例來說,有許多文藝活動或學術計畫不像研發癌症解藥一樣有明顯的實用目的,但在進行這些計畫時,仍然會認為這是為了某些實際的(或可能的)讀者與聽眾而做。儘管在末日情境裡,這些聽眾和讀者不會馬上消失,但這些人大概也不會存在很久。那麼,藝術、音樂、文學等等創作還值得繼續進行嗎?人文學者還能有動機繼續從事基礎研究嗎?歷史學家、理論物理學家,還有人類學家都還會一如以往地繼續研究嗎?也許會,但答案並不那麼顯而易見。

可能會失去吸引力的,不只有我剛剛所說這些脫離人們日常生活方面的計畫。拿繁衍後代當例子來考慮吧。要是人們知道自己的孩子在自己死後三十天內也會死,還會想要生孩子嗎?看來很可能不會。但是他們如果不想生,也就不會有動機從事在養育小孩的過程中所涉及的各式各樣、改變生命的活動了。相對於此,看起來最不容易受到末日情境影響的,就是關注在個人安樂與享受上的計畫與活動了。可是在末日情境中,到底什麼才叫做安樂、享受,或許並不那麼明白。

結論是,要是我們遭遇末日情境,有許多計畫與活動就顯得不再值得追求,或真的不再值得努力了。值得注意的是,這同一批計畫和活動並不會僅是因為我們自己終將死亡就失去吸引力。人們就算知道即使到自己死前都還不一定會有初步成果,還是會樂於從事癌症研究和其他類似活動。不過,要是我的論證是正確的,人們在預知地球毀滅,而他們的工作在死後得不到任何成果的話,從事同樣活動的動機就會被削弱,甚至被完全澆熄。換言之,許多計畫與活動對我們的重要性不會因為預知我們自己的死亡而有所減損,卻會因為預期每個人很快都會死而大大消減。所以如果來生是指在我們死後,世界上還延續著的人類生命,恐怕就很難避免這個結論:在某些重要面向上,來生的有無比我們自己的延續存活更有意義。說它更有意義是因為它就是使其他事物對我們能有意義的條件。要是對來生存在毫無信心,我們現在認為生命中許多有意義的事物就不再有意義,或至少比較沒那麼有意義了。

(本章未完)