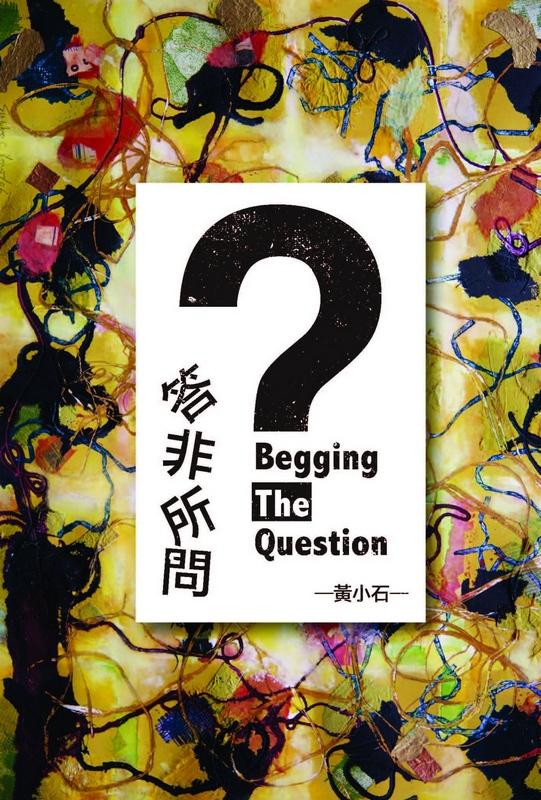

答非所問

| 作者 | 黃小石 |

|---|---|

| 出版社 | 貿騰發賣股份有限公司 |

| 商品描述 | 答非所問:不要照愚昧人的愚妄話回答他,恐怕你與他一樣。要照愚昧人的愚妄話回答他,免得他自以為有智慧。——箴言二十六章4-5節在《聖經》中,我們看到耶穌的回答,往往 |

| 作者 | 黃小石 |

|---|---|

| 出版社 | 貿騰發賣股份有限公司 |

| 商品描述 | 答非所問:不要照愚昧人的愚妄話回答他,恐怕你與他一樣。要照愚昧人的愚妄話回答他,免得他自以為有智慧。——箴言二十六章4-5節在《聖經》中,我們看到耶穌的回答,往往 |

內容簡介 「不要照愚昧人的愚妄話回答他,恐怕你與他一樣。要照愚昧人的愚妄話回答他,免得他自以為有智慧。」--箴言二十六章4-5節在《聖經》中,我們看到耶穌的回答,往往有些牛頭不對馬嘴,用問題來回答問題,有時甚至回答的話,是別人還沒有問(卻應當問)的問題。但是這些一針見血的回答,已是傳福音者的典範。有些聖經問題我們不常問,不過筆者卻對那些問題很有興趣,所以這些「答案」不免就是「答非所問」了。比方說:●全能的上帝能不能造一塊祂舉不起來的石頭?●上帝說「要有光」,就有了光時,祂用的是什麼語文?●信心是不是一種「行為」?

各界推薦 "黃子嘉 序 永生的福份 這是一本很精彩的信仰短文論集。雖書名為「答非所問」,但其實是作者的「妙問妙答」,並且很多是「問你所未曾想到的問題」,更是「答你所難以回答的解答」。 例如:「上帝創造宇宙萬物時是用何種的語言?有何意義?」「為何上帝的存在反而是三位一體才能更合於存在的要件?」「上帝垂聽約書亞的禱告使日頭停留、月亮止住,如何理解才能與科學不衝突?」「上帝能夠造一塊自己搬不動的石嗎?」「上帝的慈愛與良善如何能和人間的苦難與災害相共存?」「上帝的預知、預定和人的自由意志怎樣調和?這與宿命論有何不同?」「上帝的時空情境和我們的三度空間有何不同?這對我們又有何意義?」……。 作者從不同的角度,深入探索基督徒信仰的真理,剖析理性與信仰的關連,科學與神蹟的協調,用新鮮有趣的研討方式,表白了一位傑出科學家兼基督徒思想家的堅定信念,既不落俗套,又引人入勝,細讀審思,愛不釋手。 本書所涵蓋的範圍十分廣.:由上帝之存在、屬性、語言、創造、作為、神蹟、天堂、地獄等超自然的境界,到人的存在、本性、靈魂、良心、信心、得救,以及信仰與理性、科學與神蹟等等很現實的難題,作者皆潛心鑽研,並且篇篇經典,字字珠璣;拜讀之餘,獲益良多,特此推薦。 誠願基督徒藉此書而信心堅定成長;同時,更重要的是:慕道朋友們可從中尋得永恆真理,認識上帝的兒子主耶穌基督而與上帝和好,得享永生的福份。(本文作者為亞特蘭大華人基督教會北堂主任牧師) 林治平 序 知道與看見 黃小石是一位滿腹經綸、熱愛生命、勤於口述筆耕、傾力分享生命意義與價值的科學家。過去十六年來,他不惜萬里奔波、在宇宙光的邀請安排之下,每年前來台灣,巡迴各地,整合科學、哲學、文學、神學以及自己的生命經驗,以「生之追尋」為題,幽默風趣,侃侃而談,直扣人心,震撼生命,感動莫名。 更令人欽佩的是,除了精彩的講座以外,他更提起筆來,每年出版相關專書一本,引經據典、深入剖析;融入生活、感同身受;筆帶溫情、親切感人。承小石兄不棄,歷年新書出版,均要我為他的大作寫序。當然讀小石的文字是一大樂事,其中充滿了知性、感性及靈性的曉悟與快樂。然而,也正因為如此,想為他的書寫一篇序,以資介紹引導,實在不是一件容易的事。而想要為這一本書《答非所問》寫序,我認為更是難上加難。 答非所問!是的,只要是人,就會不斷地提出問題,我想如果你要問:「人之異於禽獸者幾希?」我的回答是:「這幾希之處在於人會在已知的現實環境中持續不斷的問下去。所謂打破砂鍋問到底,此之謂也。」 所有的問題是在已知的現實環境中出現的,而答案往往不在看得見、摸得著、想得通的經驗範圍之內。這就是為什麼只有人會問問題的奇妙偉大之處了。然而,問題的答案在哪裡?如果問問題是人追根究柢的本性的展現,那麼請問每一個問題的「根」在哪裡?每一個問題的「柢」何在? 難怪會問問題的人就像一個擁有聰明頭腦、又擅巧於運作的鎖匠,遇到不同的鎖,總會想方設法,找到不同的鑰匙,打開不同的鎖,進入不同的房間,發掘門鎖背後的祕密。在門鎖打開之前,門後有什麼往往是人無法肯定判斷的,不同經驗的人,會有不同的猜測判斷,答非所問、或答案錯誤,也就不足為奇了。 作者在這本書中,引用了許多企圖開啟宇宙創造、萬物實存、人類深思不得其解的難題。作者在書中反覆申論人在問與答之間的鴻溝困境。依據《聖經》記載,上帝創造宇宙萬物各從其類,有其億萬年不變的規律秩序;而自有人類以來,人就是一個上帝用地上的塵土、以上帝的形象與樣式創造而成的「有靈的活人」。這位自有永有、創始成終的上帝,是一切的起源、終極的答案。 當一個活在現實實際、理性經驗中的人,以一連串的問題,想要探索瞭解宇宙生命的奧祕於萬一之際,人所獲得的答案,永遠受困於現實理性經驗之間,永遠不會是終極最後的答案。往往此時此刻的答案,會引人墜入明日的困擾問題之中。今日的科學技術,似乎解開了許多人百思不得其解的難題,然而,這些成就很快就把人帶入到更大的困惑不解之中。對於這些現象,我曾在 1990年刊登於《宇宙光》「知道與看見」那篇文章中略加討論,茲據該文所述摘要引用如下: 一、知道不知道的知道 乍看這句話,會不會有點丈二金剛莫測高深的怪異感覺?在一個凡事要求清清楚楚、明明白白的科學理性時代,知道每一件事的底細、想通每一件事的來龍去脈,有時幾乎已成為現代人──尤其是自詡為知識分子的現代人的一項基本要求,那麼什麼是「知道不知道的知道」呢? 名作家朱西甯先生曾寫過一篇文章〈恐怖的永生〉、他的夫人劉慕沙女士也翻譯過日本名作家菊池寬的一篇短篇小說〈極樂世界〉。這兩篇文章都討論到永生極樂世界。什麼是永生?朱先生說:「永生,一直是基督徒最大的盼望,也是基督降世的唯一使命。然而我對永生究竟是怎樣的光景,曾感到極嚴重的恐懼。」 在菊池寬的小說中,阿寒是一個對極樂淨土懷抱堅定希望的虔誠佛教徒,一生虔誠修行,終於到達極樂世界,與先她而去的老伴宗兵衛重會於七寶池畔蓮花座上。然而阿寒的興奮雀躍,很快就冷卻下來,在菊池寬的筆下,阿寒的極樂世界是這樣的:「每天每天都是同樣的日子。春光日日充滿了天空。孔雀與舍利鳥展開絢麗的翅膀在晴空裡飛舞嬉戲。這兒沒有陽世間的那種悲傷和痛苦。此地既不颳風,也不下雨,連掉一片蓮花瓣之類的變化都沒有。」 這樣的極樂世界,這樣一個「無所謂愁苦、無所謂生老病死的安穩無事的日子永永遠遠的持續下去」的永生,面對綿綿無盡的明天,仍只是「和今天一樣的日子,將永無休止的重複下去」,很快的「阿寒就痛切的感到令人焦躁不耐的一股無聊,正緊緊箍住她」。 菊池寬的小說結尾尤其傳神,小說的最後一段這樣描述阿寒在極樂世界的日子:「就這樣,他倆勢將拿談論沒能去成的『地獄』當作排遣無聊的唯一法門,永遠永遠的同坐在一個蓮花座上罷。」難怪朱西.先生要在他的信疑篇中稱這樣的永生觀念,極樂世界叫做「恐怖」的永生了。 永生是什麼?看了這兩篇文章,這個問題就會更麻煩。永生是什麼?極樂世界是什麼?死後的世界是什麼?想來想去只有一個答案,就是:「不知道。」也許你會勃然色變的說:「這麼重要的問題,豈一個『不知道』就可以搪塞過去的?不亦過份簡化問題、規避問難乎?」 其實我們一生之中,不知道的問題何其多也。而「死後」一問,永遠超越我們的經驗,無法用經驗中的事實來加以描述。同時任何人類傳遞思想經驗的符號,均限止在人類已有的經驗之中,都是一種有限傳達,無法窺其全貌。難怪禪宗要「不立文字、不落言詮」,以免產生了文字障了。 竊意以為人雖活於生死之間(屬於可經驗、可驗證的範圍),但是人之所以異於禽獸者幾希,這幾希之處便在乎人人均不以只活在可經驗、可驗證的範圍內為滿足。人,只要是人,且只有人才會窮根究柢探索生前(人從哪裡來?)、死後(人往哪裡去?)這些非經驗範圍內的問題。活著會思想的人,都還沒有死過,大概也不曾有一個真正「死過」又回來的人向我們陳述那死後世界的種種;就算有,他們的經驗也不是能夠重演驗證的,所以對死後的一切,最好的答案應是:「不知道!」 從基督教的信仰來看,「信耶穌,得永生」,是一個至高至美、至聖至善的境界,一切有關天堂的描述,只是用人所能體會的至高至美、至聖至善的符號意義來加以說明而已。切不可落入文字表面的描述之中。因此儘管讀盡一切經典中有關永生的天堂描述,我們仍然不知道真正死後的天堂、永生或極樂世界是什麼,那個境界遠遠超越我們一切的想像,更絕不能囿限於我們有限的符號系統之中。 我們雖然對於永生或極樂世界的情景無法描述形容,但對永生或極樂世界的渴想卻是古往今來每一個人都有的經驗。我們還沒有死,還沒有進入「死後」,對自己絕對無法經驗的事物情景,也不可能有任何人能向我們描述,我只能用「不知道」三個字來形容。一旦承認自己「不知道」,知道自己「不知道」,我們就會有一種如釋重負的快樂,知道「不知道」的「知道」,豈不是也是一種大智慧的「知道」嗎? 相傳希臘大哲蘇格拉底曾蒙神明召示,指其為世上最聰明的人,蘇格拉底初不相信,乃在矛盾中出發,尋訪智者。經遍訪各方人士之後,蘇格拉底才相信他自己確是世上最聰明的人,他的理念十分有趣,歸納如下:「人雖一無所知卻不自知,反自以為知;而蘇格拉底雖一無所知卻知其不知,故較他人為聰明。」 原來「知道不知道的知道」竟是一項凡人所缺,智者獨具的智慧。永生如此,極樂世界如此,生命中的種種莫不如此。走筆至此,不禁三嘆,再寫下去就是一個不知道「知道不知道的知道」的大笨蛋了。 二、看見看不見的看見 談到看見,我們馬上會想到一句話:「眼見為信」(seeing is believing)。從 19世紀法國大儒孔德( A. Comte)提倡實證主義以後,「一切事物都要經過感覺經驗的驗證」,早已成為 20世紀現代人的信條。「看見」是一種重要的感覺經驗,科學越發達,人類看見的能力越強。近視眼、散光眼、老花眼可以配戴眼鏡,改進「看見」能力,已是人人都能辦到的事。而科學家更可以利用望遠鏡、顯微鏡,甚至發射人造衛星把人類的「看見」推展至無限邈遠的太空。事實上,一切科學技術的發展,首在擴展人類的「看見」能力。 活在這樣的時代潮流中,我們很自然的會越來越相信我們所看見的一切,漸漸地我們會從「眼見為信」,更進一步發展成「凡是我沒看見的我都不信」。或者可以說:「凡是不能用感覺經驗驗證的,就是不存在的。」從這樣的信仰前提出發,我們現代人就會變成一個凡事憑看見、憑感覺的人。其結果會使現代人變成一個只活在現世的、俗世的感覺世界( secular world)中的人。由於凡事只憑感覺、憑看見,我們竟然不知不覺的變成了只問今生現世、凡事要求物質享樂的所謂的「現代人」。我們的價值觀變了,我們只求看見,只求手可以觸摸到的、感官可以體會到的東西。我們變成一個為感官所限、活在物質肉體的感覺中的人。 曾任哈佛大學社會關係系系主任、著名的社會思想史家索羅金(P. A. Sorokin)在仔細分析當代文化社會的危機之後,指出現代人因為一切憑感覺看見,所以現代文化是一個不折不扣的感性文化。我們看不見「愛」,我們只看見「性」,因為「愛」是看不見的,而「性」只要上床,隨時隨刻都是可以驗證、可以看得見的。所以現代人失去了理想、失去了盼望、失去了未來、失去了生命崇高的價值與意義,因為這一切都是肉眼看不見的,都是感覺經驗看不見的。 以當前文化社會的各種怪異現象衡之,攘利惟恐落於人後,享樂但怕不如別人。在各個不同舞台上出現的,盡是急功近利、眼光短淺的可憐蟲。使我們在一片開放民主、經濟繁榮的呼聲中,看不見希望,找不到方向,在醜惡的現實中,我們看見了人的貪婪自私,人的凶狠殘暴,人的痛苦掙扎,不知怎麼搞的人變得如此不可愛,人生也不知為何變得如此的可怕。我想這一切原因都是因為人只看見肉眼感官所能看見的,卻不能看見肉眼感官所不能看見的。 在人生的歷程中,有許多「寶貝」是我們無法用肉眼感官去看見的。明天是什麼?未來是什麼?除非我們已走到了明天、走進了未來,今天的我是看不見明天、看不見未來的。理想是什麼?意義是什麼?價值是什麼?美是什麼?愛是什麼?真理是什麼?都是我們看不見、摸不著的,但是在人生的旅程中,如果這一切只是因為我們看不見、摸不著便被我們徹底否認拒絕的話,人類的悲劇就會如影隨形馬上就要發生了。 所以我們需要一種「看見」,一種「看見『看不見』的看見」,「看見『看不見』的看見」,就是信心,保羅(或亞波羅)曾說:「信就是所望之事的實底,未見之事的確據。」有一本英文《聖經》的新譯本是這樣寫的:「什麼是信心?信心是某一件我們所期望的事即將發生的確切保證( Con.dent assurance);也是深信我們所盼望的某一件事,即使我們依然看不見它在我們的前頭,卻仍然相信它正在等著我們的那種把握(Certainty)。」 有一位著名的畫家在畫一幅巨畫的樣稿上,寫了一句一直感動我的話。「信心是靈魂的眼睛,可以看見那些看不見的。」人有靈魂,人可以看見那些看不見的,這正是人之所以異於禽獸的「幾希」之處。 今天的現代人,在走向 21世紀的時候,把自己的經驗只停頓在看得見的東西上面,我很擔心,這不是進化論,而是退化論,人會在這種只求看見的文化下,越來越變得像一隻動物,一隻只活在本能衝動、物慾肉體控制之下的動物。一個人如果有「知道『不知道』的知道」,便會謙恭自抑,追求真理不遺餘力;一個人如果有「看見『看不見』的看見」,便能超越物質肉體的限制,看到生命的意義、永恆的價值,然後載欣載奔的在生命的大道上馳騁飛躍。 朋友!你有「知道不知道的知道」的智慧嗎?你有「看見看不見的看見」的透視嗎?恭喜你是一個常常會發問的人,恭喜你擁有《答非所問》這本書,知道如何問,如何找到答案,人生一世,還有什麼比這個問題更重要呢? 趕快打開這本書,好好的讀下去吧! 宇宙光 林治平 (本文作者為宇宙光全人關懷機構榮譽總幹事) "

作者介紹 黃小石1940年出生於重慶,戰後隨父母定居台灣新竹,中學畢業保送上台灣大學物理系。大學時期深入思考信仰問題,1962年台灣大學物理系畢業,1964年受洗成為基督徒。1969年獲美國康乃爾大學物理學博士學位。1969-1973年,任教於若歌大學物理系。1973-1976年,美國匹茲堡大學訪問學者。1976-1998年,擔任美國艾克桑石油公司研究部門物理企劃主管,並從事研究工作。1990年,獲德國普朗克研究獎,並獲選為美國物理學會會士。1998-2009年,美國普林斯頓大學資深研究員。2009-2012年,美國普林斯頓神學院訪問學者。除了在物理學界的成就外,黃小石同時以長老身分在美國新澤西州的若歌教會事奉,為若歌教會創始人之一。曾任華福科技佈道事工主任、眾聖徒協會董事、基督使者協會董事會主席等職。多年來經常應邀到世界各地講演,反應熱烈。黃小石勤於筆耕,相關論著見於各刊物。""

產品目錄 黃子嘉序:永生的福份林治平序:知道與看見前言答非所問上帝篇上帝的語言 存在的條件 自有永有者 上帝住在哪裡? 地獄一瞥苦難與全智的上帝神蹟篇淺談神蹟 再談神蹟 童女生子 約書亞的長日 迦拿婚禮中的水變酒 悖論篇先有雞還是先有蛋? 上帝的大石頭生命篇人是什麼? 靈魂 良心 稚子何辜 所是與所為 相信不也是一種行為嗎? 生命樹下的遐想 生命何價? 科學與信仰篇標準問題兩朵烏雲 科學與宗教爭鬥史 預知、預定、與自由意志 大哉問耶穌的答非所問 上帝的回覆與質問 致謝

| 書名 / | 答非所問 |

|---|---|

| 作者 / | 黃小石 |

| 簡介 / | 答非所問:不要照愚昧人的愚妄話回答他,恐怕你與他一樣。要照愚昧人的愚妄話回答他,免得他自以為有智慧。——箴言二十六章4-5節在《聖經》中,我們看到耶穌的回答,往往 |

| 出版社 / | 貿騰發賣股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789577275523 |

| ISBN10 / | 9577275524 |

| EAN / | 9789577275523 |

| 誠品26碼 / | 2681667768007 |

| 頁數 / | 240 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X1.5CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 在《聖經》中,我們看到耶穌的回答,往往有些牛頭不對馬嘴,用問題來回答問題,有時甚至回答的話,是別人還沒有問(卻應當問)的問題。但是這些一針見血的回答,已是傳福音者的典範。有些聖經問題我們不常問,不過筆者卻對那些問題很有興趣,所以這些「答案」不免就是「答非所問」了。

內文 : "前言 答非所問

不要照愚昧人的愚妄話回答他,恐怕你與他一樣。要照愚昧人的愚妄話回答他,免得他自以為有智慧。 ──〈箴言〉二十六章 4-5節

有些時候,在科學界中有些「答案」並不是為要回答一個先存的「問題」。比方愛因斯坦的「相對論」並不是為了要解釋什麼現象。狹義相對論只在極高的相對速度時才有重要性。當愛因斯坦在思考光速的問題,並沒有什麼實驗的結果需要這新的理論來解釋。他的廣義相對論的實驗證據,是在一次日全蝕中 觀察到在太陽附近一些恆星位置細微的變化,而證實時空被重力場扭曲。這是以前沒有人想到會發生的現象。雖然他的「相對論」是「答非所問」,但是卻開啟了物理界一個全新的領域。

答非所問有許多不同的形態。一次我問一位福音朋友:「你願不願意信耶穌?」他說:「我若信的話,一定在你們教會來受洗。」他刻意不直接回答我的問題,卻又表明他對我們教會的好感,這回覆叫我印象深刻。也許他看穿我問題的動機,想要直接回答我要問、可是沒有問的問題 。

一次我問我那十三歲的孫子:「依恩,你說是先有雞還是先有蛋?」他毫不猶豫地回答說:「先有雞蛋」。這個不知道被問了多久的老問題,這小毛頭竟然能這麼有把握的回答,讓我十分驚訝,問他為什麼先有雞蛋。他說:「雞蛋就是雞生的蛋,沒有雞,哪裡來的第一個雞蛋?」

他的回答很有道理,但是卻不是針對我原先所發的問題,我的問題是「先有雞還是先有蛋?」我並沒有特別提「雞蛋」,但是一旦我們了解這蛋是指「雞生的蛋」,問題似乎就簡化了。我說「似乎簡化」是因為如果「雞蛋」的意思不是「雞生的蛋」,而是指「變成雞的蛋」(這不是一般對雞蛋的定義),那就也可以強詞奪理地說是「先有雞蛋」了。至於是不是可以先有了某種蛋,後來演化成為雞,就不在討論之列了。無論如何,在〈創世記〉第一章中只提到上帝創造「飛鳥」,沒有(當然也不用)提到鳥蛋,先有雞也不為過。當然這不算是證明。

有一次,耶穌與一位撒瑪利亞的婦人在敘加的雅各井旁有一段有意思的對話。耶穌來到井旁向那個來打水的婦人要些水喝。那婦人對祂說:「你既是猶太人,怎麼向我一個撒瑪利亞婦人要水喝呢?」耶穌回答說:你若知道神的恩賜,和對你說給我水喝的是誰,你必早求祂,祂也必早給了你活水。

婦人說:「先生,沒有打水的器具,井又深,你從哪裡得活水呢?我們的祖宗雅各將這井留給我們,他自己和兒子並牲畜也都喝這井裡的水,難道你比他還大嗎?」耶穌回答說:「凡喝這水的還要再渴,人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水要在他裡頭成為泉源,直湧到永生。」婦人說:「先生,請把這水賜給我,叫我不渴,也不用來這麼遠打水。」耶穌說:「你去叫你丈夫也到這裡來。」

粗看起來上面這段對話中 ,耶穌的回答都有些牛頭不對馬嘴,但是這一針見血的回答,已是傳福音者的典範。

又一次有個少年人來到耶穌面前問祂說:「夫子(有古卷:良善的夫子),我該做什麼善事才能得永生? 」耶穌卻回答說:「你為什麼以善事問我呢?」粗看起來是答非所問,但是這卻是那個少年人真正應當先問的問題。

耶穌常常用問題來回答問題。一次祭司長和民間的長老來問耶穌說:「.仗著什麼權柄做這些事?給.這權柄的是誰呢? 」耶穌卻回答說:「約翰的洗禮是從哪裡來的?是從天上來的?是從人間來的呢? 」這個答案不像是針對祭司長和民間的長老所問的問題,但是卻是他們應當想的。

耶穌有時甚至回答的話,是別人還沒有問(卻應當問)的問題,比方一次有個人夜裏來見耶穌,對祂說:「拉比,我們知道你是由神那裡來作師傅的;因為你所行的神蹟,若沒有神同在,無人能行。」耶穌回答說:「我實實在在的告訴你,人若不重生,就不能見神的國。」

有些(《聖經》)問題我們不常問,不過筆者卻對那些問題很有興趣,所以這些「答案」不免就是「答非所問」了。比方說「全能的上帝能不能造一塊祂舉不起來的石頭?」又比方說:「上帝說『要有光』,就有了光」時,祂用的是什麼語文?又比方說:「信心是不是一種『行為』?」等等。筆者不見得(其實是不能)有答案,但是希望能與讀者們一同來思想一下這些問題的答案。本書英文書名定為Begging the Question,出自中世紀的「petitio principii」的拉丁文辭句,本有「掀起問題」的意思。

按照《聖經》〈箴言〉二十六章的指示:「不要照愚昧人的愚妄話回答他,恐怕你與他一樣。要照愚昧人的愚妄話回答他,免得他自以為有智慧」,回答一個問題,(尤其是愚昧人的問題─我們都是愚昧人),顯然不是只有一個方法,可以讓人得益。筆者願意安靜領受。「你們各人要快快的聽,慢慢的說。」"