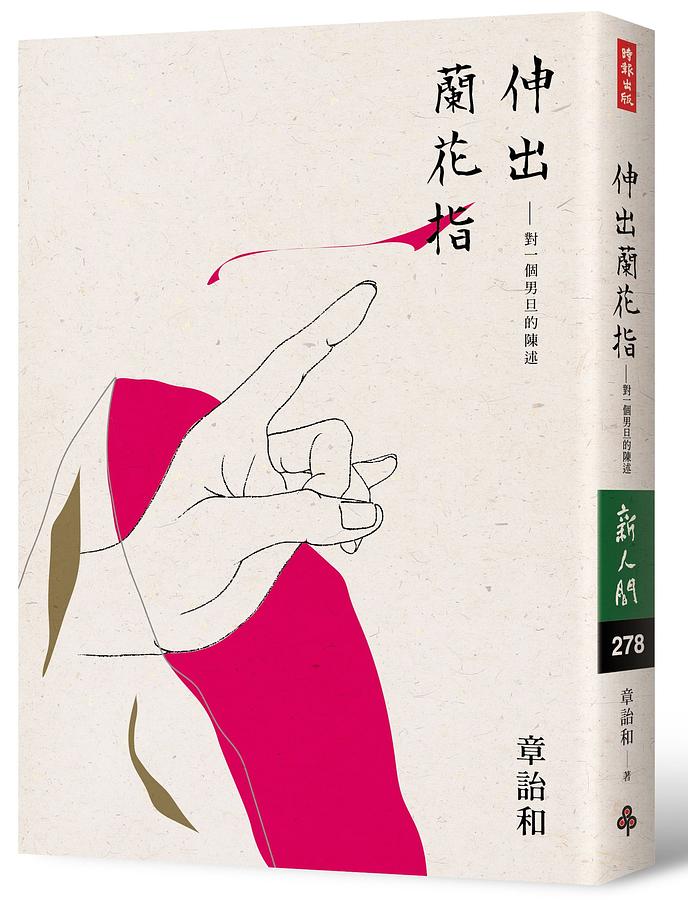

伸出蘭花指: 對一個男旦的陳述 (簽名版)

| 作者 | 章詒和 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 伸出蘭花指: 對一個男旦的陳述 (簽名版):都說紅顏多薄命,這紅顏雖是在臺上扮的,但薄命卻跟著他下了臺。袁秋華不怵女人,他怕男人。玩男旦的都是男人。京劇最有名的幾個 |

| 作者 | 章詒和 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 伸出蘭花指: 對一個男旦的陳述 (簽名版):都說紅顏多薄命,這紅顏雖是在臺上扮的,但薄命卻跟著他下了臺。袁秋華不怵女人,他怕男人。玩男旦的都是男人。京劇最有名的幾個 |

內容簡介 都說紅顏多薄命,這紅顏雖是在臺上扮的,但薄命卻跟著他下了臺。袁秋華不怵女人,他怕男人。玩男旦的都是男人。京劇最有名的幾個男旦,不是也被某軍閥「請」到家裡脫下褲子嗎?理由只有一個:看看誰的屁股好看。據說張伯駒曾寫過一首詩,隱晦地提及此事。後來,這個屁股不大好看的藝人收到軍閥送的六千大洋支票。他當即退回:人再有名氣,也不可如此受辱。難怪有句口諺:「家有三斗糧,不進梨園行。」後來這個享有大名的京劇藝人,堅決不讓子女學戲。每逢祖上忌日,要在墳頭坐上很久且在日記裡歎道:「總思大哭一場,心中蘊藏積日之悲。」從小就是戲迷的章詒和,畢業於中國戲曲學院,且在中國藝術研究院研究傳統戲曲多年,她將自身的見聞與研究融鑄成一部中長篇小說,描述一個男旦的誕生與殞落,除了道盡此一藝術領域的巧妙與涵養外,身為男旦的辛酸苦楚、駭人聽聞之處亦在其中,令人讀之欷歔不已。

作者介紹 ■作者簡介章詒和章伯鈞之女。一九四二年生於重慶,中國戲曲學院畢業,現為中國藝術研究院研究員。 著有:《往事並不如煙》、《伶人往事》、《這樣事和誰細講》、《章詒和散文集》等書,以及女囚系列小說:《劉氏女》、《楊氏女》、《鄒氏女》、《錢氏女》。

產品目錄 一段: 玲瓏美玉二段: 雌男登場三段: 人活一世 花開一春四段: 玩男旦的都是男人五段: 喝茶不能無壺 下棋不能無子六段: 買房置地七段: 事情會是這樣八段: 隨機應變九段: 避禍十段: 拚死拚活未必紅十一段: 路邊廢棄物十二段: 無藏身之所十三段: 重溫輕佻與放浪十四段: 「內控」十五段: 誤了俺武陵年少十六段: 誰知未來會怎樣十七段: 不需要太堅強十八段: 貂蟬十九段: 今夜少幾人煞尾後記

| 書名 / | 伸出蘭花指: 對一個男旦的陳述 (簽名版) |

|---|---|

| 作者 / | 章詒和 |

| 簡介 / | 伸出蘭花指: 對一個男旦的陳述 (簽名版):都說紅顏多薄命,這紅顏雖是在臺上扮的,但薄命卻跟著他下了臺。袁秋華不怵女人,他怕男人。玩男旦的都是男人。京劇最有名的幾個 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | |

| ISBN10 / | 2966623063 |

| EAN / | 4712966623068 |

| 誠品26碼 / | 2681700089007 |

| 頁數 / | 224 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 都說紅顏多薄命,這紅顏雖是在臺上扮的,但薄命卻跟著他下了臺。

內文 : 一段 玲瓏美玉

他是個唱戲的,男旦。

什麼是男旦?就是男的演女的,臺下是男人,上了臺是女的。知道梅蘭芳吧?梅蘭芳是男旦,同屬一個行當(註)。

袁秋華出生在一個小鎮,父親開了個不大的茶社,鎮上人管他叫袁掌櫃,母親廖氏,家庭主婦,職責是侍奉老人,照料孩子。

茶社坐落在一條南北巷子的中段,最明顯的標誌不是懸在屋簷下的「袁家茶社」四字布簾,而是門前一棵孤零零的櫸樹,血櫸。樹體高大,樹幹通直,樹葉顏色能由春之綠黃變為秋之紅褐,賞心悅目。關於櫸樹,有個傳說:「櫸」、「舉」同音,古代天門山有個秀才屢試不中,妻子為激勵心志,在石上種櫸。有一年櫸樹和石頭長在了一起,秀才也中舉歸來。「硬石種櫸」與「應試中舉」諧音,乃祥瑞之兆。這個故事流傳開來,整條巷子的人都很珍愛這棵櫸樹,袁家人就更不用說了。

茶社分上下兩層,樓下賣茶,樓上為家,樓上樓下以木梯相通。儘管日子過得不大富裕。但茶社人來人往,還是熱氣騰騰的。對那些沏一杯茶能坐上半晌的老茶客,袁掌櫃一點不嫌棄,哪怕杯子裡沒了茶色,也是笑呵呵往裡摻開水。客人稀疏的時候,便一旁小憩,充當聽客。茶社是個小社會。你看吧,相親的離婚的,說生意的,討債的,求職的,斷是非的,鬧分家的,兄弟幹架,父子失和,要打官司的,應有盡有,形形色色。茶客們神態各異,或生龍活虎,或悠閒自得,或理直氣壯,或吞吞吐吐。精於世故的袁掌櫃聽上一陣子,大抵能明白個五、六分,當然絕不往裡「摻和」。他非常清楚生活中最重要的事,就是眼下做的事;最重要的人,就是和你在一起的人。

和他在一起的人有兩個,一個是他的妻子廖氏,一個是他的兒子。兒子生於立秋,取名秋華。孩子如一道神賜之光破空而來,照得他心中溫暖又明亮。為了有個好前程,把兒子送進小學讀書。伶俐的秋華似乎不喜歡識文斷字,而是喜歡湊熱鬧,看戲、聽曲兒、唱歌、跳舞。伴隨著這些愛好的是兒子逐漸變化的樣貌。原本是個端端正正的小男孩,漸漸地柔弱纖細起來,唇薄、腰纖、窄臀,眸子如碧潭,手指如玉琢,越來越掛「女相」。最讓袁掌櫃生氣的是,戲班子來這裡唱戲,兒子就瘋了。天天泡在破舊的戲院裡,回到家就照著鏡子比劃個不停,還擠眉弄眼的。

一天,袁秋華放學回家,作業也顧不上寫,就對著鏡子比劃開了。母親上樓瞧見,生氣地從後背打了他一把掌,說:「以後不許你看戲。」

秋華回敬道:「不讓我看,我就離開這個家。」

廖氏臉一沉:「你敢!」

「你看我敢不敢!」見母親驚愕的表情,秋華立刻依偎到母親懷裡,笑嘻嘻地說:「媽,我騙你的。」接著,便央求母親依照戲衣的水袖,給自己的小褂兩個袖口各自綴上一截白布,還說:「白布越長越好。」

一陣糾纏,廖氏答應了,但很快就後悔了,因為兒子對著鏡子比劃的時間越來越長,把接在袖口的白布甩來甩去,功課一點不做。有一天,袁秋華從白布袖筒子裡伸出蘭花指。見此形狀,廖氏大驚:難道兒子背地裡去戲班學戲了?

袁秋華即將小學畢業。

舉行畢業典禮的頭一天,袁秋華特別興奮,先讓母親給自己理髮,後提出全家去照相館拍照。他說要拍兩張——自己單獨照一張,全家合照一張。袁掌櫃立刻答應下來,廖氏被感動得直想哭。

幾天後,袁秋華說有課本忘在教室,要取回來。到了下午,沒見孩子回來。黃昏時分,還不見蹤影,夫妻急得團團轉。

袁掌櫃突然想到了照相!為什麼兒子破天荒地要和父母照像?這個「合影」或許是個預告,「合」預示著「分」。他飛奔至樓上,跑到兒子的床頭,猛地把枕頭一掀,見一張字條靜靜地躺在那裡。上面只有一行字,工工整整的 :去唱戲,別找我。將來會像櫸樹。

廖氏眼前一黑,暈了過去。袁掌櫃哭都來不及,趕忙把妻子抱起放在兒子的床上,飛奔到鎮上的藥鋪請唯一的坐堂醫生。醫生看時,廖氏已經清醒。之後,開了藥,一再寬慰道:「身體無病,只是精神打擊太大,慢慢調養,自會痊癒。」

茶客們在知道袁家孩子失蹤的消息後,送來許多問候,說了許多同情和安慰的話,覺得廖氏一時做不了家務,還送來包子、炒飯、點心、糕餅。晚上,兩口子誰也沒心思吃飯,茶社空蕩蕩的。只有夜空淒清的月色和灶頭吞吐的火苗,相伴著這對傷心欲絕的中年夫婦。

袁掌櫃親手煎好藥,看著喝下。又勸妻子早早將息。安頓好後,他給自己沏一杯茶,面對眼前的櫸樹,陷入自責。自己平素忙著給客人沏茶倒水,卻毫不留意兒子的行為舉止。當掌櫃還行,做父親就太差了。「出走」乃天大之事,想必「出走」前是有徵兆的,為什麼自己沒有察覺?他不由得想起在秋華放學後,常有個身材修長、髮鬚齊整,臉色蒼白,寒氣隱隱,身著一襲長衫的中年男人來茶社喝茶。這位茶客總是一個人來,也不怎麼和身邊茶客搭訕,頂多點點頭,算是打了招呼。倒是那雙有誘惑力的眼睛常常落在兒子的身上,有時還對著秋華笑笑。兒子好像也有所感應,有意繞到他的身邊,二人私語。有時,那人興致勃勃地像是在給兒子說故事,連說帶比劃。秋華聽得兩眼發光,全神貫注。

秋華的出走是不是與他有關。那麼,他是誰?

袁秋華上路了。他真的隨那位穿長衫的茶客,進了戲班。

茶客姓方,叫衍生,是戲班的「總講」。什麼叫總講?這是戲曲的一個術語,即戲曲演出腳本的俗稱。舊戲班裡排新戲,先要有人打本子(即編劇)。本子定下,限於條件,不可能手抄發給每個演員。於是,就有個「抱本子」的人主持排戲,這就類似後來的導演。一齣戲的唱詞、科白、動作、唱腔等,多由他來掌握和貫通。這個「主持人」就叫「總講」,他還負責把每個角色的唱念以及與他人的銜接處,抄成單子,發給演員,這叫「單講」。在大的戲班裡,一般都有「總講」(或叫「抱總講」,「抱本子」),規模比較小的戲班就未必有了。「總講」說戲,導戲,是內行中的內行,不是「角兒」的角兒。

方衍生原本也唱戲,工老生,身段好,擅表演,應變能力強,平素能忍讓,遇事有主意。戲班遇到一些麻煩,常由他出面調解。後來「倒倉」,便不再登臺。方衍生的弟弟叫方再生,是戲班的頭牌,領軍人物,旦行,工青衣。弟兄二人撐起了「方家班」,走南闖北,也算平順。方再生什麼都好,就是身體不行,老是咳嗽,臺上精神百倍,臺下疲憊不堪。吃銀耳,喝參湯,怎麼滋補也不行。出現這個情況已有數年,方衍生憂心忡忡,怕他病倒;他倒了,戲班就倒了。所以非常留意網羅人才,幾年下來,也遇到一些。或者是嗓子好,但扮相不行;或者是扮相好,嗓子又不行,再不就是嗓子扮相都還可以,但偏偏不是塊唱戲的料。

來到這個小鎮,方衍生發現每晚唱戲總有一個小男孩站在戲園子的旮旯或牆角,一動不動、目不轉睛地盯著舞臺,盯著演員的一招一式、一舉一動。有時還情不自禁地比劃,那伸出的手指,竟能捏出一個蘭花形狀。眼睛也是靈動的,一開一合,透出光澤。

方衍生暗自歡喜。隨即打聽到,這孩子是「袁家茶社」老闆的兒子。趁著過場戲的空檔,他把站著看戲的袁秋華領到前排的一個空座位跟前,說:「你坐著在這兒。以後再來看戲,就坐在這兒。」

袁秋華不敢坐。方衍生雙手把他按在座位上。說:「這是我的座兒,沒人轟你走。」

有一點空閒,方衍生便過來看看他。

散戲後,方衍生已經在外等著。這讓袁秋華很意外,也很不安。連連道:「謝謝叔叔。」

「我叫方衍生,在戲班裡說戲。他們都叫我方爺,你也叫我方爺好了。」

「方爺,我該怎麼謝您哪?」

方衍生要帶他去小館吃夜宵,袁秋華神色惶恐:「我看戲都是背著父母跑來的,要趕快回家。」

「那我送你。」

送到離茶社不遠,方衍生已經把這個孩子摸得清清楚楚。重要的信息是袁秋華想學戲,想唱戲。

之後,約他放學後到戲園子後臺去學戲,晚上可以看戲。一個月下來,方衍生覺得自己的感覺準確,判斷無誤:袁秋華是塊戲料。要扮相,有扮相;要嗓子,有嗓子;體態輕盈,眉目靈動,如一塊玲瓏美玉。

好比莊稼,過了小滿,接近夏至——可以收割了。方衍生策劃了「出走」,且成功出走。

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(註) 行當,又稱角(jiao)色行當。是中國戲曲特有的表演系統,又是形象系統。在戲曲裡,將扮演的人物劃分為規範化、程式化、藝術化的類型。這個類型既有性格、性別、年齡、職業的分類,又是一套表演的範式、程式和技術技巧的規則。在舞臺上用服裝、化妝加以區分。有生、旦、淨、(末)、丑五個類型。

二段 雌男登場

方衍生給他熏衣剃面,傅粉施朱。果然!男有女態,楚楚可人。魏晉南北朝雌男登場,潘岳、衛玠之輩以風擺楊柳之姿,唇紅齒白之貌和不男不女之態,成為人中另類。有人創新一字「上田下女」,音「少」,即專指男有女態者。

方衍生讓他工花旦,兼修青衣。一般來講,唱花旦戲的,多是因為嗓音條件有限,才不得不以做工見長。但是,如果唱花旦的有個好嗓子的話,那就厲害了!袁秋華的嗓子並非多麼好,但夠用。讓方衍生興奮不已的是——任他說什麼,袁秋華都能記住,也都學得像。

是塊料,好料!

袁秋華愛看方再生演戲,喜歡那頭上堆紅疊翠的飾物,喜歡那身上描金繡鳳的襖裙。更讓他沉醉不已的,則是伶人光艷動人的容貌和夜鶯一般的歌喉。目不轉睛地看,心裡暗下決心:將來橫豎也是要像方再生那樣,穩穩地站在舞臺中央,自己如花一般怒放,觀眾似草一般倒下。袁秋華由此開始了自找苦吃的日子,頂要緊的一關就是「蹺功」。一個花旦在舞臺上的表演基本要求,就是能「飛」起來,眼神要「飛」起來,腰身要「飛」起來,腳下要「飛」起來。尤其是腳下,這就需要掌握戲曲的特技:「蹺功」。

什麼是「蹺功」?它源於效仿古代女子纏足的步態,據說纏足始於楊貴妃。唐王喜歡女子腳前面尖尖的,猶如天邊新月。藝人們為製作出這樣的效果,讓演員在兩隻腳的腳底各縛一塊小腳形木板(即蹺板),三個腳指頭嵌在這個又硬又小的木頭疙瘩裡,外套繡花鞋,用大彩褲遮住真腳,只露出前面一點點「小腳」。先練「耗蹺」,即綁上蹺後在平地上站著,耗著,屏氣提神,找準平衡。平地上站穩了,就到三尺高、三條腿的三角凳上站著。「耗蹺」過關了,就練「走蹺」(走圓場),要求一隻腳的腳尖兒必緊跟另一隻腳的腳跟兒。先慢走,再快走,再跑起來。要跑二十、三十圈兒。袁秋華每天從早上就綁上蹺板,走碎步,跑圓場,打靶子,打出手,真要一番痛苦隱忍之功夫。可憐一雙柔嫩的腳,從最初的紅腫,到腳趾骨、踝骨逐漸變形,那鑽心入骨的痛,唯有自己知道。說來也怪,踩上蹺後,人就變了。變得體態娉婷,翩如彩蝶,彷彿跟女人一樣,極具性感。

戲曲的精粹在舞臺,舞臺的精粹在表演,表演的精粹則全部儲存在一個一個的劇目裡。所以,培養戲曲藝人的方法與途徑,就是說戲、排戲、演戲。即師傅一齣一齣地說,徒弟一齣一齣地學。一齣戲學下來,戲裡的「玩意兒」就都會了,看戲曲藝人的本事有多大,就看就他(她)會唱多少齣戲。像梅蘭芳、程硯秋,肚子裡都是幾百齣戲。袁世海是架子花,也能演三百多齣。

學會了,便要登臺唱,吃開口飯。袁秋華演的第一齣戲是「金蓮調叔」,又叫「打餅」。這是一齣水滸戲,風情戲,主角潘金蓮。說的是武松來到武大郎家中辭行,大郎外出賣餅,家中只有潘金蓮一人。潘氏早對武松存愛慕之心,趁大郎未歸,借模仿丈夫打餅過程,調戲武松。武松怒斥潘金蓮奪門而去。這個劇情,觀眾非常熟悉。但卻喜歡反覆觀賞。因為不同演員對動作、表情、臺詞等細節都有不同的呈現。劇中的打餅表演從「和面」開始,接著是「揉面」、「擀面」,然後是「揪麵團」、「打餅」、「按餅」——行雲流水般的虛擬動作,讓觀眾活生生看到潘金蓮一雙纖細靈巧的手,如何把一團面變成一個餅。最後還要用火鉗把餅送進爐膛,待餅烤好,夾餅出爐。為取悅武松,她還神氣十足地學武大賣餅。而貫穿其間的「抖肩」、「聳肩」、「吹眼」、「媚眼」、「飛眼」、「蕩眼」的表演,則窮盡了一個浪蕩婦人勾引、挑逗、調戲男人之能事。

袁秋華一雙眼睛如水洗過,靈動又幽深。那手兒好似乍開的玉蘭。帶著些許稚氣的聲音,則甜脆得有如燕雀婉轉而鳴——一顰一怒都惹人憐憫,撩人心魄,直將觀眾心底深處的熱血攪得沸騰起來。一登臺就是冉冉升起的新星,瞬間便掛到了正中央的圓月。圓月之下,則是看客們一張張興奮異常的臉。

演武松的藝人叫張萬興,雖不是頭牌,也非二路,但會的戲多,故而處處少不了他。常給角兒配戲,張萬興很能看出「角兒」的長與短。比如班主方再生,唱功過硬,做功到家,唱戲從來都是收放自如,風調雨順,從頭至尾沒什麼可以挑剔的地方。但眼下這個姓袁的,倒讓他暗自吃驚:這小子可不一般!哪兒有氣口,哪兒換節奏,也是不差分毫。心眼蓋過板眼,激情超過劇情。初次登臺就知道如何討俏,有一股埋在骨子裡的風流。他下場的時候,撇了一眼「把場」的方衍生。見他滿臉興奮,好像還不止是興奮。

為慶賀袁秋華轟動性的成功,方再生自掏腰包在離戲園子不遠的飯館,請大家吃夜宵。班主讓袁秋華坐在身邊,親自斟酒,夾魚夾肉。三杯酒下肚,話匣子就打開了,故意帶著醋意地說:「衍生,我是讓你找個替班的,你倒好!弄來個搶我飯碗的。這不是生生地氣我嘛,你說,我是要他,還是不要他?」

沒等方衍生開口,給方老闆梳頭的老戴搭茬了:「你唱你的青衣,他唱他的花旦。誰也礙不著誰。再說了,兩人養戲班,總比一人單挑強。」

乖巧的袁秋華放下碗筷,立即起身,撲通一下跪在方再生跟前,連連說道:「望方老闆多教誨,多栽培!」

老戴本名叫戴文孝,戲班裡的人都叫他老戴,幾乎把人家的名字都忘了。戲曲藝人化妝,一般演員自己動手,角兒則有人操持。老戴就是伺候角兒的,給方再生梳頭。梳頭是細活兒,慢活兒,功夫活兒,還是技術活兒。開戲前兩個小時就開始了。先解下方老闆的外衣和襯衫,換上一件貼身白布衣(又叫「水衣子」)。有人用臉盆打來水。水是溫熱,盆是專用。洗臉後方老闆仰面,等著熱騰騰的濕毛巾輕輕敷在臉上,過一兩分鐘,肌膚潤澤後取下,有時還薄薄地擦一點蜜,為的是要它「黏」。過後,戴文孝從成塊的「粉坨子」捻出一小塊放入手心,從乾淨的小瓷杯裡蘸上幾滴溫水,手指慢捻細揉,待固體狀粉狀物漸漸化開,水、粉調和之後,一下一下地「拍」到方老闆的臉上,腮上的胭脂也是先用胭脂餅加水揉勻,再撲胭脂末。畫眉、畫眼邊是用松木煙屑。戴文孝技法嫻熟,精細又嚴實,最終從他的手下「拍」出一張閉月羞花的粉面。老戴伺候角兒是全方位的。比如見方老闆的圓場跑多了,額頭有汗。人剛下場,他會從側幕遞上一張毛巾,抹去汗珠而不損妝容。見嗓子發乾,他會在方老闆的青花小茶壺裡,放點菊花。

又臨深秋。樹木大多光禿禿的,路邊雜草也掛了霜。雲層越堆越厚,天空染上暗淡的灰色。沒過多久,冷風呼嘯而至,擦過細細的河,掠過彎彎的街,落葉被猛烈的秋風捲揚到空中。接著,冷雨密密實實地下起來,一派蕭索。

晚上要唱《三娘教子》(註),這是方再生的看家戲,唱功了得:高起來戳得破天,低起來擦得著地。走在街上的方再生覺得渾身不得勁,費力地撐著傘,還是擋不住迎面襲來的風雨,穿的夾衫從外到裡很快濕透。走進戲園子後臺,已是兩眼通紅,一把鼻涕一把淚了。

老戴迎了上去,摸摸腦門:滾燙。趕忙弄了一杯薑糖水,又伺候他躺下。

「今晚的戲,八成唱不了啦!看看能不能找個人替我?「方再生讓老戴趕快告訴方衍生。

方衍生一籌莫展。眼看就要開戲,偏偏「角兒」不行了。這是唱戲最忌諱的事,也是最棘手的事。雙眉緊鎖的他靠在化妝間的門框想了想,過了幾分鐘,把快燒到手指的煙頭甩在地上,用腳「捻」滅。抬頭之時,在夕陽金屬般的逆光中,看見一個身影被勾勒出一道柔美的剪影。

當機立斷!他堵住那道「剪影」,叫了一聲:「秋華!」

「方爺,有事嗎?」

方衍生伸出兩根手指,托著袁秋華細滑的面頰。說:「我跟你說過『三娘教子』,今晚你給我上。」

「為什麼?」

「老闆病了。」

「我不行。」

「行,你得上。不行,你也得上!」 語透寒氣,還帶著狠勁。那只擱在臉上的手死死地擰他的腮。袁秋華嚇壞了,從來沒見過方衍生如此嚴厲。

方衍生掉頭叮囑老戴:「今晚秋華上。「

」他上?唱什麼?」

「他替再生,演三娘。」

老戴吃驚道:「這麼行?一次都沒綵排過。」

「我知道,沒法子啦!都是讓再生的病給逼出來的。老戴,你給秋華往好了收拾,戲不漂亮,人漂亮也行。」

「他還用我收拾?等我把他收拾好,你別動心就行。」

暮色爬上了牆頭,藝人們忙著化妝,彼此開著玩笑。袁秋華從梳妝臺的鏡子裡望著人來人往的身影,又望著自己上妝後粉雕玉琢的面容,輕咳了一聲,亮了亮嗓子,心裡有膽怯與畏懼,但也有慾望和衝動。後者蓋過了前者。

方衍生忐忑不安起來,一個勁兒地喝茶,也不敢看老戴化妝。他突然感到心虛:萬一袁秋華演砸了怎麼辦?