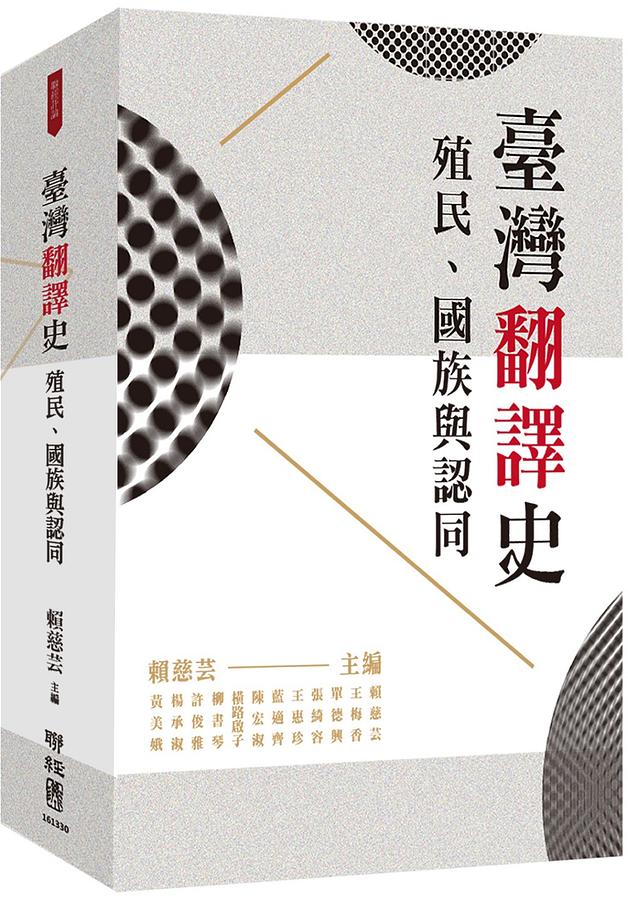

臺灣翻譯史: 殖民、國族與認同

| 作者 | 黃美娥/ 楊承淑/ 許俊雅/ 柳書琴/ 橫路啟子/ 陳宏淑/ 藍適齊/ 王惠珍/ 張綺容/ 單德興/ 王梅香/ 賴慈芸 |

|---|---|

| 出版社 | 聯經出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 臺灣翻譯史: 殖民、國族與認同:臺灣歷史與翻譯相始終,探索翻譯史就是在探索自己的定位。臺灣初登世界舞臺,就是在大航海時代,島名「福爾摩沙」即為歐洲語言的音譯。臺灣 |

| 作者 | 黃美娥/ 楊承淑/ 許俊雅/ 柳書琴/ 橫路啟子/ 陳宏淑/ 藍適齊/ 王惠珍/ 張綺容/ 單德興/ 王梅香/ 賴慈芸 |

|---|---|

| 出版社 | 聯經出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 臺灣翻譯史: 殖民、國族與認同:臺灣歷史與翻譯相始終,探索翻譯史就是在探索自己的定位。臺灣初登世界舞臺,就是在大航海時代,島名「福爾摩沙」即為歐洲語言的音譯。臺灣 |

內容簡介 臺灣歷史與翻譯相始終,探索翻譯史就是在探索自己的定位。 臺灣初登世界舞臺,就是在大航海時代,島名「福爾摩沙」即為歐洲語言的音譯。臺灣歷史以移民和殖民為主軸,每一次不同民族的接觸自然都有翻譯活動。但翻譯研究在臺灣卻是新興領域,臺灣翻譯史的研究更是起步未久。 臺灣翻譯史歷經政權更迭、殖民、戒嚴種種政治力介入,長期的政治禁忌導致「誰在什麼時候、什麼地方,透過什麼語言、翻譯了什麼」這些基本的探問都尚未能獲得清楚完整的答案。但最困難的莫過於尋找譯者生平資料,許多譯作沒有署名,也有不少抄襲中國或香港譯作並冠上假名,更是增加研究上的困難。《臺灣翻譯史:殖民、國族與認同》多位作者努力尋求第一手資料,正是為了在歷史洪流中尋找譯者的身影。 透過歷史上的譯者,讓我們更了解這塊土地上種種文化系統的接觸、碰撞與發展,也讓我們更了解今天的自己從何而來。

作者介紹 賴慈芸國立臺灣大學中國文學系學士,輔仁大學翻譯學研究所碩士,香港理工大學中文及雙語研究系博士。曾任出版社編輯,出版譯作超過五十種,包括《嘯風山莊》(Wuthering Heights)、《探索翻譯理論》(Exploring Translation Theories)、《愛麗絲鏡中奇遇》(Through the Looking-Glass)及童書、繪本多種。著有《譯難忘:遇見美好的老譯本》、《當古典遇到經典:文言格林童話選》、《譯者的養成:翻譯教學、評量與批評》、《翻譯偵探事務所》等書。長期為臺灣翻譯學學會理事,曾任《翻譯學研究集刊》及《編譯論叢》主編,研究論文見於各學術期刊。〈還我名字!──尋找譯者的真名〉一文曾獲「宋淇翻譯研究紀念論文獎」評判提名獎,《翻譯偵探事務所》一書則獲第42屆金鼎獎。現任國立臺灣師範大學翻譯學研究所教授。黃美娥國立臺灣大學臺灣文學研究所教授兼所長、臺灣研究學程主任楊承淑輔仁大學跨文化研究所教授兼所長許俊雅國立臺灣師範大學國文學系特聘教授兼系主任柳書琴國立清華大學臺灣文學所教授橫路啟子輔仁大學日本語文學系教授兼系主任陳宏淑臺北市立大學英語教學系副教授藍適齊國立政治大學歷史學系副教授王惠珍國立清華大學臺灣文學研究所教授張綺容世新大學英語學系助理教授單德興中央研究院歐美研究所特聘研究員王梅香國立中山大學社會學系助理教授、文化研究學會理事賴慈芸國立臺灣師範大學翻譯學研究所教授

產品目錄 目次 導 論 翻譯之島(賴慈芸) 第一章 「文體」與「國體」:日本文學在日治時期臺灣漢語文言小說中的跨界行旅、文化翻譯與書寫錯置(黃美娥) 第二章 譯者的角色與知識生產:以臺灣日治時期法院通譯小野西洲為例(楊承淑) 第三章 日治臺灣〈小人國記〉、〈大人國記〉譯本來源辨析:兼論其文學史意義(許俊雅) 第四章 〈送報伕〉在中國:《山靈:朝鮮臺灣短篇集》與楊逵小說的接受(柳書琴) 第五章 大東亞共榮圈下臺灣知識分子之翻譯行為:以楊逵《三國志物語》為主(橫路啟子) 第六章 兩個源文之下的混種翻譯:居間游移的無家孤兒(陳宏淑) 第七章 口譯之「罪」:成爲戰犯的臺灣人二戰通譯(藍適齊) 第八章 戰後初期(1945-1949)臺灣文學場域中日譯本的出版與知識生產活動(王惠珍) 第九章 他們在島嶼翻譯:戒嚴初期在臺譯者研究(張綺容) 第十章 冷戰時代的美國文學中譯:今日世界出版社之文學翻譯與文化政治(單德興) 第十一章 冷戰時代的臺灣文學外譯:美國新聞處譯書計畫的運作(1952-1962)(王梅香) 第十二章 三城記:冷戰時期滬港臺的譯本與譯者大遷徙(賴慈芸) 作者簡介 建議閱讀書單

| 書名 / | 臺灣翻譯史: 殖民、國族與認同 |

|---|---|

| 作者 / | 黃美娥 楊承淑 許俊雅 柳書琴 橫路啟子 陳宏淑 藍適齊 王惠珍 張綺容 單德興 王梅香 賴慈芸 |

| 簡介 / | 臺灣翻譯史: 殖民、國族與認同:臺灣歷史與翻譯相始終,探索翻譯史就是在探索自己的定位。臺灣初登世界舞臺,就是在大航海時代,島名「福爾摩沙」即為歐洲語言的音譯。臺灣 |

| 出版社 / | 聯經出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789570853674 |

| ISBN10 / | 9570853670 |

| EAN / | 9789570853674 |

| 誠品26碼 / | 2681800986008 |

| 頁數 / | 624 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 臺灣歷史與翻譯相始終,探索翻譯史就是在探索自己的定位。

導讀 : 翻譯之島/賴慈芸(國立臺灣師範大學翻譯學研究所教授)

臺灣與翻譯自始就難以分割。臺灣初登世界舞臺,就是在大航海時代,島名「福爾摩沙」即為歐洲語言的音譯。臺灣歷史以移民和殖民為主軸,每一次不同民族的接觸自然都有翻譯活動。但早期與歐洲文化的交流,可供研究的翻譯文本有限;清治時期的翻譯活動以原漢通譯和傳教士的翻譯為主,與清帝國其他邊陲地區差異不大。日治以降,日本既為東亞最早接受歐洲文化的重鎮,臺灣也不能自外於亞洲的現代化浪潮,翻譯局勢大開,因此本論文集的起始點也就是日治初期。

臺灣與中國同受日本西化影響,但中、日又自古同文,殖民者與被殖民者的關係格外複雜,也反映在種種的翻譯活動上。二戰後臺灣易主,戰後來臺主政的中華民國反共親美,美國遂成為主導戰後臺灣文化的一大外力,而日文勢力仍在,美、日、中遂成為形塑臺灣文化的三大力量。本論文集所收錄的論文大致按照時序排列,因此前八篇都觸及中、日、臺三方的糾葛;後四篇則聚焦在中、美、臺三方的關係。

本文分為五節,第一節先略述臺灣的翻譯史研究進展,第二節描述翻譯研究範式的轉移,第三節介紹本論文集收錄各篇論文,第四節討論文化系統間的碰撞與協商,包括臺灣與中國、日本、美國、東亞的關係,第五節為小結。

一、臺灣的翻譯史研究

雖然不同族群接觸就必然有翻譯活動,但翻譯研究在臺灣卻是新興領域,臺灣翻譯史的研究更是起步未久。1988年臺灣第一個翻譯研究所成立於輔大(現已改名為跨文化研究所翻譯學碩士班),在翻譯學科的建置上意義重大,至今全臺已有八個翻譯所,包括一個博士班。由於大學部和碩士班的課程大多以實務訓練為主,多數學校並未開設翻譯史課程,僅有輔大、師大有開設「中國翻譯史」、「西方翻譯史」、「譯史與譯論」、「臺灣日治時期翻譯專題研究」(2013-2015)等課程,但直到2017年師大翻譯所才開設了第一個「臺灣翻譯史」課程。由於臺灣翻譯史與中國翻譯史雖有重疊之處,但並非一脈相承,百年來臺灣獨特的殖民經驗、語言接觸史、社會、歷史、政治背景皆與中國有相當大的差異,因此宜有獨立開設課程的必要,也因此《臺灣翻譯史:殖民、國族與認同》的出版在教學、研究上都有其重要性與迫切性。尤其是近年中國出版的近現代翻譯史,往往以晚清、五四、三○年代文學、抗戰期間、中共建國後十七年、文革後分期,最末再另闢一章「臺港翻譯文學」或「臺港與海外翻譯文學」,形成完全以中國為主體的敘述脈絡。儘管臺灣與中國的關係的確千絲萬縷,但也宜有以臺灣為主體的翻譯史,以正視聽。

由於臺灣的翻譯系所以教授中英翻譯為主,與英文系(外文系)的關係密切,尤其在政治上長期親美的關係,外國文學研究以美國研究最盛;所以翻譯所的譯史研究也以英美翻譯為早。1991年,余玉照的〈美國文學在臺灣:一項書目研究〉開始整理美國文學的翻譯書目;1994年,輔大翻譯所的四位碩士生在康士林教授的指導之下,陸續完成四本與臺灣翻譯史相關的碩士論文,初步觸及臺灣戰後的翻譯史,包括美國詩、美國小說、英國小說及英美戲劇,可說是臺灣翻譯史研究的開端。此後各翻譯所也陸續有論文處理個別作品、個別作者的翻譯史,或其他語言方向、文類的翻譯史等(詳見本書附錄「建議閱讀書單」)。

但也因為翻譯系所與英美文學系關係較為密切,日治時期的翻譯研究者向來多為臺灣文學研究者,如黃美娥、柳書琴、許俊雅、王惠珍等,而較少翻譯學者參與。語言能力的限制也是原因之一:研究日治時期文本勢必需要日文能力,因此能處理日治時期的翻譯研究者較少。

2012年出現了跨領域合作的契機。輔大是少數有日文組的翻譯研究所,該所所長楊承淑正是日語翻譯學者。她在2012年參與了香港中文大學王宏志主持的「翻譯與亞洲殖民管治」國際研究計畫,主持「翻譯與臺灣殖民管治」子計畫,翻譯學界開始與臺灣文學研究者、歷史學者對話。從2012年到2015年,楊承淑組織了日治時期譯者研究讀書會(2014-2015年該讀書會獲科技部人文社會科學研究中心補助)。2013年6月,「譯者與譯史研究」工作坊在國家教育研究院舉辦;同年9月,臺灣翻譯學學會主辦了「譯史中的譯者」國際學術研討會,會後並出版專號,十篇與會論文收錄於2014年6月出版的《翻譯學研究集刊》第十七輯;2015年,日治時期譯者研究讀書會的成果以日文結集出版,即《日本統治期臺湾における訳者及び「翻訳」活動:植民地統治と言語文化の錯綜関係》(臺灣日治時期的譯者與譯事活動:殖民統治與語言文化的錯綜交匯現象),由臺大出版中心發行。本論文選集作者中的楊承淑、橫路啟子、陳宏淑、藍適齊均為該讀書會成員,賴慈芸、張綺容也都在讀書會中做過專題報告;臺灣翻譯史研究學群逐漸成形。

2017年適逢解嚴三十週年,臺灣翻譯學學會和師大翻譯所合辦了「譯者的正義:解碼、解嚴、解密、解放」國際學術研討會,並製作影片向胡子丹、方振淵兩位身為白色恐怖受難者的譯界前輩致敬,同時舉辦「戒嚴下的翻譯:禁書與偽譯」書展。當天最後一場論壇「翻譯與歷史的對話:建構臺灣翻譯史」由陳宏淑主持,論壇的內容也刊登在《編譯論叢》第十卷第二期(2017年9月)。參與討論的講者包括楊承淑、橫路啓子、王惠珍、藍適齊、王梅香等,六位學者中包括翻譯研究學者、臺灣文學研究者、歷史學者和社會學者,充分展現了臺灣翻譯史的跨領域特性;這六位學者的論文也都收在本論文集中。我們希望這本《臺灣翻譯史論文集》,能讓更多讀者接觸各領域學者在臺灣翻譯史上的努力。

二、從對等、描述到跨領域:翻譯研究的進展

翻譯雖是古老的行業,但傳統的翻譯論述多為譯者個人的心得,也不脫「對等」(equivalence)範疇,即探討譯文應該如何才能與原文對等。嚴復所提的「信、達、雅」,林語堂的「忠實、通順、美」,思果的「信、達、貼」,也都是以信(忠實)為首。這樣的觀點一方面置譯文地位在原文之下,置譯者在作者之下;亦使得翻譯與外文的學習難以脫勾。1972年,荷蘭學者霍姆斯(James Holmes)發表了著名的“The Name and Nature of Translation Studies”(翻譯研究的名與實)一文,常常被視為翻譯研究的起點。自此之後,百家爭鳴,有針對傳統對等範式的改革,如「動態對等」、「功能論」和「目的論」,強調譯文的效果重於與原文對等;也有完全與對等範式決裂的新範式,主張把已經存在的翻譯視為社會現象加以描述,研究其間的權力關係,而不再以某種標準判定譯文高下,以改進譯文、指導未來譯文為目的(從這點可以看出動態對等、功能論、目的論都還是對等範式的延伸,沒有完全放棄指導原則)。操縱理論、多元系統理論、翻譯規範、贊助者研究紛紛出現。但一直到1995年,「描述翻譯研究」(Descriptive Translation Studies, DTS)這個新的研究範式由以色列翻譯學者圖里(Gideon Toury)命名之後,翻譯研究才能說是正式脫離語言學科的範疇,成為獨立的學門。

雖然社會大眾及許多不熟悉翻譯研究領域的人,包括許多譯者、編輯、客戶、批評者、讀者在內,至今仍或多或少相信「翻譯即對等」,仍高舉「信達雅」作為譯文追求的目標,或是批評譯文是否「忠實」於原文、風格是否悖離原作等等,但其實歷經上一世紀的結構主義和解構主義風潮洗禮之後,「語言文字無法表達穩定的意義」已成思想界共識。既然原文沒有穩定的意義,甚至在電子時代,文本都不穩定了,追求譯文的「對等」自然也成虛妄。德國學者古特(Ernst-August Gutt)在1991年宣稱「對等是一種假象」,澳洲學者皮姆(Anthony Pym)在1992年宣稱「對等是一種信仰結構」,都與圖里的想法呼應:什麼是(好的)翻譯,由當時當地的使用者決定,沒有恆定而普世的標準。

因此,「追求對等」固然仍是語言訓練課程與翻譯客戶的普遍要求,但學術上的翻譯研究已越來越少問「應該如何翻譯」、「如何更像原文」這類指導性的、技術性的問題,轉而問「為什麼在這個時代會出現這種翻譯」、「這個時代/社會共同接受的翻譯規範是什麼」、「哪些力量造成了這些翻譯的出現(或不能出現)」、「譯者如何操縱譯文及原因」等,也因此開啟了贊助者的研究、譯者身分認同研究、操縱研究、翻譯規範與文化系統權力關係的研究等,而這些都是翻譯史要研究的問題。

翻譯涉及複雜的權力互動、文化認同、文化模仿及變形等等,所以翻譯從來就是政治問題。中國自古以來輕視翻譯,即因中國是文化中心,周邊文化皆須向中國學習;日本向來重視翻譯,因為日本相對於中國是邊陲。美國現在是世界文化輸出大國,自然也不會太重視翻譯研究,重要的翻譯學者往往出身以色列、荷蘭、印度等多元而較邊陲的地區。中國現代翻譯史也可以用以色列翻譯學者伊文-佐哈爾(Itamar Even-Zohar)提出的多元系統理論解釋:若目標語系統強勢,則翻譯規範偏向意譯,如晚清的文言翻譯;若目標語系統位於邊陲,或面臨文化斷裂危機,就會奉行直譯,如1930年代魯迅主張的「寧信而不順」。以今日中文和英文的權力位置來看,翻譯批評者對於英文譯中文時要求亦步亦趨,中文譯英文時卻容許大幅刪改,只求能符合英文讀者喜好,語言權力和翻譯規範的關係仍處處可見。而臺灣在戒嚴期間美國文學獨大,幾無俄國文學新譯(坊間十九世紀俄國文學幾乎都是中國戰前舊譯或日譯本轉譯);反觀中國在改革開放前美國文學翻譯都只能「內部參考」,中國譯協領導都是俄文翻譯;這些趨勢當然無關文學價值品味,而主要是政治的關係。

至於翻譯史該怎麼寫?是按照時間順序,羅列在某地或某段時期內出現了哪些譯者和譯作?也就是什麼時候、誰、從什麼語言、翻譯了什麼?然後呢?是否要描述這些譯作的來源文本、並且(依據對等原則)評價譯作?這類的翻譯史隱含的價值觀似乎是越多越好(有些研究者還會嘆惋哪一個重要作家的作品還沒翻譯完全,或呼籲翻譯更多哪一類的作品),以及越準確越好(後出的譯本理應錯誤越來越少,越來越接近原文等等)。但這樣的價值觀又回到對等翻譯的老路,還是以原文為尊。

如何與對等範式劃清界線,寫出描述翻譯研究的翻譯史?答案可能是,以譯者為中心的翻譯史書寫。1994年,研究美洲原住民語言的學者Frances Karttunen 寫了一本Between Worlds: Interpreters, Guides, Survivors,記錄了十六位歐洲征服美洲原住民過程中的譯者故事,包括墨西哥的La Malinche;以及美洲原住民Sacagawea。以口譯員/倖存者的角度來探討這些民族接觸史的問題,相當有啟發性,臺灣清治時期的原漢翻譯,以及日治時期由原住民女性擔任的「藩通」,都與此書案例頗有類似之處。1995年,國際譯聯(FIT: Fédération Internationale des Traducteurs)出版了Translators through History一書,為該組織內翻譯史委員會執行多年的計畫,英法版本同步發行,以主題的方式敘述歷史上世界各地著名譯者的貢獻,包括中國的玄奘與嚴復。這本Translators through History的宣示意義大於學術意義,目的在彰顯譯者在世界文明史上的貢獻。

學術上的研究方法,則由皮姆第一個提出。他在1998年的Method in Translation History一書中,提出翻譯史研究的四項原則:

翻譯史研究應解釋為何某些翻譯出現在特定的時間地點,也就是應該要解釋其社會成因。

翻譯史研究的對象不是翻譯文本、情境脈絡或語言特徵,而是唯一能構成社會成因的譯者本人,以及譯者周遭的其他人士(如客戶、贊助者、讀者),才能讓我們瞭解究竟翻譯為何出現在這個時間地點。

承上,翻譯史研究便應以譯者居住及生活的大環境為中心,也就是目標語文化,而非來源語文化。

我們之所以要寫翻譯史,是為了表達、討論或解決實際的問題。

皮姆也提到,翻譯史當然要釐清「什麼時候、誰、從什麼語言、翻譯了什麼、為了誰」這些他所謂的「考古研究」,但更重要的還在於史料的解釋:為什麼在這個時候翻譯(或不翻譯)什麼?為什麼是這些人來翻譯?翻譯(或不翻譯)實際的影響是什麼?是創新還是保守?

這本選集就是秉持著這樣的出發點。雖然每位作者的研究領域不同,遵循的研究範式也不盡相同,但每一篇論文都在回答皮姆提出的問題。

三、從日治到美援:收錄論文簡介

本論文集共收錄十二篇論文,大致按照論文主題的時序排列。前六篇探討日治時期的翻譯,第七篇探討二戰時的通譯,後五篇探討戰後臺灣的翻譯。以下略敘各篇論文:

(一)黃美娥〈「文體」與「國體」:日本文學在日治時期臺灣漢語文言小說中的跨界行旅、文化翻譯與書寫錯置〉

本文討論日治初期的漢語文言小說,包括日本文人直接以漢文書寫的作品;臺、日文人由日文小說翻譯的作品;以及臺灣文人翻譯及模仿歐美小說的作品。中日文化相互模仿、影響已久,日本文人作品中也包含中國題材,如白樂天遊日本和水滸等,透露出日、臺文化的重疊性。明治初期日本作家的漢文小說較多,大正期間受到日本本土漢文風潮消退影響而漸漸減少,但臺灣文人起而繼承,寫出以日本為背景、帶有濃厚日本風味的臺製漢文小說。日本文人模仿漢文體例,臺灣文人再模仿日本漢文小說,形成特殊的混生現象,包括武俠小說與日本技擊小說的混雜呈現。這些漢文小說的題材包含大量日本歷史故事,亦滲入了具有強烈日本色彩的忠義、復仇觀念,本論文作者認為這些特色有暗渡日本國家精神的意味。

(二)楊承淑〈譯者的角色與知識生產:以臺灣日治時期法院通譯小野西洲為例〉

本文以一位活躍於日治時期達四十餘年的法院通譯──小野西洲(小野真盛,1884-1965)為主體,探討其譯者身分的形成及其譯事生產的系列性與影響性。此外,亦將針對其語文著作探究跨文化活動下,譯者在知識生產中所含蘊的問題意識、目的意識、語文意識、及其角色意識。針對小野的知識生產系列,對於載於各刊的漢詩、漢文翻譯、文稿等梳理其主題類別與論述範疇。其次,則以他擔任法院通譯之際,卻又透過言情小說〈羅福星之戀〉、警官教材《臺語訓話要範》、乃至揭示臺人倫理價值觀的《臺語和譯修養講話》(1936)等多元文本的書寫,分析他對臺灣社會多面向的問題意識與觀察視角。

藉由小野西洲年譜的編製,及其在臺期間知識生產的梳理,相當程度地梳理了小野在臺譯事活動的屬性與規模。而小野西洲的知識生產與譯事活動,對於日治時期法院通譯群體的探究,正如一盞指引的明燈。尤其,透過小野的隨筆、《語苑》編輯紀要等,可望進一步探索其他法院通譯的譯事活動,乃至檢驗特定人物與事件的脈絡。

(三)許俊雅〈日治臺灣〈小人國記〉、〈大人國記〉譯本來源辨析:兼論其文學史意義〉

本文指出1930年刊登在《臺灣日日新報》上的〈小人國記〉和〈大人國記〉兩篇白話小說,並非直接譯自英文的Gulliver’s Travels,也非轉譯自日譯本,而是根據中國譯者韋叢蕪1928年的《格里佛遊記》改寫、增刪而成。由於《臺灣日日新報》沒有署名譯者,也未揭露來源,前人研究多以為這兩篇是臺灣文人的譯作,而做出錯誤的推論。這篇論文經過細密的比對考證,得出合理的結論,也討論了臺灣譯者增譯的部分,如布袋戲、道士、燒金紙、瑤池蟠桃、茯苓湯等等臺灣文化元素。

韋叢蕪是英文系教授,又是未名社成員,遵循魯迅的嚴謹直譯原則,反觀臺灣譯者對於原作的文化背景及諷喻成分相當生疏,又自行增添不少通俗趣味元素,可以看出兩者遵循的翻譯規範完全不同。這篇論文從個案出發,對日治期間的中臺關係、語言變遷、翻譯規範等都深有啟發。

(四)柳書琴〈〈送報伕〉在中國:《山靈:朝鮮臺灣短篇集》與楊逵小說的接受〉

本文探討臺灣作家楊逵在1932年以日文發表的小說〈新聞配達夫〉。該篇小說描寫臺灣青年在臺灣、東京兩地被壓榨的故事,首先刊登在臺北的《臺灣新民報》日文欄,被總督府禁刊後,1934年改投日本《文學評論》獲獎,1935年由留日的中國左翼文人胡風譯成中文〈送報伕〉,在中國流傳甚廣。但臺灣讀者因總督府政府禁令之故,反而無法讀到這篇小說。一直到戰後臺灣出版了中日對照版(即胡風譯本),又因左派色彩被國民黨政府查禁。這個例子涉及中、日、臺左翼文人的複雜關係:中國譯者胡風把楊逵小說定位為「世界弱小民族小說」;日本左翼作家把楊逵小說視為日本普羅文學的支脈;中國讀者張秀亞看到落難的同族兄弟;而臺灣讀者卻反而延宕到1975年才得見這篇小說,而且不是胡風的譯本。

由於中國是區域文化中心,臺灣與中國的關係向來是以單向為主(由中國輸入臺灣),臺灣作品輸入中國的情況相當少見。楊逵的小說以日文寫作,再以世界弱小民族之姿譯入中文,在中國流傳,在中國與臺灣的關係中非常特殊。

(五)橫路啟子〈大東亞共榮圈下臺灣知識分子之翻譯行為:以楊逵《三國志物語》為主〉

本文研究對象和上篇一樣,也是楊逵,但在這篇論文中,楊逵不再是作者,而是譯者。本文探討1943年中日戰爭期間,楊逵由中國古典小說《三國演義》翻譯成日語的《三國志物語》。日本在1940年代,受到「大東亞共榮圈」的想像所影響,興起閱讀支那文學的風潮。為了結合東亞文化力量對抗英美勢力,日本政府動員臺灣的臺、日作家翻譯中國文學。楊逵雖多次入獄,創作被禁,但他翻譯的《三國志物語》既能符合殖民政府嚴格的檢劾制度,又能帶給讀者通俗樂趣,或許還能暗中偷渡抵抗的隱喻。本文作者提到楊逵譯文把劉備「殺豬為業」改為「殺犬為業」,可能是因為殖民時期的臺灣人把日本人稱為狗;又提到張飛鞭打督軍一節,楊逵以長篇篇幅誇大處理,也有為臺灣人出一口氣的意味。而加入董卓和呂布的同志情誼,則是為了增加閱讀趣味。日治時期中國古典文學的日譯活動一直存在,但在戰爭期間,由楊逵執筆翻譯的《三國志物語》,有更為複雜的文化角力關係在內。

(六)陳宏淑〈兩個源文之下的混種翻譯:居間游移的無家孤兒〉

本文探討1943年出現在臺灣《南方》雜誌上的白話翻譯小說《無家的孤兒》,由臺灣文人簡進發翻譯,但並非譯自法文原作San Famille,而是參考了中國譯者包天笑1912年的文言譯本《苦兒流浪記》,而包天笑則轉譯自菊池幽芳的日譯本《家なき兒》。雖然長年注意中、臺間語內翻譯的許俊雅也注意過這篇《無家的孤兒》與包天笑譯本的關係,但陳宏淑進一步指出,由於簡進發的日文程度遠優於包天笑,《無家的孤兒》並非單純的文言翻譯成白話,而還參照了菊池幽芳的《家なき兒》;而且小說越往後面,參照日譯本的部分越形明顯。因此,與其說這篇《無家的孤兒》是語內翻譯(文言翻譯為白話文),不如說是混用了兩個來源文本的混種翻譯,並且簡進發的白話文也混用了日語詞和臺語詞。

本文和上一篇橫路啓子的論文都探討1943年臺籍作家的翻譯,但楊逵是中譯日,簡進發則是日譯中。戰爭期間,漢文媒體大多遭禁,簡進發在僅存的中文媒體上發表這篇《無家的孤兒》,作者陳宏淑認為簡進發或有把臺灣比喻為孤兒的用意存在。

(七)藍適齊〈口譯之「罪」:成爲戰犯的臺灣人二戰通譯〉

本文研究二戰期間參與戰事的臺灣譯者,尤其是戰後受到戰犯審判的案例。這些臺灣譯者以日本人身分被徵召入伍,有些沿用原來的漢人姓名,其他人則改用日本姓名,到中國南方戰場或南洋擔任口譯,有些是受過培訓,正式徵召的通譯,也有些是以非戰鬥人員入伍,卻因臨時被指派看管中國戰俘,而不得不擔任了通譯工作。這些臺籍通譯在戰後有多人被當作戰犯審判,甚至判處死刑。他們與南洋華人能以閩南語等方言溝通,反而更易陷入困境、涉入反日分子的偵訊行爲,進而在戰後被指控協助日本軍方加害當地居民。另一方面,若被指派看管中華民國戰俘,則因戰俘來自江浙一代,與臺灣人幾乎無法溝通,有時需透過懂得閩南話的中國戰俘轉譯,也有時只能用英語溝通。

能通兩國語言的譯者,在雙方交戰時往往淪為犧牲者,自古而然。二戰期間,在美國的日裔人士遭到監禁,是近期的著例。日治時期的臺灣人為日軍溝通並非全出於自願,但是卻在戰爭無情的敵意下被同種同語的南洋華人視為「加害者」,戰後又被(語言不通的)英國、澳洲,以及中華民國等多個盟國法庭以戰犯罪審判,淪為戰爭的犧牲品。

(八)王惠珍〈戰後初期(1945-1949)臺灣文學場域中日譯本的出版與知識生產活動〉

本文描述戰後四年間在臺出版的日譯本。由於日本殖民政府推行義務教育,臺灣在殖民後期日語人口眾多,反而能閱讀現代中文的讀者有限。中華民國政府雖視日文為「奴化語言」,查禁、焚毀「日文遺毒書籍」,但也不得不借助日文以傳播政策,出版《三民主義》的日譯本與「日文時事解說叢書」等,以便盡快讓臺灣人「再中國化」。

除了政府部門之外,通俗文化及左翼文人也積極把中國作品日譯,以便利臺灣讀者閱讀。楊逵在此篇再度被提及:這位日治時期的作家,在戰後初期繼續扮演譯者角色,積極譯介魯迅、茅盾等人作品,以中日對照方式出版。1950年以後政府對日本書刊、影片的管控更加嚴格,日語在戰後臺灣的文化場域日漸式微,也成為部分臺籍人士抵抗新殖民者的話語。

(九)張綺容〈他們在島嶼翻譯:戒嚴初期在臺譯者研究〉

本篇在時間上承接上篇,但描述完全不同的族群:上文以臺籍譯者為主,本文則主要描述流亡來臺的譯者。作者從五種1950年創刊的雜誌中,爬梳近兩千篇譯文,確認81位譯者身分,其中95%為外省籍。外省人約占當時臺灣人口不及兩成,卻有九成五的譯者是外省籍,可見由中國譯者主導譯壇的態勢極為顯著。

這些譯者絕大多數都是軍公教、國營事業或媒體從業人員,與國民黨關係深厚。這也呼應王惠珍上文的說法:壓抑日文也與族群資源競爭有關。翻譯來源語言以英文為主,尤其是美國雜誌的文章。這些翻譯一方面有讓本省讀者學習中文的功能,一方面也符合國民黨的親美政策,確立美國價值的地位。

(十)單德興〈冷戰時代的美國文學中譯;今日世界出版社之文學翻譯與文化政治〉

本文描述香港今日世界出版社(1952-1980)在推廣美國文學、文化上的角色。今日世界出版社由美國政府出資,隸屬於香港美國新聞處,成立目的就是為了美國文化外交。本文為描述翻譯學的贊助者研究,突破往年翻譯研究的文本對比傳統,而把焦點放在冷戰時期美蘇競爭的文化政治上。作者指出,由於翻譯的目的在於宣揚美國的進步與自由,所以在翻譯書目的選擇上,會避開描寫美國黑暗面、社會不公的作品,如強調階級議題的德萊塞(Dreiser)就從未被選入今日世界譯叢。

作者親自訪談十多位今日世界出版社的關鍵人物和譯者,包括鄭樹森、李如桐、洪宏齡、張同、董橋、余光中、劉紹銘、古蒼梧、盧瑋鑾、方梓勳、李歐梵等,留下許多珍貴的一手資料,重建當時的政治及文化氛圍,對於翻譯史研究的研究方法深具啟發性。文末附有今日世界譯叢的文學類書目124種,包括文學史與文學評論、小說、詩與散文、戲劇等,可以一瞥美國文化外交之細膩深入。

(十一)王梅香〈冷戰時代的臺灣文學外譯:美國新聞處譯書計畫的運作(1952-1962)〉

本文和上文都在探討冷戰時期美新處的文化政治,但方向不同:單文討論美國文學的中譯,此文則討論臺灣文學的英譯。本文利用美國國家檔案局的報告,包括香港美新處的「中國報告計畫」和臺北美新處的「臺灣報告計畫」,明確指出臺灣文學的英譯活動並非繫諸美新處處長個人的文學喜好,而是美國整體政策的一部分:與中共競爭文化的詮釋權。文中詳細描述與美新處合作的香港虹霓出版社和臺北國粹出版社(Heritage Press),包括出版社的創辦經過與出版書籍內容,以及如何選擇符合自由、現代精神、又銜接中國傳統的文學作品,以彰顯「自由中國」的價值。文中並引用吳魯芹的報告,指出本省籍人口在八成以上,外省人卻占據九成的政府職位,恐怕會引發民怨,美新處特別在小說選集的第一篇作品都採用本省籍作家的作品,是一種有意識的調解。

本論文的研究方法勢必影響未來的研究方向,如冷戰時代臺灣一些反共作品的翻譯,也可在美國國家檔案局中找到美國介入的證據。

內文 : 內文(摘錄)

「文體」與「國體」:日本文學在日治時期臺灣漢語文言小說中的跨界行旅、文化翻譯與書寫錯置/黃美娥

前言

回顧臺灣小說發展史,日治時代是主要的奠基時期,在此一階段,倘就臺灣文人創作而言,漢語文言小說最早出現,其後雖有漢語白話、日文作品,乃至臺灣話文小說的競爭與挑戰,但漢語文言小說卻始終占有一席之地。

不過關於漢語文言小說,早在大正時期「新舊文學論戰」乍起,張梗就曾發表〈討論舊小說的改革問題〉一文,對於漢語文言書寫的「舊小說」進行抨擊。他不僅貶抑這些多半刊登在新聞紙上的文言小說的價值,並指摘此類小說的書寫不外乎「妖精鬼怪」、「飛簷走壁」、「才子佳人」、「封王掛帥」,隱含高度「程式化」的通俗情節,或只是不斷重複志怪、武俠、言情、歷史類型的單調創作模式(張梗,1924);然而,事實是,這些被視為通俗而不入流的「舊小說」,無論在遭逢張梗的強烈指責,或面對1920年代白話嚴肅小說的蔚然興起,在1930、1940年代的《三六九小報》,以及《風月》、《風月報》、《南方》等報刊中,依然還有另一波寫作的高潮在持續著。

且,如果吾人進一步重探這些時人眼中屬於「舊派」的漢語文言小說,將會驚訝發現,由於日治時代的臺灣正處於一個全球化下的新興文化場域,故這些以文言文為載體的小說,在寫作上不乏受到世界文學的刺激與影響,從而出現了「從東亞到西方」各式文本、文類、文化的跨界移植進入臺灣小說界的現象,最終甚至有了形形色色的生產與再製,而別具意義。例如:李逸濤改寫了朝鮮名著〈春香傳〉,魏清德〈還珠記〉針對英國柯南道爾〈綠玉冠探案〉予以改造(王品涵,2017,頁65-83);而中國《西遊記》、《聊齋誌異》、《封神演義》諸書,在臺灣也有模擬續衍之作,如洪鐵濤〈新西遊記補〉、〈續聊齋〉系列,以及許丙丁〈小封神〉等(阮淑雅,2010)。當然,由於殖民統治之故,日本文學也被大量傳播來臺,卒而成為臺灣漢文小說的重要養分與淵源,箇中情形頗堪玩味。

針對上述臺灣漢語文言小說與世界文學的接觸現象,筆者過去曾經從「現代性」(modernity)的視角予以剖析,嘗試說明這些域外經驗的汲取,著實豐富了本地的文學命脈,尤其有利於臺灣小說「文學現代性」的建構與生成。而本文則擬在「跨文化研究」、「翻譯研究」方法論的啟發下,更進一步考察、挖掘臺灣與域外文學互動時所帶來的「關係性」,以及其間引發的抗拒、拉扯情形。換言之,本文意欲更深入描繪域外文學來到臺灣時,在不同跨文化/跨語際交流情境下,臺灣所衍生的文學/文化的美學/書寫交換政治(politics of exchange),進而凸顯出臺人自我表述與因應蛻變的歷史圖像。而在省思「從東亞到西方」各種不同文學來源的跨界現象中,此處所要特別玩味的是,「日本文學」在臺灣漢語文言小說的跨界行旅歷程,這是有感於一般在討論臺灣漢語文言小說時,極易發現其與中國文學的淵源關係,但往往忽略了日本文學帶來的刺激和影響面向。

細繹這段接觸史,其實早在日治初期便已開始,而除了由日本漢文人擔任日本文學傳播來臺的傳譯角色外,臺灣本地傳統文人亦是重要的仲介者;相關引介的作品,不僅有著名日籍漢文小說家菊池三溪、依田學海的漢文小說,尚有若干透過摘寫、改寫或譯寫方式進行,最終亦以漢語文言小說面目,呈現在臺灣報刊中的四十七義士、塚原左門、塚原卜傳等故事。由於這些日本文學作品,原來使用的文字包括日文與漢文兩種,因此當其跨界進入臺灣漢語文言小說場域時,日文的作品便首先面臨了從「非漢文」到「漢文」的「翻譯」問題;但,即使是同屬漢文的作品,臺、日之間共有的漢文「同文」接觸經驗,也會因為來源出自不同地域而存有交流之外的相互斡旋、磋商現象。以上二者,最後都成為深具「文化性」的跨文化/跨語際的特殊活動方式,甚至引發各式的語言/文化/國族/政治問題,顯現了彼此之間牽纏糾葛的文學/文化流動、位移與激撞狀態。正因為如此,聚焦於日、臺文學的跨文化互動,相較於其他域外文學,還多了一層「臺、日漢文關係」下的同文交混與角力面向,愈加耐人尋思;而這也正是本文題目之所以選擇了「漢語文言」小說,卻不含括「白話小說」的目的,唯其如此,才更能與日本「漢文」小說問題多相連繫、並存思考,進而與晚近深受重視的「東亞漢字圈」研究有所對話。

那麼,環繞在日治時期臺灣漢語文言小說場域所發生的日本文學的跨界行旅,究竟沿途會有何等風景?由於旅行牽涉空間位移,而有著文化接觸的關係性、流動性、交往性,乃至移轉、嫁接或殖民性,而翻譯活動也會綰結著國族認同的建構、意識型態的拉扯,以及語言表達的困境,為便於說明各種可能性與問題性,本文將從「文體」與「國體」的雙軌討論進行交相辯證,藉以闡述日本文學對於臺灣小說文類、文體知識生成形構,與書寫實踐的刺激影響,以及日本民族文化、國民性如何伴隨小說敘事結構進入臺灣,並將臺灣國民收編納入日本帝國的序列之內,顯現出文化翻譯的概念,化身成為帝國馴化政治技術的一環;此外,也將探討臺人面對日本漢文小說美學的接受反應,在迎合與抗拒之間,最終何以會出現「書寫錯置」的特殊創作姿態與心理癥狀?上述諸問題,皆是本文關注焦點。

一、「日本文學」在臺灣的跨界傳播進程

關於「日本文學」之移植、傳播來臺,除了學校相關課程的講授、坊間一般書籍的閱讀消費,另一種不容忽視、更為普及的重要管道,莫過於透過報刊媒體的刊登與流傳。而由於報刊具有穿越同質、空洞的時間,形塑「共時性」概念想像共同體的技術手段(Benedict Anderson、吳叡人譯,1999,頁26-28、36),因此對於讀者而言,更能一同快速匯聚、分享某些相關的觀念與知識,其影響性不容小覷,故本文在探討「日本文學」來臺的跨界行旅樣貌時,便以報刊資料為觀察對象。又,由於本文研究目的是在理解日本文學跨界進入臺灣漢文小說的諸多反應與變化,故研究材料也就連帶鎖定日治時期曾經刊載臺灣漢語文言小說的報刊,唯限於精力與時間,目前尚無法進行所有報刊的全面爬梳與整理,以下將僅就當時最常出現漢語文言小說作品的《臺灣日日新報》、《漢文臺灣日日新報》、《風月報》進行討論。

有關「日本文學」在上述報刊漢語文言小說場域之跨界移植與傳播情況,目前可以獲見其中實際存有階段性之變化。大抵,在明治時期,臺灣報刊較多日本漢文小說之發表,但或許是受到日本漢文小說史自身發展因素之制約,相對地到了大正時期,日人的漢文作品亦逐漸消失;而原本明治時期已見刊載的日文小說家本田美禪房,則在大正時期還續有作品,渡邊墨禪、鹿島櫻巷等人之日文小說數量亦不少,進入昭和時期後,則又有吉川英治、菊池寬、橫光利一等人之作,清楚可見這已然是屬於日文小說的時代了。但,儘管在臺灣漢語文言小說場域裡,日本漢文小說漸趨沉寂,唯臺灣傳統文人魏清德、謝雪漁,尤其是後者,卻扮演了接替者的中繼角色,創作出許多具有濃厚「日本」味,乃至高度「日本主義」色的漢文小說來,進而開展另一番「臺製」日本漢文小說的光景,箇中情形說明如下:

(一)1905年《漢文臺灣日日新報》「小說」欄設置之前

考察日本文學在臺灣漢語文言小說界的流動播散軌跡,明顯可見其中牽動了臺人與日人之間主體與異己的對話互動,甚至促使小說觀念或創作美學疆界畛域的更動調整,文化想像與知識建構的衍異、轉化,因此為求能更清楚釐析相關影響、變異的進程,在掌握箇中發展脈動後,以下將分由兩個階段來剖析這段交流、接觸的文學行旅。

所謂階段區分的分水嶺,乃以在明治38年(1905)7月1日《漢文臺灣日日新報》首次出現「小說」欄目為基準;這是報刊中最早出現的臺灣漢文「小說」專欄的關鍵時刻,先行登出的作品是謝雪漁的〈陣中奇緣〉,此同時亦是臺灣本土文人的初試啼聲,報紙上特別標誌為「最新小說」,可見意義非凡。換句話說,1905年《漢文臺灣日日新報》「小說」欄的出現,標舉了臺灣自身的「小說」文類觀念已然形成,與創作實踐的漸趨成熟,故可視為小說發展史的重要里程碑。

回溯過往,在清代的臺灣地方志中,雖然「叢談」或「雜記」等內容,於介紹風土民情時曾經出現殘叢小語的行文體制,但除此之外,有關清代臺灣的小說創作,較為人所熟知者,乃成書於康熙43年(1704)的《臺灣外記》;這本以描寫臺灣鄭氏及明朝故老事蹟而聞名的歷史演義小說,作者江日昇是福建珠浦人氏,並非臺籍作家。正由於目前資料的缺乏,筆者尚未發現清代臺灣在地文人的小說作品存世,因此要尋找屬於臺籍作家小說創作史的真正開端,實際要到日治時期以後。是以,若從有清一代臺灣本土小說書寫的匱乏,到1905年謝雪漁「最新小說」的出現來看,則1895至1905年這十年期間,無寧可被視為臺灣小說的醞釀、催生時期。那麼,日本文學的傳播來臺,尤其是同屬漢文的日本小說,與1905年臺灣「小說」欄之設置有何關係?而在此欄目出現前後,日本漢文小說對於臺灣漢語文言小說的生成,又有何刺激作用?對於本來就使用漢文作為書寫載體的臺人而言,又能夠從中取得怎樣的啟發與引導?

1.《臺灣日日新報》「說苑」欄的出現

要論及日本文學對臺灣漢語文言小說的催化意義,首先需溯及明治32年(1899)《臺灣日日新報》「說苑」欄的開闢,而稍早一年《臺灣日日新報》才剛在臺灣設立。

關於報紙之「說苑」欄,12其名稱並不單純,可能源於西漢劉向之《說苑》。當年,劉氏為了快速傳達政治理念,便利君王理解、吸收,遂放棄嚴整端莊、長篇大論之表述方式,改採故事或寓言陳述以說理;雖然如此,劉向撰著《說苑》時,卻自認符合六經要義,沒有虛構成分,當時目錄學家也未以小說來看待。然而,後人恰恰以為其中仍有荒誕不經、淺薄不中義理之「小說」成分,且其雜記故事的手法,乃至體裁特徵,對於魏晉志人小說或軼事小說也有所影響,故在衡量小說觀念、文體淵源以及小說特徵等後,最終仍將《說苑》納入小說範疇來看待(周雲中,2006,頁37-41)。因此,當《臺灣日日新報》使用了「說苑」一稱,則其在名詞使用的潛意識以及實際所載作品的相關內容上,必有近似「小說」之處。是故,若干率先刊登於「說苑」欄內的日本漢文小說,顯然是以「小說」姿態現身的,又或是作為過渡之產物。也因此,在1905年《漢文臺灣日日新報》真正標舉「小說」欄,以及臺人自撰所謂的「最新小說」之前,《臺灣日日新報》「說苑」欄,不無隱含著展示近似劉向《說苑》一類作品之準小說或類小說的意味,又或者在日人眼中更已是真正的漢文「小說」的作品了。那麼顯然,說苑欄內的各類型態「小說」的刊出,無疑具有提供臺人認識小說與學習摹寫的示範意義。

事實上,首度出現在「說苑」欄的作品,便是日本著名漢文小說家菊池三溪的言情之作〈珊瑚枕記〉,13可知意義非常。而更值得關注的是,整個「說苑」欄刊載期間,多數具小說性質的作品,大抵均係日人撰寫,或係由日本文學譯寫而來者,由是遂更彰顯了一個事實:在日治初期,這個堪稱臺灣小說初始摸索的階段,報刊中的日人漢文小說,或其他日本文學的漢譯作品,宛然成為一個學習的「起點」與「來源」,甚而化身為臺灣小說史的「起源」之一。