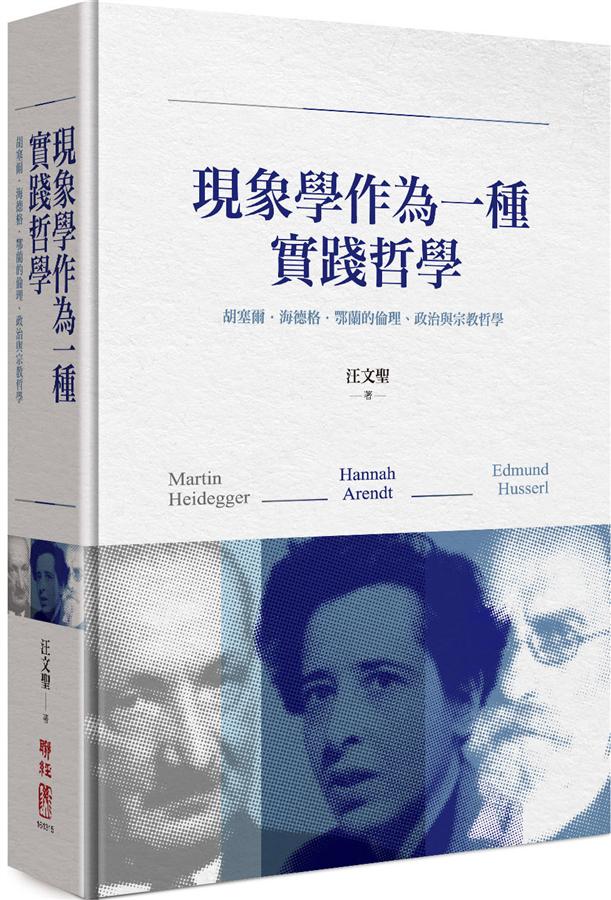

現象學作為一種實踐哲學: 胡塞爾.海德格.鄂蘭的倫理、政治與宗教哲學

| 作者 | 汪文聖 |

|---|---|

| 出版社 | 聯經出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 現象學作為一種實踐哲學: 胡塞爾.海德格.鄂蘭的倫理、政治與宗教哲學:內容簡介汪文聖的《現象學作為一種實踐哲學:胡塞爾‧海德格‧鄂蘭的倫理、政治與宗教哲學》,始於 |

| 作者 | 汪文聖 |

|---|---|

| 出版社 | 聯經出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 現象學作為一種實踐哲學: 胡塞爾.海德格.鄂蘭的倫理、政治與宗教哲學:內容簡介汪文聖的《現象學作為一種實踐哲學:胡塞爾‧海德格‧鄂蘭的倫理、政治與宗教哲學》,始於 |

內容簡介 汪文聖的《現象學作為一種實踐哲學:胡塞爾‧海德格‧鄂蘭的倫理、政治與宗教哲學》,始於一個基源問題:「胡塞爾、海德格與鄂蘭,如何以技藝活動,面對不可知的命運,但企圖在讓時機形成中,去理解與構作其有關倫理、政治與宗教領域的實踐哲學?」 實踐哲學的本質在自由,《現象學作為一種實踐哲學》討論的是胡塞爾、海德格、鄂蘭這三位哲學家以不同的技藝方式,在倫理、政治與宗教這三個領域所落實的自由問題。自由對他們有著不同的意涵,我們將一一檢驗,看這個基源問題如何被他們在不同立場下來解答。另外對於儒家也提出同樣的問題,看它如何在現象學給予的討論脈絡下做出回應。同時對於實踐哲學的討論如何進一步應用於當代的一些問題,保留了爾後繼續探究的空間。

作者介紹 ■作者簡介汪文聖國立政治大學哲學系教授,德國曼次大學哲學博士,主要致力於胡塞爾、海德格、鄂蘭,與呂格爾的研究,時而與中國哲學對照比較。近年關切鄂蘭與呂格爾的敘事議題,是現象學作為實踐哲學的延續。汪文聖認為,書寫雖在補償人的記憶問題而得以讓思考保留,卻少了思考在剎那間迸發的、可與永恆接壤的光輝,因此將思考書寫保留成為公共性的。雖因為具體有形而可成為讀者批判的靶子,但卻可與讀者持續共同建構思想,讓思想得以邁往學術世界的不朽殿堂。

產品目錄 第一章 技藝學的淵源與傳承一、前言二、技藝在前柏拉圖的意義三、技藝在柏拉圖的意義四、技藝在亞里斯多德的意義五、技藝學表現在哲學作為生活方式的歷史傳承六、結論第二章 技藝學在現象學裡的地位與意義一、前言二、胡塞爾的技藝概念三、海德格的技藝概念四、鄂蘭的技藝概念五、結論第三章 胡塞爾現象學作為實踐哲學一、前言二、胡塞爾的倫理學三、胡塞爾的政治哲學四、胡塞爾的宗教哲學五、結論第四章 海德格現象學作為實踐哲學一、前言二、海德格的倫理學三、海德格的政治哲學四、海德格的宗教哲學五、結論第五章 鄂蘭現象學作為實踐哲學一、前言二、鄂蘭的倫理學三、鄂蘭的政治哲學四、鄂蘭的宗教哲學五、結論第六章 從現象學看儒家的實踐哲學一、前言二、從儒家的技藝學來看其倫理學三、儒家的政治與倫理學關聯四、儒家的宗教與倫理學關聯五、結論第七章 總結參考資料索引

| 書名 / | 現象學作為一種實踐哲學: 胡塞爾.海德格.鄂蘭的倫理、政治與宗教哲學 |

|---|---|

| 作者 / | 汪文聖 |

| 簡介 / | 現象學作為一種實踐哲學: 胡塞爾.海德格.鄂蘭的倫理、政治與宗教哲學:內容簡介汪文聖的《現象學作為一種實踐哲學:胡塞爾‧海德格‧鄂蘭的倫理、政治與宗教哲學》,始於 |

| 出版社 / | 聯經出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789570852844 |

| ISBN10 / | 9570852844 |

| EAN / | 9789570852844 |

| 誠品26碼 / | 2681740572002 |

| 頁數 / | 464 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | H:精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X3.5CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 德國曼次大學哲學博士、國立政治大學哲學系汪文聖教授,致力於胡塞爾、海德格、鄂蘭,與呂格爾的研究。

本書討論這三位哲學家以不同的技藝方式,在倫理、政治與宗教這三個領域所落實的自由問題。

導讀 : 前言

本書以「現象學作為一種實踐哲學:胡塞爾、海德格、鄂蘭的倫理、政治與宗教哲學」為標題,顧名思義,是要以這三位哲學家為代表,介紹並深入去探討現象學裡的實踐性內涵。這實踐性會涉及三個領域:倫理、政治與宗教。以倫理、政治與宗教為主題是鑒於我們對於人從私領域到公共領域的問題的關注,而宗教在此三家皆具有塵世的或是道成肉身的意義,實和公共領域有密切的關係,這也是他們以不同方式關切的主題。這三位哲學家與三個領域各可獨立來處理,但若我們注意到它們之間的彼此交錯關係,並拿來討論,更可將這些問題性,以及這三位哲學家的不同立場,在比較對照下更為鮮活地呈現出來。

西方歷史思想家對於這三個領域之間關係就有不同的立場。如柏拉圖與亞里斯多德就以人如神的沉思活動作為終極目的,以至於根本上倫理與政治以一種希臘式的宗教為依歸。中世紀的奧古斯丁也在區分了「世界之城」與「上帝之城」之下,以基督宗教為倫理與政治最終指向之標的。康德基本上以道德倫理作為政治與宗教的立基之地,道德神學的稱號既確立了此立場,他在〈永久和平論〉裡仍維持著政治要尊重道德的主張。

至於胡塞爾、海德格、鄂蘭這三位現象學家各持什麼立場呢?胡塞爾雖曾一段時間強調基督宗教的非理性,但蓋棺論定地以倫理為政治的基礎,問題是他的倫理學在發展到發生現象學階段,有著自然目的論的義涵,內存著亞里斯多德的思想旨趣,又他也主張最終的神學是如亞里斯多德之哲學的神學,故這三個領域的關係就是以倫理為本,還是以希臘式的宗教為依歸,就值得玩味了。

海德格的哲學是否有倫理學,一向為學界所爭論與討論。就他在《存有與時間》以發展「基礎存有論」而言,因為基礎存有論是企圖回到傳統以智、情、意三分為依據的科學、技藝、倫理學之底層,看是否有個更原初的基礎作為傳統的這些學科的源頭,故本書要揭示的首先是,海德格主張在這種基礎存有論立場下有一種更原初的倫理,然後針對其後晚期以存有歷史為主的階段,檢視其繼續發展的倫理義涵可能是什麼。他的政治思想因最近被爭議的政治立場就更值得注意,但本書要強調海德格對於政治回到他對於pólis這個概念的理解,它表示人在世界的地位或場所,或歷史中「此-在」(Da-sein)所在之處。問題在於人如何面對世界與歷史,這裡也有胡塞爾那理的自然目的論傾向嗎?惟本書將繼續強調,海德格根本上將人的歷史放在較希臘的自然目的更寬廣,且凌駕於其上的存有命運範圍內。故相較於希臘的自然目的論所發展至最高的神性而具的宗教性義涵,海德格是否將存有命運關聯到他所理解的上帝、神或諸神,以至有其一套宗教思想呢?這是本書也要闡明的。但不論如何,倫理、政治與宗教到底孰為根本?它們之間的糾葛關係似要回到更為根本的存有義涵來澄清。

鄂蘭是當代政治思想的巨擘,其可能有的倫理與宗教理念當以政治的義涵為依歸,由於政治是關乎複多性的人在公共領域中的幸福生活,故倫理所涉及的人之意志成為關懷公共福祉的抉擇與判斷,原本寄託在彼岸的永恆的宗教,轉變為人所致力謀求於世界的不朽性,每個人藉著參與著政治所需的行動生活,取得在不朽世界中一個位置。倫理、政治與宗教三領域對她而言又有另一種別出一格的關係。

本書除了將對於實踐哲學所涉的三個領域:倫理、政治與宗教,分別就三位哲學家來看其交錯的關係,以呈現各個哲學不同的風貌與立場之外,也將以一統合的問題性貫穿其間,以期對他們的立場做更進一步的瞭解。這是勞思光所提出的「基源問題」。今我們貫穿於本書要提出的是:「如何將他們的實踐哲學作為一種技藝學來看待?」。

技藝(téchne)一辭源自古希臘,它的意義淵遠流長,始終在哲學史中扮演著核心概念的角色,雖然它的重要性與意義並不常為學人提出討論;且技藝與實踐(praxis)間的關係有一些爭論,也就是出現實踐是否為一種技藝的質疑。早在亞里斯多德的論述中就有一些歧義;但本書視實踐哲學為一種技藝,將在適當之處對之做仔細說明。但要先強調的是,我們之所以強調這個概念,也鑒於現今國內推行的博雅教育出自自由技藝(liberal arts)這個概念,它指的是在希臘羅馬時期所倡導的「七藝」,而它更淵源於柏拉圖的《理想國》(The Republic)。技藝一詞實有它的悠久歷史傳承。

基本上和技藝對立的機運(túche)概念必須相提並論,這是人不可預見的一股力量,它影響甚至決定了自然與人際事件的發生。它一方面有著消極意義,指的是人們未來的不確定性,成為技藝活動所經常要面對與挑戰的對象。但它另一方面也蘊含了積極的意義,指的是人們以某些巧思,讓技藝在一種瞬間的時機(kairós)下,能夠參與(即使尚非決定)本為不確定之未來的到來。這裡所說的巧思包括了促成實踐智(phronēsis)作為的能力。也是這個原因,故本書將實踐智扮演重要角色的實踐哲學視為一種技藝學。

故本書的基源問題可更進一步的表示為:「胡塞爾、海德格與鄂蘭,如何以技藝活動,面對不可知的命運,但企圖在讓時機形成中,去理解與構作其有關倫理、政治與宗教領域的實踐哲學?」

但我們從屬於人為活動的技藝面對不可知的命運,以巧思的方式讓時機形成,甚至讓我們有洞燭先機的能力,以化解突如其來的命運對我們的衝擊,這樣的活動為何是實踐哲學的問題?實踐哲學的本質如何在這裡透顯著?從而更具體展現在倫理、政治與宗教的領域?「自由技藝」一詞已提示著,讓人能自由的技藝實涉及實踐的義涵。如果康德的這句話:「經由自由而可能的所有事務是實踐的。」尚值得我們重視的話,那麼他所要求的意志自由可歸為我們所說的技藝範疇,但是他如何面對不可知的命運呢?康德從「我能知道什麼?」經由「我應該做什麼?」到「我可以希望什麼?」,到在服從道德律的尊嚴中求得幸福為最終訴求,但這個所希望的德福一致理想只是在智性世界(intelligible Welt)中存在的。本書所提出的實踐固然也從「經由自由而可能」看其本質,但自由的意義不單單是人的意志自由而已,人的意志被要求著能共存、參與或迎合包括自然目的性的生成、存有命運等不可知的未來,以期化解不可知的命運常帶來的衝擊,而最終在求得人在此世界就可能獲致幸福的一些保障。我們在這樣所瞭解的實踐哲學本質前提下,再檢視胡塞爾、海德格與鄂蘭的倫理、政治、宗教哲學如何具體化此實踐哲學,並呈現出他們彼此之間的特色與異同。

的確,胡塞爾最後在《危機》書裡對於技藝概念有所強調,在早期著作以另一個概念「技藝學」(Kunstlehre)來討論邏輯學與倫理學的特性,而晚近出版的《現象學的邊界問題》更以人們如何以涉及倫理、政治與宗教的生活方式,面對偶發、命運、死亡等問題為討論重心。我們將看到胡塞爾的技藝概念往宛如自然生成的義涵開展,顯示出人為意志的強度被舒緩了許多。在海德格譬如〈對科技追問〉的文章裡,更明顯地看到技藝往科技概念衍生的過程;命運與時機的概念早在《存有與時間》裡顯示其思想的特色,而他的早晚著作中對於希臘悲劇的涉及所見多是,遑論他本人面對當時政治環境的態度,就是以技藝活動在應對時代命運;從這裡我們就可更清楚去體會他晚期的泰然任之(Gelassenheit)、讓意志去嵌合存有命運的立場,這裡亦有海德格所了解之時機的產生。海德格的倫理、政治與宗教故可從此脈絡來把握。在鄂蘭方面,晚期的《精神生活》將意志視為面對不可預見的未來所做的抉擇與決心,這裡即涉及技藝面對命運的問題;其實她早先在《人的境況》(The Human Condition)裡所鋪陳出之人的「行為生活」(vita active)未嘗不是廣義的技藝活動,被視為面對未來的不可預期性,人要如何去應對的作為。在整個鄂蘭思想中,一個核心問題是,我們如何在讓過去與未來的公共生活獲得意義。當傳統形上學或神學以「當下與此處」(nunc stans)的概念,去解釋過去與時間的來源與構成時,鄂蘭以考量社群公共生活而做的判斷為據,在敘事中去重構過去故事的意義,開展未來故事的定向。這未嘗不是在讓時機形成之後所導致出來的結果。

以技藝的概念導出本書的基源問題,更因為技藝為亞里斯多德所刻劃的一種特性成為本書論述的另一個重要依據,那就是技藝從人為出發,經由自發,轉為自然的生成。對於亞里斯多德而言,這種刻劃當然歸因於作為其整個思想的引導的自然目的論。技藝之轉化為自然的生成,是否與如何呈現在胡塞爾、海德格與鄂蘭的思想中呢?我們將分為兩個層次來談,一是技藝作為現象學方法,另一是技藝作為倫理、政治與宗教。

在胡塞爾方面,從靜態到發生現象學的處理,可顯示現象學方法最終讓「實事本身」(Sachen selbst)納入到自然目的論的行列,原先的人為方法宛如成為一種讓實事自然生成的方法。胡塞爾的倫理、政治與宗教的義涵也皆秉持實事最終宛如自然生成的原則,它們本身也宛如自然生成。我們將從其倫理學揭開的靜態到發生學進展的問題,具體地從意向性的意義轉變來看人的意識如何從主動性轉為被動性,至少這是意識之一種自發的,即使尚不是一種自然生成的現象。

海德格的現象學方法自始即與胡塞爾區別開,因為其不以意識讓意識所對而顯現,而是以「此在」讓實事作為存有的身分來顯示其自身為宗旨。早期的「形式指引」(formale Anzeige)方法是讓生命本身說話,從已說的概念向未說的去指引,以至於本身是流動的生命擺除了受既定概念的束縛,概念是生命本身「自然地」,而非人為設定地生成的。這就影響他譬如早期對宗教現象學的處理。晚期更徹底的泰然任之態度(如果不直接說成一種方法的話),讓人的「此在」不只納入希臘所說的自然生成,更納入以存有或存有命運表示的更廣義的自然生成之中,倫理、政治與宗教就從存有或存有命運獲得其意義。

鄂蘭是否有現象學方法呢?她之注重說故事、敘事更勝於現象學描述固是一種方法,其對於現象更勝於本質一籌的主張與解釋似乎也未預設一種現象學方法。但不論是在早期隱而未發,或是晚期未終其論著的政治判斷概念,既有從下到上的現象學構成義涵,也蘊含著亞里斯多德的實踐智概念作為落實的根據。它雖不見得含有亞里斯多德的自然目的論思想於其中,但成熟的判斷讓不確定的未來以時機的方式呈現,這也是讓技藝轉化成自發甚至自然,並進一步讓凌駕自然之上的機運適時的到來。整個來看,她以政治性為中心的倫理與宗教義涵,可以環繞在判斷以形成時機為旨,從而讓公共生活意義可落實來理解。

本書以西方哲學為主,但深受華人文化孕育的作者過去是得到當代新儒學的啟蒙而踏上哲學之路的。我們不能忘懷去常常反思,到底西方哲學可給予中國哲學哪些資源?我們可透過西方哲學的哪些概念或思路,去重新反省自己文化中有關倫理、政治與宗教的經典,或曾有哪些哲學家對它們的討論?鑒於此,技藝的概念是否可以與原始儒家的「六藝(禮、樂、射、御、書、術)」做個比較?我們將從胡塞爾與海德格分析技藝的幾個層次得到啟發,一方面將使人得以身心自由的技藝深入到哲學思想的層次,另一方面將技藝作為落實的方法而歸屬於實踐的層次,並就實踐的技藝不宜形式化、教條化的觀點,去看譬如儒家所言「仁而不仁,如禮何?」也在對此做反省的一個例子。此外,技藝的從人為到自發,再到自然的轉化,是否在儒家有個可以對照的意義?的確,《中庸》告訴我們,人的修德與成就和上天鬼神之意志與作為是互為感通的,上天的運作是人的修身所促使的,上天比作於自然,修身是一種技藝,故技藝轉化為自然生成的意義在此可見一斑。另外,我們會將這裡所具的儒家倫理性關聯到儒家裡所具的宗教性義涵。

當代新儒家對於中國歷史與現今民主的政治問題有不少反省,也涉及倫理與政治之間互斥或相合關係的問題。1958年徐復觀、張君勱、唐君毅、牟宗三共同發表的〈中國文化與世界〉共同宣言對於倫理開展出民主倒有順勢的主張,但牟宗三指出的過去道德判斷與歷史判斷之間的爭論,卻表示倫理與政治的關係不是這麼理所當然的相合。我們從胡塞爾那裡仍將見到倫理往政治的理想去開展,似乎道德判斷仍站了優勢。但海德格思想所具強烈的存有命運性,反映了歷史判斷可能的優位,惟其倫理的意義卻在存有命運下來瞭解,故歷史判斷反而將道德判斷溶入其中了。鄂蘭從社群中具複多性的眾人來考慮,她以為若只著眼個人的倫理道德的實踐,那麼這是不食人間煙火之哲學家的作為而已;反之鑒於政治是眾人的事,鄂蘭發展出了政治判斷,它可作為我們將道德判斷與歷史判斷結合在一起的參考,且可對於牟宗三在《歷史哲學》一文中以黑格爾的觀點對這兩種判斷所做一種綜合的補充。

本書作者關注於「現象學作為實踐哲學」的主題有近十年,也陸續寫了相關的不少單篇論文,已出版於不同的期刊、專書,或僅發表於會議而尚未正式出版。自2013年7月起獲得科技部的專書撰寫補助計劃三年,以「現象學為一種實踐哲學:對於倫理、政治與宗教的關注」為題目。經過三年以來的閱讀、思考與書寫,對於過去的論文有不少的加強與補充。今做重新的構思,以迄今所累積的有形與無形的成果為依據,擬作一部系統性的專書。

走筆於此,謹記鄂蘭在《人的境況》裡說明了為何蘇格拉底是西方追求「永恆性」(eternity)的始作俑者:蘇格拉底不書寫自己的思想,因為若他書寫,就離開了與永恆性經驗相應的沉思生活(vita contemplative),而轉換成行動生活(vita activa),以至於本為會死的(mortal)人成為構造世界的一份子,在宇宙中獲取了一個位置(location),而讓自己納入到屬於「不朽性」(immortality)的行列中。1964年10月28日鄂蘭在根特高斯(Günter Gaus)的電視訪問中曾表示:她為什麼要書寫,只因為光憑記憶力人無法保留住思想。但保留下的思想少了在剎那間逬發出之思考的光輝;或許思考活動的創造性才與永恆性接壤,即使那是在一瞬間的。保留的思想也必成為公共性的一部分,成了讀者所批判的靶子,讓本為單一作者思想的痕跡被共構成可定向的意義。學者群共同創造了在宇宙中的位置,是學術團體所致力的不朽性。

內文 : 內文選摘(節錄)

第一章 技藝學的淵源與傳承

一、前言

本書欲將現象學作為實踐哲學和技藝學關聯在一起討論,故首先要探討技藝這個概念在西方的歷史淵源與流傳。技藝的概念既取之於古希臘,故在此章節裡我要從柏拉圖以前、柏拉圖對話錄,以及亞里斯多德對於技藝的論述來看技藝的意義。我們將重點放在亞里斯多德的討論,首先從技藝與其他知識型態的比較中看技藝的特性,其次從技藝與機運的既對立又親近的關係,一方面強調技藝在人的生存上本具的意義以及所面對的挑戰,另一方面則企圖揭開了本書整個章節所論述的核心問題:人如何以技藝來面對機運,而如何讓本為不可知的命運轉為我們往未來開拓的時機?

我們在此章節更要說明技藝不只是工匠的製造,也涉及實踐活動,爾後將從技藝的特性與和機運的關係來討論倫理、政治與宗教的問題。

技藝在前柏拉圖的意義

根據考證,téchne源於歐語系的字根tek,意味著「將一個房子的木製作品組合起來」(to fit together the woodwork of a …house),這可能早期為造房子的意義,同時關聯到作為木匠意義的tekton。之後,téchne的意義更延伸到造船、鐵匠工、醫術。早期荷馬(Homer)的《伊里亞德》(Iliad)與《奧迪賽》(Odyssey)兩部史詩已提到技藝的概念,在西元前四、五世紀的《希伯克拉底文集》(Hippocratic Corpus)討論了醫術的技藝性。這些或早或晚的技藝概念皆有個目的導向,大致可說是對於某個特定事物以及環境的控制與征服。

對於技藝做系統討論的《希伯克拉底文集》,除了警告醫生不要誤診外,對於醫術可能受到的命運挑戰也做了不少敘述。這首先表示,醫術的目的是健康,但只是以達到儘量的健康為目的;其次,包括醫術的所有技藝不是萬能的,但一些不可避免的缺失並不減損技藝本身的價值。不論如何,儘管當時有人將疾病歸於命運,或將治療訴諸於神明,《希伯克拉底文集》的作者仍以技藝為控制疾病的首要方法。

要附帶說明的是,古希臘的索福克勒斯(Sophocles)所寫的《安蒂岡妮》(Antigone)以及《被縛的普羅米修斯》(Prometheus Bound)的告白等,皆表示技藝對於環境以及對於命運去挑戰所發生的故事。這裡所造成的悲劇情懷將在以後的海德格的實踐哲學篇章裡會仔細提出來。

在亞里斯多德那裡將提到技藝不是精確的。但在柏拉圖時期技藝似乎被要求得更多,這在於技藝家可系統地掌握其技術,讓他感覺到可靠性(reliability),以至於知識具有可教性(teachability),以及學生具有合格證明性(certifiability)。技藝甚至具備了和智慧(sophos)同等的地位。我們將在亞里斯多德那裡看到智慧與技藝區別開,技藝較智慧的地位為低,但卻也看到智慧是最完善技藝的字句,技藝與智慧的關係似乎又和柏拉圖的看法一樣,故顯示了一些歧義。

事實上,在《希伯克拉底文集》以技藝為控制疾病之首要方法主張下,對於醫術要求的精確性意識奠定在經驗的基礎上,是長期研究的累積結果。精確性是否只是永遠達不到的理念,而在經驗事實中並不存在,這似乎成為一個懸疑的問題。

技藝在柏拉圖的意義

柏拉圖在一些對話錄裡提到了téchne,例如記載蘇格拉底的主張:「神明賦予了我們去知道每一門技藝(téchne)功能(ergon)的力量。」以及:「我們在熟習一門技藝所學習到的東西,並不會在熟習其他的技藝中學習到。」又如蘇格拉底謂:「技藝家(demiourgoi)完成了任何一件作品(ergon)就成就了他個人的事業。」這些皆表示技藝有著個別與特定的目的。

其次,技藝是好的,是有益處的。如柏拉圖提到蘇格拉底說到神是如何「裝備著我們過生活,教導我們以不同的技藝,去滿足日常所需,教導我們如何獲得與使用軍事能力去保衛國家。」另如柏拉圖提到雅典人依賴於「一群技藝家,他們能用技術充實我們的生活。」蘇格拉底認為一般的技藝家「產生出像得到自然允許一樣的卓越與高超的作品。」

柏拉圖對話錄曾對真正的技藝與雕蟲小技做了區別:téchnemata只是téchne的準備,是téchne的一部分,它卻可能導致不好的結果。譬如一篇對話錄記載了費德羅斯(Phaedrus)的主張:一個人只知道提高與降低病人的身體溫度,讓他嘔吐或讓內臟運動,這個人還不是一位醫生,他尚不知技藝的事。在另一篇對話錄中也區別了téchne與empeiriai,後者也就是不入流的雕蟲小技之類的事(knacks)。

根本上,虛偽的與真實的技藝就在於是否只是取悅於人或更能致力於真正有益的事。如對於修辭學(rhetoric),高爾吉爾斯(Gorgias)所認為可對聽眾有益的技藝就不為蘇格拉底所認同,因他只能讓人喜悅,而不能產生真正的善。當然這裡要附帶說明一下,修辭學後來在亞里斯多德那裡被認為是真正的技藝,在海德格與鄂蘭的實踐哲學篇章我們將對此議題繼續做討論。

柏拉圖對話錄對於技藝與命運之間的問題也有多論,如後面要談到的亞里斯多德引用普羅斯(Polus)的話語:「經驗可形成技藝,但非經驗則造成機運。」即出自〈高爾吉爾斯〉(Gorgias)對話錄。另外在晚期〈法律〉對話錄裡有言:「一位技藝家幾乎不會犯錯,如果他對這個條件祈禱著,也就是當命運的作用需要只被他自己的技藝去補足的時候。」

至於技藝和神明之間的關係,前面雖提到神可授予我們的技藝能力,但在柏拉圖〈費德羅斯〉(Phaedrus)對話錄裡似乎有技藝應出自於神的啟示,但在〈伊昂〉(Ion)對話錄以為技藝應出自自己力量的不同說法;但至少作為一種技藝的詩要受之於神的啟示。技藝、命運與神的關係實影響到我們如何以技藝來回應命運與形成時機,在海德格那裡會更突顯出這個議題來。

在亞里斯多德那裡我們將討論téchne是否包含製造與實踐兩個領域。在柏拉圖對話錄裡我們已見到德行技藝(virtue-téchne)的討論,如蘇格拉底說過:「就像農莊的技藝是大地果實的知識,統帥是戰爭事務的知識一樣,那麼勇敢就是作為恐懼與希望基礎的知識。」又如「就像一位夠資格的訓練員可負責人們的身體健康一樣,一位有行動:正義與非正義、羞恥與高貴、善與惡等知識的人原則上可規定人的心靈健康。」

柏拉圖在對話錄裡也重視德行的傳授,即是讓德行成為可教的,以至於德行成為可貴的東西。但對柏拉圖而言,德行的知識是在經驗裡經由技藝所構成,還是仍由理論的辯證法去討論德行,似乎仍有些爭議。這個問題傳承到亞里斯多德,反映在他對於技藝與實踐的關係有著歧義的論述上面。